中国作家网>> 访谈 >> 作家访谈 >> 正文

文珍生活中难以吞咽的东西

http://www.chinawriter.com.cn 2015年08月31日10:48 来源:北京青年报

受访者简介

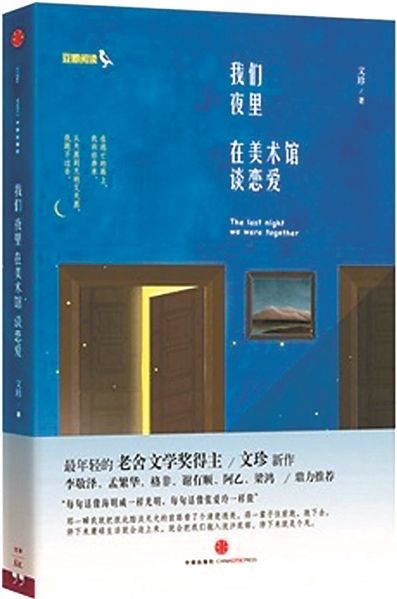

文珍,1982年生于湖南,北京大学中文系“文学创作与研究”方向硕士。小说可见在《人民文学》、《当代》、《山花》、《大家》等刊。最年轻的“老舍文学奖”获得者。曾出版小说集《十一味爱》、《我们夜里在美术馆谈恋爱》,并凭借后者获得华语文学传媒大奖二〇一四年度最具潜力新人奖。现为出版社编辑。

采访手记

文珍的办公桌前有一个一人高的七层小书架,上面的书很多,第二排很明显的位置除了柏杨的《中国人史纲》、马哈福兹文集和几本松本清张的推理小说,就是一整套十月文艺出的张爱玲文集,甚至有两本还没有拆封。她说这套张爱玲是十月的编辑送的,自己的那套看完了放在家里。单位再放一套,如果需要可以随时查阅。初见文珍,即感到眼前这个长发的八零后女孩沉静、温柔、亲切。她在深圳度过青少年,在广州上大学,来北京读研工作多年,交谈中仍能偶尔听出“棱”、“能”不辨的南方口音。她喜欢吃辣,会说粤语,也爱听粤语歌,笑说最惬意的事就是下雨天躺在床上一边看书一边吃水煮花生。

答题者:文珍 提问者:刘雅麒

时间:2015年7月3日 地点:人民文学出版社

1

你怎么看八零后青年女作家这个标签?你习惯被归类和被标签化吗,比如叛逆?

答:作家被标签或归类其实很难避免。如果一位作家的特质足够丰富,总有一天别人会发现他是很难被归类的。我的创作毋庸置疑有八零后作家的共性,比如大家离前青春期还不是很远,会不可避免地从爱情慢慢写到家庭,再反思上一代人对自身的影响。禀赋迥异的写作者,都在书写同一个时代;但我们也同样和五零后、六零后、七零后一起共享这个时代。所以代际划分其实意义不大,最后还得落实在个体差异性上。

也很久没听人用“叛逆”来形容八零后作家了。实际上,我们已经到了需要打破自己内心限制的年龄,你应该是在突破你此前思想的局限,而不是仍然简单地反抗权威或家长。批评家李敬泽先生说过,作家要敢于冒犯这个时代。叛逆这个概念太孩子气,而冒犯又稍微有点试探,我更愿意用一个词“打破”。打破的对象也包括自己的内心,自我设限也是藩篱秩序的一部分。

另外我可能更介意的是,自己不仅被称为八零后作家,还时常被称为八零后女作家。中国通常会拿女作家和女作家比较,男作家和男作家比较,这种情况在西方只发生在同样书写殖民或宗教题材的作家身上。这也是标签化的一种具象。女性写作在中国多数时候还是被看成是主流之外的异质与补充,在大部分人想象中,女作家侧重于情欲、身体书写,比如说杜拉斯就会被看成典型。我的师兄徐则臣就说,有些女作家是女作家,有些女作家其实是男作家;而杜拉斯就是那种你绝不会误会成男作家的女作家。这种分类其实我觉得有点粗暴,因为很多女性作家也一直在用自己的方式去阐释意识形态和其他严肃命题。包括杜拉斯,也包括香港的黄碧云,美国的苏珊·桑塔格。她们都敏锐而热情,有感受力,也有对崇高、深刻和博大的追求。我的写作不会刻意去性别化,这是先天注定的。但仍可以想办法突破单一性别视角的局限。

2

你怎样处理小说创作中真实与虚构的关系?

答:其实从某种程度上讲,小说都是虚构,也都是真实。你得首先相信这真的可能发生,才会动笔。你也会动用你所有真实的经验去完成这个无中生有的虚构。好的小说家都必须有改头换面、偷梁换柱的本事,而写作素材就像一个画家的调色盘的颜料。此外,还有一个真实存在的是作家的肉身。比如说《从衣柜里来的人》,很多人都以为是真事,因为我去过西藏,也在那里认识一帮人。但这小说所有的感情纠葛其实都是虚构的。它的真实感也许就在于,我真的去过拉萨,我相信在那样一种环境下,那样一群人是可以演绎出那样一个故事的。

3

写作从构思到成稿就像一次探险,有没有已经构思好一部作品,却无从下笔的情况?

答:我写得不算快,写到中间觉得不好了,就会放一放,回头再改。以这种速度反复修改直到写完,基本上能抵达自己想要的样子。生活中有些东西,你反复吞咽仍然无法消化、放下,就可以试着把它打碎了装进一个故事里。我的创作灵感通常来源于第一句话,或者一个场景。速度时快时慢——有些两三万字的中篇可以断断续续写好几年,也有的中篇一个月内就修改定稿了,每次动笔都是一次崭新的挑战,就像爬山,有些山你可以很快登顶,有些山你走走停停走岔了又从另外一条路下山了,过段时间再爬也不迟。

4

你在北大读文学研究与创作方向研究生期间,收获最大的是什么?在北大学习是你创作上进步最快的时候吗?

答:其实刚上北大时会有点失望,发现积极上进的人实在太多了一点。不过时间长了,还是找到了一些同类。那些并非被调剂而是自主选择中文系的被冠以“文艺青年”之名的众多朋友中,还是不乏真正热爱文艺、可以亦师亦友的。

我没上过专门的写作课,和当代文学研究生唯一的区别是以一篇小说作为毕业论文——这个在很多访谈中也已经说过了。但北大有好朋友,有好老师,真正进入那个氛围之后,会发现有机会接受系统中文学习是很幸运的事,也有听很多好讲座的机会。印象比较深的是一次王德威的讲座持续了好几天,主持人陈晓明老师还专门请来了香港岭南大学的许子东先生当嘉宾,大概是06年研二下学期,每晚静园五院中文系教研室二楼的学生都从会议室里一直排到楼梯口,还有人一直坐在楼梯上静静听完里面的整场讲座的,是记忆中在北大特别动人的几个夜晚。还有每年四月的未名湖诗歌节也很好玩,05年首届就请来了舒婷、芒克和多多等一批老诗人,苏州的诗人车前子还当众在舞台上焚烧了自己的诗稿。还来了很多人大、北师大和清华的诗人,有好几个光头诗人列队上台打了一幅横幅,说“舒婷我爱你”——舒婷当时就坐在台下。当时我是和一个朋友一起去的,这位朋友把刚印出来的诗歌节简报覆盖在脸上大笑,笑完了才发现新油墨全印了他脸上,笑得更厉害。在北大我还有一个隐秘的乐趣就是去百年讲堂看演出,看了不计其数的音乐会、京剧昆曲,芭蕾舞和话剧,学生票价通常是市价的十分之一,位置最好的VIP票也不过150、200,比外面便宜得多,因此好一点的演出都会一票难求,也会吸引很多文艺爱好者专门来北大看戏。这相当于在我面前打开了一座文艺的宝藏,这也是我到北大习得的最大收获之一。

但读研期间,自己的写作反而是停滞的。考上被许多人期待的所谓首位“文学研究与创作”方向硕士后,因为前无古人,压力陡增,下笔变得困难重重。毕业后开始上班,标签抖落,变成了不被关注的职场新鲜人,这种Nobody的状态既轻松进步也快,反倒能在闲暇之余不断读书写作,每周末都会去国家图书馆借书。我一直不太看小说理论,觉得看多了对创作不会有好处,但还是会看一些作家文论,比如帕慕克的《天真的与感伤的小说家》,略萨的《写给青年小说家的十封信》,杜拉斯的《写作》等等。

看书一般是自己淘或朋友推荐,也可能某段时间对一类书格外感兴趣,比如说2012年援疆回来,就找了很多人文地理、边疆经略、中东中亚史来读。我没什么做读书笔记的习惯,看完的书一般都新崭崭的,折痕都少,更不用书签。特别喜欢的书可能会写书评,相当于读书笔记。

5

有人说你的小说镜头感特别强,你自己怎么看?你希望自己的作品被改编成影视作品吗?

答:有些场景,自己甚至都想把它画下来。最近也有一些影视公司在联系,年底有个小说可能会被改成话剧,具体制作单位暂且保密。小说镜头感强好像不是什么坏事,比如《普通青年宋笑在大雨天决定去死》就可以拍成一个很温情的治愈系电影。自己头脑中的虚构世界被搬运成大银幕上声光影电的现实存在,想想也是很有趣的事。

6

你觉得自己更偏感性还是偏理性?在创作中,你通常怎么平衡感性和理性?

答:我有时甚至会被男生说过分理性。也许因为我本科学的是金融,高中理科也拿过年级第一,但其实是清楚自己的头脑是偏文科的。感性先天自有,而强大而健全的理性是我一直努力想要达到的一个目标。小说创作过程中,我想这两方面都需要尽可能地调用,首先你要调动所有感官去感知将书写的林林总总,中间也需要把这些物料用强大理性整合,但最终一个自足世界呈现在读者面前时,其实是要适度放下理性的。有一个朋友和我讨论这个话题时,说应当把自己全然交付出去,不见得是交付给感性,也不要太理性控制,而是交付给一个更为神秘莫测之物。“最后那个自足世界,其实是他们自己整合在一起的。”

7

你喜欢与什么样的人交朋友?

答:首先是有趣。很难想象和一个蠢人交朋友。比起不善良,我更难以忍受的是愚蠢。缺乏理解力和没有分寸感本身也是一种邪恶。其次才是善良,真诚,两个人能达成某种默契,一句话总能顺利找到另一句话。最好是不按常规出牌的聪明人,这样的人不但能让我笑,还能让我不断向他学习。

8

你如何看待婚姻和爱情?

答:自己不同时期的爱情观和婚姻观其实都如实记录在了作品里。这个阶段,大概是觉得恋爱更自由,也更辛苦一点,在不断寻觅、磨合、碰撞的过程中,不停寻求新的收获,新的冒险,逐步确认自己想要和不想要的。而婚姻则是两个家庭社会关系的缔结,是相对安稳的状态。我想最重要的,是我们首先是一个人,其次才是男人或女人,才是丈夫或者妻子。所以你得尊重自己身而为人的特质,而不仅仅是假装称职地扮演某种社会角色,甚至陷入庸俗套路中不可自拔,比如说学习驭夫术啦,看婆媳大战直播贴啦,转发各种心灵鸡汤啦。总的来说,一万种婚姻就有一万种模式,唯一不二法门就是先做朋友,再当夫妻,按差不多的节奏携手共进,才可能白头到老。

9

最喜欢自己的什么特质?

答:也许是好奇心和宽容吧。所谓宽容大概是不太会记恨人,当然也会遇见一些不太好的人,但会设法尽快忘记。下次再遇到可能成为朋友的人,依然还可以全心相待。而好奇心杀死猫,也能有效推动许多事。比方说我喜欢一个人,也许就会对他的一切都好奇,会想知道他是如何一点点长成眼前如此的。我会去找他看过的书来读,找他喜欢的电影来看,听他说自己的童年,尝试理解他的三观进化史。坐火车或者旅行时,也会出于对他人故事的好奇,主动和陌生人聊天。

10

你喜欢的电影和音乐?

答:那些能让我哭的电影,比如国外的《黑暗中的舞者》、《这个杀手不太冷》、香港的《胭脂扣》、《春光乍泄》。歌的话可能偏爱那些孤独的、深情的旋律和声音,很多,就不一一举例了。我从小在深圳长大,香港的多元文化对我影响很大,粤语歌也听得多。到北京后也一直在听各种电子、民谣和摇滚。

不过,我不太借电影和音乐来解压。如果实在感到压抑,可能会出去走走,逛逛花鸟市场或者去公园跑步,因为如果在家里听歌看电影的话,有可能会更抑郁。好的电影和音乐都是让人思考的,会累心。

11

你觉得看过的书籍或者影视作品中最有代入感的人物?

答:很多年前有个朋友说我像《生命中不能承受之轻》里的萨宾娜,因为她总是在“离开”,而我好像也随时都要拔腿走掉的样子,物理属性似乎不太稳定。可其实我觉得自己还是很稳定的。从小到大谈过的恋爱一只手就可以数完,毕业后也一直在同一个单位。“逃离”这个概念其实有点吊诡,大多数时候,也不过是从一个笼子逃到另外一个笼子,有意义的也许只是逃离的过程,一个人不甘现状,不愿被缚,哪怕从一个陷阱进入另一个陷阱,哪怕最终失败,但是他不是在某处蛰伏一动不动地放弃希望,而是不断奔逃,上升或下沉。人在离开和打破的姿态是最美丽的。好像也有人说我像《战争与和平》里的娜塔莎,但没解释原因。

自己有代入感的人物其实挺多,尤其是好的主角。(笑)比如说金庸小说里的乔峰、赵敏,我都喜欢。赵敏随时可以放下郡主身份去追求爱情;乔峰则是“侠之大者,为国为民”的践行者。孙悟空也很好。他本身是个跳出三界无束无拘的人,但是为了一个承诺也可以信守原本没有的禁忌。他被唐僧取经这件事感动,相信这一切是有意义的,才会不辞万难去完成它。我热爱一诺千金的人。

12

你如果可以与世界上任何一位作家隔空对话,你希望他(她)是?

答:此前从没想过这个问题,因为信奉唯物主义(笑)。实在非要找一个人的话,我想……张爱玲吧。我想告诉她,虽然她生前朋友不算多,但后世拥有了很多很多的华文读者,她的所有作品都有人非常认真地去读。之所以有这个想法,大概是看过她和宋淇夫妇的书信集,会觉得她当年实在太寂寞。晚年的《小团圆》也是很难过的书。我想我理解那种看到很多东西都想说给人听、却更与何人说的心情。她后来很长一段时间,只能靠寄信给大洋彼岸的夫妇来排解孤寂,等到回信已是好几个月后了。这种星沉海底的寂寞想来都是让人伤心的。

本版文/刘雅麒

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室