中国作家网>> 访谈 >> 资讯 >> 正文

胡可:当青春遭遇血与火

http://www.chinawriter.com.cn 2015年08月18日11:01 来源:北京日报 孟青 青年八路军胡可

青年八路军胡可 胡可,2005年

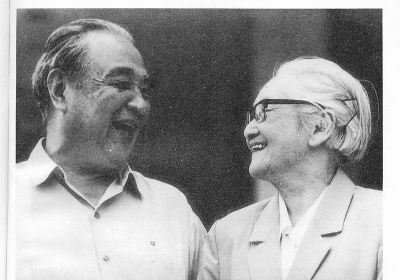

胡可,2005年 胡可与老伴,1995年牛群摄

胡可与老伴,1995年牛群摄 周总理接见《槐树庄》剧组;前排左一为导演王苹,左二周总理,左三萧华,左四张爱萍,左五胡可。

周总理接见《槐树庄》剧组;前排左一为导演王苹,左二周总理,左三萧华,左四张爱萍,左五胡可。年届94岁高龄的抗日老战士、戏剧家胡可老人曾经不无自豪地这样评价我国的军旅戏剧:“世界上没有哪个国家的军队拥有这样强大的文艺队伍包括话剧队伍;世界上没有哪个国家的戏剧有着专写军队生活包括和平环境下军队生活的戏剧。”评论家李布尔说:“胡可是个军人,他是解放区剧作家中作品丰厚、艺术生命最长、在新中国成立后的军旅戏剧乃至全国话剧创作中影响力最强的剧作家之一。”

新雨初霁,空气中弥漫着淡淡的青草味道。我到一个军队大院深处绿树掩映的干休所拜访了抗日老战士胡可老人。老人一头银发,腰板挺直,思路敏捷。然而老人的家里却可以用陈旧二字来形容。书柜虽然够大够高,却样式过时,棕色的漆是磨掉了的;除了白色的夹层窗户是新换的,其余沙发、墙壁、地板都是旧的,起码是二三十年前的装修。问及原因,老人的家人告诉我:“他认为这就挺好,习惯了。”

胡可老人正在家里的另一张书桌前整理老照片,黑白照片铺满了桌子。这张书桌曾经是十年前去世的老伴胡朋所用。他说,他正准备把他与文坛老友们的照片整理成册,注释出来,留给后人。他的相册有几十本,大大小小,新新旧旧,有布面的、皮面的、绒面的、塑料皮的……其中都是他和他的家人、战友近一个世纪的留影。

1 少年壮志 从游击队到八路军

胡可生于旧军人家庭,自幼由护兵马弁带领,在马背上长大;他5岁丧母,8岁失父,小时候在北平的灯市口育英学校上到小学二年级,便和两个哥哥回了老家济南。照片上13岁的胡可身穿素色长衫,是他在济南上初中的时候。3年后,1937年7月,他16岁时再次回到北平求学,到达那天,就听到卢沟桥事变的隆隆炮声。不久就看到日本鬼子的军车恣意驰骋在北平的马路上,呵斥着北平市民慌忙避让。少年胡可义愤填膺,执意跟着已是地下党员的哥哥到了荒芜的圆明园附近参加了抗日游击队。

匆忙建立起来的游击队还没有正式的名称,老百姓叫他们“红蓝箍”,源于他们的双色臂章;后来改称平郊游击队。游击队由三部分人组成,一部分是潜入关内的东北义勇军;一部分是东北流亡学生和北平进步学生;另一部分是游击队刚刚从德胜门外第二监狱解救出来的犯人,除了大批普通犯人外,更有几十名政治犯和我党的地下党员。

在初期的游击队生活里, “起枪”是重要任务。少年胡可负责登记枪支。他认识的枪支可谓五花八门,至今还如数家珍:五眼钢、六轮子、七星子、八音子等各色手枪;还有汉阳造、老套筒、俄式水连珠、捷克式、中正式、三八大盖、晋造三八大盖、马拐子、马四环等无奇不有。因为身在队部当文书,他很快背上了一支“马金钩”——难得见到的一种三八式小马枪。背着这支“马金钩”,在游击队里,他参加了三次战斗。一天夜里,部队奉命出发,在拂晓时分穿过挂满露珠的高粱地,爬上一处叫作天门沟的山梁休息。第三总队就在这里担任警戒,监视着山下那条由北平城通向温泉、南口去的大道。快到中午的时候,不远处忽然有人喊了一声:“看!日本鬼子!”大家纷纷朝山下大道上望去,只见山脚下出现了一个个跳跃移动着的黄色人形,隐约还能看到他们的红色肩章。这时山头响起了游击队员们的枪声,紧接着山上和山下的机枪便开始对射起来,山野间响着沉雷般的回声。当时的游击队还没有经过正规训练,也谈不到什么统一指挥,只是由于大家抗日心切,对日军痛恨,情绪特别高涨,见到鬼子便纷纷开枪射击。战斗从中午一直打到太阳偏西,这时天空出现了敌人的飞机,几架飞机擦着山头低飞侦察,其中一架被二总队的一位原二十九军的副连长用机枪迎头击中,坠毁到清河一带的农田里。后来敌人增兵,用迫击炮轰击山头,游击队才撤离了。

这一仗给予敌人一些杀伤,游击队缴获了一支三八大盖,特别是击落了一架敌机,更是令人振奋。此后“红蓝箍”在北平的西北郊声名大振,当地许多青年农民纷纷参加进来。

随后,日军开始围剿。游击队被迫向河北西部深处转移,严酷的生存环境下,不少人离开了,其中有不少年轻人。游击队经历了多次分裂,终于在河北太行山区投入了中国共产党领导的八路军的怀抱。

少年胡可在五台山进入由孙毅将军主持的抗日军政学校学习训练,毕业后,许多学员去了作战部队,有的任正副连长、指导员,有的当参谋、干事,只有胡可被分到了晋察冀军区政治部的抗敌剧社作宣传员,可能因为他年纪小,说普通话,曾经在军校参加过文化活动的缘故。

2 一生使命写剧为兵

来到剧社驻地后,胡可迅速投入了紧张的工作。抗敌剧社的文艺战士们经常深入敌占区开展宣传群众、鼓舞人民、瓦解敌人阵营的“政治攻势”;还经常深入到各个分区,下乡,入伍和战士们一起参加战斗;面对日寇对边区的一次次梳篦式的疯狂扫荡、封锁和蚕食,和边区军民一起参加了“反扫荡”斗争;和翻身农民们一起救护伤员、进行土改,同时坚持为部队和老百姓演剧宣传。《抗敌剧社社歌》的歌词唱的是:“我们为英勇的战士歌唱,把大众的生活、斗争演出在舞台上。艺术是我们的枪,舞台是我们的战场……”

从此,胡可也把这当作人生使命,一生的心血都用来为部队讴歌,为战士服务。

战争年代敌后根据地的戏剧活动,在我国戏剧历史上称得上是一段独具特色的篇章。抗敌剧社的年轻的戏剧工作者们,在行军、搭台、演出、卸台、转移当中度过了难忘的日日夜夜,把一出出戏剧和歌曲、曲艺节目奉献给渴望文化生活的指战员和乡亲们。1942年春节,剧社组成轻便的演出队由敌工部长带领,到平山县接敌区的几个集市上进行广场演出。同时,由部队把邻近的敌伪据点炮楼监视起来,敌人竟几日没敢出动,个别敌伪人员还悄悄走下炮楼来看戏。

胡可在抗敌剧社的戏剧活动中,从最基本的做起,经年地排戏、演戏。戏演多了,又精读了一些中外名剧,随读随做札记,通过还原提纲来探究作者的意图,就知道了一些编戏的套数。

为了创作更贴近战争生活的作品,剧社经常派搞写作的同志到斗争尖锐的地区体验生活。胡可和他的战友们,曾多次跟随战斗部队活动,跟随侦察员到敌人占领的城下,跟随部队伏击敌人;有一次,甚至钻到了日伪的碉堡跟前。胡可老人还清晰地记得,在1943年早春的一个晚上,天上下着冰粒,夜色漆黑。青年胡可向部队借了颗手榴弹,跟着唐县县委王书记前往敌占区。在夜幕掩护下,胡可摸着黑,来到了一条封锁沟前。这是日本侵略者占据了平汉铁路以东地区后,胁迫民众在平汉线以西的边区周围挖的,以防抗日部队和游击队通行。封锁沟宽的地方足有8米,深有两丈,且直上直下。胡可在同行的同志帮助下,顺着一条绳索坠下去,又顺着另一条绳索爬上去,踏上了敌占区的土地。此后的20天里,他白天钻地道,跟着抗日政权县、区的干部和乡亲们开会,听情况,解决问题,布置征收公粮、打击伪钞、抵制敌人勒索、抵制伪集市、缉私、贷款等工作;到了夜晚才转移。有一天夜里,他们还和敌伪特务们走了个迎面,因夜深,互相都没有察觉。次日得知,还真有些紧张。一天,他正听区委书记和几个干部谈话,突然,村里一个汉奸进了院子,与房东说说这,说说那。此时屋里的人们都屏住了呼吸,书记握紧了腰间的手枪,直到那家伙哼着曲儿离开。还有一次白天正开会,恰碰上敌人突然包围了村子的后街,抓伕、抓车、抓干部。区干部连忙带着胡可跳过一截矮墙,钻到一间放草料的屋子里,从草堆下面钻进了洞。这次敌人抓走了5辆大车,7个人,其中还有一位抗日积极分子小兰。大家听说后,都为她捏了一把汗。一天,胡可被安排在距离日本鬼子炮楼几百米的房子里休息,接应人指着炮楼说:“这是个保险地,鬼子什么时候出发,我们都知道,一放吊桥咱们都听得见……”结束任务前的最后一天,胡可藏身的屋子隔壁,外号“小汉奸”的人结婚,请了日本警备队大模大样地进村喝酒,闹起了洞房。房东大娘说,敌人事先还站在房顶上向这个院子瞭望过好一会儿呢。敌占区的老百姓就是这样在敌人眼皮底下生产、劳动,支援抗日队伍。

20天后,一个冰冷刺骨狂风大作之夜,胡可和同志们再次越过又深又陡的封锁沟,重新踏上根据地的土地,感触大不同。进到山区,看到了墙上“中华民族解放万岁”的标语,心情顿时敞亮起来,同行的人们开始大声谈笑,大声唱起歌来。

到剧社以后,胡可的第一部独幕剧是《五十九个殉难者》,描写望都县柳陀村59名群众被敌人杀害后,他们的子弟决心为亲人报仇,组成“柳陀排”集体参军的故事。由于写得过于悲伤,没有演出。他的第二个作品是1942年创作的三幕儿童剧《清明节》,根据他到部队体验生活时听到的敌人诱骗敌占区儿童到根据地刺探我军情报的一个事件创作而成。由抗敌剧社的儿童演剧队演出,边区剧协还给了奖。1942年秋,他写了一部敌占区人民掩护八路军小战士的多幕剧《秋风谣》;1943年春,他写了反映游击区人民反抗敌人抢粮勒索的多幕剧《游击区米荒》;同年秋天,又写了根据地人民减租减息斗争的多幕剧《贫农和土地》……几年来的创作与演出活动,极大地锻炼了胡可从斗争生活中提炼题材的能力。

复杂斗争生活为革命文艺工作者提供了丰富的素材,不断激发着胡可的创作热情。他的作品包括歌词和曲艺作品,独幕剧、多幕剧、小歌剧等,如小戏曲《翻身记》(又名《杨树底减租》)、歌剧《缴枪不杀》、小歌剧《李大娘送子归队》、鼓词《杨朝宗诉苦》、多幕剧《清明节》《戎冠秀》……还有风靡边区的歌曲《八路好》的歌词,徐曙谱曲,新中国成立后由著名歌唱家马国光演唱,被广为传唱。

胡可1949年以后开始从事专职创作,他的几个描写军队斗争生活的剧本《战斗里成长》《英雄的阵地》《战线南移》,相继演出。著名作家徐光耀(《小兵张嘎》作者)写道:“把革命武装斗争凝结成戏,将战争大规模搬上话剧舞台,逼真而传神地写‘兵’,在胡可,都可说是前无古人。他的剧作成就,在这方面几乎是无与伦比的。”其中《战斗里成长》被译为俄、日、朝、匈等文字,1956年得到中华人民共和国文化部的奖励,获一等奖,还搬上了银幕。

随后他的多幕剧《槐树庄》、组剧《连队在行进》(包括四个独幕剧《评比》《取经》《现场会》《接班》)陆续演出。1962年,《槐树庄》被改编拍成电影。据说内部审片那几天,来了很多党政军领导,八一电影制片厂的停车场上的小轿车之多前所未有。此后,各种荣誉也随之而来。传说中,1962年的国庆宴会上,周总理曾为军队电影厂拍出这样一部好影片向罗瑞卿总长敬酒,一时间还引起某些外国使节的猜测,以为在祝贺当年中印边境自卫反击战的胜利呢。

3 亲情 爱情 战友情

胡可与妻子胡朋年轻时在根据地边区参加大生产时的合影,一直挂在胡可老人的卧室床头。

说来很自然,他们俩的爱情也产生于创作的过程。1944年初,晋察冀边区召开了“群英会”,许多战斗英雄、民兵英雄、拥军模范都是在前一年“反扫荡”中涌现出来的。会议代表大都是年轻军人和不同年龄的地方人员,有一位大娘穿着带补丁的粗布棉袄,安详地坐在他们中间,因此引起人们的注意。她的发言吸引了每一个到会的人。她站在讲台上,把两只大手搭在一起,像拉家常那样叙述了自己在这场“反扫荡”中间掩护八路军病号和抢救八路军伤员的经过,像是在对着自己的亲人述说日常的事情。她在掌声中走下了讲台,许多战斗英雄都离开了座位,拥上前去把她围了起来。她就是后来闻名全国的“子弟兵的母亲”戎冠秀,时年47岁。

戎冠秀的叙述,引起了抗敌剧社同志们极大的兴趣。社领导当即决定以她的拥军事迹为内容编成戏剧上演,并确定由胡可承担这一任务,由抗敌剧社女演员胡朋来扮演剧中戎冠秀一角。为了进一步熟悉人物和周围环境,胡可和胡朋在“群英会”结束后陪伴戎冠秀返回她的家乡建屏县(今平山县)下盘松村。下盘松是大山深处的一个小村庄,当天,胡朋就跟戎冠秀像母女般住在了一起,胡可则对戎冠秀一家人和周围人们进行了采访,并在小油灯前开始了《戎冠秀》剧本的创作。

1944年已经是抗日战争的第7个年头,随着剧社成员年龄的增长,军中不许谈恋爱的禁令逐渐放宽以至解除。胡可和胡朋之间由于一起工作朝夕相处达5年之久,相互倾慕已非一日,在陪同戎冠秀回家共同完成创作任务的过程中,更有了表达感情的机会。当他们告别戎冠秀一家返回剧社的时候,带回的已不只是胡可创作的《戎冠秀》剧本和胡朋写的角色自传,也带回了两人生命中极为宝贵的那种相互支撑的感情力量。

《戎冠秀》是个写真人真事的戏,应该说是报道剧。第二年日本投降后,该剧在张家口面向渴望了解根据地生活的新解放区观众公演,取得了很好的效果。

4 “少日犹堪话别离,老来怕作送行诗。”

辛弃疾的这句诗,恰是这些抗日老战士的现状。新中国成立后,抗敌剧社部分同志与志愿军文工团部分同志组建成战友话剧团;另一部分同志组建了沈阳军区话剧团。几经演变,如今的老同志或星散各地,或驾鹤西行,难得一见了。

抗日战争期间,晋察冀军区抗敌剧社先后有30多位同志牺牲在敌人残酷的杀戮中。有的同志在“反扫荡”突围中被敌人活活用刺刀挑死;有的同志在“对敌政治攻势”时被敌人俘虏装进木笼子后惨遭杀害;有的同志是在与敌人遭遇时用最后一颗子弹射向自己的;也有的同志在突围时为了保护战友的孩子而牺牲……胡可的夫人、著名表演艺术家胡朋也经历了3次突围,一次负伤,子弹打穿了脚踝,最终经国际主义战士柯棣华大夫细心治疗得以痊愈,所幸未留下残疾。

胡可老人说:“虽然我们参加八路军都抱有牺牲的决心,但是看到那么多好同志猝然离去,仍然心痛不已。” 老人特别提到了他的一位亲密战友吴畏。吴畏,湖南岳阳人,就学于北平大学工学院机械系,父亲是大学讲师。在抗敌剧社,能动笔的同志都被动员起来写歌词和剧本,吴畏就成了剧社最早创作人员之一,除了参加集体创作外,他个人的创作数量也相当可观,4年间写了十多部剧本。

1943年秋季“反扫荡”开始时,剧社为了轻装,把幕布灯光等演出器材连同大家暂时不用的个人物品,全部“坚壁”在驻地潘庄。不料,潘庄却被敌人当作了临时据点,剧社“坚壁”的物品都被敌人劫掠,焚毁一空,其中包括创作人员的全部笔记、材料和底稿。这对吴畏的打击非常大。胡可老人记得,他当时安慰吴畏说,我们还有脑子和手,还可以再写,这是敌人夺不去的。吴畏回答:“不,敌人挖去了我的一块脑子……”

胡可老人说:“他的话是对的,那些写满密密麻麻字迹的素材本,不正是为了弥补记忆的不足才一点一滴积累起来的吗?”

两个月后,吴畏所在的小队被敌人包围,敌人的刺刀穿过了吴畏的胸膛,鲜血染红了他的粗布棉衣,染红了他身边的岩石和枯草。他的眼镜抛落,挎包被翻开,油光纸的剧稿被风吹散,布满山坡,同斑驳的积雪混杂在一起……同时牺牲的还有另外3位同志。

正当我为牺牲的烈士惋惜哀叹时,胡可老人却说:“我好像和你们对抗日战争的看法不一样。你们觉得参加抗日多么多么壮烈,可是我觉得这没什么了不起。我的国家被侵略者占领了,我们当然就要起来把敌人赶出去,没有什么可怕的。当时的年轻人就是这么想。牺牲就牺牲了,为国捐躯,理所应当。”

老人的脑海里满满的都是回忆。94岁老人的脑海里几乎是一个世纪的记忆。

他的记性好在老同志里是有名的。几年前,作家老鬼拿着他母亲杨沫留下的一张1966年“亚非作家紧急会议”的几十人的合影来请胡可老人辨认其成员,胡老居然把40年前的这张照片上每一个人的名字都写了下来,令老鬼惊诧。

最后,胡可老人指着眼前几十位年轻的八路军战士或坐或立的照片,说:“你别小看这张合影,每个人的名字说出来都如雷贯耳,这是舒同、汪洋、崔嵬,聂帅右边是凌子风,这边是写了《平原游击队》的邢野,这是拍了《董存瑞》《智取华山》的导演郭维,这是写了《我们走在大路上》的李劫夫……” 是啊,青春荡漾在他们的脸上,那时他们都是奋勇献身满腔救国热情的小伙子。

岁月如梭……

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室