华裔作家韩素音去世享年96岁 《瑰宝》奠定地位

http://www.chinawriter.com.cn 2012年11月06日09:16 来源:广州日报

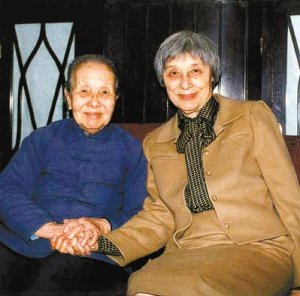

1987年韩素音与冰心在一起。

记者昨日获悉,在世界文坛上颇有影响的华裔女作家韩 素音,当地时间2日中午在瑞士洛桑的寓所去世,享年96岁。韩素音的女儿周惠音和唐蓉梅表示,韩素音遗体告别仪式将于本月8日在洛桑举行。韩素音原名周光 瑚,生于中国河南信阳,父亲是一位中国工程师,母亲是比利时人。20世纪40年代,其长篇小说《爱情至上》出版后,被好莱坞拍摄成电影《生死恋》,一举成 名。她在文学创作上成绩卓著,先后出版了约40部作品,被译成多种文字。

据新华网

自传体小说《瑰宝》奠定韩素音国际文坛地位

“马克要去朝鲜战场,我只能在笔记本上给马克写信,因为我没有他的地址。往哪儿寄呢?请‘朝鲜战争’转交?我们会在一起生活吗?我比以前更没有信心。那是一个深不可测的大海,痛苦的爱情……”半个世纪过去了,韩素音当年在小说《瑰宝》中的一声叹息依然清晰得让人心疼。

自传体小说《瑰宝》奠定了韩素音在国际文坛上的地位,据小说改编的电影《Love Is A Many Splendoured Thing》1956年获得了奥斯卡奖。

关于作品

香港绝恋

著名华人女作家韩素音的自传体小说《瑰宝》由上海人民出版社引进出版。此书完成于1951年夏天,身为医生的韩素音当时在香港玛丽医院一边工作,一边写作,书稿就在医院急诊室写成。此次引进出版,是该书在半个世纪后首度回到中国。

1952年,韩的自传体小说《瑰宝》刚一出版,就在西方世界引起轰动,享誉国际文坛。其精美、清丽、雅洁的文笔早在西方评论界得到公认。

《瑰宝》故事背景放置在1940年代末的中国香港,那里是各色观望人群的“避难”岛。在这里,刚从英国完成学业、归途中因战乱滞留香港的年轻的 女医生韩素音,在邂逅英国记者马克?艾略特后,两人开始了一场一年一个月零几天的爱情故事。然而在种族、国界、文化差异的背景下,这桩看似浪漫幸福的异域 爱情,却不得不以悲剧结束。这部自传体小说是韩素音的成名作,它曾经在出版3年后的1955年,被美国二十世纪福克斯公司搬上银幕,并获得了奥斯卡奖。

该书责任编辑陈蕾介绍,《瑰宝》讲述的就是这段令人绝望、悠长回荡的爱情故事。因为马克是记者,他要为报纸“制造”出战争,韩素音感到很痛苦。 战争期间,马克一直从战地上给她写信。不久,韩素音看到报上有一条通栏标题,说马克遇难了但她还是每天等着他的来信:“我知道他已去世了,但这种延期的、 他还活着的假象使他的死变得虚幻。”马克的最后一封信到了,她从信上的日期知道那是最后一封,知道不再有他的信了,于是,韩素音坐到打字机前,开始写她的 爱情《瑰宝》。

记者专访韩素音之女唐蓉梅:

“我为母亲回成都教书”

唐蓉梅,韩素音之女,在自传《寂夏》中有提及,是美国哥伦比亚大学教育学硕士。退休后,她回到成都给一所乡村小学义务教授英语。作为最心爱的养 女,韩给她取名蓉梅,意思是成都的梅花,以此希望孩子不要忘记自己的祖国和故乡。“在国外时,母亲专门请中文教师教我中文,当时妈妈说到原因只有一个:你 是中国人”。

母亲的感情生活,其实比小说还要传奇。她一生有过多次感情经历,以及三次过程结局迥异的婚姻。在布鲁塞尔留学期间,她曾有一位年轻有为的律师男 友。因为回国,这段感情无疾而终。然而, 1938年在马赛乘上取道香港回国的海轮上,她遇上了她生命中的第一位丈夫唐保黄。这段开始甜蜜、后来苦涩的情感经历,成了她此生中最不愿回首的痛楚。

为了寻求精神寄托,母亲于1940年收养了我。1947年唐保黄死于东北战场。1952年,母亲嫁给了英国出版商康柏,改名伊丽莎白?康柏。随后两人到马来西亚继续行医。两人离婚后她嫁给印度军队的一位上校。她给他取了一个中国名字,叫陆文星。他们育有三个印度血统的孩子,现都已在印度成家。晚年,母亲和陆文星定居在瑞士西部的小城洛桑,2003年1月6日,陆文星因病去世。

在韩素音的自传《寂夏》里就收养蓉梅有着一段专门的描述:“如果我不是小天竺街的一名助产士,我的生活中就不会有蓉梅,就不会有蓉梅这个名字使幸福之花在我心中怒放。”

1972年,才第一次回到成都,但我感觉自己从来没离开过这里。这是因为母亲对成都的喜爱,让我的成长对成都充满了美好的向往。在我的记忆里,母亲永远是个忙碌的人,白天在医院忙工作,空闲时间在家忙写作,还要抽空做些翻译工作。

在美国完成学业,我选择了教师这个职业。妈妈写信给我说:“这是一份对自己和他人都很有意义的工作,你可以用你所学的回报社会了,希望有一天你能回到祖国,回到成都去教书。”

华南理工大学教授、韩素音研究专家谭元亨:

《瑰宝》的恋情不是爱情游戏

谭元亨教授是著名的作家,目前是华南理工大学硕士生导师。他研究韩素音作品多年。记者就《瑰宝》一书的艺术成就和故事情节等多方面采访了谭元亨教授。

记者:谭教授,你一直专注于韩素音作品的研究,你能给我们谈一谈小说《瑰宝》里的意象吗?

谭元亨:在《瑰宝》里,作为一个不乏中华文化熏陶的女作家,她自始至终贯穿的关于月亮的意象,带给读者的是温馨、明亮、柔情似水,令人感到亲 切,哪怕再凄美,也不至于有所隔膜。但她又大量描写坟墓,这与中国人的习惯就有些隔膜了。读到这些,自然会一直联想到马克最终未能逃脱的死亡,这贯穿始终 的坟墓的意象,竟几乎压倒了月亮的意境。

也许,“坟墓”的真正意象,正是历史,所以才太多、太深、太难懂。我这一解读,不知韩素音会认可否?

贯穿全部始终的这两个意象,可以说是爱情与历史(抑或死亡)的争夺并没有完结。当读到马克死亡之前最后问及月亮的那句话时,没有人不心碎。

记者:《瑰宝》里的主人公在战乱中,与一个有妇之夫的恋情往往被人看作是一种爱情游戏,你怎么看?

谭元亨:《瑰宝》乍一看,无疑是一部爱情小说,写了一个从一开始便注定难以看好的结局的爱情故事,一位欧亚混血儿的寡妇,与一位有妇之夫的 “love affair”(偷情?爱情游戏?),无论他们之间是怎么真诚,怎么爱得你死我活、惊天动地,却都不为世俗所容,更何况正处于战争带来的动乱、惶恐与痛楚 之中。于是,死亡抓走了这人生旅途上的匆匆“路人”,爱情也就似昙花闪现出它的惊艳之后亦归于寂灭。

按中国传统写法,这完全可以写得曲折离奇、催人泪下,但韩素音并没有这么做。《瑰宝》已远远超出一般的情爱小说之上,作者历史哲学的修养,让爱 的震撼力借助于历史提升到更惊心动魄的程度,同时,由于爱所辉映出的时代的色彩,也就使之不会陈腐而永远鲜活。对那样一个时代的谴责,显然并没有与日俱 增。历史投下的深深的暗影,并不是那么轻易摆脱得了的。我们都是历史之子,韩素音正是清楚地了解这一点,笔端才如此凝重。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室