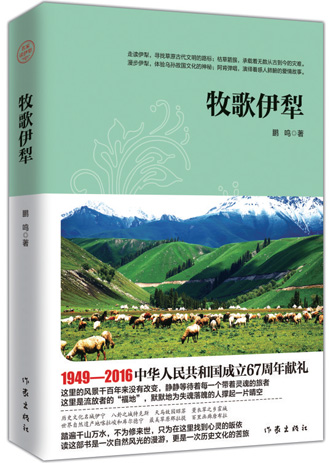

内容简介:伊犁是个神奇的地方,别处都是一江春水向东流,而伊犁河水偏偏向西流。伊犁河谷孕育过生龙活虎、金戈铁马的草原文明,至今还保留着日出而作、日落而息的农耕文化,原生态气息浓厚。伊犁寺庙林立,古迹遍地,各种宗教文化在美丽的河谷和谐相处。

读万卷书,不如行万里路。著名诗人、学者鹏鸣走读伊犁,他见惯了伊犁标配似的风景——蓝天、白云、绿水、青山,他笔下最神奇的是世界自然遗产地喀拉峻的险峻雄伟、库尔德宁的幽静深邃、唐布拉百里画廊的壮美秀丽、那拉提草原盘龙古道的神秘莫测、伊犁天马的矫健身姿、薰衣草的浪漫传说……跟随鹏鸣的脚步,融入自然妙境,颇有“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的情怀。

这部散文集语言清新流畅,内容丰富多彩,写景状物,抒情怀古,褒贬历史人物,夹叙夹议,真情自然流露,既能领略到伊犁自然风光之雄奇壮美,又能发思古之幽情,感叹千百年来游牧民族的兴亡宿命。夕阳西下,成千上万座乌孙古墓、古城遗址以及散落于荒草中的突厥石人,见证了一个个从古到今的苦难和辉煌。

内容简介:新疆像是一部波澜壮阔、异彩纷呈的史诗长卷;新疆是中华民族五千年灿烂历史文明的重要支脉;新疆是中国土地面积最大、资源最丰富的“西北屏障”。新疆虽地域偏远,却与祖国根相系,心相连,情相牵。

伊犁哈萨克自治州是新疆生态环境最美、人文环境最优的州,数千年来一直都是西域的军事、政治、经济、文化中心,且拥有中国最美的草原和森林,被誉为“塞外江南”“中亚湿岛”。

《辉煌的丰碑》全景式地反映了伊犁州成立60年来在政治、经济、文化等方面的飞速发展和辉煌成就,作者鹏鸣将伊犁放在历史文化和现代文明的坐标上,以开阔宽广的视野、恢弘大气的胸怀、激昂饱满的情绪,描写了伊犁各族人民亲如一家、共同建设幸福家园的动人故事,讴歌了援疆干部别妻离子、千里迢迢远赴边疆无私奉献的精神,以及各族干部为维护社会稳定,殚精竭虑、日夜奋战在维稳一线的事迹。伊犁州党委和政府各级领导不辱使命、勇于担当,带领四百多万各族群众为祖国边疆的和谐稳定任劳任怨,为将伊犁建设成为天山北坡经济强区、中心城市、丝绸之路经济带核心支点而奋斗不息!

一

伊犁的春天来得迟,秋天却去得早。我们驱车行驶在伊犁河谷的山道和原野上时,满眼都是色彩斑斓的美景。除了成群结队转场的牛羊大军,草原上人烟稀少,天地显得空旷而寂寥。当地人说,要来草原玩儿,最好是五六月份,草绿油油的,花儿都开了,美得很。

春天虽好,山花烂漫,蜂蝶飞舞;草原如绿毯子,游人熙熙攘攘,但于我而言,这些太过热闹。

我喜欢伊犁的秋。

伊犁的秋天,宁静高远,干净清爽。无论是城市还是郊野,都能感受到秋阳的温煦和秋风的清凉。伊犁河谷弥漫着一种知天命、小富即安的满足感和从容不迫的悠闲气息。

走在喀拉峻草原上,天高地远,雪峰皑皑,峡谷幽深,顿生“老夫聊发少年狂”的情怀,很想仰天长啸,似乎在这儿不发发狂、不撒点儿野,胸中长年累月形成的块垒就难以消除。

折腾累了,躺在枯黄的草丛里,咀嚼着草棍儿凝望深邃的蓝天,专注而温情。心融化在瓦蓝瓦蓝的晴空里,飘飘荡荡,不知所踪。

朋友从越野车后备箱拿来西瓜,扑哧一刀切开,皮薄多汁,又沙又甜。我们坐在山石上,吹着浩浩长风,吃一口西瓜,咬一口酥馕,别有一番味道。

初秋时来伊犁,转眼一个月过去,已近深秋。

伊犁的山美,水美,真的是水远山长看不够。

伊犁既有江南水乡的细雨蒙蒙,又有西北边塞的雄奇壮丽;既有桃红柳绿的妩媚,又有雪域高原的冷峻。这是一片传奇而又神秘的土地,吸引着各地的游客纵马驰骋、访古探幽。

谁能想到,两百多年前,伊犁是清朝“待罪”官员望而生畏的流放地!

流放是中国古代一种司空见惯的政治现象。数千年来形成的流放文化阴暗、冷酷、残忍,像钝刀子杀人般令人绝望,深深伤害着知识分子乃至正直官吏的身心,成为中国传统文化中沉积于最深层、最不愿提及的另类文化。

中国的刑律很多,流放被统治者自诩为较仁慈的刑罚。酷爱制造“文字狱”的清廷谓之曰“不忍刑杀,流之远方”,以体现儒家所提倡的仁政和慎刑。

遭受流放的官员多是能吏,杀之可惜,重罚方能显示君威。为了使官吏听话,俯首帖耳,闻者足戒,统治者用流放这种重刑威慑“犯谏不怠”者。朝廷选择流放地时绞尽脑汁、煞费苦心,西北绝域、西南烟瘴、东北苦寒之地以及偏远海岛都曾成为流放地。

在整个清代,发遣与流刑、充军、迁徙一起构成完整的流放体系。

从顺治年间开始,宁古塔便成了清廷流放人员的接收地。

清中期,乾隆先后平定准噶尔部及南疆之乱,新疆重归统一,接着设立伊犁将军府。于是,伊犁便成了清朝历代皇帝惩治冒犯或失职属下臣工首选流放之地,目的是严惩“罪臣”,使其备受折磨。发配新疆的著名流人有纪晓岚、邓廷桢、林则徐、洪亮吉、祁韵士、徐松、张荫桓、裴景福、刘鹗、温世霖等。

在这群流人中声名最为显赫的是纪晓岚和林则徐。一个是才高八斗、学富五车的大学士,一个是大义凛然、虎门销烟的钦差大臣。不管你以前有多么显贵,一旦成为流放人员,到了人家的一亩三分地上,都要谦卑谨慎,夹起尾巴做人。

与流放苦寒之地——宁古塔相比,发配新疆伊犁的流犯处境相对好很多,起码不会在半道被虎狼恶兽吃掉,也不会因饥寒交迫死于路上。历任伊犁将军对流犯相对宽容,没有刁难羞辱他们,甚至还为他们撑起了一片晴空。

二

流犯从皇城“效力赎罪”前往伊犁,路途实在太遥远了,真可谓“八千里路云和月”。一路上风餐露宿,缺医少药,生死未卜。

在古代,离开阳关就意味着进入穷荒绝域、千里戈壁无人烟的“鬼门关”。唐人王维在渭河北岸置酒送好友元二出使西域,感叹道:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

这是一杯斟满情义的送别酒,更是一杯慷慨悲凉的壮行酒!

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

今生或许再难重逢喝酒了。

流犯都是重罪,生存处境堪忧,能活着过了阳关就是奇迹!

千辛万苦进入新疆境内,天山北麓便是流放者西戍东归的主要路线。东起巴里坤,其间经过木垒、奇台、吉木萨尔、阜康、乌鲁木齐、昌吉、呼图壁、玛纳斯、乌苏、精河,最后抵达伊犁。

从巴里坤到伊犁,2000多里地,流人要么徒步,要么坐马车,走在“平沙莽莽黄入天”的戈壁荒漠上,顶着“随风满地石乱走”的狂风,在自然环境异常恶劣艰苦的条件下长途跋涉,还要遭受无端的虐待辱骂,能活着到达伊犁真要感谢老天保佑!

路途遥远,长夜漫漫,流人逐步适应了这种生活。他们或许暗自庆幸,比起人头落地或是株连九族的同僚,他们算得上幸运了。以前,他们在小桥流水的江南,闲暇之余吟诗作赋,著书立说。到了漠北西域,江南士子见到的是“大漠孤烟直,长河落日圆”,见到的是“今夜未知何处宿,大漠千里绝人烟”,他们被西域的雄奇荒凉震撼了,眼界大开,悲苦僵死的心复苏了,诗情如地泉喷涌而出,留下大量吟咏西域自然风光的诗文。

流放官吏文人一路备受煎熬,由最初的惶恐不安、担惊受怕到伤心绝望、悲苦哀叹,再到听天由命、随遇而安,他们的心沉静下来,在颠簸的路途中思索生命的本质和人生的意义。他们饱读诗书,忍不住要吟诗,忍不住要咏志,延续了数千年的中华传统文化像血液一样,在他们的血管里汩汩流淌,只要还有一口气在,他们就会吟诗作文。

在流放伊犁的犯人中,站着一个个头不高、文弱清瘦的人,他刚正不阿,一身浩然正气,是清代顶天立地、标杆式的奇男子。

他就像漆黑不见五指、沉沦颓废暗夜中耀眼的启明星,给看不见一点儿希望的清廷带来一丝微弱的光明。

他就是被誉为“中国放眼看世界第一人”的林则徐。

林则徐在发配充军伊犁的前夜,忧心如焚的不是自己的小家,而是寡恩失义的朝廷。他约来昔日的同僚魏源,与他秉烛夜谈,将自己未编纂完成的《四洲志》等资料交给他,叮嘱他完成“放眼看世界”的奇书,以启发国人落后蒙昧的心智。

这是一项孤独寂寞、无人看好和喝彩的工作。魏源在林则徐踏上漫漫流放征途之时,开始动手翻译搜集资料。他冒着被办罪的风险,克服千难万难,历时11年,不负林则徐的重托,终于完成了《海国图志》一书。这部书的核心思想是“师夷长技以制夷”,系统透彻地阐述了各国的政治制度和经济模式,为这部书作序的是洋务运动的领军人物、“中兴之臣”左宗棠。这本书出版后备受冷落,数年来竟没销售出多少部。

没想到此书流落到日本后,立刻被有识之士奉为治国安邦的宝典,在民间形成抢购热潮。《海国图志》为封闭落后的岛国开启了一扇门窗,点亮了一盏明灯,令他们看到一个生机勃勃的新世界,看到了西方列强的先进思想和文化。日本思想家横井小楠不无感慨地说,日本近代对外开放的思想,首先来自于《海国图志》的支撑。

30年后,读着《海国图志》成长起来的日本人,在甲午战争中将清政府的北洋水师打得全军覆没,尔后是割地赔款。

曾担任过日本首相的伊藤博文趾高气扬地来华访问,清朝官员谦卑地向他求教富国强兵之道。伊藤博文直言不讳地说,富国强兵之道尽在魏源所著《海国图志》一书中。

一言兴邦,一书兴国。

清朝弃之如敝屣,敌国视为圭臬,两国的命运竟由此发生惊天逆转!

不知九泉之下的林则徐会作何感想!

三

经过近10个月的长途跋涉,林则徐父子三人于1842年12月10日到达惠远城。伊犁河谷的冬天实在难熬,寒风呼啸,滴水成冰,几场大雪就能将惠远城覆盖,积雪有时厚达一米多深。

先期流放到伊犁的原两广总督邓廷桢老早就在惠远城外迎接林则徐了,两人相见执手无语,老泪纵横。想当年,他们在广东意气风发、同仇敌忾,一起虎门销烟,抗击英军入侵;没想到,如今都成了“天涯沦落人”,先后发配流放到伊犁,面容枯槁,憔悴如斯,情何以堪!

邓廷桢事先为林则徐租了两间土房,放下行装稍事休息,林则徐立刻前往伊犁将军府拜会伊犁将军布彦泰。

林则徐忐忑不安地拜见布彦泰,受到礼遇和热情款待。第二天,布彦泰派人送去米面、牛羊、鸡鸭等物给林则徐,还亲自登门拜访,给这位“体气衰败”被朝廷抛弃的“逐臣”生活上以诸多照顾,使林则徐深感宽慰。他在给夫人的家书中称赞布彦泰“人材儒雅,公事亦甚明练”。

伊犁将军善待流犯废员并非孤例,已成为一种风气。

据考证,伊犁将军对流犯宽宥优待是有传承的。因为新疆极度缺乏各类人才,伊犁将军府需要仰仗有才能的流犯或是废员才能更好地运转。因此,他们相互倚重,惺惺相惜,组成了一个难得的和谐社会。他们群策群力,无私奉献,为当地的军事、农业、水利、文化等方面做出了重要贡献。

四

伊犁业已取代宁古塔成为流放重地,仅乾隆末年,就有遣犯三四千人,流放官员达数百人之多,从封疆大吏到主簿县尉,三六九等无所不有。他们扎堆而居,在惠远城及其周边,形成了一个特殊群体,产生了与当地习俗相融合的流放文化。

嘉庆皇帝在位20多年,没有啥大作为,他干得最起劲的事情就是跟臣僚置气,接二连三地流放“犯上”的官员,流犯中有三位大名鼎鼎的文化人,他们个人虽遭遇了大不幸,却为伊犁留下雄奇瑰丽的诗篇和弥足珍贵的边疆史地专著。

第一个隆重出场的是名满天下的乾嘉学派学者、当朝翰林洪亮吉。他因上书言事,惹得嘉庆龙颜震怒,下旨将其逮捕入狱。三堂会审后判决洪亮吉“大不敬”,“拟斩立决”,就等嘉庆发话后开刀问斩。

案发突然,亲友闻讯,无不目瞪口呆,悲悲戚戚地与他诀别。江南才子洪吉亮自知凶多吉少,强颜欢笑,口占诗句道:“丈夫自信头颅好,须为朝廷吃一刀”。其狂狷豪迈之气溢于言表,与他的老乡金圣叹临刑时泰然自若吟诗能有一比。

都说江南士子文弱,他们的骨头有时比北方文人更硬!

不知为何,嘉庆皇帝突然改变主意,下谕旨:“从宽免死,改发伊犁,交伊犁将军保宁严加管束。”

抱着必死之心的洪亮吉获悉皇帝格外开恩免除自己的死罪后,心潮起伏,吟诗道:“人笑冷官罹法网,天教热血洒边尘”。唉,流放新疆伊犁虽苦,好歹捡回了一条命。

洪亮吉于嘉庆四年(1799)八月二十五日进“五千言书”,到八月二十八日踏上流放漫漫征途,短短数天内,洪亮吉的命运竟然发生了翻天覆地的变化,令人瞠目结舌。学者杨镰在《流放之路》一文中对洪亮吉的境遇作了精彩描述,他感叹道:“不管是封建社会,还是法制社会,一个重要官员三四天间就获罪并执行了判决,都是罕见的。”

嘉庆四年八月二十八日这天,很多人络绎不绝地赶到北京良乡驿,送别重罪犯洪亮吉。在京的乾嘉学派文人学者相送没啥好说的,惺惺相惜嘛!有个跟洪亮吉既不相识,也没有半点儿交情的满族官员——户部主事成格,干了件令人匪夷所思的事情:他不仅前来送行,还备了一份厚礼,赠送纹银300两作为洪亮吉的路费。要知道,这笔钱是他用房契抵押借来的。

前来相送的人多达数百,车马甚至阻塞了道路,可见洪亮吉人格感召力之强。这在当时是件轰动朝野之事。嘉庆皇帝是否派密探混入送行的人流中不得而知,反正他对洪亮吉的影响力深恶痛绝。

时辰已到,押送洪亮吉的马车立刻启程。离京城越远越好,免得皇帝变卦,下密旨处死洪亮吉泄愤。走走停停,洪亮吉到了保定,他听说皇上给伊犁将军保宁下达了日递800里的“廷寄”,除责令保宁对犯官洪亮吉不必手软,特别叮嘱“不许作诗,不许饮酒”。

对于文人而言,不饮酒、不作诗,活着还有啥乐趣?

洪亮吉坐在颠簸的马车里百无聊赖、闷闷不乐,靠看些闲书消磨时光。他从京都出发到嘉峪关,走了三个多月;自初秋到寒冬,“月寒日暖来煎人寿”,洪亮吉一路上警告自己,不感叹,不作诗。

洪亮吉喜欢奇山异水,嘉峪关以西“天苍苍,野茫茫”一眼望不到边的千里戈壁滩,使他大为震撼,忘了禁忌,脱口吟道:“惟余日月同中土,不觉鸿蒙是昔时”。

洪亮吉的诗情就像火山爆发天地摇、黄河决堤浪滔滔,一发而不可收,他的诗越写越多,越写越好,像《安西道中》《天山歌》《松树塘万松歌》《伊犁纪事诗》42首、《自乌兰乌苏至安集海》……成了流放之路的里程碑。

押送洪亮吉的马车走了近六个月,于嘉庆五年(1800)二月十日抵达伊犁首府惠远城。伊犁将军保宁升堂坐帐,面沉似水,神色冷峻,想亲眼看看惹得嘉庆皇帝“龙颜大怒”的洪亮吉是何等尊容。

据时人描述,洪亮吉身材高大,微微发胖,器宇轩昂,言谈举止不卑不亢。他为人豁达,喜欢开玩笑,常以李白自拟。保宁板着面孔公事公办,没有特别为难洪亮吉,而是安排他在伊犁将军府当差听用。

伊犁将军保宁拨给洪亮吉一处环境优美、荒废闲置的宅院居住。听说这座宅院每到深夜就闹鬼,路人闻之色变,人称“鬼宅”。洪亮吉既来之则安之,他哂然一笑,心中无鬼,何惧鬼哉!

洪亮吉虽胆识过人,并不畏死,但看了密折还是不寒而栗。很多犯官的流放期限不是三年就是五载,流放洪亮吉却没有归期,难道皇帝是想让他老死在异域他乡?洪亮吉一想到此就黯然神伤。

生死有命,富贵在天。洪亮吉想开了,他寄情山水,饮酒作诗,抗旨不遵,将“不许作诗,不许饮酒”的上谕抛在脑后。《伊犁纪事诗》42首是他在伊犁生活的实录。

君子坦荡荡,小人长戚戚。

洪亮吉在伊犁生活尚不足百日,深居紫禁城的嘉庆皇帝竟然惦念起他来。嘉庆在一次朝会上说:“罪亮吉后,言事者日少。”的确,自洪亮吉因言获罪,朝堂之上,噤若寒蝉,无人再敢谏言,全是唯唯诺诺、阿谀奉承之语,嘉庆听得腻烦,颇觉乏味。他当场传谕伊犁将军,释还洪亮吉回原籍。

传送谕旨的使者在路上走了近一个月。嘉庆五年五月三日,洪亮吉在伊犁将军府叩首谢恩,当即收拾行囊踏上还乡之路。在清朝流放新疆伊犁的犯人当中,洪亮吉是刑期最短的一个。

听说洪亮吉启程返乡,惠远城附近的流犯不约而同赶来欢送,人数多达上千。洪亮吉被这盛大的场面吓坏了,害怕遭人诽谤落下口实,授人以柄,于是苦苦哀求,拱手相劝,要大家别兴师动众送行。

谁都想见证奇迹,没人肯听洪亮吉的劝告。流犯们心态各异,有羡慕嫉妒恨的,也有真心替洪亮吉高兴的。有人触景生情思念家乡亲人眼含泪水,有人时哭时笑疯疯癫癫,有人拉着洪亮吉嘱咐再三,自巡抚到小吏,无不动容失态。

夕阳西下,断肠人在天涯。

能活着返回原籍,是流犯朝思暮想的期盼!

五

紧随洪亮吉被嘉庆皇帝流放伊犁的是国史馆纂修官、宝泉局监督祁韵士。

祁韵士在嘉庆九年(1804)因宝泉局亏铜案遭人诬告被捕下狱。嘉庆平生最痛恨的就是贪污受贿之辈,闻奏后拍案大怒,下旨将宝泉局历任监督法办入狱,皆定为死罪,祁韵士位列其中。

祁韵士是个勤于钻研学问的书呆子,尽管他品级不高,但他的学识和品德却是有目共睹,很多朝臣甚为钦佩。数十年来,历届前任造成巨额亏空,拉着刚上任的祁韵士陪绑问斩,既不公又冤屈。于是,一些朝臣向嘉庆奏请免除祁韵士的死罪。嘉庆饱读儒家典籍,不是糊涂蛋,明白其中必有冤情,但旨意已下,金口玉言,岂能收回?祁韵士死罪可免,活罪难饶,着其遣戍伊犁三年。

对于文化人而言,自幼点灯熬夜,闻鸡晨读,头悬梁锥刺股,为的就是报效国家,光耀门楣。流放对文化人精神世界的摧残是巨大的,世情的冷漠,亲友的白眼,理想的幻灭,足以使他们坠入万劫不复的深渊,瞬间就能吹灭微弱的生命烛光。

祁韵士接听圣旨的那一刻,又喜又悲。

踏上流放之路那日起,祁韵士一改“不好为诗”的习惯,西北雄浑壮丽的自然风光使他摆脱了书斋学究气,成为“无日不作诗”的诗人。

祁韵士一进入新疆,处处感到新奇。

来到乌鲁木齐,他写道:“在北路为第一富庶之区,廛舍稠密,炊烟四起,沙山林树,一望苍茫,形势扼要,一大都会也。”

他描绘风景如画的赛里木湖:“青蓝深浅层出,波平似镜,天光山色,倒映其中。倏忽万变,莫可名状。时有鸳鸯白雁往来游泳,如海鸥无心,见人不畏,极可观也。”

因为唐朝曾在伊犁以西设置过濛池都护府,所以,祁韵士就将他的流放诗集命名为《濛池行稿》。

祁韵士幸甚,遇见伊犁将军松筠。

伊犁人幸甚,有松筠坐镇,造福一方。

伊犁将军松筠虽为一介武夫,但他对文人学者尤为尊重。他廉直坦易,施惠于贫民,名满海内,治边功绩卓著。松筠极为重视边疆文化,积极支持边疆史志的编纂。

为了照顾祁韵士,松筠将其“派充印房章京”。这项工作较为轻松,使祁韵士有大量的时间和精力考察、寻访、遍阅有关史地资料,亲历伊犁山山水水,身感异乡民情风俗,从而编写出一系列有关西北史地的著作。

在几年的遣戍生活中,祁韵士专心研究西域史地,完成《西陲总统事略》12卷,这是研究乾嘉时期新疆、特别是伊犁地区历史、地理、政治、经济的一部重要志书。与此同时,他又完成《西陲要略》4卷和《西域释地》1卷,还有《西陲竹枝词》100首,吟咏新疆十六城及鸟兽虫鱼、草木果蔬、服食器用、边防部落等。

祁韵士不仅著书,而且育人。在惠远城期间,他将自己用心血积累起来的知识传授给不少年轻人,其中包括满族、蒙古族等少数民族青年。

3年后,祁韵士遣戍期满回到内地,他在兰州的兰山书院和保定的莲池书院继续为培养年轻人而呕心沥血,成为我国史地学界的一代宗师。

松筠爱才惜才,对发配到伊犁的人,他往往把这些人放在印房行走数年,然后为他们说好话,称他们知悔改,肯出力,有建树,代他们奏请皇上,其中大多数人都能得到赦免。

送走祁韵士5年后,伊犁迎来了年轻有为的著名学者徐松。他30岁时任湖南学政,负责全省的教育和科举考试,是正三品的高官。

徐松可谓少年得志,平步青云,官场上一些人嫉妒得眼睛充血,恨得咬碎牙齿,明里暗里网罗搜集他的黑材料以备不时之需。

徐松对当时开科取士的八股文章是抱着反对态度的,上任伊始便采取种种措施,试图改革考试弊病。不想,他张扬的个性得罪了当地官绅。有人借机上奏嘉庆皇帝,罗列了徐松的九大罪状,其中就有“乘轿进棂星门”“出四书题目割裂经文”这两条。

这下徐松摊上大事儿了!

嘉庆看了奏折大怒,下旨彻查徐松,严肃处理,绝不姑息!

查来查去,九大罪状多为子虚乌有,但“侮慢圣贤”“试题割裂经文”这两条罪名是跑不掉的。徐松身为学政,却不能为人师表、率先垂范,嘉庆为此震怒,下旨严惩徐松,从重发落,贬往伊犁。

徐松被差役押解着走了半年多,心灰意懒地来到惠远城。一路上,他没有留下诗文,也没有流露任何蛛丝马迹冒犯“圣意”。即便到了新疆后,徐松也只是规规矩矩听候差遣,谨言慎行,不敢吟诗作文,唯恐招来杀身之祸,活得如同行尸走肉!

徐松被安置于惠远城南宣门附近的一座房舍内。为了避嫌,表示老实接受改造的决心,他给自己的住处起了一个“老芙蓉庵戍馆”的名字。

伊犁将军松筠观察了徐松一段时间后,觉得这个年轻人沉默寡言、行事稳重、胸藏锦绣,应该发挥其所长,提拔使用,给他在册房谋个笔帖式的职位。松筠将他的想法上奏朝廷,嘉庆看后很不高兴:“殊属有意市恩,所奏不准行”,还批评松筠对待发配者“心肠软”,“总不能执法,一味姑息,是何居心”。

松筠遭到嘉庆的一番痛斥,心惊肉跳,又不忍看着徐松消沉下去,就在权力所允许的范围内起用徐松,让他编纂方志。徐松明白了自己的处境,三五年内别指望返回原籍,或许今生要老死在伊犁河畔。宦途已没有希望,唯有编纂修志,潜心研究西北史地,为后人留下有价值的著述。

松筠先让徐松做《西陲总统事略》的增补续修工作,还给他创造条件,安排他在1815年至1816年间,进行天山南北两路的考察。

徐松为了回报松筠将军的知遇之恩,不辞劳苦,翻越天山南北,顶风冒雪,行程近万里,走遍草原、雪山、流水、毡房、大漠。在原《西陲总统事略》12卷的基础上增补编纂成28万字,使这部书在体例上更加完备,在内容上更加丰富,在叙述上更加准确。

同时,徐松根据收集的资料,陆续撰写另3部西域史地著作的初稿。他还重新考订了《汉书西域传》中的古代地名沿革,写成《汉书西域传补注》2卷。

徐松在实地调查并广泛参阅文献资料的基础上,于1819年写出了著名的地理学专著《西域水道记》,全书共5卷,并附有水道图。《西域水道记》是徐松流放伊犁期间,花费精力最多、学术价值最高的著作,历来为史地学界所推崇,至今仍是研究新疆、伊犁史地的重要参考书。

1820年,松筠将徐松增补改编的28万字的《西陲总统事略》呈报给朝廷。这时候的皇帝已经是嘉庆的儿子道光了。道光看了这本书后龙颜大悦,他将此书赐名为《钦定新疆识略》,并且亲自写序,付武英殿刊行。

徐松在新疆伊犁苦熬了近10个春秋,道光皇帝终于赦免了他。

流放到伊犁的封疆大吏、文人墨客很多,徐松虽非大名鼎鼎,但他做出的贡献却名垂史册。像徐松这样的官阶和文人,在流放者中不知有多少,但是伊犁成就了徐松经世学派地理学家的地位,使他成为领袖群伦的学坛宗师。

学者杨镰说,清代以流放新疆、充实塞防为国策。从乾隆二三十年间至1911年,新疆是中国的西伯利亚。如果没有流放生涯,纪晓岚主要就是个沉潜于“鱼虫”之学的学者;祁韵士、徐松充其量只算皓首穷经,可实际的意义在于,他们是西域史地学派中第一批走出书斋的舆地学家……有了流放,洪亮吉、林则徐、邓廷桢、张荫桓等人便不仅是失败的政治家,更是充满忧患意识的诗人。

流放对于文人及其家庭而言,是天大的不幸和灾难,对于他们的流放地——伊犁而言,又是大幸,或者说是万幸。流犯或是兴修水利、传播先进农耕技术,或是著书立说,教育当地人子弟,播下文明的种子,造福千万人。

当然,我们并不能为此而赞美流放,因为流放对人性是一种折磨,对文明是一种摧残!

(节选自鹏鸣的《牧歌伊犁》,作家出版社2016年8月出版)