中国作家网>> 科幻 >> 新闻 >> 正文

少年科幻:看向未来的眼睛

http://www.chinawriter.com.cn 2015年12月17日09:16 来源:南方日报(广州)

|

|

|

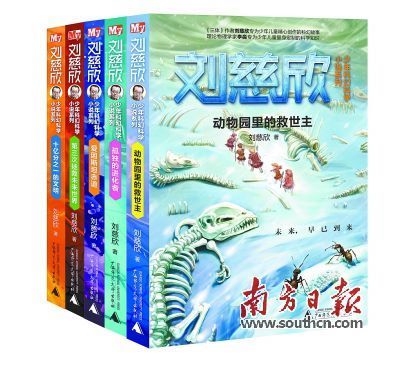

刘慈欣少年科幻科学小说系列 《十亿分之一的文明》 《爱因斯坦赤道》 《动物园里的救世主》 《第三次拯救未来世界》 《孤独的进化者》 刘慈欣 著 广西师范大学出版社 2015年11月 定价:22元/册 110元/套

|

核心提示“1970年4月,有一个小孩,他站在河南省罗山县的一个村庄前,和一群大人小孩一起仰望着晴朗的夜空。漆黑天幕上,一颗亮晶晶的小星星缓缓飞 过,那是中国的第一颗人造卫星‘东方红一号’。看到那颗飞翔的卫星,小孩心里充满不可名状的感觉,他觉得它是在星星间飞行,甚至担心它会撞到其他星星 上。”近日,“雨果奖”得主刘慈欣从自己的作品中挑选适合孩子阅读的作品,推出了一套“刘慈欣少年科幻科学小说系列”,同时回顾了自己儿童时代对外太空的 奇妙幻想。由于“科幻故事中的科学都是经过艺术变形的,不是真正严谨的科学知识”,刘慈欣特别邀请了老搭档——中山大学天文与空间科学研究院院长、物理学 教授李淼,为每一篇科幻故事撰写“科学知识解析”,让该书的趣味性和科学性有机融合起来,期待少儿科幻能引导一部分小读者在未来走上科学研究的道路。近 日,南方日报专访了李淼院长,就中国少儿科幻与科普现状等展开对话。 南方日报记者 陈龙 实习生 何宇君

科幻引导想象和对科学的兴趣

南方日报:在今年8月刘慈欣获得“雨果奖”之前,你就专门写过《〈三体〉中的物理学》。你为何对刘慈欣的科幻作品情有独钟?

李淼:因为这次给这套少年科幻写科学知识解析,我将大刘的这些短篇小说重新读了一遍,在阅读的过程中,真的有常读常新的感觉。刘慈欣毫无疑问 是中国科幻界一个独一无二的存在,这不仅因为他的《三体》是第一部获得了“雨果奖”的作品,更因为他人作品本身与众不同。刘慈欣的作品与其他的中国科幻小 说的主要不同在于他能够用上最新的物理学知识,并且发挥他超越这些知识的想象力。我在读别人的作品的时候,时常觉得,将科幻色彩拿掉,就是一篇普通的言情 小说,或者普通的玄幻小说,或者普通的网络小说。这么说,也许会得罪很多人,但是,我却必须说出我的真实感受。

南方日报:你说过,《三体》中的科学破绽高达50%以上。科学漏洞对于科幻小说的阅读会造成很大影响吗?

李淼:这个倒无所谓。我觉得在国外,除了像阿斯克拉克、阿斯莫夫等少数几个作家,其他人是不太在乎这种破绽的。包括《星球大战》《星际迷航》 里面也有很多假设,未必经得起推敲。像去年很火的《星际穿越》那样严谨的科幻作品其实是很罕见的,除了结尾诺兰自己想出来的那段,前面的情节基本上都是很 过硬,科学性很强的。

南方日报:你为这套书撰写“科学知识解析”,这会对少年儿童的科普有较大帮助吗?

李淼:当然会有帮助。尤其是我给每册都写了两千字的解读,就像一个“小物理课”一样稍微解读一下。但如果是系统解读的话肯定不够,那样每册至少要一万字吧。这次主要是为了引起少儿阅读科普的兴趣。

南方日报:刘慈欣这个系列的少年科幻小说跟以往市场上的少儿科幻小说有什么区别?

李淼:这个系列并不是刘慈欣专门为少儿而写的,主要是改编以前的一些中短篇,而且改编得也不太大,主要是改成适合少年读的。其实科幻实际上不 太分成年和少儿,这次只是把过于成人的部分去掉。比如涉及到社会历史、星舰上的组织等内容,少年儿童不太容易接受。反而是一个特别符合少儿风格的小说《超 新星纪元》没有收进去。《超新星纪元》讲的是整个世界成年人全部死光了,就一帮少年人来管理这个世界,各国的少年元首跑到南极北极去开战之类的。他就是想 探索一下儿童的心理,看看儿童到底能不能管理国家,后来发现不太能,所以没有收进去。

所以这个少年科幻小说系列的作用,一个是引导想象,第二个是引起他们对科学的兴趣。而市场上一些少儿科普读物绝大部分是量体裁衣的,专门为少年儿童写的,但是不见得能引起少年儿童的兴趣,因为趣味性不够。少儿科普卖得好的也是少数,我过几年可能写一两本。

国内科幻小说还要加强故事性

南方日报:近些年中国科幻图书市场开始繁荣,少年儿童对科幻作品的兴趣是否也有增加?

李淼:我觉得是的。之前都是应试嘛,现在中小学的负担比十年前轻了不少,现在很多的父母也不一样了,都是70后、80后,他们思想更开放。学 校科学教育是一个很重要的领域。现在中小学的课程我不太了解,但在大学里,各种风格的课都应该有,除了科班课程,还有像我在中大开设的这种介于科班和通识 之间的科学课。

南方日报:在科学教育方面,美国的教育是否比较先进,值得我们效仿?

李淼:我不觉得。因为美国的教育制度是非常自由的,好的学生可以选很多课,差的学生勉强过关就行了,这样他们为社会输入了很多勉强过关的人 才,只有少数非常优秀的精英才具有高等的科学素养。同时也得从历史方面来看待问题,美国有那么长的传统,和我们是不一样的。我们这么短的传统要出那么多科 学人才,也不见得容易。比如前两天公布的英国物理学会新闻网站《Physics World》评的“2015年度国际物理学十大突破”,中国物理就占了两条,可见中国物理进步速度很快。

正如一个学生所说,“钱学森之问”,就是说为什么我们的教育制度没有培养出杰出人才或者诺贝尔奖获得者,这种问题根本不应该问。当然现在屠呦 呦得奖了,不能这么问了。但这个问题本身是有问题的,因为大学教育不是为了培养诺贝尔奖获得者,而是为了给社会输送合适的人才。诺贝尔奖获得者只是冒头, 不是培养出来的。这是钱学森先生的回答,我个人的回答是跟他互补的,我个人认为,中美教育制度的优劣,现在还没有到下定论的时候。因为“文革”中断了很 久,之后到现在也只有三十多年。当然,也不是说一定要从这里产生诺奖获得者。所以,从严格意义上来说,这个问题是伪问题。

南方日报:有大学开设了科幻文学专业,高校是否应该培养科幻小说写作方面的人才?

李淼:我觉得不见得。比如美国,最好的科幻作家都不是有意培养出来的。像科幻黄金时代的三巨头,美国的罗伯特·海因莱因、艾萨克·阿西莫夫和 英国的阿瑟·克拉克,都不是培养出来的。中国是需要一批好的科幻作家,但是这个不是想要就能得到的。首先需要基础的科学训练、会说故事的才能。遗憾的是, 我现在觉得会说故事的都去写玄幻了,因为玄幻很赚钱。

南方日报:关于中美科幻作品的差距有很多讨论,您的观点是什么?

李淼:很多人都认为,中国科幻与西方的差距主要在于内容的严谨性,这当然是对的。不过西方科幻也分硬科幻和软科幻。比方说阿瑟· 克拉克的科幻作品就有严格的科学基础,几乎没有漏洞,除了有些地方有点放任自己的想象力,不过很少,为了留下一些脑洞吧。而像罗杰·泽拉兹尼的《光明 王》,罗伯特·J·索耶的《计算中的上帝》,就不那么硬,可读性非常高,想象力很好。不过从小说艺术的角度讲,最大的差距主要还体现在故事性上。我倒不是 说科学上硬或不硬。我翻过一些国内的科幻小说,除了大刘和少数几个人做得不错,很多科幻小说的故事根本没法读。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室