中国作家网>> 科幻 >> 新闻 >> 正文

晚清中国文人的科幻世界

http://www.chinawriter.com.cn 2015年07月31日16:11 来源:新疆都市报(乌鲁木齐)

|

|

|

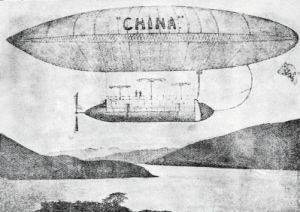

谢缵泰设计的“CHINA”(中国号)。

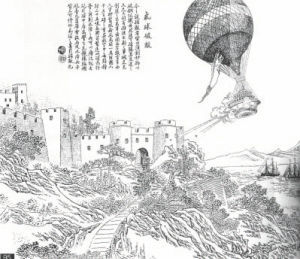

装载着大炮的热气球,正在炮击敌人。

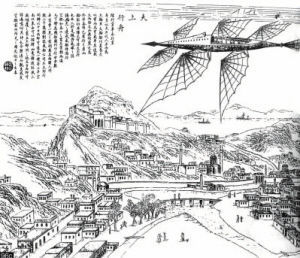

清代画师描绘的飞机机械。

虽然开普勒-452b这颗距离我们1400光年的行星并不能充作移民之用,但还是挡不住大家对地球2.0的热情。在大多数人的印象中,“晚 清”一词蒙着蒙昧、垂暮的阴影,科学与幻想似乎与那个年代无关。可你不知道的是,早在晚清,中国的科幻小说家们就开始在星海深处追光逐影了。殊不知,他们 一次次地想要“飞翔”、远离。那么,他们的梦想是怎样的?

文/图 据搜狐文化http://cul.sohu.com

我们的征途是星辰大海

第一部科幻冲出地球走向宇宙

徐念慈的《新法螺先生谭》可谓是第一部冲出地球走向宇宙的中国科幻。写的是新法螺先生一日信足奔上众山之颠,竟是诸星球吸力冲击之交点,身当 其冲,颠倒舞弄,躯壳与灵魂震荡分家,从此具有灵、肉分离的能力。后将灵魂炼就成为发光源,本欲借此光以导中国之奋起,无奈国人糜烂不治,绝望之余,失手 将灵魂抛掷于地,不料灵魂反弹分裂,因而展开灵、肉二分的冒险。

躯体部分因火山爆发下坠地心,落于地底之中国,同黄种始祖由“内、外观镜”得知中国腐败现状,决意自负救国之责。灵魂一脉则上冲撞月,弹向宇 宙,见识水星上“造人术”、金星物种进化,并巧获五年前在北极被气球载去的日记。后来近逼太阳,却因行向忽改、行速剧增,失去知觉而回返地球,重与身合。

在这篇小说中,作者还提出了脑电的概念,由于当时对大脑的研究尚处于朦胧的起步阶段,所以作者只是提出了一个抽象的概念,大脑中放出电来,作为一种能源使用。这部小说进行了很多有趣的幻想,其中,漫游水星金星与漫游地心的情节尤为有趣。

受到《气球上的五星期》影响

荒江钓叟的《月球殖民地小说》显然受了法国凡尔纳的《气球上的五星期》影响,作者写了湖南湘乡的一个名叫龙孟华的人,在南洋住了八年,忽然有一天夜里,对月饮酒,“酒到半酣,抬头一望,只见天空里一个气球,飘飘摇摇”。

这气球的主人叫玉太郎,是个日本人,“今日六点钟从东京起程”,居然只用十几个小时,便飞到南洋。气球里居然有“会客的客厅”,“练身体的操场”,还有“卧室及大餐间”,简直“没有一件不齐备”,连“眼睛都看花了”。

龙孟华也乘上气球,“低头下望,那些房屋都同飞走的一般”……于是,龙孟华开始了乘气球旅行,以至飞到美国纽约,发生种种曲折的故事,最后龙孟华飞往月球游学,终于与妻子不期而遇。龙孟华发现,月球上文明进化,科学发达,甚至不久将到地球上开发殖民地……

贾宝玉坐潜水艇到大西洋

还有两部科幻作品虽然没有星际漫游的情节,却也充满科学趣味,一个是吴趼人的《新石头记》,这是个著名的 “贾宝玉坐潜水艇”的故事。小说中,贾宝玉在1901年复活,到上海、南京、北京、武汉等地游历,目睹了大量火车、轮船、电灯等电气化的新事物,甚至乘坐 潜水艇由太平洋到大西洋,由南极到北极绕地球一周,为高度发达的西方科技文明所震撼,并自信将来有一天中国也能制造这些东西。

还有高阳不才子《电世界》的小短篇,写的是宣统一百零一年(即公元2009年)正月初一,中国昆仑省乌托邦共和县,电学大王黄震球开设了帝国大电厂,帝国电学大学堂同日行开幕礼,中国皇帝御驾亲临,盛况空前。

之后中国强大,西方再不敢侵略,然后各种进步和殖民。最后电王大伤感情,对人类失望极了,渐渐生起出世的念头,于是辞去了职务,在宣统三百零二年正月初一的时候,乘上了空气电球,告别了众国民,升空去了。

新中国和乌托邦的理想

梁启超在世博会看到孔子

然而更多的晚清科幻小说家并未像NASA一样对科学有着炽热的爱,在内忧外患之下,他们摆脱不了对未来世界的想象,比如梁启超这个戊戌变法的倡导者,还有另一个不为人熟知的科幻作家的身份。

梁启超的《新中国未来记》是典型的说书人叙事风格,中间还插入诗词曲子。写孔子降生后2513年,中国富强,在上海开博览会,既是世博会又是学术宗教大会。那时中国强大,外国人都听得懂中国话。

京师大学堂史学部在其中设一会场,孔夫子后裔曲阜先生主讲中国近六十年史,从光绪二十八年讲到现在,分预备时代、分治时代、统一时代、殖产时 代、外竞时代、雄飞时代。整部小说基本上是写君主立宪产生以前的事情(因为没有写完),以两个人对政体的辩论为主,字里行间是中国古典小说的味道,有人将 其归类于政治小说。

虚构“新中国”的盛世景象

陆士谔的《新中国》效仿梁启超《新中国未来记》,虚构了中国立宪成功后的盛世景象,并较为详细地描写了由现实到理想的路径,正好弥补了《新中 国未来记》之不足。小说写宣统二年(1910年)正月初一,陆士谔(作者本人)一觉醒来,原来已经是宣统四十三年正月十五了——立宪四十年之后的新中国 了。

作品通过二人在上海的游历,详细描写了“新中国”的盛世景象。这是一个独立、富强、冠绝全球的中央帝国,成为为世界主持公道和正义、引导世界走向和平与大同的核心力量。

与梁启超虚构的“未来中国”、康有为设计的“大同”一样,在对现代民族国家的想象中,闪烁出古老中央帝国的身影,只不过这个中央帝国不再是藐视四夷的霸主,而是率领全世界走向永恒福祉的主脑。

对处于民族危机中的知识分子来说,这类想象成为抵挡现实黑暗的精神屏障。颇有意思的是,陆士谔设想的黄浦江大桥、浦东开发、上海地铁,如今都变成了现实,无论是巧合还是天才的预见,都可以使我们窥见“乌托邦”与现实社会之间的暧昧关系。

实现建立现代民族国家

旅生的《痴人说梦记》既不赞成立宪,也不主张共和,而是希望通过海外开发殖民地再向国内渗透的方式,实现建立现代民族国家的目的。但从该小说 来看,除了在路径上显示出作者的独创性外,在现代民族国家的想象上,没有表现出独具个性的想象力。时间段始于康、梁维新运动之前,终于庚子事变以后。

贾希仙与同学宁孙谋、魏淡然最为知己,因不愿受教会教育,三人同约逃往上海。不料,贾希仙被耽搁在半路,从此三人各奔前途。于是,三条线索并存。

贾希仙因酒楼上无关紧要的题诗遭到捕押,后逃至一仙人岛,拓荒开发,将其建成一美丽富饶的岛国。而宁、魏二人在国内参加会试时上维新条陈,圣眷虽隆,却无法与强大的旧势力抗衡;另一线外人物黎浪夫则策划起义,也遭失败。

作者摆布人物,均有寓意。宁、魏的行动是康有为梁启超维新的写照;黎浪夫的革命显然照搬孙中山的业绩;只有贾希仙真正代表作者心目中的理想范式。

维新图强之路不通,暴力革命亦不成功,《痴人说梦记》以未来的中国梦作结,启示读者,中国只有彻底摈弃旧的制度,实行殖民,另起炉灶,创造一个新的、自由平等的国家。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室