中国作家网>> 电影 >> 电影人 >> 正文

追求智慧 探求历史——纪念程季华先生

http://www.chinawriter.com.cn 2015年12月23日10:03 来源:中国艺术报 丁亚平

程季华在夏衍等中国电影开拓者雕像前留影

程季华先生和气亲切,文质彬彬。每次见到他,就仿佛见到来自过往时光的人。电影史研究是他光辉的印记,电影界的人都知道他主编的那本《中国电影 发展史》 。一个以其命名并不断拓开的电影史学群体因此获得了更多的瞩目与认同。对年轻一代的电影史学习、研究者来说,程季华三个字几乎成了中国电影史的前缀名词。

不改初衷

程季华先生1937年12月参加革命。抗战期间演剧队的生活给他留下深刻的烙印。由宜昌抗战剧团到香港,他的青春和战争、和革命同在。1949 年以后,接受组织安排,到中央电影局工作。后来还担任过中国电影出版社副社长兼总编辑。他没有走过学者通常所走的路,比如上大学、青春时期学术训练与写作 这条几乎必经的路段。青年时代,他在战火中成长,电影的实践和研究彼时对他是缺席的。

上世纪50年代初,在电影局艺术处担任业务秘书时,他的领导是时任电影局艺术处处长的著名电影家陈波儿。他曾说,自己踏足研究电影史,陈波儿对 他真可以说是“师傅领进门” 。陈波儿当时因为倡议创办中央电影学校(北京电影学院前身) ,所以从教育的角度考虑,认为新的电影工作者应该知道老一辈电影工作者是怎样经历过来的。陈波儿让程季华为苏联大百科全书的“中国电影”条目收集资料并撰 写初稿。在此基础上,程季华撰写了有关中国电影简史的长篇论文。文章将中国电影发展这一历史题目,举重若轻,演绎得相当清晰,深得史学之妙。他从实证出 发,以此突破限制中的可能。

电影历史写作与其他的电影研究有所不同,研究电影史必须依靠史料。电影局发文通知给各地文化机构,要求他们把老的电影资料寄到电影局来。由自己 多方搜集,到在全国范围内征集史料,并进而组织电影史的撰著工程,他充满热情。从史料入手,最初的提纲研酌与历史脉络的梳理工作非常扎实。1958年,正 式成立由程季华领导的包括李少白、邢祖文等人参加的通史写作组。工作中,程季华显现出卓越才能。搭建中国电影史写作的框架与模型,史实与史识兼顾,这几乎 就是程季华创造的独一无二电影史学的世界,也是他作为影史组织与写作者的逻辑和姿态。

研究历史既要有充分的史料依据,又要有坚实的理论指导,不墨守成规,冲破条条框框,二者应当是有机的结合,不可偏废。但是“文革”中《中国电影 发展史》一书遭受批判,作为主编的程季华被关押于秦城监狱8年。进入新时期以后, 《中国电影发展史》于1981年仍以“初稿”形式重印出版。陈荒煤撰写了重印前言。恢复工作之后,他不改初衷,对影史的研究一直坚持下来,并创办《中国电 影年鉴》 ,主编《中国电影艺术家画册丛刊》 ,参与领衔海峡两岸暨香港、澳门《中国电影图史》的编写,这都是他电影史述的另一种方式。他希望通过自己继续深入地参与和研究,言传身教,吸引更多的人参 加到历史研究中来。本着对时代共识的最大期待,程季华为电影史的观念、边界而苦心焦虑,他热爱电影,更坚信文明和社会的力量。在有些人眼里,他们的电影史 编著几乎沿袭过往惯用的长镜头,有意识形态的色彩,存在多少问题。但是,这种观点忘记了,电影史学的发展不可能是孤立的进程,筚路蓝缕,以启山林,他们的 思考、洞察、梳理和整理功不可没,他们特定时期写成的电影发展史,是官修史。电影的观念、电影史的书写有赖一代又一代人的努力,和现代文明的整体推进分不 开。电影史是文明之果,是文明哺育电影史,电影史反过来再深化新的电影史识、电影史述,推动电影史学的发展,而不是相反。

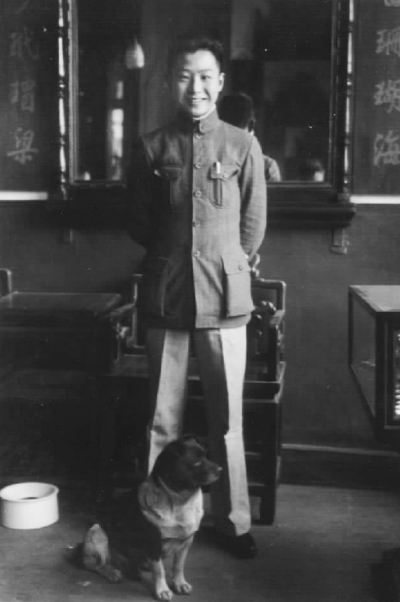

抗战时期程季华在抗敌演剧队(程季华照片由其亲属提供)

君子之风

1949年6月,新中国还没诞生,程季华奉调进京,担任初创的电影局艺术处的秘书工作。程季华在他写袁牧之的一篇文章中,记述过这一年他去见担 任局长不久的袁牧之。这是他第一次见到袁牧之。袁牧之看过介绍信后,上下打量了他一会儿,客气地请他坐下。袁牧之曾是著名的电影导演、电影明星,主演过电 影《桃李劫》 《生死同心》等。而眼前的袁牧之和影片中的那个明星已是完全对不上号了。当时,袁牧之穿一件洗旧了的白布衬衣,一条褪了色的蓝灰布裤子,一双圆口黑布鞋, 头发蓬松,像是久未理过,“一派老区干部的气派” :

他两眼看着我,停了一会,突然问我,你刚从香港回来,怎么会穿上这样一身服装?我当时穿的是白土布衬衫,一身灰布干部服,头上还戴着一顶灰布帽 子,我答:是组织发给我的,说我既然回到家了,就应按家里的制度接待我。袁牧之看着我笑了起来,连声说:对,对,你既然回到家了,就应该按家里的制度接 待。我也笑了……

当时,来自老区、延安解放区的,来自上海、香港的,电影系统内部成分复杂而丰富。在地域背后,还有工人、农民和知识分子及其身份的分野。这些在 1949年及以后的电影界的创作和各种运动中,时有泾渭分明的区别。程季华分别在老区和香港工作,集两种身份于一身,是一位革命文化运动的战士,着力符合 时代的新要求,然而,在程季华的身上,更有谦谦君子之风。

程季华和李少白、邢祖文等孜孜以求,严谨认真,为中国电影学术的开创与建设作出了贡献,这使他们成为中国电影史学科建设的奠基者和创始人。程季 华、李少白、邢祖文三位史学家几乎不是一个可以简单归入以年龄段命名的学者群体。他们有自己的认知与坚持。在程季华先生看来,当初写作《中国电影发展史》 的时候就很明确,日本军国主义侵略中国期间成立的电影文化侵略机构,包括伪“满映” 、伪“华北” 、伪“中联” 、伪“华影”生产的影片,不属于中国电影。程季华先生关于“满映”和上海“沦陷区”电影有自己的排斥性认识。尽管后来史料不断挖掘出来,史识也在拓展,但 是他却坚持认为电影史学术是国家之公器,民族主义需要坚守。在这方面不能有糊涂观念。记得2006年在蔡楚生家乡汕头召开的“纪念蔡楚生诞辰100周年暨 电影艺术研讨会”上,出于朴素的政治敏感、难忘的抗战经历和他未了的心愿,程季华发言中又一次表达了自己的意见,认为上海沦陷区电影属于“反动”的日本电 影,而非中国电影。我当时在程先生后面做发言,观点与他有异。虽然他身上有压倒的重量,但人微言轻的我还是分享了自己的认识和看法。我有些怕他会提出批评 异议,但他只是静静地听,并没表示什么反驳或训诫的意思。会后游览蔡楚生家乡汕头市潮阳区铜盂镇集星村新修缮的故居等处,他兴致很高,亦未受到看法有所分 歧的影响。程老显示的一切醇厚酽然,不失为真。这是他一种特殊的、真实可爱的性格,也呈现一种可以名为君子之风的人格力量。这很吸引我,为大家所钦所佩。

在我有限接触的老一辈电影学者中,程老纯净绵实,有君子之风。中国电影史学前辈程季华、李少白、邢祖文,为人学问,行为世范。他们的《中国电影 发展史》发行数十年,谨以“初稿”名之。程季华、李少白二位先生在晚年曾遭遇过作者名实訾议。程季华看到有人挑一顶帽子到处乱舞,没有晦气或受侮辱的感 觉,他只是诚意回述历史。这是程季华的本色。丽尼(郭安仁)参加《中国电影发展史》的责编工作,包括作为出色的散文家的文字润改加工,这是他从来没有否认 过的事情。他在2012年和朱天纬的对话中,又一次谈及:因为在新中国成立前担任过国民党军事机构的英文翻译,当年丽尼那样坚决地不肯上《中国电影发展 史》责任编辑的名字,虽然他自己的理由说他是文学界的,这不过是一个说辞罢了,其实他也是为了免得引起别人注意,以保护自己,所以最后陈荒煤同意了他的意 见,不上他的名字。现在这却成为一轮话题,是程季华没有想到的。君子坦荡荡。身后多少是非他原是不管的。问题有真伪之辨,他在采访、文章和会上几次讲到过 实际的真实,程季华想这也是为丽尼。他所做的,为自己,更是为历史存照,也是为包括丽尼、李少白、邢祖文在内的守护尊严的人们发声。

被推向风口浪尖时,想来他有一种腹背受敌的感觉。尽管遭遇的几乎就是心灵的战场,但不卑不亢,不理会无意义的纠缠,他对生活从本质上是热爱的,他以平和与不失为真的坦诚直面与回述一切。

程季华是真实的人,不是做作的超人。他写史者的君子之风、他所表现的悠远沉透之生气真是可敬可佩。程季华的一生成就体现在许多方面,他参加创办 了《世界电影》《电影艺术》的前身,他也是金鸡奖的最早创办者之一,而他如何去守住影史传奇的疆域更无须赘述。他为史学而奋斗的独特风格和淋漓的生气,尤 引我深心里的感动。

时间的形状

2006年出版的费正清、费维恺编著的《剑桥中华民国史》一书,称《中国电影发展史》 “至今仍是研究中国电影的内容包罗最广的著作” 。为了纪念《中国电影发展史》出版50周年,推动中国电影史学研究的发展, 2012年9月22日,中国艺术研究院影视所和上海大学影视艺术技术学院、 《当代电影》杂志社联合举办“重写电影史:向前辈致敬——纪念《中国电影发展史》出版五十周年”学术研讨会。此次会议有幸邀请到了这本书在世的两位作者程 季华和李少白。他们都是坐着轮椅来参会的。在这样的场合,他们都讲了话。我知道,尤其是程季华先生,他不能放弃说话的欲望。他曾是中国影协理事,担任过影 协书记处常务书记和电影史研究部主任、研究员, 1983年9月开始他曾三次赴美国的大学担任客座教授,讲授中国电影,开设“中国电影历史与美学”等课程。我在一旁看着两位史学前辈静静地坐在那里,听着 他们先后发言,非常感动。心里也禁不住隐隐有悲壮感和创痛感。当时与会的学者,知道这应该是他们画上句号的地方。大家都很动情,纷纷和他们合影留念。这之 后,他们俩再也没有出现在公众面前,尤其是电影史的讨论会上。2015年3月和12月,李、程二老先后离世。

20多年前,我读《中国电影发展史》 ,受李少白、程季华老师影响,对历史有了兴趣,成了电影史的研究者。电影的历史连接了过去、现在和未来。重思电影史,专注去写,构建一个思维框架,改变或 突破实难。这几年我一直在撰写《中国电影历史图志》和一本中国电影通史著作。这两本书已即将付梓,我深深体会到,电影史写作不仅仅在于破,更在于立。

时间并不是像桌子、像房子那样有具体的形状。它只是一个无形的连续体。还原历史真相,不能在局部的真实上沉入,重申历史,志在观照现实。这里需要史料,需要宏观,更需要智慧。

生命的最后几年,程季华住在北京协和医院的轩敞的病房里。他的在世日记、他的加密线索、他的深夜低语会是什么?轻步屏息地走出协和偌大的住院 楼,仿佛可以悟出他念兹在兹的东西,这便是对于早期岁月的怀想,对于电影的热爱,拨开喧嚣,直面本质与目的,不息进行历史的思索,寄意他对电影史研究绵延 下去的期待。2015年12月20日一早,我和女儿赶到八宝山梅厅为程季华先生送行。来送行的人不多,做历史研究的注定了身后的寂寞。作别先生,我充满感 慨和感激。

程季华和李少白、邢祖文都走了,但追求智慧、探求历史的道路还会有人在走着。创造源于传承。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室