中国作家网>> 电影 >> 资讯 >> 正文

徐浩峰:守得云开见月明

http://www.chinawriter.com.cn 2015年12月21日10:36 来源:深圳特区报 尹春芳徐浩峰游走在多重身份中,依靠执着和定力——

守得云开见月明

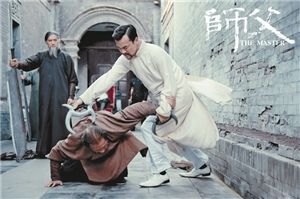

《师父》剧照

《师父》剧照一战成名是江湖里扬名最迅捷的方式,少数人有此运气,而多数人只能等待天时地利人和,厚积薄发。徐浩峰显然属于后者。学过武、当过演员、写过影评与小说、当过武术指导,又懂得掌镜与传道授业解惑,徐浩峰游走在多重身份,靠执着和“莫听穿林打叶声”的定力终于在中国影坛占得一席之地。2012年从他执导第一部电影《倭寇的踪迹》开始到同年的《箭士柳白猿》再到目前热映的高口碑电影《师父》,这三部自编自导电影已奠定“硬派”武侠风格。在2013年的《一代宗师》,他斩获当年金像奖最佳编剧。面对“他是一个门派的全部未来”的赞誉,徐浩峰说不敢当。这位“讷于言敏于行”、文章呈现古龙遗风的导演守得云开见月明。日前记者独家专访了徐浩峰,他说话精练,用字精到,文如其人。

守其初心,始终不变

徐浩峰在小说《刀背藏身》的自序中写道:北方理念,刀法是防御技,刀背运用重于刀刃,因此人在刀背后。

很多人是从《一代宗师》开始知道徐浩峰。实际上,在此之前,徐浩峰已经自编自导两部长片电影。他的第一部长片《倭寇的踪迹》讲述明朝两个戚家军余部为了将戚继光在实战中创立的刀法流传下来,挑战四大门、开宗立派的故事。正是这部电影让不少人产生新奇与困惑。在你以往的观影经验里,张彻、胡金铨、楚原、张鑫炎、徐克,哪怕是内地的何平都不曾拍过类似的电影。徐浩峰自创了一种风格,然而电影的结局显得悲情,在鲜花与板砖之中,以零落的票房画上了句号。

俗话说“条条大路通罗马”。话虽如此,但世界总有一些痴人不循规蹈矩走捷径。徐浩峰的第二部电影《箭士柳白猿》仍然我行我素,不做任何妥协。它是武术的教科书级别的作品,而且获得当年金马最佳剧本改编和最佳动作设计提名。不出预料,重复的还是老路:影院一日游。

守其初心,始终不变。到了2013年《一代宗师》公映,轰动整个华语电影圈。那些字字珠玑,句句曼妙的金句让担任编剧的徐浩峰拔得头筹,最终赢得了当年金像奖最佳编剧。令人想起了宫二先生对叶问说得那句话:“世间所有的相遇都是久别重逢。”

徐浩峰从“隐身人”变成了当下炙手可热的导演。锋利的刀是不好藏的,因为藏不住,才华亦然。

在徐浩峰的理念里,分寸感是一种顶重要的东西,关键是不能说破。譬如,在《师父》最后的长镜头里,廖凡饰演的陈识在巷道里逐个与天津的高手对决,这是有一种有分寸感的打法。一哄而上的群殴是流氓打架,而不是武人过招。由此想到《刺客聂隐娘》。在郊外,聂隐娘刺穿了空空儿的黄金面具,而不置其死地,是因为胜负已分,无需再战。

值得回味的是,在未决战前,陈识是耍个诈才从武馆逃出来。邹馆长感叹“南方人不可信”。这并非传统意义的“大侠”所为。徐浩峰说,观众得自己看,导演不能解释,理解就理解,不理解就不理解。

再譬如,电影的面包与螃蟹有寓意还是只是闲笔?师父与师娘的爱情淡泊深情却又显得无比脆弱,这些关于电影本身的讨论,徐浩峰像只老狐狸通通不回答,“要说的都在电影里了,说清楚就无趣了。”

徐浩峰最厉害的地方是拿捏显与隐。他在自己的影评集《刀与星辰》里就说过,所有的艺术都谈“虚实”,而中国小说论“显隐”。故事中有故事,是中国叙事艺术的嗜好。显然,他继承了这一嗜好。

多数影迷通过《师父》看到的是一个阴谋故事。岳不群似的师父毁了一个天才的徒弟,成全了自己的私心。然而徐浩峰却说,“大众文学的特征是阴谋论解释世界和围观暴力的快感,我是用这两个技巧作掩护,跟大众说别的事。”

至于“别的事”是什么?徐浩峰自然不会轻易说出来。从呈现与隐没这一对矛盾来解释的话,徐浩峰所谈的“分寸感”才有了落点。

自信与自嘲

徐浩峰的小说与电影自成一派,江湖人称“硬派武侠”。无论小说还是电影,他似乎都在不厌其烦地展示一个逝去的、无法重来的武林世界。大众常识里那些飞檐走壁,或姿态轻盈或动作犀利的武功变得更有物理与力学逻辑的支撑。

徐浩峰用简洁凝练文字所筑造的那个守规矩讲人伦的世界连市井平民百姓都有一种高贵的气质。就像《师父》里即使社会底层的脚行师父也有闪光的品质。而这背后恰是徐浩峰的一种自信。

这自信在他的小说与电影里俯拾皆是。譬如,用字以求最精准的达意。短句,断句,惜字如金,吝啬如此。然而读之,简约中暗含一种力量,如西门吹雪的一剑封喉;又似宋画般甘醇,或如一坛陈年的酒酿,醉生梦死,余味无穷,花香无影,意蕴万千;而他的电影也具有强烈的风格化,抛却传统武侠电影浪漫化,超现实的美学技法,直接面对基本的武学要领,在写实之外还深得古典主义戏剧的精髓,前无古人,后无来者。

徐浩峰学武,学画,写作,自编自导,是个大才。有人说没有人比徐浩峰更能高度还原他的作品。所言甚是,徐浩峰可以不费吹灰之力就把他的小说转化成影像。他说,电影导演是我的本业。

这话也说得自信。毕竟不是人人都能把他的小说拍成功了。今年陈凯歌的《道士下山》就折戟沉沙了。

徐浩峰是武林世家出身,却更像个医生,拿一把犀利的刀,以讥诮的态度,对武林世界进行了一场由内及外的解剖。而从更广义的层面来说,武林也恰是中国文化的一个缩影。徐浩峰曾借宫二的口吻说道:“武学千年,烟消云散的事儿,我们还见得少吗?凭什么宫家的东西不能绝?”

传统的,就算是好东西,没落了,从情感上看是个悲剧,从理性上看是个必然。有时候需要冷漠,才能把世间看得透彻。在《师父》里,陈识北上博名以失败告终,看似凉薄的结局也是必然。

关照到当下,中国武侠电影发展到现在似乎已经进入了一种式微的局面。如今,中国电影每年三四百部电影的产量,但武侠电影的数量反而少了,大众似乎对这种中国特有的类型片已经心生厌倦。徐浩峰认为,形式感不更新,没有社会信息,不能提供日常生活的参照,所以审美疲劳。他欣赏胡金铨,“因为胡金铨的武侠人物都是古代的,但拍的是三四十年代的北京人的言谈行为,我看着,有回忆,是我姥爷那一代人。”

熟悉徐浩峰的人可能会产生一种错觉,他是一个喜欢生活在过去的局外人,看着中国传统技艺与文化没落,他只能书写与表达。这显然也是很多优秀导演的一种情结。就像王家卫永远放不下对上海的痴恋,侯孝贤则对恋恋风尘念念不忘,而贾樟柯则是一个永远走不出山西小镇的青年。徐浩峰所描述的有礼有节、有分寸感的武林世界更像是隔着一层玻璃,看不清却心向往之。

有趣的是,在接受记者采访时,徐浩峰的言语中透露着一种自嘲。譬如,他说也会考虑拍别人的小说。“黑泽明过世前留下十一个电影梗概一个完整剧本,以后我有幸,争取拍一个。还有我喜欢古龙的《大地飞鹰》和《白玉老虎》,以后有钱了,也可以拍。”末了,他加了一句,“当然,也会挨骂”。

问到他下一部作品时,他答得老实:没钱。喜欢自嘲的人往往有强大的内心或者一种执念。也许很快就能听到他的新电影开拍的消息。

不少人影评人对《师父》里强大价值观输出有不同意见,徐浩峰听了显得磊落,“还是各有分别,但统一在武打片氛围里,日本大河剧有大河剧的强调,西部片有西部片的强调。一个劳工阶层的人,在歌舞片、爱情片、悬疑片、历险片、西部片中的说话都是小有差别的,世界上没有一个标准的说话方式。”

无论“挨骂”抑或“点赞”,在他眼中似乎也成了一种奇观。而奇观恰恰不是他所想探讨的。武侠电影的视觉奇观是《火烧红莲寺》开始的,武侠小说的奇观是从还珠楼主开始的,在《师父》里,徐浩峰对它们做了致敬。他说,他的本意是回到武侠文化的起点,“原地起步”。

徐浩峰说自己看文学史、武术史、电影史,作家、武者、导演都很不幸,多青年暴亡或晚年凄惨,“因为这三样工作要跟大众的恶念打交道,会被恶念侵染伤害,难有好报。老师是做功德,有好报,我靠当老师来保证自己的晚年,当老师最重要。”

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室