中国作家网>> 电影 >> 酷评 >> 正文

《滚蛋吧!肿瘤君》:微笑与阴霾都是意义

http://www.chinawriter.com.cn 2015年08月20日10:13 来源:北京日报 阿甘

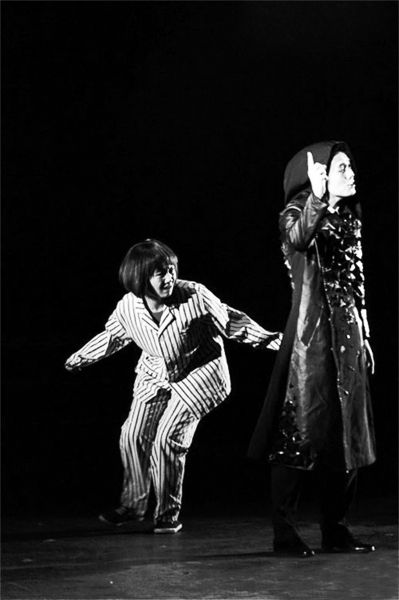

舞台剧《滚蛋吧!肿瘤君》剧照

舞台剧《滚蛋吧!肿瘤君》剧照在熊顿离开这个世界将近三年的时候,她根据亲身经历绘制的漫画《滚蛋吧!肿瘤君》先后被搬上了话剧舞台和电影银幕。用戏剧和影像两种不同的艺术形式,向更多受众传递熊顿漫画中“我愿用微笑为你赶走这个世界的阴霾”的乐观精神,或许是创作者们为纪念那个阳光而温暖的女孩儿,所能采取的最佳方式。

而两版《滚蛋吧!肿瘤君》(以下简称《肿瘤君》),也都比较好地完成了“用微笑驱散阴霾”的基本立意。无论话剧还是电影,都最先抓住了充溢于熊顿漫画中的豁达与欢脱。两版《肿瘤君》均以喜剧风格作为整个作品的基调,将胸无城府、不拘小节且神经有些大条等“呆萌”的特质融进对主人公熊顿的形象塑造中。在一连串花痴、乌龙以及玩闹贡献的密集笑料的比照下,死亡触发的磨难里以亲情友情感人的泪点,反而成了偶尔点缀其中的穿插。同时,话剧和电影不约而同在剧情中给爱情、梦想、病友情等元素增重,为漫画扩充了更丰富的内容。熊顿对帅气的主治医生的恋慕、对作为精神支柱的漫画的坚持,还有几个性格各异的老少病友面对病魔时不同的心态和境遇,交织出作品内部百味陈杂的多条情感线,慢慢将观众们绕进了其所要表达的人间种种酸甜苦辣。尤为可贵的是,在对原漫画的改编中,话剧和电影版的《肿瘤君》,凭借两种艺术形式各自的优势,都形成了自身独有的特色。话剧《肿瘤君》利用剧场空间的强假想性,赋予了“肿瘤君”一个具化的形象。主人公熊顿在剧中多次与身着一袭黑袍的肿瘤君直面对抗,从而聪明地使通常情况下较难呈现的人物心理活动得以外化。而电影则依靠后期剪辑和特技制作,随时在现实场景和想象场景之间无缝切换,并将清宫穿越、僵尸大战、唯美韩剧等典型影视类型加以组合拼接,令影片与漫画一样,满满都是开脑洞的二次元感。这些,都是两版《肿瘤君》赢得观众的重要原因。

然而抛却以上因素,《肿瘤君》改编中对主题层面的把握,还是值得进一步讨论。眼下成形的两版《肿瘤君》,出发点和落脚点都归结到了日常性的话题,如对爱情的渴望、对亲情的依恋、对友情的珍视以及对理想的追求等等。这样的处理方式,因为操作起来相对简单,又比较讨巧地容易贴合观众情感,引发共鸣点,所以如此面向市场倒也无可厚非。但从艺术创作本身出发,普适于日常生活的切入角度和情感归宿是缺乏独特性且形而下的,它限制了作品在内涵上所能达到的深度。《肿瘤君》这样一个故事,年轻的生命遭遇重大的顽疾,自然而然能够指向存在、死亡与意义等更深入的维度,其题材横可向社会节奏、生活方式的反思去扩展,纵可向内心审视、自我价值的思索来延伸,总之发挥空间非常大。可是电影和话剧却仅仅把表面的故事讲了出来,并没有向更深的层次挖掘。电影中,主人公面对肿瘤心态不断转变的过程缺少关键性的动作和事件;而话剧在这一方面的着力也不足够。更可惜的是,话剧有一个好创意,已经设计出了一个肿瘤君,这个角色与主人公之间的矛盾本应成为全剧的重点——或者至少是重点之一,但是两者在剧中的三次正面交锋,却都没有充分展开。关键的重场戏被一带而过,并未层层递进上升为更高的中心思想,不免令人遗憾,这是对良好创意的严重浪费。

当然,创作者或许有其不一样的立场。譬如电影版的《肿瘤君》就曾在宣传中表示,不希望电影过于悲伤和严肃,而希望把熊顿的乐观带给观众,从而也被市场认可。不过,深意与市场实际上并不相左,就像“用微笑驱散阴霾”中的微笑与阴霾其实是互为意义的。正是有了阴霾的存在,才显示出微笑的光明和勇敢;假如缺失了阴霾,微笑让人动容的力量又何在?如今,一个《肿瘤君》可能凭借令人感动的“微笑”暂时收获了市场的欢迎,可同类题材要保持生命力,在欢乐风格基础上对意义的探索绝对不能停步。否则,一味地回避阴霾只能使微笑也浮于外表,最终变成皮笑肉不笑。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室