中国作家网>> 民族文艺 >> 人物访谈 >> 正文

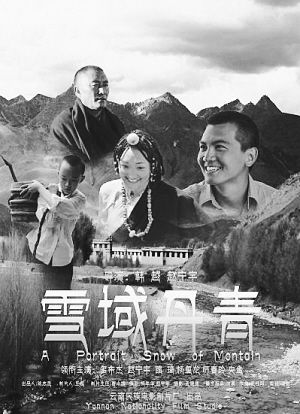

《雪域丹青》:既接地气又时尚的藏汉民族团结之歌

http://www.chinawriter.com.cn 2015年06月19日11:22 来源:中国民族报 寸丽香

上世纪80年代,一对支边汉族干部夫妇在西藏昌都八宿县双双遇难,留下一个六七岁的孤儿曾丹青。一位饱经沧桑,生活在寺里的喇嘛强巴为感恩,来到山下的工作站,含辛茹苦地抚养这个汉族孩子,培养教育他,教他学习文化知识,引导他长大成人。曾丹青从小就对唐卡有浓厚兴趣,他在强巴的指导下学习绘制唐卡。若干年后,曾丹青不负众望,将西藏唐卡与国画、油画融合,逐渐形成了自己的画风,并成长为世界级优秀画家。但他最终放弃一切优厚待遇,毅然回到强巴喇嘛身边,谱写了一曲藏汉团结、血肉相联的乐章。

看点:

《雪域丹青》近日在伊朗首都德黑兰举办的第33届曙光旬国际电影节中,荣获国际大奖“特殊银幕奖”。此片还曾入围2014年度第21届中国大学生电影节、加拿大多伦多国际电影节、第18届“北京放映”活动、第38届蒙特利尔电影节、 丝绸之路国际华语电影节等,深受国内外观众的一致好评,堪称一部西藏影视精品力作。

对 话

编剧杨年华:将宗教元素融入电影人物的生活细节

问:请您谈一下《雪域丹青》这部影片的创作初衷。

答:从整体上来讲,创作这部电影的想法是我响应党的号召,参加文联组织的第一批下乡驻村采风活动时产生的。当时,我来到西藏昌都地区八宿县泥巴村驻村,跟时任县委书记四郎谈了我想以当地为背景创作一部电影的想法。书记很支持,我就在做好驻村工作的各项事宜时,积极协调,促成了八宿县与云南民族电影制片厂合作拍摄电影《雪域丹青》之事。

问:您认为《雪域丹青》能取得这么好的社会反响的原因是什么?

答:《雪域丹青》谱写了一曲汉、藏民族血肉相联、生死交融的新乐章。影片在揭示人性返璞归真的同时,也展现了人与自然和谐生存的重大意义,并展示了茶马古道上八宿县独特迷人的自然环境、人文景观、风土人情,悠久灿烂的藏文化,以及昌都在改革开放后发生的翻天覆地的变化。

影片获得成功的主要原因,一是创新,电影塑造的是一位喇嘛抚养汉族孤儿成为画家的故事。以国际电影界较为敏感的宗教题材为元素,巧妙地把它融入人物日常生活的每一细节中。二是该片主要由西藏本土投资、本土编剧创作,故事情节既接地气,又跟得上时代步伐。三是影片作为当地创先争优、强基惠民活动的产物,将八宿县委、县政府开展的驻村工作与西藏自身丰厚文化底蕴紧密结合起来进行创作,把我国的惠民政策宣传到了国际上。

问:这部电影在剧本创作过程中,遇到了哪些困难?

答:剧本创作上,我遇到的困难不少,但主要是要去思考如何把握好民族政策这个度,怎样体现藏汉民族的团结与友谊,以及干部群众的鱼水情。因为剧本描写的是一位喇嘛养育一对汉族夫妇的孤儿,这个养育过程怎样去表现都需要去认真思考。我多次深入实地考察调研,才创作完成了自己比较满意的剧本。

问:影片在拍摄过程中最大的难题是什么?

答:拍摄《雪域丹青》遇到了不少困难,比如,一开始,要到各艺术团体挑选演员就是一个非常麻烦的事。先初选,接着一个个录音、试镜,从几十个、上百个候选人中挑选,还有选景也花了不少时间。

拍摄当中遇到的困难就更多了。但最大的难题是演员的档期问题。当时昌都地区艺术团正好在拉萨有演出任务,而影片导演韩越选中了这个团的四郎卓嘎。我们多次与艺术团团长协商,他都没有同意,因为有演出任务,他也不能做主。后来,我们虽然找到了昌都宣传部和西藏自治区党委宣传部的相关负责人也没有协调下来。当时,我们都劝韩越导演,要不换一个演员。导演却说:“影片要想保证达到一定的艺术水准,必须要四郎卓嘎来演。”最后,刚好碰上艺术团演出期间有点间歇,才见缝插针地把四郎卓嘎借出来,电影才得以顺利完成拍摄。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室