中国作家网>> 民族文艺 >> 人物访谈 >> 正文

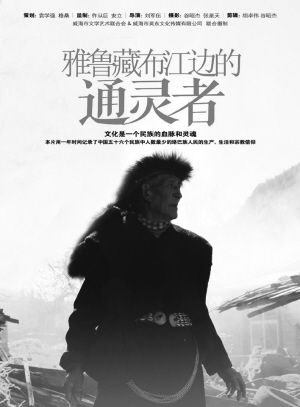

《雅鲁藏布江边的通灵者》:文化的翻译有多难?

http://www.chinawriter.com.cn 2015年06月08日11:09 来源:中国民族报 胡谱忠

故事梗概:珞巴族是我国人口较少民族,已普查到的不足四千人,他们从以狩猎为生的原始社会直接过渡到现代社会,已有半个多世纪了。影片作者用了一年的时间,在中印边境的西藏米林县琼林村,拍摄了珞巴族最后一个看鸡肝卦的米剂(占卜师)达国和一个纽布(巫师)儿子达药的生产生活,以及当地的民俗文化、宗教信仰。影片的原生态记录,反映了当代社会少数民族传统文化所经历的普遍性变迁。这是我国首部记录生活在中印边境的珞巴族生存状态和文化遗存的纪录片。

看点:

该片是2015年北京国际电影节民族电影展之“中国民族题材纪录片回顾展”参展作品。导演刘军伍是山东威海人,2013年他来到位于中印边界的珞巴族聚居区,拍摄了这部关于珞巴族生产生活和宗教信仰的纪录片,而他本人也经历了一段难忘的时光。

作者最初拍摄的动机是记录原始文化在当代社会的遗存。刘军伍虽然是位有经验的纪录片作者,但作为首位闯入这片地区的纪录片人,他经历了实实在在的“文化震惊”。尤其是当他面对一个人数很少、又完全陌生民族的宗教仪式时,由于没有合适的翻译,相互沟通中遭遇了前所未有的障碍,这一段经历也成为作者长久萦绕心头的无解的困惑。

这部纪录片不仅留下了人类学意义上文化遗存的光影,也显现了横亘在作者与被拍摄对象之间难以言说又无可奈何的无形隔膜。可以说,这部纪录片在叙事结构方面的缺憾,源于人类学家在异文化面前“写文化”时普遍遭遇的“结构性缺憾”。

导演刘军伍:文化是一个民族的灵魂

问:据说您当初进入这个地区时只是一名游客,后来拍摄了200多小时的素材,却只剪辑出50多分钟的成片。您能谈谈拍摄这部纪录片的缘起和过程吗?

答:我一直拍人文类纪录片,文化传承是我关注的重要问题。面对当下社会的道德缺失,作为一个艺术家,我一直希望能拍到一块净土。我曾到西藏,游遍拉萨、日喀则、纳木措等地,我看到的生活都不是我想象的样子。最后,我去了林芝,到了南伊沟,听说有一个少数民族叫珞巴族,这个民族信奉万物有灵,新中国成立后从原始社会直接过渡到社会主义社会。我想,那里肯定有许多人类早期文化的遗存。早期的东西,就是我们最原本的东西,我想马上拍摄一部纪录片。村里有几位重要的老人,经验告诉我,老人不能等。

这时,当地已经开发旅游,有位乡民开了叫“珞巴山庄”的农家乐。我想,拍摄期间的生活不会有多大问题,那位农家乐的小老板也表示愿意帮助我。但后来我发现,他们其实并不理解合作的含义。我在山庄里住了两个多月,最困难的事除了交通,就是翻译。在村里招的翻译小伙儿靠不住,后来不得不取消合作。在拍摄过程中,我发现在当地找的翻译已经无法听懂珞巴族老人的话,虽是同族,又是同乡,但是20多岁的年轻人和80多岁的老人有时已经不能沟通了。他们进行日常对话没问题,但涉及和做法事相关的事就不能准确翻译。这说明文化演变之快已经到了同族隔代都需要翻译的地步。这也成为我在这里拍摄时最头疼的问题。

这种情况让我知道一些已拍摄的素材内容明明很重要,却没法使用。大连理工大学的珞巴族学生帮我翻译了20多天,涉及做法事的时候,就懵懂得像个外人。后来,我想找曾经在外工作过的退休老人帮我,但找到这样的翻译不容易。有时,我不得不同时请两个翻译,先让懂得做法事的老人把过程讲解给二三十岁的年轻人听,再让年轻人翻译成汉语。因为前期和后期的翻译跟不上,导致我对目前这个剪辑成品非常不满意。

经历过这次拍摄之后,我再不会以个人名义去拍这种纪录片了。不过,我想无论如何,自己为珞巴族做出了“巨大”的贡献,从此以后,再不会有“米剂”。我把他们的生活常态,包括做法事的过程都记录下来了。我积累的素材信息量很大,很有价值。200多小时的素材,殚精竭虑才剪辑出这一版。现在,几乎所有的素材都翻译了,但涉及宗教的内容,只有那些有文化的人才听得懂。我希望以后请一个珞巴族老人跟我一起剪片。最理想的状态,是珞巴族人自己来拍,或者国家组织来拍。但现在等不及了,村里我认识的老人健在的越来越少。

问:所以您对作品中的鸡肝卜卦也不甚明白?

答:不太明白,只知道鸡肝卜卦可用于所有占卜事项。卜卦不仅可用鸡肝,也可用猪肝、米、鸡蛋等,通过卦肝来测吉凶。外人看来很奇怪,很神秘。通过一定的占卜仪式后,小鸡的肝被小竹签插上,占卜师通过观察形状、颜色等进行占卜,通常一个鸡肝只占一个卦。占卜有时要有几次,中间有间隔,一般先问神灵。占卜过程似乎可以讨价还价。

问:现在的珞巴族年轻人怎么看自己的传统?

答:现在的人,生病了就去医院。珞巴族的丧葬传统是必须把值钱的宝贝带走,这导致现在掘墓的人越来越多。有当地年轻女孩说,米剂(占卜师)都死了,以后我们的丧葬怎么办?丢失了文化,也就丢失了灵魂。现在的孩子不愿意放牧,喜欢外面的世界。每家每户有水资源地补偿、退耕还林补偿、边境补偿,人口较少民族补偿等,一户能领到三万元左右,加上每年的虫草收入和旅游收入,还有建房补贴等,物质生活可以说相当宽裕。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室