中国作家网>> 科幻 >> 新闻 >> 正文

阅读科幻作品的意义和价值在哪?

http://www.chinawriter.com.cn 2015年06月05日08:41 来源:北美留学生日报

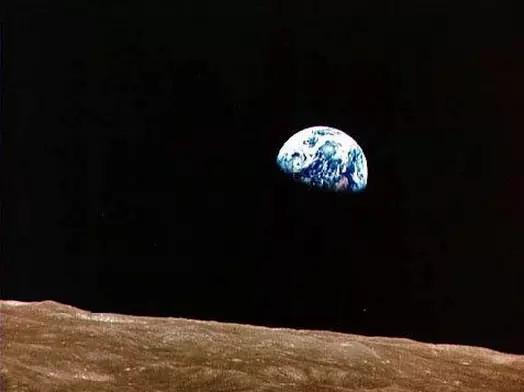

请先看以下两张照片:

1968年圣诞节那天阿波罗8号在环月球轨道上拍摄的地球的景象,它让人类第一次感受到地球是广阔无垠的宇宙中如此美丽而又珍贵的孤岛

1990年2月14日,旅行者1号刚完成其首要任务之际,美国国家航太总署发出指令指示太空船向后看以拍摄它所探访过的行星,其中一张照片刚好把地球摄于镜内。什么看不见?因为在这个距离,地球只是一个渺小的“暗淡蓝点”,只占整张照片的0.12像素。

这张照片的拍摄创意发起者,天文学家萨根博士曾经有一段解读:

我们成功地(从外太空)拍到这张照片,细心再看,你会看见一个小点。就是这里,就是我们的家,就是我们。在这点上有所有你爱的人、你认识的人、你听过的人、曾经存在过的人在活着他们各自的生命。

集合了一切的欢喜与苦难、上千种被确信的宗教、意识形态以及经济学说,所有猎人和抢劫者、英雄和懦夫、各种文化的创造者与毁灭者、皇帝与侍臣、 相恋中的年轻爱侣、有前途的儿童、父母、发明家和探险家、教授道德的老师、贪污的政客、大明星、至高无上的领袖、人类历史上的圣人与罪人,通通都住在这里 ——―一粒悬浮在阳光下的微尘。

人是一种健忘的动物,当人们乐观时,他们很容易陷入“世界本来就是这个样子,人类一直如此生存”的情绪中。

而当人们悲观时,他们也自然而然的认为“饥饿战争、能源危机、环境危机……,人类面临如此多的困境,为什么还要花费那么钱研究太空的问题”的困惑。

事实上,我们无法解决我们面临的问题,因为我们本身,包括我们生存的地球本身就是个问题。

科幻小说的黄金年代,是人类第一次进入太空的时代,也是人类第一次意识到地球目前所面临的种种严峻形势(如环境污染、饥饿、贫穷、过度城市化、粮食问题、水资源问题、人口问题)的时代等,不能不说这三者毫无关系,太空带来了对于人类自身家园的全新视角。

无论乐观还是悲观,我们终于有史以来第一次有了一个全新的审视自身的视角。

回到科幻小说的意义这个话题,有人说,科幻小说的意义应植根于文学的想象力传统(软科幻),那么它与奇幻的区别何在?有人说,科幻小说的意义在于探索科学未来的可能性(硬科幻),那么它难道只是有情节的科普吗?

我觉得两者都不对,科幻小说是从一个基于科学的核心设定出发(比如《基地系列》的心理史学,《机器人系列》的机器人三定律,《三体》的黑暗森林理论),然后试着去构筑一个完整的世界,看看将会发现什么。

好了,我们现在有一个设定,那又能怎么样呢?

奇幻小说也有设定,玄幻也有设定。关键在于科幻的设定能为我们带来什么?大刘曾经举过一个科幻的设定,这在多部小说中都出现过:

一艘巨大的宇宙飞船,在漆黑寂静的太空中飞向一个遥远的目标,它要用两千年时间加速,保持巡航速度三千年,再用两千年减速。飞船上一代又一代的 人出生又死去,地球已经成了上古时代虚无飘渺的梦幻,飞船上考古学家们从飞船沧海桑田的历史遗迹中已找不到可以证实它存在证据;

那遥远的目的地也成了一个流传了几千年的神话,成了一个宗教的幻影。一代又一代,人们搞不清自己从哪里来;一代又一代,人们不知道自己到哪里 去。大部分人认为,飞船就是一个过去和将来都永远存在的永恒世界,只有不多的智者坚信目的地的存在,日日夜夜地遥望着飞船前方那无限深远的宇宙深渊……

科幻历来有两大经典主题,一为星际旅行,一为生命智能,前者以宇宙为舞台,拓展人类生存空间的广度,后者以人为核心,探索生命自身生存的意义。

如果说以宇宙为舞台的科幻让你拥有一种走出去的冲动,那么以“生命与意识”为核心科幻就让人五味杂陈了。可这同样是一种走出去,正视自己的弱小和无敌,认清自己的局限和伪装,这同样是对极限的挑战。

最后再回到那两张照片,从你见到它的那一刻起,你的人生应该有一个改变,就像河伯看见了沧海,青蛙跳出了枯井。科幻小说的意义在正在于此,没有任何小说可以代替。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室