中国作家网>> 民族文艺 >> 人物访谈 >> 正文

导演禾家:我关注的是现代与传统的关系

http://www.chinawriter.com.cn 2015年04月13日13:12 来源:中国民族报

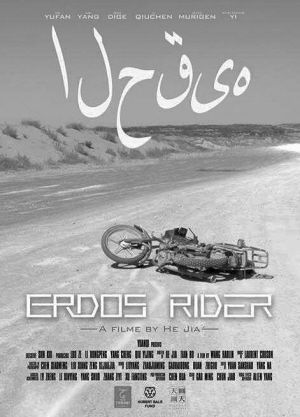

故事梗概:鄂尔多斯青年甘迪与自己的家人生活在地广人稀的草原上,日子过得宁静安详,和谐自足。但他也向往着外面的世界。一日,一位来自北京的名叫秦溯的游客,经朋友介绍来到甘迪家。游客寂寞、萧索的神情引起了甘迪的注意,两人彻夜长谈。接着故事另起一段,讲述女主角、勘探队员斯男,从内蒙古回京之后,先去见了一个男人,两人在宾馆终结了一段恋情。回到家中,斯男向丈夫秦溯提出离婚。丈夫无意中发现了妻子的婚外情,接下来的故事出人意料,结局令人伤感。

看点一:独特的“逐段倒叙”方式

导演禾家是一位“80后”青年导演,他执导的第一部电影《大地》在2008年曾入选荷兰鹿特丹国际电影节,并获得评审团大奖。《鄂尔多斯骑士》是他导演的第一部剧情长片,剧本获得了鹿特丹国际电影节休伯特巴尔斯基金的资助,并最终由曾经扶持过著名文艺电影《美姐》的缘起文化传媒投资完成。影片是很有锐气的艺术电影,结构上采取了“逐段倒叙”的方式,把一个现代家庭解体的故事讲述得令人诧异而发人深省。

看点二:当代草原生活的真实展示

第一段鄂尔多斯的故事,是一段风格浓郁的当代草原生活的叙述,突破了大众媒体司空见惯的关于草原生活“极尽偏远、极尽传统”的刻板描绘,展现了当代草原生活丰富而有活力的一面。同时,将一个大都会的家庭悲剧与草原生活连缀在一起,隐约可见创作者仍旧将少数民族文化当作现代人心灵救赎的潜意识。

问:电影有一大段先声夺人的鄂尔多斯蒙古族的戏,占了很大篇幅,也是最出彩的一段。男主角来到鄂尔多斯是来寻求解脱的。这种观念在当代人心目中不足为奇。但你对少数民族文化却显示出矛盾的心态,一方面草原是可能发生救赎之地,另一方面你用冷峻的眼光去看草原,看到了草原的另一面,比如寺庙里“去魅化”的僧舍,男主人公当时的心态颇符合现代人的普遍心态。这样的安排很现代,具有独特的风格。为何会创作这样一个故事?

禾家:“风格是作者的背影,他自己是看不见的”。这是我的第二部电影。第一部电影《大地》,讲述父亲为替儿子送照片,来到当年儿子到过的苗族村寨,按照照片上的人寻找,发现早已物是人非。

我有一段海外留学经历,当时特别喜欢读外国人怎么看中国、在中国游历的图书,这些书影响了我的视点,而我又是一个中国人。我有一个鄂尔多斯的朋友,去找他时偏巧他不在,我只好独自一人出游,基于这次旅行的感受写了这么个故事。

问:你对少数民族文化有没有一种想象,赋予它一种现代人心灵救赎的功能?

禾家:我没有特别去想象。我从一开始就没有想到这部电影是一部少数民族题材电影,我关注的与其说是少数民族文化,不如说是现代与传统的关系,这种关系在一种所谓的“异域”中更容易发现和提炼。

问:电影中的“鄂尔多斯骑士”有没有把蒙古族文化“精神化”的指向?是否讴歌了少数民族文化的高贵品质?

禾家:“鄂尔多斯骑士”是指一开始骑摩托车驰骋在公路上的蒙古族青年甘迪,并没有欧洲文化里“骑士”一词的精神寄托。不过,观众可能会有这种想法,这正是电影有意思的地方。

问:你对“少数民族”好像没有特别的概念,却一直对少数民族题材电影情有独钟。除了这一部,以前的作品和计划中的下一部都是少数民族题材,为什么?

禾家:我是不自觉的。可能这跟我的出生地有关,我是云南人。另外,我特别爱读的书是西方人写的异域游记,无形中受了很大影响。我书架上尽是这样的书。所以,我老爱把自己放在知识分子的位置上,到一个“异域”,去促使自己开始思考。

问:你电影中的蒙古族青年很有魅力,很时尚,为何如此塑造人物形象?

禾家:现在的内蒙古小伙儿很现代,不是很多人想象的样子,比如饰演甘迪的演员就喜欢接触蒙古国和俄罗斯的音乐,还在乌兰巴托学马头琴,他也曾表示不喜欢被人想象成某种刻板的样子。这在我电影中也有表现。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室