中国作家网>> 民族文艺 >> 人物访谈 >> 正文

《开斋节》:新疆穆斯林文化的勘探和发现

http://www.chinawriter.com.cn 2015年04月08日11:59 来源:中国民族报 胡谱忠

故事梗概:中国地理最西点——阿寅勒柯尔克孜族牧村,50余户人家祖祖辈辈以放牧为生。清真寺,是村里最重要的公共空间和信息发布平台。转场之前的主麻日,是全村男性村民最后一次集中的机会,驻寺伊玛目宣布第二天全村将陆续转往各自的夏牧场。同时,迎来一年一度长达30天的斋月。

一个月后,开斋节如期而至,各家宰牲相迎。在村里唯一的清真寺里,兼任州政协副主席的大阿訇主持着礼拜仪式。为往者的祭祀,为新生的祈福,还有乡长、村支书的政策宣讲……一个开斋节,承载着边远牧区的社会百态。

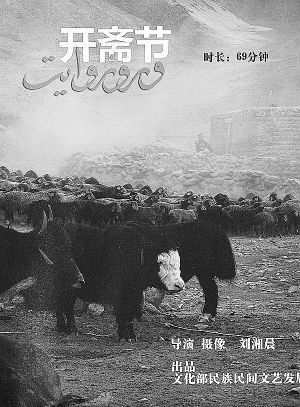

开斋节之后,暴雪弥漫,数千头牦牛踏过亘古未变的荒漠高原。这个中国地理最西点的牧业村,也将迎来漫长的冬季。

看点:节日民族志突显人类学特征

《开斋节》是2015年北京国际电影节民族电影展之专题展“中国民族题材纪录片回顾展”的参展作品。导演刘湘晨是新疆著名的纪录片作者,其最近的创作聚焦在节日民族志系列,这是文化部民族民间文艺发展中心主持的国家社会科学重大课题的子项目之一。

制片方式的变化,带来表述方式的递进和“社会化”。刘湘晨的身份意识逐渐向一个影视人类学家靠近,其作品也具有越来越清晰的影视人类学特征。其最大特点是,完全摒弃了专题片以“抒情旁白+民族风情+专家访谈”的演示方法,而采取了影视人类学的叙事规范和技巧。

他选择了中国地理最西点的柯尔克孜族村落为观察对象,记录了柯尔克孜族村民在开斋节前后一段时间的生产和生活,表现了穆斯林乡村社会特有的社会组织形态和生活意义系统。乡村宗教与世俗生活杂糅在一起的状态,正是高原牧民生活的常态。对社会学与人类学研究者甚至执政者而言,该片不啻为及时而宝贵的发现。

《开斋节》,被刘湘晨视为迄今为止自己最满意和成熟的作品。

对 话

导演刘湘晨:“我对尊重当地话语系统具有清醒的意识”

问:在您的眼里,乡村宗教信仰具有什么样的功能?

刘湘晨:清真寺是穆斯林群体聚会的地方,是信息交汇平台。主麻日是重要的祷告场所,同时,阿訇也会在这个场合对村里的事逐一进行点评。影片中的阿訇讲了两件事,一件事是第二天的转场,另一件事是第二天开始封斋。封斋意味着苦修、检讨、做慈善等,30天后迎来开斋节,这是穆斯林乡村社会的意义系统。

乡村宗教是多功能的。在新疆的穆斯林乡村社会,有一种典型的社会组织形式:国家重大政策除了村长、支部书记传达,还要借助宗教平台进行发布。阿訇对乡村社会组织的稳定起到了非常重要的作用。因为阿訇不仅掌管宗教事务,还站在道德的至高处,对世俗生活进行评判指导。对信众而言,也许借助宗教传达的政策增强了权威性。从人类学的角度来讲,这是穆斯林乡村社会的组织形态和运作方式。

乡村信仰和世俗的诉求是融合无间的。老百姓的诉求也不是简单的对真主的信仰,而是对真理、人类美好生活、人类最重要价值的肯定和向往。如此,那些琐碎的世俗生活才显得特别美好。

人类学纪录片与一般纪录片的重要区别,是要提出有价值的问题,而不是强调纪录片本身的趣味性。

问:你把《开斋节》定义为人类学片,但其实它很讲究艺术性,镜头的机位、角度、景别都变化多样,很多空镜中的自然景物非常动人。社会图景与自然图景的交错表现,是艺术电影的拍法。有没有人认为,你的电影不是纯粹意义上的民族志电影?

刘湘晨:我的电影曾经因为太唯美而失去获奖机会。我这些年反复强调,经典影视人类学最近30年,再远一点,近50年,一直认为摄影机必须像人类学家手中的一支笔。但问题是原来的镜头没有那么多功能,而近来人们才认识到镜头有一整套自有的逻辑和理论体系。

过去,影视人类学慎用中景、近景,甚至拒绝用特写,认为这种镜头的强调是不真实的,但近期人类学已经把这种真实观解构了,影视人类学开始理解影像表达的含义,开始尊重影像的本体。

在我的人类学电影创作中,纯粹的人类学细节呈现并无遗漏,非常完整。节日来源、程序、过程、礼仪交代得清清楚楚。而且,我对尊重当地话语系统,保留现场感具有非常清醒的意识。我的人类学记录完成度很高。

问:为什么在这部表现节日的影片中有大量自然景象的记录?

刘湘晨:我认为,任何一种文化,包括节日,都有两个支点:一个是人文支点,包括习俗、传说、史诗、人际关系、社会组织形态等,另一个支点就是自然。自然的记录,增强了节日的社会合理性和依据,也大大拓展了节日本身的内涵,并延伸出丰富的文化意义。

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室