中国作家网>> 电视 >> 创作谈 >> 正文

葛水平在她的工作室

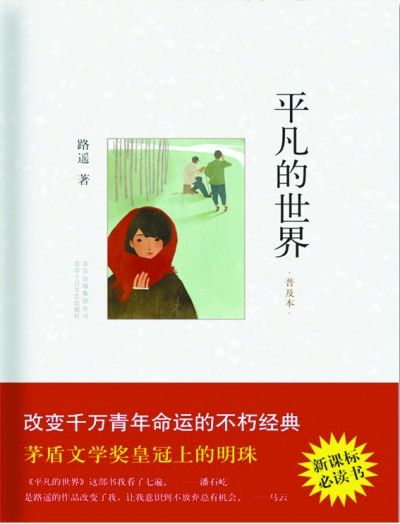

葛水平在她的工作室上世纪八十年代中期,继小说《惊心动魄的一幕》和《人生》之后,路遥和他的长篇小说《平凡的世界》伴随着空中的电波,再次走进城市乡村的千家万户,引起强烈的社会反响。毫无疑问,《平凡的世界》既是一个作家对当代中国的书写,也是对那个时期一代人或几代人的吟唱。有人说,路遥是继柳青、浩然之后又一杰出的乡土作家,而在我看来,路遥不仅是乡土的,更是中国的,他的作品真正的具有了中国气派、民族风格,是我们当代文学中迄今一座令人无法企及的高峰。

一、故乡构筑了路遥生命的大后方

我想说,如果路遥没有那样的童年就不会有今天的路遥。尊重一个人后来的声名,首先要关注一个人的成长,其次是关注一个人的故乡。故乡是一个人成长的见证。别处的青山绿水,因为是别处,没有这个人的足迹。

改编《平凡的世界》,要追溯到二○一一年春天,上海文艺出版社魏心宏老师电话找我,希望我改编《平凡的世界》电视剧。他说:“你是农村出来的作家,具备了改编这部作品的首要条件,而且晋陕就隔着一条黄河,古有秦晋之好。”六月,制片方单兰平女士从上海来长治,我们见面,聊得很投缘。单兰平说:“在电视剧市场激烈争夺的今天,我们必须有一个好看的故事去争取收视率,但同时也必须是一部有品相的大气之作。很有可能在某个局部或者细节或者情节必须在审美上做个取舍的时候,我主张坚持有品相和大气的作品。”我们最后达成了共识。

老实说,因为有了《平凡的世界》,我内心对路遥先生充满了景仰。每当我回想起这部作品的时候,黄土高原上一排排高高低低的土窑,纵横交错的山峁沟梁,曲曲弯弯的羊肠小道就会浮现在脑海。沟道里的每一株野草,峁梁上的每一片野枣丛都是那样熟悉,还有裹着羊毛肚手巾披着羊皮袄的汉子,一手拿簸箕一手拿笤帚的推磨女人……这里也是我祖辈生活的故乡,这些人也就是我的父母叔婶。一条黄河与一曲信天游,超越了地理的命名,为我们构筑了一个共同的故乡。我所有的情怀都仰仗它的浸润,我所有的写作都是在这里呼吸。虽然我深知,改编一部作品,其实比独立创作难度更大。个人创作,就是个人技能与水平的发挥,但改编作品,就需要改编者和原作者的默契配合和心领神会。某种程度上就是与原作者一次跨时空的合作。我们共同的情怀,给了我改编这部作品的最大冲动。

这中间我用大量时间重读《平凡的世界》。我感到路遥的悲凉不是放在文字中的,尽管文字中平凡的世界充满了酸涩和磨难,对于生存,人意味着什么呢?路遥的一生是坎坷的,整个社会一路发展过来是起伏跌宕的,人在社会中像微尘一样,没办法,光阴就这样把一个荒凉贫瘠的社会甩给了一代人。但是,路遥用文字改变人的命运,包括他自己的命运,不再显得奋斗与梦想遥不可及。如他在作品中所说“天下终归是识字人的天下”。作品中有他对普通底层努力活着的人的敬畏和疼爱,这也让我想起了我贫穷的故乡,当一部黄色的吉普车开进乡村的土路时,我们追逐着它屁股后的尘土高声喊着“吉普,吉普”,满头满脸的黄尘,童声叫响了山外的梦想。黄土地上的人事,没有欣欣向荣的景象,但那些走过的日子是热闹的,也是真诚的。而整个世界的荒凉,一地的枯枝败叶让你看不到无血无泪的断裂,他们就那样走过来了。因为经历过那个年代的人还活着。那些人事都太实际,实际得识别不了超出脚步三里以外的地方。贫瘠中的热闹,穷又扎不下根,对那个渐渐远离的世界,是一代人挣扎过的原乡,从那个时代走出来的许多读者会明白路遥对这部作品付出的心血和感情。

二、平凡是路遥敬天知命的精神底色

每一次走进陕西感悟都很深刻,这片土地不一样。秦军作战最疯狂的时候,士兵连铠甲都不要,如狼似虎,潼关铁门的启动声成为其他六国的丧钟。如此大地之子,也只有在这里才能感受到来自土地之上追求高远理想的苦斗精神。

路遥的陕北,既是时空的,又是社会的,点缀在山脚或沟畔的人家,都使人想到自然和人事的沧桑变化。一只乌鸦从老牛的背上起飞,将苍凉的叫声带向黄土塬上,那一声叫让所有走进陕北的人对这片土地充满敬意。陕北,见证了铁马冰河的惨烈,见证了短兵相接的血腥,也见证了人类历史上一种难以想象的苦难。历史中,饥饿感是我们父老乡亲似乎永远也摆不脱的噩梦,饥饿是成为斩断农民生活链条的最大恶魔。如今,解决温饱已经不是我们当今农村和农民的话题。

陕北人有一种青山无处不道场的修行。这并不意味着就是不懂得争取。他们用菲薄的物质供养着自己的精神,使得它不会过于丰满和发达。他们对精神的卓越所表现出来的那种静悄悄的、无师自通的忍耐和理智正是黄土地对他们的恩润和泽养。路遥给这种平凡的精神赋予了宗教般的自由。我记得我看过一句话,大意是对任何意志的供奉都是一种顺从。而路遥将这条拯救之路带领到中国当代文学前所未有的高度。人只有进入到一种无所为的状态才能让过度的自我解脱出来,才能自动克制自己的欲求。痛苦并不可怕,可怕的是不知道怎么满足。或者说,一切带有消极性质的满足,都是一种恶!我们要去除的是痛苦,而不是一味的需要!这也是《平凡的世界》这部作品最美的地方。当物质匮乏的时候,是人都感觉到痛苦,而且是灵性越高的人感觉越是强烈。路遥就是这样的人。

人身不净,心就不能纯粹。路遥作品中的陕北人,他们最终并不是什么战天斗地轰轰烈烈干了多大事业的人物,而是归于常态,因为平凡,才是人生的常态。不管你干过多大的事,平凡就是陕北人敬天知命的精神底色。《平凡的世界》中,孙少安凭着自己的打拼,置下砖厂,按理说兄弟俩一起干挺好。我却理解路遥为啥要让少平出去。他不是单纯的要独立。这也是路遥的梦想,人只有不断地把自己放置到一个比较难的位置上才能不断地克制和净化,甚至神话自己。否则,你就要被自己打败。那个年代的人对什么都有一个十分明确的目的。少平作为家里的老二,次子,在没有分家的情况下,主动地分担家用。其实他自己也是一肚子难活,人生很不尽如人意。就跟他们清瘦的长相一样。为啥长得那么克制,是因为心克制。少平如果不是一个从小在精神上有准备的人,他是不能摆脱人穷志短的群体原理,作为一个个体脱离出来,争取到读者的视线中,有路遥自己知天敬命的精神底色。

三、中国改革和经济发展最初的实践者

《平凡的世界》展开的时间是一九七五年至一九八五年的十年间。路遥经历了这十年。这十年,正是中国社会思想大解放、观念大变革、社会大动荡的十年。《平凡的世界》所再现的环境,可以说是当时中国农村的一个缩影,极具典型性。中国农村当时经历了土地改革之后最大的一次动荡和冲击。路遥把小说人物搁置在这样的环境里,以时代和环境影响人的命运,以人的命运透视人的心灵。小说中有一条线是写官场的,从省级领导、地区领导、县级领导、公社领导一直到村级领导。路遥通过这些笔墨,力图再现中国社会的变革中的最核心部分。

鲁迅在《娜拉走后怎样》一文中曾说:可惜中国太难改变了,即使搬动一张桌子,改装一个火炉,几乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬动,能改装。在《平凡的世界》的世界里,如果说孙少安、王满银等人是中国改革和经济发展最初的实践者,那么田福军就是中国改革和发展最初的决策者,他们有着与农民紧紧相连的血缘之痛,有着对国家落后贫困的情感之伤。虽然经历动乱时代依然心有余悸,但他们义无反顾。他们案头上的每一个决定,都面临着失去个人前程,甚至断送身家性命的雷区,这样的险境是今人很难体察和理解的。像田福军这样一批领导人,在历史发展中的存留时间并不长,但正是他们的承前启后,决定了我们国家今天的命运,值得铭记,值得缅怀。路遥所写的双水村的两个政治人物,书记田福堂、支委孙玉亭刻画还是成功的。尤其是孙玉亭,把他当年勒紧裤带闹革命以及后来政治的淡化后的那种失落感表现得淋漓尽致。田福堂这个人物,初期刻画也是很成功的。但小说后面说他进城当了包工头,之后失落的原因是因为有气管炎,身体不行了。我觉得没有抓住人物命运的要害,田福堂内心最终的失落,不是他身体的原因,而是他观念的问题。试想,一个受党教育多年的领导干部,在经济转型期当了包工头,他平时的“思想觉悟”,没办法适应转型后包工头走后门、送回扣的那一套模式,最终他的内心冲突,是他多年思想观念与社会变革之间的冲突,而不能简单地处理成身体的原因。

改革开放初期,最先搞活流通、把商品带回农村的是孙少平的姐夫王满银,还有金家的大儿子金富。这组人物是具有代表性的。但小说把金富处理成一个“三只手”,把王满银处理成一个“二流子”,削弱了那个时代所应表现的内涵。比如,王满银在计划经济时期就知道顺手贩卖“老鼠药”赚钱(并且还兑了一半假鼠药)。社会经济一旦搞活了,一定会给这种人一种施展身手的机会,因为他本身就是一个有“经济头脑”的人。至于他最终落在一个什么结局上,取决于市场经济趋于规范时他的人品和诚信度。

四、用生命去感知生活再现时代

路遥对故乡满眼的黄土坡梁和纯朴的乡亲乡情有着浓浓的爱恋,也对故乡摆不脱的愚昧和苦不尽的日子有着深深的哀伤,这种情感的多重交织构成了他文学创作中的情愫。路遥把他塑造的人物形象孙少平、高加林等留给了时代,而时代也把它塑造的优秀作家路遥献给了人民。我想说的是,上世纪八十年代,西方各种文学思潮一浪又一浪地冲击着复苏后的中国文坛,但路遥却不为这些眼花缭乱的创作形式所诱惑,而仍然以质朴的语言进行着现实主义的表达。这种态度,缘于他对故土的爱恋,对生命的尊重,对文学的虔诚。他作品中的人物,印着他走过的足迹,流着他体内的热血,装着他心底的情怀,揣着他怀中的梦想。我们可以把路遥和他作品中的孙少平、高加林做一比照:路遥上世纪四十年代末出生在黄土高原上一个贫困农家的土窑里,沟壑纵横的贫瘠山村就是他成长的地方,而孙少平、高加林等人同样生长在这样一个农家,这样一个农村;路遥七岁时被过继给延川县大伯家,而他作品的故事也总离不开这种叔伯情谊;路遥曾在延川县立中学读过书,孙少平和高加林也在县立中学读过书;路遥中学毕业后回乡务农,并做过一年农村小学的教师,而孙少平、高加林也曾在县立中学毕业后回乡务农并在农村小学当过教师;路遥的初恋情人是北京女知青,而孙少平、高加林的恋爱对象也都有城里的姑娘……所以说,路遥是动用自己生命情感的全部体验在写作,他是用渗透在骨髓里的那份真,流淌在血液中的那份爱,在神圣的文学殿堂里举行着庄严的书写仪式。

同时我想说的是,路遥那个时代在中国的“文革”后期和改革开放初期,国家和全民族的渴望都是相对单纯的,也是十分真诚的,与孙少平、高加林等人的个人渴望一样,就是改变命运,摆脱贫困,满足温饱,进而实现更高的精神追求。真诚的时代遇到了真诚的路遥,或者说真诚的路遥恰逢真诚的时代,这种高度一致让时代把“杰出”给了路遥,把“伟大”给了路遥。

五、优秀的人专跟命运对着干

一个时代有一个时代民间气息,老人们说,前头是黑的,任何一个时代,优秀的人都是专跟命运对着干,不干便不会有时来运转的时辰。当我们回过头去审阅那个时代,生命在那种境地里成长,会更加懂得珍重和热爱世间一切,连同所有的巨大沉重和微小的幸福。现在的乡村富裕了,似乎种地已经成为一种副业,可是我总觉得,农民承担着土地的命运,土地却不是他们的保护伞,虽然同样过着天经地义的穷苦日子,可精神上已经无法挣脱物质的桎梏了。当下,当村落走向城镇化的时候,村子被高速公路的高架桥、被有线电视的线路贯通的时候,你会突然觉得浓郁的地气不存在了。我套用俄国作家托尔斯泰的一句话,叫做“城市的文明都是相似的,而山村里却各有各的文明”。我们国家是一个农业大国,农村人口占全国人口的比例是非常大的。就算一些现在的城里人,上追不过三代也都是面朝黄土背朝天的农民。所以说,中国人的脐带连接着的就是厚厚的泥土,他们的DNA就是农民。所有的农民举家离开故土的原因,要么是为生活所迫,要么是被政策所迫。城市文明带给人充分的物质便利和丰富的精神生活,但同时,人们又强烈地渴望从成堆的水泥格子和嘈杂的道路交通网中挣脱出来,回到自己精神的原乡。农民背离土地除了和自己的命运唱反调还能有什么?

《平凡的世界》重在表现的是一个时代,这个时代在历史的坐标系上所呈现的人的命运、农民的命运、农村的命运的多维交织,表现出整个国家命运的何去何从。路遥在三十年前渴望表达给世人的东西,也正是现在我渴望展示给今人的东西。唯有不同的是,路遥在思想上比我提早出发了三十年,这就是路遥的杰出之处。

我常听人讲,农民都不爱讲话。农民不爱说话,是因为苦大。轻易不说话,但要说出来的话就重。《平凡的世界》中孙少平的家教就是这贫瘠的黄土地用苦难的生活教会他的。陕北人传统,不管外边怎么变,他们总能够从这个痛苦中分辨出抽象的是非观。路遥要找到可以变通但是不能颠覆先人的伦理意义,所以,在物质匮乏的年代他的精神并不脆弱,反而有一种卑微的高善和完人的境界。他能够将自己和别人的命运放在同一个比较低的水平线上去考虑。这也是他写《平凡的世界》这部作品最成功的地方。他发现了一个普通人的真理,那就是:只有甘愿和主动承担痛苦的人,才能最终消灭自己的矛盾。

王国维有一首词是这样写的:“月底栖鸦当叶看。推窗跕跕堕枝间。霜高风定独凭栏。觅句心肝终复在,掩书涕泪苦无端。可怜衣带为谁宽。”这首词用在路遥对《平凡的世界》、对陕北这片土地的钟爱缠绵,是不为过的。

六、农民从土地上的自发觉醒

农民在土地上的自发觉醒,有时候很艰难。正如《平凡的世界》中所说,“你们都完全是无产阶级了?你们身上寻不到一点资本主义。”没有知识的一群无产者,一个个在底层挣扎着想活出“人样”来的农民亲人,哪个祖坟里“都没埋进去当官的福气”!没有钱财,底气不足,哪里有话语权?何谈道德觉醒?我在剧本里只写他们的情怀,那种渴望长嘘一口气的梦想,需要付出几倍的努力。遍地烟尘的四季中,路遥的眼睛里看见的是比战争更酷烈的生存,正是他们的生存指引路遥创作了《平凡的世界》。

尊重生活尊重历史,面对所有经见过的山水、物事,人几乎没有资格指手画脚。我在《平凡的世界》剧本写作中,每每想到这些,我就理解了历史中走来的乡民,他们的人生构筑了路遥的平凡的世界,而我借助《平凡的世界》的剧本创作又一次回到我的故乡。当物质的发展已经代替了人的整个精神世界,曾经贫瘠的生活中,人们似为一种愤懑的拷问而拼尽全力,孙少安、孙少平是自卑的,也是有尊严的。我就想告诉世人,即便是和泥土打交道的普通庄稼人,他们也是出众的!

路遥英年早逝,他活着时走的是最不平坦的路,但越是这样的人越有与平常物事、与平凡生命结缘的心。他说“人要对自己狠点”,他不知道前面将要出现的是什么,他的目的又非常明确,此生肯定有许多驿站,但唯一倒下去的地方才可以叫做驿站。路遥有太重的入世愿望,遂不得不和这远非洁净的尘世有深刻的过从,他是一个农民,知识转换了他的身份,但骨子里依然是一个农民。他从土地上的自发觉醒,让我想到了“不刮春风地不开,不刮秋风籽不来”这样一句农家谚语,风吹开了土地的怀抱,农民将有事于田畴了,春种秋收,是简单的一个劳作过程。没有比农民对土地的感情更深的,也没有比路遥对农民的感情更深的,路遥明白他的陕北。历史上重赋、重征,加上战争,谁能理解农民在这个过程中的悲惨呢,当我们更多的作家在无端粉饰太平时,路遥用他的“平凡”写出了不“平凡的世界”,因为苦难反而激发出了他强大的生命体能,他的觉醒是农民对土地劳作的觉醒。

路遥的出身是农民,我的出身是农民,不出三代谁的出身又不是农民呢?这个国家和农民这个词紧紧关联在一起,改革开放相对于几千年的农业社会只是一瞬,谁敢说自己就摆脱了农民的影子,农民有农民的梦想,农民的梦想就是当地主,农民的政治理想就是管辖土地上的人事,这也是路遥的觉醒。当我在阅读路遥的时候,我看到了他用十年结束了一代人的历史,一代不顺溜的人生。我们可以选择一块好风水,但是找不到农民延续下来的幸福,找不到真正的农业,找不到甘心俯身就地的劳作,我们欠农民的太多。当下的人,很少有像路遥、像路遥那个时代的人一样有理想、有信念、有追求了。而理想、信念和追求本身就是生命的意义、生活的意义、人生的意义。人一旦没有了理想和信念,也就没有了追求,也就失去了觉醒的意义。

七、路遥笔下的秦晋之义与秦晋之好

我是一个出生在黄土坡上的土窑里、成长在山沟里的山西女子,路遥作品中每一句关于山西的话题,都会勾起我心中一份暖暖的亲切。我想起了“秦晋之好”,悠久的历史给了陕西和山西极深的渊源,早在春秋时期就给我们留下了这个美好的成语。路遥作品中的人物,也与山西有着千丝万缕的联系。《平凡的世界》里,孙少平的父亲孙玉厚年轻的时候,曾在一家商行吆牲灵,从军渡过黄河,到山西柳林镇驮瓷器。当时,柳林镇一个陶姓窑主家发生了事故,孙玉厚冒死救了陶窑主的性命。老陶感激他的救命之恩,与他结了拜把兄弟。陶兄还说,孙玉厚将来无论遇到任何难事,他都会尽全力相帮。若干年后,当孙玉厚给陶窑主写信,表达了让陶家收留弟弟玉亭到柳林读书的想法。陶窑主爽快应承,叫孙玉厚“什么也不要管,这小兄弟的一切都由他全包了”。他兑现了自己的承诺,这才使孙玉亭毕业后在山西太原钢厂当了工人。孙玉厚每每想到与老陶义结金兰的情义,心里都是暖暖的,老陶就是他生活的一座大山,他在风雨飘摇的苦日子里只要想到老陶心中就有了依靠。等到孙玉亭哭着喊着要媳妇的时候,周围人家的彩礼都要得太高了,孙玉厚万般焦急中又想起了山西柳林的老陶,老陶又热心地为玉亭找下了贺凤英。轮到孙少安的时候,孙家又把一个女方“一个彩礼钱都不要”的贺秀莲迎进家门,这女子模样好看不说,进了孙少安家的那个破墙烂院里,没有一丝的嫌弃,“还满嘴奶奶、妈妈、爸爸叫个不停,把孙玉厚一家人都高兴乱了!”贺秀莲眨眼的工夫就把自己融入了孙家,严丝合缝,水乳交融,这当然与晋陕两地人身处同样的环境,过着同样的日子有关。此后,孙少安一家每逢紧要关口,运砖买骡子,办砖厂筹款,山西的亲家总是倾其所能,慷慨资助。在路遥的心目中,陕西与山西两省人,有着永也割不断的情缘。在路遥的文学世界里,山西人知恩图报,重情重义,有求必应。他在用自己的手中笔,诠释着山里人的“秦晋之好”。另外我还想说一件作品之外的事,《平凡的世界》第一部在广州《花城》杂志发表之后,当时的文学界或者说文学评论界,对《平凡的世界》几乎是一片否定之声,没有人说好,第二部没有任何一个刊物愿意发表,最后还是在山西作协的《黄河》杂志上得以刊出。

山西和陕北两地人,住的是同样的土窑洞,喝的是同样的苦井水,面对的都是黄土坡上的山峁沟梁,行走的都是曲曲弯弯的羊肠小道。从地缘的角度讲,我们晋陕两地人就是血缘上的近亲。

因此,我们当今最需要的就是路遥,最需要的恰恰就是对生命的尊重,对生活的真诚,对文学的虔敬。这,就是我改编《平凡的世界》的最大动力。

葛水平简介:山西省沁水县山神凹人,山西作协副主席,现居山西长治。出版有长篇小说《裸地》,中短篇小说集《守望》、《喊山》、《地气》、《过光景》等,散文集《我走我在》、《河水带走两岸》等,写过剧本《盘龙卧虎高山顶》。曾获第四届鲁迅文学奖。

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室