中国作家网>> 电影 >> 酷评 >> 正文

《黄克功案件》:主旋律电影的新尝试

http://www.chinawriter.com.cn 2015年01月09日10:41 来源:中国艺术报

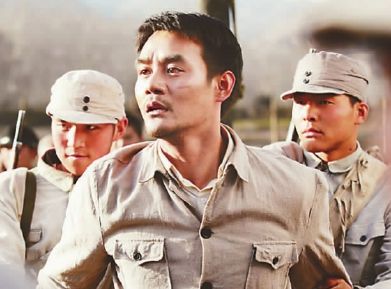

电影《黄克功案件》剧照

电影《黄克功案件》剧照 12月4日,首个国家宪法日当天,由王兴东编剧、王放放导演的主旋律电影《黄克功案件》全国公映,这部表现抗战时期陕甘宁边区最高法院以公开、公平、公正原则判处犯杀人罪的红军将领黄克功死刑的影片,完美地呼应了国家宪法日在全社会普遍开展宪法教育、弘扬宪法精神的主旨。本报组织了这一《黄克功案件》的特别关注版面,以期对主旋律题材电影的题材拓展和艺术尝试有所启发。

——编 者

我是怎样创作和修改剧本的

王兴东

剧本《黄克功案件》反复修改,历时9年。实践证明,只要是打磨成熟的剧本,不管来自哪方压力,不论出现多少阻力,总有出头之日。

我入长春电影制片厂学习编剧时,听来自延安的老同志讲起了当年延安曾有一个红军团长,因为逼婚不成,一时火起,枪杀了女方。怎么处理这起情杀案?杀人者是红军干部,立过战功,正值抗战初期,前方需要战将,很多人提出让他戴罪立功,上阵杀敌,他本人也提出要死在战场。这粒戏剧的种子,从此埋藏在我心里。

发现题材就是发现电影的命脉,发现一枚可以孵化剧本的蛋核。2002年在《纪念延安文艺座谈会讲话》发表60周年之际,我去延安并参观了抗日军政大学,了解了“黄克功案件”的始末。那是抗日战争爆发不久的1937年,抗日军政大学第六大队队长黄克功(26岁) ,追求陕北公学女学生刘茜(16岁) ,遭到拒绝,心怀怨气, 10月5日晚上,黄克功约她在延河边上见面,逼婚不成,遂开枪将其打死。这造成了极坏的社会影响,一时激起延安军民极大愤慨。当时,正值国共合作抗日,红军刚刚改编成国民革命军第八路军,作为世界反法西斯的一支武装力量,正式亮相于国际舞台,如何处置黄克功成为延安地区和国民党统治区关注的热点。

判断一个题材能否生成电影,关键是戏核有无裂变的能量,如同判断鸡蛋能否孵化出小鸡,对着阳光一照便知。有的题材适合做电视剧,不是所有的题材都可以孵化电影的。戏核,必须形成一个焦点事件,对立双方为之展开激烈的观念冲突,参与的人物围绕着这个焦点而向其集中,每个人物要为之做出痛苦的抉择。当这个焦点裂变之后,最重要的结局出现了,戏剧性的结局一定是与开端相悖的,冲突双方有了胜负,主题价值由此而生。

电影因受时间所限,必须强调找到故事的焦点,没焦点,戏就散。常见我们一大批重大革命历史题材的电影,普遍采用事件顺序的流水账式的展示过程,缺少从史料中圈定出核心事件,揪住故事的焦点。“黄克功案件”源自陕甘宁边区高等法院刑字第二号案件,从中提炼的戏核,不是写毛泽东指挥宏大的战争场面,而是如何处理一桩老红军干部杀人案。冲突焦点是以命抵命,就地正法,还是让他戴罪立功战死前线。是赦还是杀?最终经过法庭公审判决,不容赦免,执行黄克功死刑,就地枪决。

为了搜集资料,使这个题材有更多的发现,我去江西省井冈山最高人民检察院展览馆做调查。中国检察史里介绍了此案,并展出了当年黄克功一案的陕甘宁边区高等法院代院长雷经天签字的刑字第二号布告的复制件,还有胡耀邦作为公诉人写的公诉书,我让馆长给复印了一份。在南昌起义的纪念馆里,我看到有雷经天的介绍,对我理解这个审判长增加了感性认识。

剧本初名《延安第一案》 ,是以毛泽东为主角,看他如何处罚自己从井冈山带出来的团长黄克功,经过了万里长征的考验,到了延安为何变成了杀人犯。通常写作最易跌入惯性思维,难脱窠臼。确定毛泽东为主角,自然让人联想到诸葛亮挥泪斩马谡的经典戏剧。所以,原稿剧本以毛泽东为主人公,冲突的对立面是贺子珍,表现毛泽东夫妇围绕“杀与赦”产生的尖锐冲突,甚至有了表现贺子珍反对延安跳舞风而和毛泽东吵架的戏。

有人给我当头一棒,直言批评,写毛泽东的电影已经够多的了,毛主席出场就是理所当然的大主角,又是写领袖的功绩和思想,缺乏构思和寓意,不是艺术的叙事。最好的叙事是写别人,却表现了毛泽东的思想,如同我编剧的《离开雷锋的日子》 ,主角是乔安山,而突出的是雷锋精神。叙事角度体现叙事艺术的难度。足球射门要有很刁的角度才能进球,同样,面对观众对主旋律影片的排斥性,怎样让观众能接受而后入心,叙事角度决定了观众接受的程度,角度就是品质。

修改剧本最重要的是人物,人物中最重要的是决定以谁为主人公,这不仅决定了主题,同时也决定了戏剧的结构。因此,修改剧本第一步,要先把人物拎出来,确定他的需求,梳理他的动作,分析他的态度,捋清他的变化。哪个人物能够完成主题,并且身陷焦点事件之中,始终处于矛盾的风口浪尖,内心斗争越复杂就越有其性格,从事件的突发到戏剧的结束,人物发生截然不同的变化,此人就是剧本的主人公。

我终于下决心,对原剧本开锯了。不以毛泽东为戏剧的主人公,改为以审判长雷经天为主人公,整个剧本以侦察立案、审理判决为主线发展,即推倒旧框而重新结构,锯掉了延安礼堂毛泽东跳舞的场面,直接进入黄克功找刘茜逼婚,酿成血案,开端劈入“罪与罚”的戏剧核心;删掉井冈山的老战友集体向毛泽东为黄克功求情的场面;锯掉了毛泽东和贺子珍夫妻之间矛盾的戏;删掉了原稿中贺子珍最后求毛主席赦免黄克功的正面戏,说明贺子珍的行为没有影响毛泽东的意志:删掉一切没有必要的情节和多余的台词,集中到人物的心灵内战。重点突出在陕北公学操场上的审判大会,创造中国电影一个经典难忘的场面,共产党领导的政权下历史性的第一次阳光审判。

影视作品从未表现过雷经天,别人没有的,恰恰为我们创作主人公留下了空间。我无数次地将雷经天和黄克功进行对比,两个同为参加红军的革命者,却是完全不同的性格命运。由雷经天来审判黄克功,是非功过,罪罚量刑,强烈的戏剧因素在对比中一次次迸射出信仰的价值观。这个故事属于法庭审判的类型片,力求加快叙事节奏,以悬疑、侦破、审讯,构成情与法、罪与罚的矛盾冲突,一切向“赦与杀”的焦点集中,创建贯穿到底的悬念。

雷经天的出场亮相展示的是他审理一桩离婚案,从民事小案透视他的性格,尤其让他表明自己的审判理念:“不是一碗水,我是两碗水,都要端平。 ”雷法官秉公办事的形象跃然而出,尤其他采用当庭宣判,盖上庄严的高等法院红印章,当庭宣判敢于负责的精神,在当今法院都很难做到的。那时法庭没有法槌,不断地敲钟,具有时代特点,为以后公审黄克功会场敲响钟声做了细节的铺垫。

剧作结构的功能就是将人物推向困境和逼向内心矛盾。比如黄克功因逼婚不成而杀害刘茜,那么雷经天的婚姻如何?红军到达陕北延安,长期奔波与行军打仗的紧张日子告一段落,很多红军干部急于找对象成家。雷经天已经33岁了,长征前在广西右江与杨金莲结婚,由于她当时怀孕,没能参加红军北上,两人分开了,杨金莲后来被敌人逮捕,至死不降,反动派杀害了她。雷经天和黄克功同为革命信仰而背井离乡,投奔延安,相恋的女人都被枪杀了,两个女人死的结局不同,凶手不同。雷经天和黄克功的对峙,实质上是信念和理想的交锋,这对于塑造两个红军干部的形象极其富有戏剧张力。

对比和重复是剧作的基本手段。棺材和战马是电影造型中最具表现力的对比。为了写好雷经天的主动作,由主审法官亲自给毛泽东送去黄克功请求特赦的信件,表明雷经天尊重黄克功的权利,甚至被人误解他为黄克功开脱罪责。在毛泽东迟迟不回信,没有得到赦不赦免的决定的时候,敢不敢于独立审判?让矛盾逼向主人公,宣判之后如果毛泽东批准黄克功赦免的请求,让他战场杀敌戴罪立功怎么办?于是,审判长雷经天要求为自己预备好一口棺材和一匹战马。足可见,曾任广西右江苏维埃主席的雷经天的胸怀。

在最后的审判大会上,毛泽东给法庭的信,表明他的态度,当庭答复了黄克功不能赦免,并成为全戏的点睛之处,完成毛泽东在本案中的思想与作为,并向全党、全军发出“一切共产党员,一切红军指战员,一切革命分子,都要以黄克功为前车之鉴” ,从而塑造了毛泽东同志从严治党的形象。

党的十八大召开之后,特别是对犯罪高官的依法审判,不管职务多高、功劳有多大,只要违反党纪国法,老虎苍蝇一起打,党内绝不容许腐败分子有藏身之地,不容许有超越法律的特殊党员。这是春雷震地,向世人告之,腐败没有特区,反腐没有禁区。从严治党、依法治军的反腐决心,如同划破历史的闪电,震撼了国内外。一向是歌舞升平、娱乐至上的影视作品中,迫切需要严惩黄克功之类的故事。电影是社会的镜子,历史是今天的镜子。77年前毛泽东向全党、全军发出要以黄克功案件作为“前车之鉴” ,反照现在正是当口。

(王兴东 国家一级编剧,中国影协副主席,中国电影文学学会会长)

主旋律与艺术规律二“律”和谐之作

——评电影《黄克功案件》

程阳阳

“我用电影一直在问自己,共产党人在信仰什么、除了权和钱,法律应该被信仰,法治国家应该成为目标,雷经天是共产党要信仰的包公。 ”这是电影《黄克功案件》编剧王兴东的感慨。王兴东在这部影片中付出了很大心血,作为一个擅长主旋律题材创作的编剧,王兴东被黄克功案件这一题材深深震撼,用9年时间,查阅历史卷宗、遍访案件故地和有关档案馆博物馆,创作和修改剧本,在努力开掘题材思想力量的同时,逐步完善与题材相称的艺术架构。功夫不负苦心人,最终呈现给观众的这部影片,思想性和艺术性实现了很好的统一,主旋律与艺术规律达到了二“律”和谐。

安德烈·巴赞曾经称赞,编导的天才之处就在于能在固有的模式里融入新的元素。 《黄克功案件》的故事是真实的,涉及的人物大都实有其人,表达的思想内涵也具有很强的政治性,但融入了巧妙的艺术手法,使人物更加丰满,悬念更加吸引人。作为一起真实的历史事件,结局早已明了,是非自有公论。作为一件艺术作品, 《黄克功案件》这部影片充满了讲故事的艺术技巧,有看头、耐咀嚼。比如,影片一开始,漆黑的雨夜,黄克功扛着一个女学生走到延河边,把她放进水里。这样的开场方式悬念十足,也带出了一个另类的“主旋律片”理念。又如,影片没有把主要笔墨放在对黄克功案件的过程重现,而是聚焦于案件审判过程中的法律与人情、历史功绩与现实罪行等的矛盾纠缠。再如,由成泰燊饰演的陕甘宁边区高等法院审判庭庭长雷经天是全剧的主要人物,让这个人物在一个巧断离婚案的场景中亮相,使他讲原则、接地气、重人情的形象跃然银幕,给观众留下了深刻印象。接着,又追叙雷经天和黄克功在长征路上是生死之交,黄克功还救过雷经天的命,为后面故事开展作了铺垫。

黄克功案件无论是在党史上,还是在司法史上,都令我们产生多维度的深思,给我们多层面的启示。包括雷经天、黄克功、抗大和陕北公学学员乃至以毛泽东为代表的中共高层在法与情的冲突漩涡中对案件的认识、对“法”的认识,实质上构成了影片的一条主线,也是全剧要表达的主旋律。但这种主旋律的表达,不是以说教的形式,而是渗透故事演变之中。影片前半段抽丝剥茧,抽出黄克功的杀人事实,后半段则集中在雷经天审判黄克功的过程,对于法官、罪犯和受害者,影片没有简单的符号化,以严谨的态度面对待每一个证据,无论尸检,寻找子弹、口琴、情书等物证,还有关系错综复杂的人证,在影片中都有丝丝入扣的描写。影片绝不武断地公示结论,而是像电影《罗生门》一样,把所有线索和证据都呈现出来,展示其微妙性和矛盾性,让法官和观众做一次艰难的选择。

雷经天含泪与力保黄克功的李兴国辩论说:“共产党姓共,就是与劳动人民同甘共苦,不搞特殊待遇;姓共,就是与各民主党派同舟共济,共同抗日;姓共,就是与民众权利共享,不以特权优待自己。如果我们宽容了黄克功,官贵民贱,共产党不姓共了,人民就会与我们不共戴天……”随后,他更是表达了自己内心的痛苦与挣扎后的抉择:“如果我们今天不判处黄克功死刑,以后老百姓就会判我们的死刑! ”“如果我们今天赦免了黄克功,就等于判处了我们未来的死刑! ”在法理和人情之间,在“杀”和“留”两个阵营之争前面,雷经天顶着巨大的压力,带领审判庭独立公开地审判了黄克功,也完成了自己灵魂的升华。

黄克功案件的审判结果体现的是司法公正,传递的是中国共产党领导下的边区司法审判的正义力量。对黄克功的正义审判发生在民族抗战的特殊形势下,发生在中国共产党局部执政的特殊背景下,但其中蕴涵的破除特权思想、倡导平等观念,对中国共产党正在大力推进的从严治党、依法治国方略有着十分重要的借鉴价值,对推动司法机关开展“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的司法实践具有十分深刻的启示。黄克功案件的全部意义就在于其裁判达到了司法公正的目标,体现了司法公正的最高价值。

从当年的“黄克功案”到今天的“国家宪法日” ,尊重法律、崇尚法律的主线贯穿始终。近代启蒙思想家卢梭认为,公众法律信仰是一切法律中最重要的一种,“这种法律不是铭刻在大理石上,也不是铭刻在铜表上,而是铭刻在公民的内心里” 。尊法、信法、守法、用法、护法真正深入人心了,才能推动法治中国的建立。反特权反腐败,依法治党、依法治军、依法治国,始终是我党的生命线,这是77年前的历史对我们今天的警示,也是《黄克功案件》的重大题旨。 《黄克功案件》的艺术力量、思想力量和警世意义,则为重大题材创作提供了借鉴。我们的电影产业及其运行机制需要反思,过分倚重市场效应,全凭市场之手选择影片,以票房多寡论英雄,过分倚重娱乐效应,以无底线的娱乐打天下,最终只会导致艺术的死亡,这个时代不仅需要娱乐,还需要用优秀之作引领时代风尚和艺术风尚,需要一大批像《黄克功案件》这样具有思想深度和艺术探索精神的现实题材力作。

内敛与张扬的完美结合

——评影片《黄克功案件》中雷经天的形象塑造

田水泉

影片《黄克功案件》自国家第一个宪法日公映以来,其影响如水之涟漪由小及大不断扩散。除了作品题材的重要性、内容的敏感性和主题的深刻性等令人耳目一新之外,片中真实历史人物的塑造同样给人留下了极其深刻的印象。

单看片名,不少观众会把案件当事人黄克功当成影片的第一主人公,而实际上这部电影第一主角是黄克功案件的审判长、法官雷经天。这种人物关系设置为影片创作带来了巨大挑战。就案件题材影视作品来讲,主角如为案件当事人不仅好写而且好看,如果把审理案件的法官作为主角,创作起来会特别困难。因为法官身份是中立的、被动的,缺少足够的动作,很难讨巧出彩,因此在近年电影创作中,法官形象极少会出现在大银幕上。影片《黄克功案件》不仅要把镜头焦点对准法官,而且对准的是雷经天这样一位确有其人的真实人物,无疑为电影创作者设定了底线和边界。如何还原这位红军早期将领、陕甘宁边区高等法院领导者的真实面目?如何把握住其作为法官这个相对特殊的职业身份,让银幕上法官形象得到当下观众的认可?创作者完全没有先例可循,困难之大可想而知。

但是,通过剧本创作者和表演者的默契合作和共同努力,影片最终呈现出的雷经天的形象是非常成功的。这个人物作为法官的忠诚内敛、作为红军将领的热情张扬的人物特征,都得到了充分恰当的展现。 《黄克功案件》中的雷经天一角,为丰富多彩的电影人物画廊里再添了一位我党早期司法工作者的生动形象。

影片人物塑造的成功,剧作本身至关重要。编剧王兴东把雷经天投入到了压力的漩涡之中,从他接受审判黄克功任务的那一刻起,各种压力便如影随形:法庭刚刚成立,没有审判力量;边区全面抗战,法律条文不全;和黄克功是患难战友,按理应当回避,等等。所以他对这个任务的本能反应是拒绝的。这些矛盾的设置,一下子激起了观众的兴趣:看看这个法官到底会怎样审判黄克功?作为一名优秀的剧作家,王兴东决不会浅尝辄止就此罢休,必定要想方设法给雷经天搬来更多“重压之石” :审判黄克功是中央交给的任务,不但要接受,还要完成好。黄克功何许人?抗大大队长,追随毛主席从井冈山长征过来的大功臣。他犯的什么罪?恋爱不成枪杀投奔延安的进步女学生。对黄克功一案舆论上有什么反应?一方面是陕北公学青年学生的愤怒声讨,一方面是红军战友的据理陈情,还有国际社会和国民党方面不怀好意的炒作。四面八方的压力全部集结到了审判长雷经天这里,使本来作为中立者的法官一下子成了这个案件的焦点,矛盾有了,冲突有了,戏剧性也就出现了,人物的动作也就来了,一切都水到渠成了。

对于影视作品而言,如果演员选择与角色不适合,或者演员的表演功力有欠缺,再精彩的剧本也出不来令人印象深刻的人物。成泰燊的出色表演,为雷经天这个人物的成功提供了根本保证。实事求是地讲,单从外形上看,成泰燊与雷经天的真实形象有很大差别。导演之所以选择成泰燊来出演,看中的正是他身上的独特气质和深厚的表演功力。饰演陕甘宁边区法官雷经天这样的角色,对任何一位演员都是极大的挑战,不但没有样板作参照,甚至没有更多的史料供参考。事实证明,成泰燊准确把握住了雷经天作为黄克功案件审判长这个身份特征。在不可能运用更多动作表演的情况下,成泰燊把功夫花在了台词上,诸如“不是一碗水端平,两碗水都要端平”“不要推断要事实,不要分析要证据”“我尊重每个人的权利,包括罪犯”这些本身就很精彩的台词,经他之口陈述出来,貌似含蓄平和,却又充满力量,让人不容置疑。

不仅如此,成泰燊还用张弛有度、精到老练的表情动作,为观众展示了一个有情有义的法官形象,一个热情坚定的革命者形象。作为法官,雷经天给人的外在表情是冷峻的、内敛的,但作为一个革命者、一个红军将领,他的内心同样具有热烈奔放的情感和坚定忠贞的信念。在对黄克功案件进行闭门合议的过程中,为了说服审判员之一、黄克功的战友李兴国作出正确判决,雷经天坦白道出了给自己判的“三个死刑” :“放弃优待红军、高人一等的旧法令,判处了我代表某个集团利益的死刑;我和黄克功是长征路上的患难之交,判处了我感情用事的死刑;解除等待上司意见,唯上而定、唯命是从的思想,判处了我不想独立审判、怕承担责任的死刑。 ”字字句句,发自肺腑,举手投足,情之所至。成泰燊对这场戏的处理,使影片达到了最高潮。观众能够十分清晰地感受到,此时的雷经天虽然表情是相对平静的,但内心里已经是波涛翻滚,所以传达出来的情绪是激扬的、热烈的。影片中刚刚还振振有词的李兴国被他感动了,满含热泪地在判决书上摁下了手印。银幕前的许多观众也被他感动了,跟随着剧情和剧中的人物流下了眼泪。电影放映结束了,那个充满法治理想的边区法官形象仍然伫立在观众席中,伫立在中国法治建设的辉煌史册上。

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室