中国作家网>> 电影 >> 电影人 >> 正文

专访吴宇森:《太平轮》《赤壁》还不是真正的中国电影

http://www.chinawriter.com.cn 2014年12月02日12:07 来源:新华网

新华网北京12月2日电(王志艳)历时七年,几经坎坷。今天,吴宇森的《太平轮》终于“起航”。

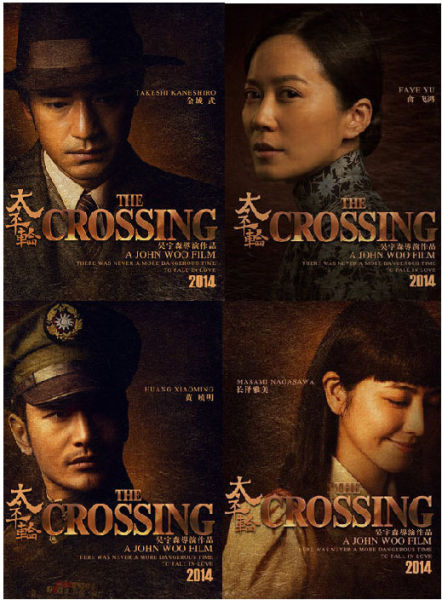

竞争激烈、临近收关的年末贺岁档,全明星阵容的《太平轮》燃起了第一道烽火狼烟。

北京的冬日,已渐冷洌。东三环某影城内,《太平轮》的宣传海报放在最显眼的位置,主演们或眉头紧锁,或目光清冷,或惊惶无措。不时有人贮足,“哞,这个片子好多明星啊!”

对观众来讲,这是又一个电影工业制造出的娱乐产品。但,在吴宇森眼中,他不仅止于此。

从“喋血英雄”到“柔情烈女”、从“江湖道义”到“家国情怀”、从“暴力美学”到“传统回归”。年近古稀,吴宇森变得“柔软”。

从影40余年,金像奖、金马奖最佳导演,好莱坞A级导演地位,威尼斯电影节终生成就奖……附着在他身上的光环已经太多。而他心念的,是终于实现拍一部爱情片的情怀。

29日下午,吴宇森在北京工作室接受了本网专访,连日为电影宣传已略显疲惫,但只要聊到与电影有关的话题,他又立时精神起来,眼神里迸发的仍似孩童般的真挚与热爱。

好友兼搭档张家振曾分析吴宇森的从影道路分为四个时期:第一个是他独自摸索地低潮期;第二个是以《英雄本色》为代表的80年代,也是“暴力美学”的成熟期;第三个是90年代的好莱坞生涯;第四个是从《赤壁》回归中国文化至现在。采访中,吴宇森自己定义的电影生涯第四个十年里,显然想做得更多,思考得也更宽阔。

62岁时,吴宇森选择回归华语片。然而,回归的过程并不顺利。

2007年开机的《赤壁》历经周润发辞演,预算超支,剧本泄露,无奈拆成上下集,火戏烧死武师等等变故,太太形容那时的吴宇森“浑身都像长满了不开心的癌细胞,板着脸”。《太平轮》制作伊始便不“太平”,遭遇剧本版权搁浅,投资方变故,主演换角,自己患病治疗……但相较前者,吴宇森自言“已经好很多了。”

1993年初闯好莱坞,吴曾有五年的漫长适应磨合期,来到内地,适应期并不见短,虽然个中曲直并不真正为外人所知,但某种意义上,实是好莱坞经验与内地电影制作机制的“排异反应”。好在,吴宇森挺了过来。

什么是真正的中国电影,怎样给年轻人提供更好的价值观、更多学习挑战的机会……现在,吴宇森更愿意谈这些。带着香港、好莱坞的经验,吴像一位仁师长者,褪去“个人英雄浪漫主义”,不惜成本对中国后生力量寄望与提携。

纵观吴宇森回归以来的电影选材,颇有“海陆空”练兵的意味。《赤壁》的兵法排纵像一次电影的“陆战演习”;《太平轮》“借水行舟”,90%的特效都由国内团队完成,包括最难的沉船部分水的特效;正在筹拍中的《飞虎队》更将阵地拉升到了“空中对弈”。吴宇森坦陈用意,随着中外合作的项目越来越多,让这些有创意、有技术、有能力的年轻人积累到各种各样的经验,以后会更好的应付。

离工作室不远的另一间剪辑室里,《太平轮》下集的各项工作正在紧张进行,《赤壁》分上下集是无奈之举,而《太平轮》的上下集则是拍之前就有的准备。“人物众多,故事丰满,线索复杂”——这是吴宇森给出的解释,在华语电影里这种反常规的做法彰显出的自信,未尝不是另种风格的确立,用时下的一句流行语讲——“就是这么任性”。正如影人评价——吴宇森之所以是吴宇森,在于不断摸索“变通”与“坚守”之间的平衡。《太平轮》下集已锁定明年五一档,想见至少半年的时间内,吴宇森仍不轻松。

《香港电影演义》一书的第192页,标题“徐克·吴宇森——双雄喋血1989”。无独有偶,整整25年后,老友徐克也将带着3D《智取威虎山》跻身贺岁,已然功成名就的“双雄”仍在“喋血”。两位“法国新浪潮”的香港门徒在探索电影表达的道路上,从未止步。

几度沉浮,栉风沐雨。“你傻傻的追求完美,却一直给误会/给伤害/给放弃/给责备……”或许这首罗启锐、李宗盛词曲的《给电影人的情书》最能道尽个中甘苦。采访最后,面对记者追问“什么是电影人最重要的品质”,吴宇森一时陷入思考。

看到这首歌词时,吴停顿了一下。

“追求完美吧!”

《太平轮》上映前,著名导演吴宇森在北京工作室接受了本网专访。新华网 杨舟 摄

《太平轮》上映前,著名导演吴宇森在北京工作室接受了本网专访。新华网 杨舟 摄采访实录——

“女性表达起真情义来比男性更强烈”

新华网:您曾说生命中有两种爱情,一个是爱上一个人的爱情,另外一个是电影中的爱情,都非常重要,您经常把现实的爱和电影的爱混在一起。《太平轮》里也有向太太表达爱的部分?

吴宇森:电影里有一段跳舞的戏就是来自我与太太的恋爱经历。我追求我太太的时候,跟她跳过一段华尔兹,虽然我有一条腿不太好,但那一次我跟她还是满场旋转,我把那次经历放到电影里来,黄晓明和宋慧乔扮演的角色初次相逢的那场戏,他们就跳了一段华尔兹,而且在戏里,黄晓明也瘸了一条腿。

新华网:您以《日瓦格医生》的标准来拍《太平轮》,《日瓦格医生》最打动您的是什么?表现动荡年代的爱情会给当下和平时期的爱情哪些启示?

吴:《日瓦格医生》拍得非常的真挚、浪漫,我觉得无论世界、时代有什么样的变化,爱情是永恒的。动乱年代能坚守一个爱的承诺那是非常珍贵的,不管是在六十年前还是现在,只要心里存着一份浪漫,都能诞生出感动人的爱情故事。

新华网:有向《日瓦格医生》致敬的段落么?

吴宇森:有的。比如章子怡演的于真,她到医院去做护工,帮忙包扎伤病员,寻找她的爱人,当她看到患病伤员时响起的音乐有点像《日瓦格医生》一样的调子,我们用了类似的音乐和感觉。

新华网:《太平轮》里有三条爱情故事线索,是否代表了三种不同的爱情观?

吴宇森:是的。电影里有台湾年轻人跟日本女孩子的爱情、国民党军官与上海富家小姐、最底层风尘女子与小兵的故事,三个故事分别代表了跨越身份、跨越民族、跨越空间的三种爱情。电影故事虽然发生在那个年代,但爱情这个主题在任何年代都是不变的。

新华网:这次是和李安的“御用华语电影编剧”王惠玲首次正式合作,她的剧本文学性很强,有哪些不同的合作感受?

吴宇森:王惠玲剧本的对白写得很好,其实赤壁的时候也请她帮忙改剧本,我们很谈得来。我也参与了《太平轮》的剧本,把三个不相关的爱情故事串联起来。这次的剧本,她把这几位女性人物刻画得很好,但同样她对男性的感情也刻画得很好。

新华网:这是您首部“女性题材”电影作品,在拍摄处理方式上与男性题材有什么不同?

吴宇森:其实我用的技巧、风格、拍摄方式跟我拍男性电影基本上没有分别,只是没有太多暴力的东西。拍爱情片是我好多年的梦想,我觉得我拍女性故事一样会感动很多人。我对女性一直是有一份敬意的,透过这部电影也让我进一步了解了女性。《太平轮》有很好的剧本、很好的演员,拍摄的过程我也感受到她们的勇气、艰难。我发现女性表达起真情义来比男性更强烈,尤其是对爱的坚持,表现得很坚强。电影里三个女性都有不同的代表性,像章子怡饰演的妓女于真,看似是一个最底层的人物,但其实她的内心是最清高的,情操是最高尚的,电影里表现了女性很多美的方面。

太太首次触电自嘲演“八婆” 吴宇森调侃:演得很像

太太首次触电自嘲演“八婆” 吴宇森调侃:演得很像新华网:吴太太在最近出版的新书《今生缘》说您特别喜欢烧菜,您和太太的厨艺谁更好一点?

吴宇森:太太做的还可以,能吃就行了(笑)。其实我喜欢做菜的一个原因是工作压力太大,有很多时候要生气的,做饭是一个减压的过程。回到家里,做一个普通的丈夫,用煮饭去缓解,有时候小女儿会放一些音乐,让我慢慢平静下来。另一个,是因为爱我的太太,碗我都不舍得让她洗,对手有伤害嘛,我想煮一些好的东西给家里人享用。尤其我们在美国生活的时候,什么事情都要靠自己,也不能天天去餐馆,住的周围也没有很近的中餐馆。我很注重他们的营养,所以有猪肉、牛肉、海鲜,太太吃素加上两三个素菜组合搭配,差不多每天都这样做,有朋友来时煮大一点、多一点。我家里研究烹饪的书比这个还多(指身旁的书架),看到他们吃得健康、开心,我也很开心,但其实我自己倒吃得不多。

新华网:做美食和拍电影之间有没有相通的地方?李安导演也很会烧菜,他把对美食的理解融入到《推手》《喜宴》《饮食男女》这些电影里,您有没有类似的想法?

吴宇森:这个倒没有想过。我现在想拍一些国与国之间的,不同文化之间交流碰撞的电影,比如下一部电影《飞虎队》,讲得是当年中国空军与美国飞虎队合作的故事。也想拍一些关于山区穷困的小孩,总是听到他们走好几里路上学,从一个村到一个村,要爬山,很艰苦这样的故事。李安用饮食反映家庭生活,有温暖的意义在里面,大家的想法不一样。

新华网:您在筹备《太平轮》的时候生病住院休养了很久,医院是一个集结“生老病死”的特殊环境,会感受到许多世相人情。《太平轮》中也讲述了生死离别之情,这段生病经历是否让您有新的感悟并融入了电影?

吴宇森:在开拍前,我生了一场重病,被查出来患有淋巴癌。那么多年一直在拍电影、工作,倒是难得有那么长一段休息、静养的时间,感受到生命很可贵。而且,我生病期间太太和孩子们给了我非常好的照顾,很感谢他们,这份爱让我很感动。这让我有了新的想法,因此在拍《太平轮》的时候我花了很多心思去刻画角色们在亲人间、夫妻间爱的感觉。

新华网:这次太太和女儿也参与了电影演出,吴太说自己演了一个“八婆”,她们表演得怎么样?

吴宇森:演得很像(笑),她没有NG的(吴太在旁纠正,NG了3次),有时候因为机器、角度的问题需要调整再拍一下,不是说演得不好。我对演员没有要求的,爱怎么演怎么演,通常都是拍一条就够了。演员都做得很准确,我太太也做得准确,她演金城武的邻居,有和金城武的对手戏,拍了两天。也是觉得好玩,演得很好。

女儿的话,我不用跟她讲戏,虽然她的母语是英语,但她自己很清楚该做什么,提前就做足了功课,每一句对白、每一个场景她都很清楚,有自己的演绎方式。我更希望女儿走导演这条路,因为她性格内向,演戏只是为了多学一些经验,做导演总要和演员交流,她做过演员懂得演员的心理了,以后做导演也会懂得怎样和演员交流,了解用什么方法帮助演员做最好的演出,这是很重要的,所以现在有机会就让她参与一些演出,让她去学多一些。

“《太平轮》《赤壁》还不是真正的中国电影,我还在探索”

新华网:《太平轮》里不乏灾难片式的场景,除了制造视觉奇观外,您认为“灾难片”表达的更深层内容应该是什么?

吴宇森:灾难是对人性的一个考验,人生有很多挣扎,人性的博爱、自私、贪婪,险恶在这部片子里都会有体现。太平轮不仅仅是一个灾难片,不是全部的故事都发生在太平轮上,从抗战到内战有很多元的情景。电影更强调的是人物和命运的对抗,人怎样在困境中挣扎求生,最终找到他们的希望。

新华网:您曾说拍《英雄本色》的年代,是想给年轻人传递旧有的“道义、风骨”这类好的价值观。在这个年代,《太平轮》包括《赤壁》想传递给年轻人的价值观又是什么?

吴宇森:对很多中国人来说,那是一个考验的年代,虽然我们没有经历过那个年代,但感觉那时候的人比较单纯一点,特别在患难时会显示出人身上可贵,困境里互相关怀、支持、充满同情心。现代人与人之间的关系要隔阂一些,当年的《英雄本色》、《纵横四海》其实想表达的也都是旧时代那种情怀。现在社会变化蛮大的,经济发展得很好,很多人注重追求经济利益,追求很快的成功,不好说是急功近利。信息越来越集中,技术直来越发达,但在文化精神生活方面好像薄弱一点。希望他们看了电影之后,不妨浪漫一下,把脚步放缓,表达一下自己的爱,让生活更充实。

新华网:从《英雄本色》时期表现“个体化”的兄弟情、江湖道义,到《赤壁》《太平轮》其实是群戏了,更多表现的是“群体化”的、大时代的家国情,这似乎是一个从”小“变”大“的过程,您的风格转变始于创作自觉还是市场化的选择?

吴宇森:以前的关注点确实比较个人化,现在转变到对大的国家、社会性的问题这类大的事物的关注。另外我在香港到好莱坞,学到不少制作大片的好的经验,现在回到中国,最大的愿望是把我所学到的与这里的年轻人分享,国家这么大,年轻人这么多,他们如果有很好的技术、创意、能力,但没有题材让产发挥去做的话,也很难有进步。我们花了很多成本,带来国外的技术团队,还有好莱坞制度,让他们知道好莱坞的大片是怎么做出来的。我也知道有很多中外合作的电影要来,如果他们有很多这样的经验,后面就很好应付了,所以电影的题材我也在转变,不管在创作方面、题材方面都要和好莱坞接上。

《太平轮》里船难的戏、战争的戏都是在国内做,90%的特效包括难度最高的水的特效我都是用国内的团队,因为他们自己的努力有非常大的进步。同样,下一个空战题材项目对工作团队是另一个挑战,又可以积累很多经验。我现在拍电影不完全为了自己,最主要是能给年轻人做些什么。

新华网:迈入电影生涯的第四个十年,还有哪些想要实现的愿望?

吴宇森:希望能拍出真正的中国电影。我觉得《太平轮》《赤壁》还不是真正的中国电影,我还在探索。我们的历史、文化,我们的行为、道德标准怎么样通过电影去表达出来。特别是怎么样树立自己的风格,过去人家一看就知道这是港片,这是台湾电影,但现在还没有让人家一看就知道是中国电影的。

生活在海外我们非常关心国家,外国人对我们有很多误解我们有深刻的体会。我几乎是第一个在好莱坞的华人导演,虽然他们人都很好,但是对我们的文化不够了解。可能当时在美国的华人大多处在社会底层,从事一些灰色工作,导致外国人对华人的印象并不是很好。我就觉得要用我的工作、表现来传播好的东西给他们,结果做了几部不错的戏之后,我也没有主动讲什么,但有外国人向我道歉,为他们错误的言辞。这些是小事情,但重要的是让外面的人了解我们。

但是到现在为止,好莱坞电影里华人的角色要么是一张很严肃的脸,要么眼睛是这样的(在自己眼睛上比划),愁眉苦脸的样子,其实不是的,我们这里的人很开阔,很开心的。

拍《赤壁》的时候,想请一个好莱坞特别有名的电脑特效技术顾问来帮忙,结果人家不愿意来,因为他怕中国没有电话,那是2006年的时候了,我说怎么可能,中国是全世界用手机最多的国家。你看,都已经到那个时候了,还会有这样的想法。我女儿到中国来,她同学送她一块肥皂,我女儿拿过来问我怎么办,后来我们买了一块同样的寄回去。看似很好笑,但其实反映的问题很严重。所以,透过这些,我在思考中国的电影要表现什么?我还在找寻。

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室