中国作家网>> 科幻 >> 新闻 >> 正文

业内:科幻作品难逃五类“母题”

http://www.chinawriter.com.cn 2014年11月24日16:42 来源: 解放日报原标题:给异想天开多些宽容

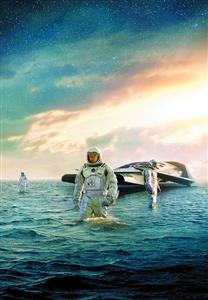

《星际穿越》剧照

我们需要爱护天马行空、异想天开的东西,即使最后它未必能实现,它可能只是个失败的作品,但这种珍惜、宽容、鼓励,就是温床。有温床,成功迟早会来的。

访谈嘉宾:江晓原

上海交通大学科学史教授,《科学外史》作者

已问世的科幻作品,

很难逃出五类“母题”

记者:“虫洞”、“黑洞”这几个词您一定不陌生。诺兰的新片《星际穿越》最近捧红了这些词汇。许多人对电影呈现的想象力大为赞赏,您对此如何看?

江晓原:电影本身的好坏暂且不论,就单谈影片的创意吧。几年前,诺兰的《盗梦空间》在中国上映,也是同样轰动。许多人赞美《盗梦空间》 的设计 多么美妙,我当时就在报上发表了一篇影评,一连举了15部类似的片子。意思就是:别人早就用过好多遍,只是多数人此前不看罢了,忽然接触《盗梦空间》,就 感觉耳目一新。

记者:有人在“知乎”上提问:为什么《星际穿越》的北美票房不算好,两个周末的票房累积不到一亿,排名低于迪斯尼的动画片。是因为我们对科幻普遍接受的比较晚,而西方观众见怪不怪吗?

江晓原:电影里讲的那些抽象东西,霍金在《时间简史》里已经反复讲过。它们的“解”也很早就出现过,几乎都源于爱因斯坦“广义相对论”中的“场 方程”。自此之后,借用“虫洞”、“黑洞”概念的作品,数十年来就没停止过。科幻小说在这方面已经登峰造极,各种深刻的作品也层出不穷。

记者:在您看来,科幻作品的深刻性体现在哪里?

江晓原:说到深刻性,一般总逃不出一些“母题”。

第一种母题,就是时空旅行。围绕时空旅行,有N条支线,一种是回到过去干预历史,一种是回到过去不能干预历史。霍金和索恩两个人都曾经讨论过, 究竟能不能干预历史,霍金认为干预历史是不可能的,但是拍电影一般都更乐意选择后者,这样情节才会有趣。比如《回到未来》系列,《蝴蝶效应》系列,《危机 边缘》,《源代码》等作品,都涉及到这个母题。

第二种母题,是表现造物主与被造物之间的恐惧。在西方人的心中,这两者之间永远处于相互恐惧状态。造物主总是害怕被造物反叛,留下一个杀手锏, 被造物往往知道实情,总想除掉这招杀手锏。这个母题,既可以是更高的文明,比如外星人创造人类,也可以是人类创造机器人。其中“机器人反叛人类”的题材是 一个重要的分支,《终结者》《银翼杀手》等都是这一类。现在被奉为经典的《2001太空漫游》中也涉及了这个母题。

第三种母题,是外星文明。它表达的是两个异种文明相遇后,会有什么结果。既有地球被侵略,也有《阿凡达》里人类变成非正义的入侵者。

第四种母题,是末世。地球经过核战,或其他灾难,面临毁灭,文明崩溃。而在崩溃的废墟上,人类怎么奋斗求存。类似题材现在非常多。

第五种母题,就是类似《1984》这样的故事,它是反乌托邦题材。

几乎所有能想到的重要科幻作品,都会被这些母题所覆盖。

既然用“母题”这个字眼,就说明这些设计已经很老。每一个母题背后,都可以延伸出对人性、对文明、对历史、对种族的深刻哲思。

应尝试把科幻看成

科学活动的一部分

记者:《星际穿越》 的中国大热是否也是我们的“想象力”、“异想天开”还不够的一种折射?

江晓原:不得不承认,幻想会受到很多限制,不同文化有不同性格。比如西方和日本的一些作品,甚至敢幻想自己的祖国和种族被毁灭。中国作家如果这样写,一定会被千夫所指,被骂丧心病狂。所以,不能要求我们像西方人一样对待幻想作品。

但我们对幻想确实要多一些宽容,可以尝试把科幻看成科学活动的一部分。已经有大量的历史证据证明,全球科学快速发展的年代,科幻和科学的界限都是不明确的。

国内科幻界的一些人士仍然对于将科幻视为科普的一部分这种观念恋恋不舍。我说,恰恰相反,科幻如果停留在科普层面上,在中国就不会得到别人的高看。

记者:如果一方面提倡科学,一方面又站在科学的制高点上,去贬低科学的其他表现形式。这反而故步自封,不利于科学的发展。

江晓原:国际科学权威期刊《自然》杂志,曾经刊登过电影《地心引力》的影评,有人发现这件事情后,大为震撼。其实根本不稀奇,《自然》杂志还发过不少科幻小说呢。

这样严肃的一本权威科学杂志,为什么可以刊登科幻小说?是杂志出了问题,还是我们对科学的理解和态度有问题?

其实我更喜欢西方对这类文本的区分,它们就叫一个词:幻想。在这个分类里,《指环王》都可以划进来。而国内比较喜欢划等级界限,硬要分成魔幻、玄幻、奇幻、科幻。中国的科幻界,刻意把其他几个“幻”抽离出来,表示自己是不碰的。意义在哪里呢?

不恰当的评价,

会抑制想象力和创新激情

记者:故作清高的科学态度、对想象力的不够宽容,是否也是科技创新的软肋?

江晓原:我觉得,简单地说中国科学缺乏创新能力,是有问题的,它本身并不准确。

我们未必缺乏创新能力,但是很多评论者、科研管理者、媒体,总是不知不觉地拿西方标准作衡量,似乎只有被西方同行认可的才叫创新。比如诺奖没有获得、专利申请的数字不够多、科技公司挣的钱没人家多,等等。

其实我们有很多创新,许多人不屑一顾罢了。比如近年中国装备制造上的成就,许多重型装备里,有很多自主创新在其中。

记者:问题出在哪里?

江晓原:我觉得问题出在评价上。不恰当的评价,会抑制想象力、抑制创新的激情。一个活生生中国人的想象力放在你面前,你一点都不爱护,总想着去贬低它,觉得它不够西方标准,那怎么行?

说回电影的例子,比如《无极》,我不是搞影评的,影片好坏不做评论,但是《无极》遭遇“馒头”恶搞的打击后,同时也很可能打击了中国导演拍幻想 作品的信心。一些评论人总是说:中国为什么没有拍出有想象力的片子?可是当中国人表现出想象力时,尽管它有些幼稚,还处于摸索阶段,但有人却急着落井下 石。

我们需要爱护天马行空、异想天开的东西,即使最后它未必能实现,它可能只是个失败的作品,但这种珍惜、宽容、鼓励,就是温床。有温床,成功迟早会来的。

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室