新时代的伟大召唤

http://www.chinawriter.com.cn 2014年10月27日13:46 来源:人民政协报全国政协委员;欧阳中石/口述 本报记者;张丽/整理

10月13日晚通知我参加文艺工作座谈会时,我正在山东。听到通知后,我于14日立即赶回北京,15日就参加此次座谈会了。听完习近平总书记的讲话,我想谈谈自己的一些想法和体会。

其实当天习总书记去座谈会好像不是要专门讲话的,而是来主持会场的。每位与会者发言后,他都给总结一下,或者提出几个小问题。我身临其中,觉得当时的交流气氛真是太融洽了———习总书记的讲话让人觉得亲近,不像是很严肃地作报告。

他在座谈会上谈的问题都与文艺界密切相关,并且很内行,句句在理。他谈及的问题是准确的,做的结论也是正确的。举个例子,习总书记说,“文艺不能当市场的奴隶,不要沾满了铜臭气。优秀的文艺作品,最好是既能在思想上、艺术上取得成功,又能在市场上受到欢迎。”这段话就很有辩证意义。从事艺术工作,得到一些利益很正常,但这个利益应该建立在好的社会效益的基础上。习总书记此次讲话,我认为,指出了文艺是时代前进的一个航标,文艺界的许多工作者都应该感受到这是一个伟大的召唤。72年前,毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话为当时的中国文艺界指明了方向;72年后的今天,习总书记的这番讲话则为新形势下的文艺界指明了方向——文艺界的工作者们今后该怎么努力,怎么来做,通过讲话的内容我们都清楚了。

对于习总书记在文艺座谈会上的讲话,我在回山东的路上一直反复回味,感慨很深,发自内心地觉得文艺界迎来了一个新的春天,也迎来了一个新的时代———我们作为文艺界工作者,现在做的一切,核心都是人民,并且一定要符合今天的现实要求,符合时代的召唤。

我所执教的首都师范大学在学习了社会主义核心价值观后,认为习总书记的讲话重在一个“德”字,比如他所说的“人无德不立,国无德不兴”,于是我们开始广泛深入搜集古代典籍中涉及“德”的语句,并最终挑选出60余条最具有现实意义或者最具有教育意义的古语,我将这些古语写下来,并且整理出版成了一本书,叫《中华美德古训》。正在此时,国家博物馆的负责人见我写了有关“德”的书法,便邀我在国博做个书法展。我是从来不喜欢将自己的作品拿到一些书法展览活动中的,但鉴于此次书法作品内容都是关于“德”的,关于社会主义核心价值观的,应该弘扬这些传统美德,于是我说“好”。后来中央文史馆、中国书协也知道了这件事,便都提出来要主办,于是与首师大三方在国博开了一个书法展览。这次展览活动从9月25日一直持续至10月11日,现在据说反应很好。近几日,北京市教委与孔子学院都提出来,希望我们能将这本书好好整理一下,做成一本教材,或者一本通俗易懂的读物。这本书选取的语句确实挺有教育意义,比如,关于“德”,首先应该明确它的定义,“物得以生谓之德”,事物有了“德”这种精神就会产生力量,“化育万物谓之德”,万物都需要它,还有这句话———“德者得也”,其中的“得”不单指的是“得到”,更有“一切具备,一切成熟”的意思。从汉字构造的角度而言,“德”字本身就很有意思,正直向上的力量为德,古语云“直心为德”,就是说,思想上要正直,当然行动上也要正直,所以“德”字左边有个偏旁“彳”。“德”字对于我———不仅是一名文艺工作者,更是一位教师,应该始终坚持“立德树人”的总方针,不仅自己要“立德”,还要教育学生“立德”。总之一句话,习总书记在此次文艺座谈会上的讲话,为我们的行动指出了方向。

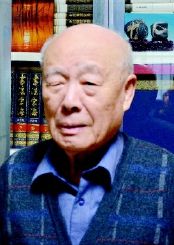

(欧阳中石先生系首都师范大学教授,著名书法家)

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室