中国作家网>> 青春 >> 新闻 >> 正文

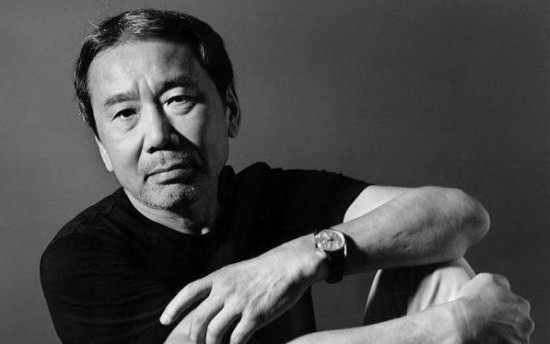

村上春树,没诺奖的命

http://www.chinawriter.com.cn 2014年10月15日14:54 来源:文学会馆当2014诺贝尔文学奖颁给法国作家帕特里克·莫迪亚诺的消息传来,我的朋友圈里还是一片为村上春树鸣不平的声音,甚至有人戏称“村上春树:史上最悲催陪跑者”。但在我看来,诺奖不给村上是正常的,给了他,才叫奇怪。

虽然在跟翻译林少华私人会面时即表示过 “就兴趣而言我是没有的”、“获奖不获奖,对于我实在太次要了”,虽然另一位翻译施小炜说过诺奖之于他只不过是“锦上添花雨后送伞”的事情,但当2014 诺贝尔文学奖颁给法国作家帕特里克·莫迪亚诺的消息传来,我的朋友圈里还是一片为村上春树鸣不平的声音,甚至有人戏称“村上春树:史上最悲催陪跑者”。

悲催,这似乎是大多数旁观者——恕我直言,其中有些并不是村上的粉丝,有些甚至根本就没读过他的作品——为村上春树发出的感慨。但这个问题的关键其实是,当事人自己的感觉悲催与否?

以村上鲜少在公众面前亮相的一贯风格,我们无从得知。但作为村上春树的普通读者,我与另一位死忠读者的观点是一致的:村上确实不适合得诺奖,或者,诺奖确实不适合村上。诺奖不给村上是正常的,给了他,才叫奇怪。

村上永远只写自己

在《挪威的森林》后记中,村上春树这么写到:“这部小说具有极重要的私人性质。《世 界尽头与冷酷仙境》是自传性质的小说,F•司各特•菲茨杰拉德的《夜色温柔》和《了不起的盖茨比》对我来说是私人性质的小说——在与此相同的意义上,这部 作品也属于私人性质的小说。这大概是某种感情的问题。如同我这个人或被喜爱或不被喜爱一样,这部小说我想也可能或受欢迎或不受欢迎。作为我,只是希望这部 作品能够超越我本人的质而存续下去。”

《挪威的森林》出版于1987年,直到2013年的《没有色彩的多崎作和他的巡礼之 年》,“私人性质”依然鲜明地存在于村上春树所有写实的或者非纯写实的作品当中。更为重要的是,村上春树的写作,在我个人看来,并没有如他所寄望的那样超 越他本人的“质”,恰恰相反,他作品中的每个主人公,单独列出来,都是不一样角度的村上春树自己。

《挪威的森林》是村上早期最为重要的写实小说,字里行间充满属于青春期的迷惘、孤 独、软弱、友情与爱情之间的暧昧不清、试图与全世界为敌但拳脚总是落错地方的无助,为村上春树赢得大批忠实读者。但也有像我的朋友那样读完《挪威的森林》 感到郁闷得要死、“恨不能抓着渡边问一句‘你他妈的到底想怎样啊,给我痛快点’”。

所以我经常说,喜欢村上春树的读者,在本质上是差不多的。你是那样的人,所以你才会 喜欢那样的文字,那样的角色,那样的作家。《挪威的森林》中的渡边、玲子、直子都是年轻男女,村上春树的写作也是很青春期的。三毛早期的《雨季不再来》, 琼瑶的处女作《窗外》,从某种意义上,其实都是青春期写作的一种。

主人公从未长大

但是到了著名的《1Q84》,男女主人公天吾和青豆是小学时代已经彼此产生爱意、之 后一直在尘世中寻找对方的情侣;到了《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》,多崎作因为高中时代被四个朋友莫名地断交,直到成年后依然无法摆脱强烈的失落感 和孤独绝望,于是在女友的鼓励下决定寻找真相……迷惘、孤独、绝望、少年、青春期,这些词汇和由此代表的意境,在村上的作品中依然随处可见。

有评论人指出,多崎作只是因为被朋友断交,就此一蹶不振,这不是太大题小做了吗?对,对有些人来说,一次失恋,一次失望,有什么大不了?“扛八袋”!重新来过就是。但这绝不会是村上春树。《挪威的森林》之后过了26年,村上春树,只是从青春期到了后青春期。

他的写作技巧在进步,故事情节更复杂,但作品主题依然关乎私人(他和他的同类人)、关乎“致青春”;我们从作品中看到的主人公形象,依然是一个外表波澜不惊、内心波涛汹涌的青年男子——他从来没长大过,也因此没世故过。

村上本人是如此疼惜他笔下的主人公们,他甚至不允许所谓“成人社会”去改变他们,不需要多仔细的读者就能发现,村上小说的主人公都是自由职业者,或者说,都是一些“社会边缘人”,他们的社交圈,只有那么三四个人而已。

诺奖的标准是“理想主义倾向”

日本是岛国,村上春树的写作,也是典型岛式的。作家和他笔下的人物像小岛,人际关系 是海水,而他人和社会则是远方的陆地。他们有意识地把自己与其他的岛屿、陆地划分开来,他们的所有活动都是内敛而非外放的,内心永远高过行动,别人眼中的 不值一提对他们来说,可能就是一次摧枯拉朽。

打个不是很恰当的比喻。金庸在14部小说中塑造了至少上百个个性鲜明、命运迥异的人物形象;而另一位大侠古龙在小说中只塑造了一个形象——他自己,无论楚留香、李寻欢,还是陆小凤,都是古龙的化身,你说这是自信也好,自恋也罢。村上春树,是另外一种古龙。

问题是,诺奖历年来的获奖者,以及诺奖“理想主义倾向”的审美标准,都是更偏金庸那 款的。即使是来自加拿大的主妇作家艾门罗,也把小镇的平淡生活写得出生入死、平淡里见诡谲。而今年的获奖者帕特里克·莫迪亚诺,因其特殊的身份和经历,捕 捉到了二战法国被占领期间普通人的生活,被诺奖评委认为“唤起了对最不可捉摸的人类命运的记忆”,他的作品集更呈现出一种家族式的宽阔和悲壮。

说村上“私人性质”的写作缺乏深度,缺乏对现实的关照,也是一种事实。但,“私人”有“私人”的美好,就像古龙的读者群不亚于金庸。

不能完全排除将来,在一个其他竞争者实力相对较弱的年份,诺奖可能会颁给村上春树。但那不管是对村上的粉丝,还是对喜爱阅读的读者而言,也没什么值得高兴的。

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室