中国作家网>> 青春 >> 新闻 >> 正文

批评的迟暮还是转机——当文学批评遇上“80后”文学

http://www.chinawriter.com.cn 2014年10月10日15:02 来源:中国社会科学报 作者:林炜娜尊重文学的差异,用多元的文学标准和审美经验解释“80后”的创作实践,才能准确把握“80后”文学呈现的新的经验和生命质感。

早在十年前,当“80后”文学风起云涌之时,就有研究者敏锐地感受到批评界对“80后”文学阐释的无力,吴俊称之为“批评的迟暮”,突出表现为“80 后”文学在市场上的畅销与批评界对其表现出来的隔阂甚至误读。原有的文学理论资源无法阐释新的文学现象,新的文学现象无法提炼出适宜的文学理论——这种 “批评的崩溃”是“80后”文学对文学批评提出的最大挑战。

文学批评是阅读体验和理论构建的结合,是一种有目的的文学活动。艾略特说过,文学批评的目的就在于“解释艺术作品和培养审美感”。具体说来,一是对作品 做出评价,引导读者阅读;二是总结经验,提升作家创作品质。然而文学批评的这两大功能,表现在“80后”文学批评中恰恰是最乏力的。

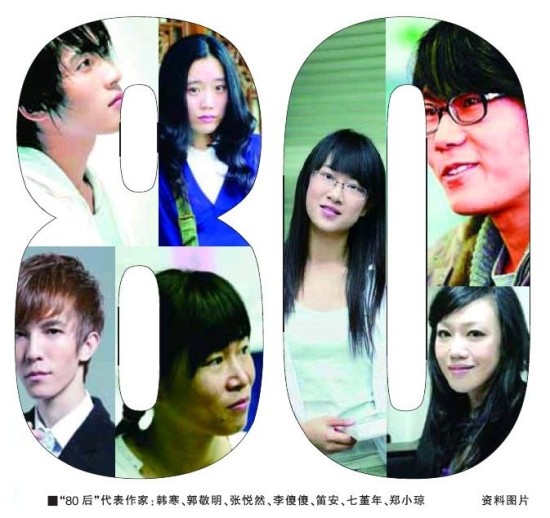

含金量低、调子陈旧是对“80后”文学批评的客观感受。最初,几乎都是媒体批评,关注点落在部分代表作家的生平、成名、最新动态及对社会的影响等方面; 主流批评家多关注韩寒、郭敬明、张悦然、李傻傻、笛安、七堇年、郑小琼等“80后”少数成名作家,且两者对“80后”文学作品进行文本细读及批评的数量都 较少,其评论的“文学性”含金量较低。在主要的文学评价上,批评家也未能超出多年前定的批评调子,如认为“80后”文学“只是一种文化现象”、“青春文 学”、“时尚写作”等的评价观点,未能贴切把握“80后”文学的创作动向。

因为对“80后”的作品评价不足,导致批评家在对“80后”创作经验的总结上显得空洞无力,更谈不上理论的构建。这突出表现在对“80后”命名的矛盾采纳:“80后”概念提出之后,大多数主流批评家都持质疑的态度——是否玛格丽特的代际理论能够阐释“80后”这个市场化的命名?在质疑的同时,批评界“半推半就”地继续使用“80后”这个概念,有学者尝试用“新性情文学”、“青春文学”等有明确特征的词语来替代“80后”文学,但没有得到广泛认可,原因在于至今没有批评家能把握住“80后”文学的共性或特点,因而无法在理论层面加以概括和提炼。

当文学批评遇上“80后”文学,批评界最需要做的就是适应新的文学格局和文学方式。现今消费主义、大众文化盛行,再加上网络等新媒介的异军突起,文学的书写、生产与传播方式都发生了极大的变化。比如,在新人新作的出场方式上:传统作家大多是经过从地方到中央各级文学刊物的层层选拔,批评界对这些作家作品有一个逐渐关注到熟悉的过程。而“80后”作家经常是横空出世,凭借网上的超高点击率,跳过传统文学期刊直接出版长篇小说,且销量惊人。多年形成的文学秩序被打破了。然而,原有秩序的打破意味着新秩序建立的可能:加强与“80后”作家的良性互动,走“批判—沟通—重建”之路,接受他们的文学成长方式并加以积极引导,并对原有秩序做出合理的调整。“80后”的出场方式提醒我们:对新人的培养周期是否过长,培养的方法是否过于保守,在文学与市场之间做怎样的平衡等问题的反思,以便适应新时代对文学的现实需求。

此外,批评界还需要做的就是从文本出发,以多元的文学标准评价“80后”文学。不同时代的人对世界的理解不同,其表现出来的叙述方式、审美取向、价值观念也不尽相同。在作品中,“80后”不太关心历史与政治,不擅长宏观叙事,他们更倾向用简单的写作方式写年轻人的生活,有时也卖弄一下技巧和幽默,不加掩饰地表达情感和对品质生活的追求,他们会用华美的语言“为赋新词强说愁”,有时甚至嘲笑崇高和理想——这些都是“80后”这一代在消费文化导向复杂背景下形成的新的文化性格和价值观。如果批评界用20世纪八九十年代主流文学标准所要求的技巧的复杂、思想的深刻、主题的深远、结构的严谨等来衡量“80后”文学,很容易造成评价标准与作品的错位。

尊重文学的差异,用多元的文学标准和审美经验解释“80后”的创作实践,才能准确把握“80后”文学呈现的新的经验和生命质感。让文学批评回归作品,批评家要亲临、深入到“80后”作品中,不再止步于文化上的解读;不仅要关注成名的“80后”的作品,也要关注名气不高的“80后”作家;不仅要关注“80后”的小说写作,也同样要解读“80后”的散文、诗歌和杂文,让不同时代的人在文化撞击中产生新的参照标准,这是批评界保持自我扩容和发展的可行路径。

根据《2013年中国图书零售市场报告》,文学类图书只占领了图书市场约一半的份额,其中“80后”作品贡献了很大的份额。当然,图书销量并非衡量文学的唯一标准,但在文学式微的今天,“80后”的图书销量对维持文学地位作出了相当大的贡献。因此对批评界而言,拥有众多读者群体的“80后”文学是一个充满挑战和机遇的园地,它促使批评家发掘新的文学理论资源,调整文学批评标准和文学价值观,寻求新的批评突破点,引导“80后”作家进行多元的创作,提升“80后”文学的含金量,真正使文学批评与文学作品齐头并进,相得益彰。

(作者单位:华南师范大学文学院)

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室