中国作家网>> 电影 >> 酷评 >> 正文

“粉丝电影”还能走多远?

http://www.chinawriter.com.cn 2014年07月31日09:38 来源:中国文化报 钱 力

|

|

今年暑期档,“粉丝电影”的阵营愈发壮大,郭敬明执导的《小时代3》、韩寒的电影导演处女作《后会无期》和范立欣执导的“快男”选秀题材电影《我就是我》等陆续上映。在一片争议声中,这些影片接连赚得了高票房。

“粉丝电影”跑步进场

7 月下旬银幕上最热闹的莫过于郭敬明与韩寒的新片之争。首映结束之后,双方又开始了如火如荼的全国路演活动。《后会无期》主创团队自7月24日起,在广州、 成都、南京、杭州等地,以平均每天七八场的频率密集出现在各大影院宣传,并与粉丝互动。韩寒的“国民岳父”之称又一次成为营销热点——网民声称花钱进影院 是为其女儿韩小野贡献“嫁妆钱”;影片中的阿拉斯加犬“小马达”也被以各种形式制造话题,引来一批爱狗人士的关注。而《小时代3》在《后会无期》上映当 天,就开启了6天的全国大规模路演保卫战。相比较而言,郭敬明将宣传重点放在了三、四线的小城市——他知道他的电影受众以及新的市场在哪里。其在宣传上大 打偶像牌,双方的粉丝群体也为了各自的偶像在线上线下摇旗呐喊,互不相让。

一个是都市生活的离经叛道,反射的是 当下的无奈感与无力感;一个是小镇青年的天真向往,反射的更多是对权势与财富的追捧。艺恩咨询曾做出统计,从题材来说,《后会无期》属于剧情片、公路片, 目标观众年龄较广泛,从15岁至35岁都可以涵盖,偏向于男性;《小时代3》属于青春片、爱情片,目标观众以15岁至25岁的青少年为主,偏向女性。7月 下旬的中国电影市场,俨然成了两位“80后”作家的票房大战。

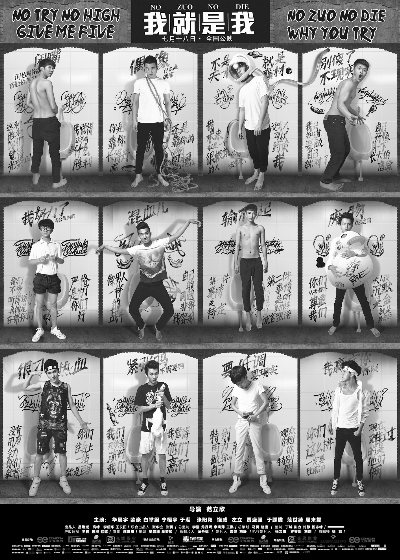

此外,范立欣执导的新片《我就是我》也于近期上 映。该片以2013年“快男”选秀和选秀十年为题材,片中不仅有华晨宇、欧豪、白举纲等“快男”撑场,李宇春、叶一茜、曾轶可、尚雯婕等热点人物也都以特 别的方式出现在了影片中,其粉丝的力量让电影的关注度迅速提升。再往前追溯,《老男孩之猛龙过江》由网络微电影《老男孩》衍生而来,之前便有着庞大的粉丝 基础,一曲《小苹果》的风靡更是吸引了更多人走进影院,主题曲的影响力不可小觑。类似的是,在《后会无期》上映之前,沉寂10年的朴树演唱的《平凡之路》 红遍全国,吸引了诸多“文青”的目光;而同名电影歌曲《后会无期》的演唱者正是大家熟知的香港歌手邓紫棋。《小时代3》则请来歌手吴亦凡、蔡依林为电影演 唱主题曲,歌手的大量粉丝同样被拉入,成为电影营销转化的对象。

“票房灵药”还是“票房毒药”?

“粉 丝电影”是否是“救市良药”?其实早在《小时代1》上映之时,就遭遇着口碑与票房两极分化的现象,差评不断却依旧“傲娇”。观众一边吐槽一边叫骂一边疯狂 地买票进影院,这似乎已经成了《小时代》系列独特的市场奇观。有人批评称,《小时代3》迎合了一种奢靡的生活,剧情无厘头,充斥拜金主义,像“长版 MV”;而《后会无期》贩卖了一种“文青”情怀,主线单薄,故事细碎,像“汽车微电影”。在这些批评家看来,粉丝非理性的观影行为让这些电影火爆,整体拉 低了中国电影的品质。

这不得不让人想起2011年暑假一部名为《孤岛惊魂》的电影,营销人员抓住刚刚因为穿越剧 《宫》而一炮走红的女主角杨幂大搞粉丝营销,使影片以500万元的投入最终卷得了9000万元的票房,一跃成为当年黑马。也由此,“粉丝电影”一词开始被 大众更多地关注。同年,韩庚主演的《大武生》上映,首映当天,在全国一些城市的影院门口,竟然摆着粉丝自发送上的花篮。而此前,李宇春参演的《十月围 城》,也出现了多个城市的“玉米”组团看片现象。2014年春节期间,当电影《爸爸去哪儿》将本属于荧屏的内容搬到了银幕上,单日票房一度逼近以上亿元成 本打造的3D电影《西游记之大闹天宫》,引得国内电影界一片哗然。

今年上映的这些“粉丝电影”的一大创新就是通 过“众筹”的方式来先期筹集资金。《小时代3》作为阿里娱乐宝的第一期产品,《老男孩之猛龙过江》作为第二期,在电影上映之前就已经赢得了阿里数十万网民 投资人的关注。《我就是我》的片方天娱传媒更是借助粉丝的热情,20天内就筹集到了500万元的预售款,印证了粉丝的强大实力。

粉 丝营销能够成为“票房灵药”,也能摇身一变为“票房毒药”。它们不过是将传统的电影意义弱化,更凸显或放大的是“粉丝需求”。当偶像被过度消费,也会加速 其人气的衰竭,最终被新人替代。从票房来看,像《小时代3》就存在上映首日之后票房迅速回落的情况。业内人士分析,首日票房占比之高,说明影片缺乏观众口 碑带来的第二波观影高潮。可见无论什么年代,能真正打动人心并引领大众审美的,是编、导、演俱佳的电影,而不是偶像们的“花拳绣腿”。

需要引导培育理性的观影习惯

严 格说来,“粉丝电影”只是一个电影营销的概念。评论界之所以不少人对“粉丝电影”缺乏好评,原因就在于眼下不少“粉丝电影”仅仅停留在肤浅的表面,只靠消 耗偶像原本的人气和魅力,很少考虑到用精致巧妙的情节讲好故事、用演员精湛出色的表演塑造好人物。被贴上“粉丝电影”的标签,主创团队自己也会觉得“很不 体面”。

在电影《我就是我》的首映现场,导演范立欣表示,该片不是纪录片,也不是“粉丝电影”。在他看来,《我 就是我》脱胎于选秀节目,却是用纪录片的视角真实呈现了一群年轻人在实现梦想道路上的拼搏与迷茫。该片的营销方伯乐营销CEO张文伯也坦言,这部电影之所 以具有较高的人气,是因为片中的“快男”其实代言了很多人的热血青春。“‘快男’只是那一年的标签,这绝对不是一部‘粉丝电影’。”他说。

粉 丝要什么,我就给你什么,曾经被业界视为《小时代》系列成功的秘诀。得知自己的电影《小时代》系列被冠上了“粉丝电影”的名头时,郭敬明否认道:这太狭窄 了!“如果你把希望寄托在粉丝身上,票房是不会好的。铁杆粉丝也就一两百万封顶了。一部电影的观影量级是几千万人次,这些人不会全是我的粉丝。粉丝只是第 一批冲进电影院的人。中间还有很多人叫‘观众’,我们的电影征服了这群人,才会有好的票房。”他说。

而对于自己的新作《后会无期》是否也是一部“粉丝电影”,韩寒不置可否:“是否是‘粉丝电影’真的不重要,只要是好电影就行了,我也在努力朝这个方向奋斗。”他也说,每一个好的作者或者好的导演身后都会有很多粉丝,但仅靠粉丝的支撑是走不远的。

反 观电影工业成熟的好莱坞,“粉丝电影”的概念也早已存在,只不过和我们对它的定义大相径庭。好莱坞的“粉丝电影”主要“追”的是电影类型、题材和角色,而 非某个特定的名人,如《变形金刚》系列、《哈利·波特》系列等。在博纳影业总裁于冬看来,对于观众而言“手中的电影票即是选票”——观众培养着市场,市场 也培育着观众,这是一个水涨船高的过程。而不少业内人士也认识到,对于观众观影习惯的顺应、引导、改变,是影视从业者不可推卸的社会责任。“粉丝电影”是 观众中心制思想下的产物,作为一定时期内新的行业现象无可厚非,而往长远了来看,提高整体质量、争取市场和艺术的双赢才是电影的最终目标。

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室