中国作家网>> 访谈 >> 作家访谈 >> 正文

蒋一谈:河流的声音是文学的声音

http://www.chinawriter.com.cn 2014年06月06日13:48 来源:中国作家网 行超

随时开启的“雷达”

记者:您曾在1994年出版过3部长篇小说《北京情人》《女人俱乐部》和《方壶》,当时的口碑、销量都不错,但那之后您却放下写作,专注于出版行业。15年之后,2009年年初,您开始写作短篇小说,能否谈一下转变的原因?

蒋一谈:2007、2008年的时候,我的个人生活遇到了一个难题,我没有办法解决,也没有胆量击碎这个难题。2009年1月25日,大年三十的晚上,我一个人开着车在北京的环路上游荡,路上几乎没有人。我回到家,看了一会儿电视,然后给朋友们发祝福短信,后来走进书房翻看之前的诗歌和读书笔记,一直看到午夜之后,情绪非常低落,但我不太习惯找人倾诉。不知道为什么,那个时候忽然很想写点什么。我完成的第一篇短篇小说是《公羊》,一个生活在城市里的男人和一头公羊的故事。写了几篇之后,得到朋友们的鼓励,于是接着写了下去。

记者:从2009年到现在,这5年您一直专心创作短篇小说,现在的心态产生了什么变化?

蒋一谈:19岁的时候,我差不多确立了未来理想,希望自己能成为一名出版家。我没想到自己会在40岁的时候还能拿起笔写作,真没有想到。2009年夏天,我的第一本短篇小说集出版后,我把它放进书柜最里面,好久不敢拿出来翻看,即使到了现在,我也习惯把新出版的小说集放在书柜里,有虚幻的、不真实的感觉。

写了5年,觉得现在的自己更能体谅他人,不再像过去那么自我了,也更加相信生活和生命的无常,以及承受和理解的意义。文学传统在选择淘汰作家,我希望自己的作品晚一点被时间淘汰,我想很多作家也是这么想的。

我最初的写作是为了自己,那支笔的确像一个发泄出口,但在得到朋友和读者的鼓励后,心里有了信心和动力,反而想为他们好好写作。我多年从事出版工作,深知读者是游离的人群,他们可以鼓励你,为你鼓掌喝彩,也能随时嘲笑你,甚至遗忘你,所以写作者不能也不要完全相信读者的忠诚度,随性和自由的选择是人的本性。

读者不是作家的朋友,而是作家的敌人,作家须努力用文字打动这个陌生的敌人,让他在那一段时间里忘了自己,找到自己,找到同病相怜的人。

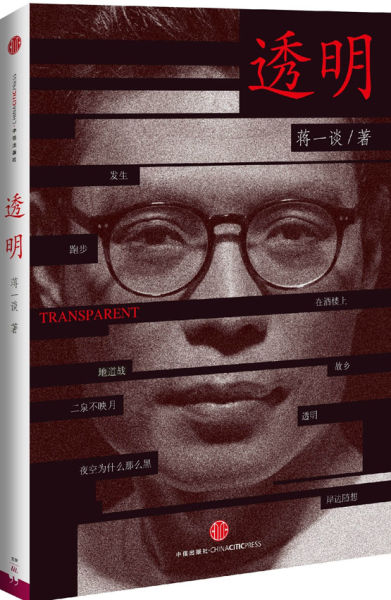

记者:09年之后您先后出版了《伊斯特伍德的雕像》《鲁迅的胡子》《赫本啊赫本》《栖》《中国故事》《透明》六部短篇小说集,这些作品中给您留下深刻印象的作品有哪些?

蒋一谈:仔细回想,现在觉得《公羊》《ChinaStory》《鲁迅的胡子》《赫本啊赫本》《中国鲤》《刀宴》《温暖的南极》《马克吕布或吴冠中先生》《夏天》《夏末秋初》《芭比娃娃》《林荫大道》《发生》《跑步》《故乡》《在酒楼上》《透明》这些篇作品是我目前记忆最深的。我喜欢关注家庭故事和家庭里的人物情感,以及现代城市人生活与精神之间的错位,这些常带给我触动。

记者:短篇小说是一个很难把握的文体,我听过不少写作者讨论短篇小说和长篇小说到底那个更难写的话题,您觉得呢?

蒋一谈:比较一篇短篇小说和一部长篇小说的写作难易度会比较简单,这就好比两个人比赛跑步,一个跑一百米一个跑马拉松,完成马拉松的选手的确需要付出更多的精力和体力,所以一部长篇小说的写作难度显然大于一篇短篇小说的写作难度。

可是从另外一个角度观察,可能会有另一个答案:如果一个作家准备用5年的时间写一部长篇小说,另一个作家准备在5年的时间内写很多篇短篇小说,那么写作短篇小说会更加辛苦。作家捕捉社会信息、生活信息的时候需要运用自己的“雷达”,写作长篇小说,“雷达”可以随时关掉,可以中途休息一个月甚至几个月然后再接着写。写短篇小说不行,持续写短篇小说需要持续的文学状态,“雷达”几乎随时都要处于开启状态,这会耗费很多时间和心力。对写作者而言,写作的难度都必须由一个人来扛。

短篇小说好比一个穿很少衣服的人,身材和皮肤的优缺点就在那儿,很难隐藏;而且短篇小说写作者,特别忌讳故事构想和故事风格的重复,所以每一篇作品从构思到完成,都需要仔细对待。

记者:就写作技巧本身而言,您认为短篇小说与长篇小说最大的区别是什么?

蒋一谈:这个问题很难回答,我试着回答。我觉得,就故事构想而言,现代短篇小说更侧重故事构想而非故事本身,这个故事构想处于这样一个交汇点:从生活出发后即刻返回的那个临界点,即出发即返回的交错点;或者说,短篇小说需要捕捉那一个将要(可能)发生还没有发生的故事状态。长篇小说更加依赖故事的延展性和人物生活的世俗性。长篇小说是世俗生活的画卷,文学的真意都在世俗里。我喜欢具有河流气息的文学作品。河流的源头是小溪小河,是缓缓的涓涓细流,越往下流淌,河面会越流越宽,越有深意,这是文学的静水深流。

记者:您有写作长篇小说的想法吗?

蒋一谈:写完《栖》之后,我有了写一部长篇小说的冲动,故事和人物会时不时冒出来。后来觉得,现在这几年,专注于写作短篇小说是最最重要的,心要沉下来。长篇小说的故事素材和背景材料在慢慢积累中。

大自然里没有直线

记者:我记得您曾说过:“对现代短篇小说写作而言,故事创意的力量优于故事叙事本身,它是写作者的文学DNA”。这是不是说,相比作品形式,您对故事构想更感兴趣?

蒋一谈:先有桌子,还是先有桌子的理念,这是柏拉图时代的哲学话题,延续到现在依然很有意义。人类首先要有登上月亮的理念,才会去制造攀升的工具。无是冥冥之中的东西,无生有,想象力是决定力。文学故事的最初构想常常来自虚空,所以在某个时间段,写作者需要无所事事的无聊生活状态。

全世界的写作者数不胜数,没有独特的故事构想和叙事方法,很难成为独特的写作者。我觉得,按篇幅来讲,两三千字之内的超短篇小说和字数在一万五千字至两万字左右的短篇小说最难写。超短篇的写作更接近于禅机。现代短篇小说追求故事构想和细节呈现,不在意故事情节,所以一万五千字至两万字左右的短篇小说,考验着写作者的综合能力。

看似无事状态下的人和事可能隐藏着独特的故事。我喜欢思考,那些大家习以为常的故事和人物,能否用另外的方法、另外的角度重新呈现?或许可以试一试。生活的常态是无事,是单调和乏味,是重复昨日,一天挨着一天,跟着时间的脚步。在常态之下,生活的暗流在流淌,人物内心的暗流在起伏。小时候读孔子的话:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”不是很懂。后来慢慢长大,经历了生活,才懂了些。河流不是时间,不是生活,不是文学,可是当古人把时间比喻为河流的时候,河流的身体发生了变化,河流变成了我们的时间,开始蕴含我们的文学和生活,变成某种思考方式。逝者如斯夫,这是时间和生命的流逝,更是河流本身的流逝,带着回忆的流逝,物我相合的流逝。有些写作者喜欢山,喜欢用山峦的方式思考人生,而我更喜欢水,因为水下还有高山,我喜欢用河流的方式思考人生。

记者:与一些追求先锋性的作家相比,我认为您的叙述方式还是倾向于传统的,您更注重寻找人们内心最脆弱的那个部分,以一种中性、温和、婉转的叙事方式击中读者,可以谈谈您的写作风格吗?

蒋一谈:文学和艺术永远需要先锋精神,需要具有颠覆和散发新鲜活力的力量。西班牙建筑艺术家高迪说过:“艺术来自大自然,而在大自然里没有直线。”而先锋性就是要在自然里创造出直线,创造出这种不可能。传统和先锋,是文学镜子的两面,看镜子这一面的时候,还要想到另一面,只有这样才可能写出短篇小说里朴实的“自然”和创造出来的那条“直线”,创造出独特的文学真实。2012年春天,城市女性短篇小说集《栖》出版后,有读者以为我是女作家,也有读者以为我是同性恋者。两者都不是。在读书活动现场,我对读者朋友们说,作家要努力成为雌雄同体的人。我喜欢脚踏实地的作品,也在努力学习并追求故事构想的独特性和语言叙事的简洁和准确。我也希望自己能在现实主义大风格的前提下,探寻故事构想和叙事的多种可能性。

记者:现实主义是一个很含混的概念。有些作家的作品看似写的是现实生活,甚至是新闻事件,但表达却是表层的、隔靴瘙痒的,不能真正深入现实的核心;而有的作品虽然是魔幻的、荒诞的,但它关注的却是人类共通的问题,是放在任何时代、任何国家和民族都成立的,所以读者会觉得它无比真实。您如何看待文学故事和现实生活、新闻事件的关系?

蒋一谈:非虚构写作在欧美发展了很多年,作品的分类(传记、回忆录、纪实文学、事件调查、游记、类型文学等)写作和传播已经很成熟。取自新闻和真实事件的写作常常意味着非虚构写作,而非虚构写作的要义是基于真实,拥抱虚构。而在拥抱虚构的过程中,作家的写作能力起着关键作用。所以,遇到一个事件,一个大的历史故事,故事结构和叙事方式,显得越来越重要。这几年,《人民文学》杂志社的非虚构栏目和写作申请计划,大大拉近了非虚构作品与读者的距离;同时,这几年出版的文化人物的个人和历史回忆录,一直受到读者的喜爱。我觉得,中国需要更多、更好的非虚构文学。

无论是虚构作家,还是非虚构作家,你的问题让我想到另一个问题:现实主义风格的作家最重要的写作目标是什么?是描写现实主义,还是描写现实生活里的那些人?换句话说,作家是以笔下的人物为道具衬托出了他眼里的现实主义,还有以现实为背景托出了他心里想写的那些人?

这几年,我尝试写了几篇故事构想与新闻事件有关联的作品。2010写的《中国鲤》,故事构想来自一部纪录片:《中国鲤鱼入侵美国》。2011年写的《马克吕布或吴冠中先生》,故事构想来自马克吕布先生在北京的影像展和吴冠中先生的自传《我负丹青》。2013年写的《故乡》,故事灵感来自一篇新闻报道:一个西班牙男人深陷“911”灾难,他选择右边的楼梯井逃生后,内心一直恐慌,后来每次遇见路口,他都会下意识地选择往右边行走。这个西班牙男人刻印在了我的脑海里。

我个人觉得,现实世界发生的新闻和真实事件应该最大限度地归属于电视和网络传播,观众由此获得信息已经足够,而写作者(其实也是观众)不能有和电视网络抢占新闻信息的心理,更不能沉浸其中。文学性真正决定作品的品质,无论你写的是非虚构作品还是虚构作品。

记者:您的小说集题词和作品文字里时常出现诗歌,都说诗歌是语言的极致表达,您怎么看待诗歌的阅读、创作对您小说创作的影响?

蒋一谈:我觉得,诗歌是距离禅宗最近的文体。我喜欢诗歌,一直在读诗写诗,这些年写了两三百首诗歌。我更喜欢口语诗歌,尤其是那些简洁的平民口语诗歌。我希望通过诗歌的阅读和写作,用另一种叙述方式存储自己的情感,同时也想通过诗歌写作保持语言的温度和湿度。诗歌和小说,是一对特殊的情侣。

知识分子和老男人:孤独的现代人

记者:您的作品里有很多上年纪的“老男人”,比如《鲁迅的胡子》《China Story》《故乡》《发生》《故乡》等等。这些人物处境不一,内心都很孤独,这一类人物形象在您的作品中非常突出。为什么着意描写这个特殊的群体?

蒋一谈:读完厄普代克的《父亲的眼泪》,他笔下的那些老男人打动了我,我也开始储备这方面的写作素材。之前的笔记本里,有十几位这样的人物,年龄从五十七八岁到六七十岁。古人说,人生七十古来稀。现代人的寿命虽然比过去长,但古人的传统理念还在留存。一个人过了70岁,会不自觉地意识到自己离死亡更近了。我父亲今年75岁,他时常一个人坐在那儿,静静地注视外面的世界,能坐很久。这一幕带给我更多的是无力感。前一段时间,电视台做了一个“谁是家里的顶梁柱”的生活调查,男人差不多都是家里的顶梁柱,可是时间和岁月对男人的折磨是很残酷的。女人害怕五官的衰老,男人害怕内心的衰老。

记者:您之前出版过以城市女性为描写对象的短篇小说集《栖》,主人公的年龄在20多岁到40岁左右,未来会写六七十岁的老女人吗?

蒋一谈:不会多写。我觉得,男人一旦衰老,比女人更能体味到脆弱和无力。男人要承受由强大(哪怕是虚饰的强大)到虚弱这一无可奈何的转变。在我看来,年迈的中国女人比年迈的中国男人,内心更显坚韧和坚强。我更喜欢探寻虚弱的人物。

记者:除了“老男人”,知识分子形象在您的作品里也有非常重要的位置,《鲁迅的胡子》《林荫大道》《在酒楼上》《温暖的南极》《跑步》《故乡》等作品,都是以知识分子为主人公的。您的小说常常刻画他们失意的、挣扎和努力承受的现实和精神现状,为什么对这个群体格外关注?

蒋一谈:写完《鲁迅的胡子》之后,我开始储备与知识分子有关联的故事构想。我想在合适的时间出版一本当代知识分子主题的短篇小说集,但我知道,这本小说集里的作品不能着急写,需要一篇一篇积累。城市女人和知识分子是我长期关注的人物群落。世界由知识碰撞推动前进,相比过去,现在的中国,知识分子的数量比以往多很多。但是,何谓知识分子?何谓合格的知识分子?这个话题非常大却又非常模糊。我无意于探寻当代知识分子的模糊和尴尬身份,因为有比身份确认更重要的事情。

我是知识分子,在现实生活里,我有失败感,有自己的精神疑难。我认识的一些“50后”、“60后”、“70后”、“80后”知识分子,也有这样那样的无力感和失败感。相比过去,当代中国的知识分子是内心更为纠结的一群人。知识是他们寻找世界、和世界对话的方式和工具,可是太多的知识和信息也会变成心里的牢笼和业障。我目前的作品与我的实际经历没有关联,可是在写作知识分子的时候,我觉得好像在写另一个自我,这种感受会让人心生沮丧。

记者:《跑步》里的主人公就是这样一位内心挣扎的知识分子,他在跑步机上奋力奔跑的场面很真实。一个生活中处处不如意的中年男人,似乎只能用最原始的奔跑与他人竞争,以此证明自己的存在和虚妄胜利。

蒋一谈:我在跑步机上锻炼身体,之前没有想过写这样一个故事。去年在新加坡的时候,我路过一间健身房,透过玻璃窗看见两个男人正在跑步机上跑步,写作灵感是在那一刻来的。我想探讨一个40岁左右的知识分子,一个文弱的男人,面对现实的原始暴力,需要在现实面前扮演强大的父亲角色。

父亲养育孩子,这是无法回避的血液里的责任,可是父亲这个角色,这个由更多的知识支撑起来的父亲角色,在突如其来的暴力面前,会怎么样呢?他的经历和思维模式,让他遗忘了暴力和力量,他被自己的生活异化了、弱化了,但后来他知道自己迫切需要男人的那种原始的暴力和力量,哪怕是跑步机上暂时的扮演,他也想以此努力唤醒自己、证明自己,同时安慰自己。社会现实越实际、越具有破坏力,知识分子就越需要扮演。

记者:您的作品经常涉及到家庭的疏离、伤痛和弥合,您刚才也提到,喜欢关注家庭故事和家庭里的人物情感,可以谈谈其中的原因吗?

蒋一谈:每个家庭都有自己的故事,我也是家庭中人。人生是机缘碎片的组合,国家是家庭碎片的组合,家庭碎片漂浮在国家时空里,寻找着各自的位置。和过往相比,这个时代,国家和家国的概念,生存和存在的概念,都在发生着变化,而变化间的人和事,蕴含着文学生机。

可能是因为性格和阅读偏好,我喜欢关注人物的情感世界,即使人和人之间产生的那种情感是瞬间的;因为瞬间,我喜欢“一机一会”这个词语,这是站在悬崖边的状态,而短篇小说的构想初始是这个状态。一个故事构想,要么感应到抓住了,要么就会掉下悬崖。所以,短篇小说的构思之端非常陡峭,但在写作的时候,陡峭感又不能显现出来。

选择了什么样的生活,或许决定了写作者的故事选材偏好。我喜欢家庭故事,也很愿意成为一名“中国家庭作家。”

记者:您的短篇小说,绝大多数是在描写城市男女的故事。中国的城市化起步比较晚,相应的城市文学出现得也比较晚,发展不够成熟。我个人认为,真正的城市文学关注的应该是生活在城市,吃穿不愁、物质层面没什么困难,而在精神层面出现问题的人。但是,目前国内很多作家还是将目光放在城市中的底层,他们所描写的生存问题基本上还是跟生计有关的。您的作品在这方面却有特别的表现,比如这本小说集里的《发生》《跑步》《夜空为什么那么黑》《透明》等,都在关注城市人的精神困境。您心目中好的城市文学应该是什么样的?

蒋一谈:这个问题也很难回答。每一个作家都是有局限的,可是局限本身又给我们留下两个思考话题:作家如何在自己的局限里创造出跟别人不一样的故事和人物,如何在持续的写作中突破自己的想象和叙事局限。

关于底层故事,我写过《芭比娃娃》。就像你说的,底层人物的生计问题常常排在精神疑难前面,或者说那个故事本身就是生计问题。后来,我又尝试写了几个底层故事,但中途都放弃了。这里面有一个个人写作心理的问题。我不太喜欢“底层”或者“小人物”这样的文学表述概念,我更愿意接受“普通人物”和“平民化”这样的表述。如果非要用“底层”人物概念,这样的人物似乎应该由两种人物构成:经济上的底层人物和精神上的底层人物;而精神上的卑微人物即是精神上的底层人物。在现实生活面前,在内心深处,那些社会地位高、收入高,且文化层面高的人物,内心里那种精神上的卑微感是真实存在的,或者说在某一个时空,会时不时闪现一下的。当代中国的知识分子更能体会到精神上的卑微感,体会到精神上的瞬间崩塌。

中国现在有4.3亿个家庭,其中城市家庭的比例今年为52%左右,城市家庭数量一直在持续增加。我曾在网上读过一个著名作家的访谈,他说他喜欢写过去的故事而不喜欢写当代现实生活,他认为当代生活很容易写,所以不写。我倒觉得当代现实生活是非常难写的,因为我们的读者是当代人,我们生活在同一个时间维度里,读者更相信自己的眼睛和生活感受,而作家的职责就是要让读者相信文字的虚构。这是一种角力。

随着时间的推移,我认为会有越来越多生活在城市里的人,尤其是那些有一定知识背景的城里人,会离开城市来到城市的最边缘或者乡村里,他们可能是在逃避,也可能想重新发现未来生活的另一种可能性。有人物的地方才有故事,而未来的中国乡土文学,抑或村落文学,从题材到思想,将会发生新的变化。

最开始写作城市文学的时候,我给自己定了“三不”原则。一,不写城市的外化符号,虚化背景;二,不写人物的五官特征;三,不猎奇。我想让自己不去注意或者遗忘眼睛所见的东西。

汉语写作与中国故事

记者:很多作家说过,童年经历影响着一个作家的写作,您是这样认为的吗?

蒋一谈:童年时代是以记忆为时间起始的。有些人,两三岁的时候有了记忆;有些人,四、五岁的时候才有了比较清晰的记忆。我对四、五岁之前的事情没有太多印记,可是我对那一段失忆的往事很有兴趣。我问过父母亲,可是他们的回答不能满足我。我父母是中学老师,我们家在校园里面,下午放学后,校园里很安静,我喜欢一个人在教室里转来转去,走遍了校园里的角角落落。读中学期间,我有口吃的毛病,害怕上语文和英语课,害怕和陌生人说话,内心有自卑感。我时常一个玩,一个人待着,或许那时候正在经历孤独,但我还不知道孤独的含义。我喜欢夏天,因为夏天多雨,我喜欢待在家里,坐在小板凳上,隔着竹帘缝隙,听看外面的雨。我相信童年的经历影响了我的性格,我喜欢独处,至今不习惯人多的地方。在成长的过程中,我始终对那段我没有记忆的往事充满好奇,那是一个空白地带、模糊地带,而我喜欢想象那个模糊地带,反而忽视了童年时代真正发生的那些故事。对我而言,写作或许就是对失忆时空的想象和探寻吧。

记者:在您最新的小说集《透明》中,《故乡》和《在酒楼上》都会让读者联想到鲁迅先生的作品,您是否在有意写作这样的同题短篇小说?还有后续的写作计划吗?

蒋一谈:写完《鲁迅的胡子》之后,我有了这个想法,但一直不敢动笔。我想寻找和鲁迅先生作品的叙事差异,也想探寻过去年代的知识分子和当代知识分子的心理异同。鲁迅先生的《故乡》,叙事从外至里,整体调性是怅然的,我想选择从里至外的视角,把人物性格放置在纠结和模棱两可的世界情绪里去。鲁迅笔下的故乡发生了变化,但故乡依然存在,可是在当代中国,故乡很有可能已经无处可寻,主人公身在异国他乡,只有通过网络科技,才能近距离地和虚拟的故乡实现心理上的触碰。在鲁迅先生的《在酒楼上》中,两个知识分子对饮伤怀,事实上是一个人在倾诉和哀叹,那个酒楼只是对话的衬托场所,空间意义是单向度的。时至今日,对中国人而言,酒楼已是最普通的现实空间,但这个空间里面除了娱乐和欢闹氛围,还会有精神上的压抑和压迫感。我想写这样一个发生在酒楼里的故事,可是故事发生之后,酒楼空间或者说酒楼的命运会怎么样呢?“酒楼”这个物理空间,是否可以具有文学“人物”般的命运启发和延展性呢?我想尝试一下。我也想通过“80后”的知识分子和酒楼空间,与读者探讨一个随时有可能摆在眼前的现实生活难题。对当代汉语写作者而言,鲁迅先生以及他的作品都是一个巨大的存在,无人可比。我目前正在构思《药》《伤逝》《祝福》等其他作品,这是一个很困难、很磨人的写作过程,需要两年多的时间才能完成。

记者:除了鲁迅之外,还有哪些作家对您产生过重要影响?

蒋一谈:在我的心底,除了鲁迅,契诃夫、菲兹杰拉尔德和纳博科夫最早影响了我的写作。当代在世的世界作家中,我喜欢门罗和裘帕拉西莉的短篇小说,喜欢石黑一雄和奥兹的长篇小说,喜欢他们平缓、细微、深沉的叙事。20世纪的文学现代化和21世纪的网络文化,遮蔽了19世纪世界文学的光芒和魅力。我特别感谢大学时代的老师,那个时候提醒我们要仔细阅读契诃夫的作品,要把基础打牢。现在遇到一些更年轻的作家,我也会把老师的话转述给他们,别遗忘了契诃夫,别太迷信现代主义文学。对短篇小说写作者而言,契诃夫是一位源头性的文学巨匠,写作短篇小说要从认真阅读契诃夫开始,然后再在写作实践中寻找自己的写作风格。

记者:具体而言,这些作家对您的写作产生了什么影响?

蒋一谈:阅读爱好常常决定写作文风。我喜欢平实的文字,慢慢浸透人物气息的文字,所以那些狂放的文字、灵秀潇洒的文字、戏谑调侃的文字,不在我的书橱里面。阅读喜欢的作家让我明白,写作者要对文学抱有虔诚的态度和赤子之心,应当与现实世界保持适当的距离,要和现实生活保持一定的疏离或者紧张度,这是避免作品沦为生活模拟化写作的重要一环;同时,也让我渐渐明白,一个写作者不能只想着描述人与现实的关系,要努力写出现实生活里的那个人,那个独特的故事和人物。写作者笔下的现实只是一个背景,是为了衬托独特的故事和人物而存在的。

文学来自现实,写作者要对现实生活有种独特的感受力和抓取能力;文学高于现实,作家的作品要能让读者既感受到陌生又感受到新鲜和熟悉。这是“来自”和“高于”文学理论的现代文学对应关系。离现实太近,文学会被现实吞没,离得太远,文学又会显得凌空虚蹈,故事和人物就会减弱或者失去现实的附着力和影响力。

记者:您出生于1969年,批评界按照惯例会把你归为“60后”作家,可是您的作品在故事构想和精神气质上却与余华、苏童、格非、毕飞宇、李洱等著名的“60后”作家有很大不同,您怎么看待这其中的差异?您在40岁的时候才开始写短篇小说,心里有压力吗?

蒋一谈:我相信一点,人活在自己的时间里,需要倾听时间的暗示。这些作家成名于上世纪八九十年代,他们在写作的时候,我也在做自己该做的事情。我们虽然出生于同一个年代,但在文学写作的时间上,他们是先行者。我尊重时间,所以我的心里没有压力。我很庆幸自己出生在1969年,这是时间和经历的秘密,没有在1969年出生,我会错过很多很多故事和感受,写作心态也会发生变化。事实上,有不少朋友和读者问过我类似的问题,我这样表述过:“我在2009年开始正式写作,刚刚起步。我是二十一世纪的中国作家。”

面对先行者的作品,我首先要学习,然后寻找绕开的路径,这是文学上的尊重,也是写作路途上的自我寻找。我在写当代城市生活,在写此时此刻,没有写个人的生活经验,我在努力虚化故事背景,潜意识里没有和历史缠绕,这或许是我的写作与他们的差异之处吧。

这几年,我一直在思考一个问题,觉得二十一世纪的中国当代文学研究缺少一个比较文学的环节(或许有,但还不是十分明显)。比方说,从2000年开始至2010年,或者说,从2010年至2020年,世界上的优秀作家们都在写什么,写了什么?中国的作家们在写什么,写了什么?或许这样的每隔五年或者十年的横向比较文学研究,能帮助我们的汉语写作跳出语言的边界,寻找到另外一种写作思维的可能性,寻找到这个世界共通的情绪和情感。

我是中国作家,用汉语写作是一辈子的事情,既然汉语是我永远的唯一的写作标签,那我能否在自己的汉语作品里淡化“中国故事”的外在符号?能否用世界思维去写中国故事?极端地说,如果把作品里的中国人物的名字换成外国人的名字,把中国城市和街景的名称换成国外的地名,中国故事的逻辑和人物情感传递是否依然存在并有效?这样的中国故事是否会更有人类的情感通融性?我在思考这个问题,也在尝试写作这样的作品。这两三年,也和国外的朋友交流,他们告诉我,《中国鲤》、《ChinaStory》、《夏末秋初》、《夏天》、《温暖的南极》、《发生》、《故乡》、《透明》、《在酒楼上》这样的作品,他们读完后能够感同身受,能够理解并接受人物的内心情感。接下来的几年,我想进一步写作这样的中国故事,虽然写起来很辛苦,但觉得应该去尝试探寻。

记者:您的下一本短篇小说集会写什么?

蒋一谈:会是一本当代中国知识分子主题的短篇小说集。目前已经积累了六七篇作品,希望今年内能把其余的几篇作品修改完成。

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室