中国作家网>> 电影 >> 电影人 >> 正文

翟俊杰电影就是波澜壮阔的画卷

http://www.chinawriter.com.cn 2014年03月21日11:21 来源:天津日报 何玉新 电影《惊涛骇浪》拍摄现场

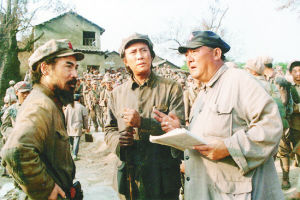

电影《惊涛骇浪》拍摄现场  电影《长征》翟俊杰给演员说戏

电影《长征》翟俊杰给演员说戏  翟俊杰

翟俊杰1941年出生,河南开封人,八一电影制片厂国家一级导演,中国电影基金会副会长、重大革命和历史题材影视创作领导小组成员、国家新闻出版广电总局电影审查委员会委员。主要作品《血战台儿庄》《共和国不会忘记》《大决战》《金沙水拍》《长征》《惊涛骇浪》等,多次获得中国电影金鸡奖、华表奖、百花奖,中宣部“五个一工程奖”,解放军文艺大奖,中国电视飞天奖、金鹰奖。2005年获“国家有突出贡献电影艺术家”荣誉称号。

印象:从主旋律导演到时尚老先生

2013年年末,应天津“诗现场”诗歌沙龙邀请,著名导演翟俊杰来到天津,以“电影中的诗歌美学”为主题,与徐柏坚、朵渔、冯景元等天津诗人及读者,分别在位于五大道的“诗现场”、鼎天艺术会所和水上公园附近的天泽书店进行了三场对话交流。

翟俊杰很喜欢天津的五大道,这里对他来讲并不陌生。上世纪70年代,他在《解放军报》当记者,到天津采访《歌唱祖国》的作者王莘先生,王莘当时就住在五大道的一幢居民楼里。翟俊杰回忆说:“在他家里,他给我讲创作这首歌的故事。”几年前,翟俊杰执导《我的法兰西岁月》,先期在法国拍了四十多天,为节约成本回到中国继续拍摄,他首先想到的就是天津五大道的老街景、老建筑。

翟俊杰被圈里人誉为“将军导演、主旋律导演、红色导演、硬汉导演”。从《血战台儿庄》到《长征》,从《共和国不会忘记》到《惊涛骇浪》,看他执导的电影,内心总能随着剧情发展和人物命运的跌宕而产生一种情感——这种情感不仅来自电影画面波澜壮阔的气势,更来自于影片内在所表现出的英雄主义情结。

人们知道翟俊杰是因为他导演的作品,其实,翟俊杰还是一位好演员。他毕业于解放军艺术学院戏剧系,曾系统学习过表演。当年滕文骥根据蒋子龙原著改编拍摄电影《锅碗瓢盆交响曲》,翟俊杰在片中出演思想僵化、跟不上时代发展的老经理游刚;孙淳饰演锐意改革进取的青年职工。老少二人经过一番较量,老经理终于认识到改革的重要性。翟俊杰把游刚这个带有喜剧色彩的人物塑造得活灵活现。在《血战台儿庄》中,他本是导演,因为演员未能到位,他又兼演了壮烈殉国的川军战将王铭章,在战场上宁可开枪自杀绝不做俘虏的英雄,给观众留下了深刻印象。这次出演让他获得了金鸡奖最佳男配角提名。1988年,他自编、自导了反映四川省攀枝花钢铁基地建设的影片《共和国不会忘记》,还在影片中饰演主人公田耕,获得了中国电影百花奖最佳故事片和金鸡奖最佳故事片提名。

因为演技高超,作为导演的翟俊杰自然成为调教青年演员的高手。出生于1990年的钟秋在《我的法兰西岁月》里饰演少年邓小平,那时他还是初中生,他的表演让他获得了当年中国电影华表奖优秀男演员新人奖。潘粤明也是翟导发掘的新人,他凭借《惊涛骇浪》获得了华表奖优秀男演员新人奖。

翟俊杰为人低调谦逊。《解放军报》有个栏目叫“名人夜话”,曾经约他写写自己。翟导这样写道:“军报‘名人夜话’专栏约稿,惶恐!我想当名人,可惜相差甚远,我只是人民军队中的一名老兵。”其实他早已是电影界举足轻重的人物。2005年纪念中国电影诞生100周年,国家人事部、广电总局授予全国50名电影工作者“国家有突出贡献电影艺术家”称号,翟俊杰位列其中。他说:“获得如此巨大的荣誉,我居然和黄宗江先生、谢晋先生、张瑞芳大姐、秦怡大姐、田华大姐一起得到这个荣誉,我感到很不安……”

电影人的人生就是一部电影。已经72岁的翟俊杰还是一位时尚的老先生。“我有很多年轻的朋友,我喜欢和他们在一块儿。有本书很畅销,《明朝那些事儿》,有工夫我也写个‘你们年轻人那点事儿我都知道’——画个对钩耐克,弄俩小人背靠背,举个杆polo……女孩一买包LV、爱马仕、普拉达,什么悲催、驴友、奥特、元芳,神马都是浮云……我还想找条牛仔裤弄几个破洞,把头发染成红的黄的,也来个鸟叔造型。但我一看周围老伙计们很少这样子,我要这样就成妖精了。”

其实,在每一位导演的内心,都在等待着属于他自己的更好的作品。因为这种坚持,让他们永远不会变老。正如60岁的路易·马勒执导《再见吧,孩子们》向童年致敬;50岁的波兰斯基拍摄《钢琴师》叙述童年的梦,翟俊杰也在62岁时执导了《我的法兰西岁月》;71岁执导了新片《一号目标》。与他早期的作品相比,他现在的作品变得越来越年轻,越来越时尚。他说,他还想继续拍下去,拍古装片,拍大喜剧,拍爱情片。“我把我对青春时期的记忆和对年轻一代的祝福融入其中,这些作品是我的絮语,是我的孩子。人的生理年龄可以逐步叠加,但心理年龄、艺术年龄永远不能变老,要始终保持一种学习进取的心态。时尚不仅仅属于‘小年轻’,同样属于‘中年轻’和‘老年轻’。”

战士、记者、导演的心路历程

记者:您的电影作品主要是战争片,您也经历过军旅生涯,那段生活对您日后做导演有哪些影响?

翟俊杰:2014年是我当兵56周年,我17岁当兵,考入十八军文工团进军西藏。参加了两次战争,一次是1959年的平息叛乱,一是1962年的中印边境自卫反击战。看我年龄小,首长分派我押俘虏、掩埋烈士、做战场鼓动。

那时候没想到今后会从事军事影视导演,但战争生活的洗礼让我感到弥足珍贵,感谢生活对我的恩赐。我知道战场是什么样子,我知道兵是什么样子,知道爆炸流血是什么样子。在战场上,血是像红药水抹抹涂涂沾上去的吗?是鲜红的吗?没有经过战争,那么你到医院去体检抽血,那血是鲜红的吗?是发乌的。如果再放上半小时,氧化了血小板凝聚,那就是发黑的。炮弹、手榴弹爆炸,是呈放射状的,人卧倒以后正好与放射状的爆炸成了死角,弹片就不容易炸伤自己了。有的影视表现战士对敌人的仇恨,用冲锋枪扫射,那个弹夹里才压几发子弹啊?不见换弹夹光见枪口喷吐火舌,太不真实了吧?真正的实战应该是快速点射,先把跑在前面的敌人消灭掉,要节约子弹,有效杀敌。为什么当年大家看《南征北战》那些电影觉得真实,因为那一批老艺术家都是经历过战争的。连拿枪的姿势,刺刀的插法,都是地道的军人气质。绑腿怎么打才能走得有力量,像老太太那样松垮垮缠两下成何体统?有些影视剧甚至女军人还有眼线腮红,衬衣是白白的,帽檐一看就是从服装厂刚拿来还硬得发僵,这是不真实的。

记者:从西藏回来,您考上了解放军艺术学院,说说您的那段经历。

翟俊杰:1963年,我们西藏军区文工团到北京向周恩来总理、聂荣臻元帅、贺龙元帅、罗瑞卿大将等中央和军委首长做汇报演出,首长们在西单民族文化宫接见我们。刚好那时解放军艺术学院招生,部队首长跟我说,现在团党委研究给你个名额,你去考试,考上了是你的造化,考不上还回来。我就去考试,那时候什么都不懂,就朗诵郭小川的《向困难进军》。演小品我也不懂,就做了个开荒的小品。在西藏时我们自己开荒,都是生活中的真实体验,我做得特别细致,因为那就是我的生活。我被军艺录取了,那时候叫戏剧系,四年的大学本科生涯,学习了斯坦尼斯拉夫斯基、涅米洛维奇·丹琴科、布莱希特的表演体系。

毕业那年刚好“文革”爆发,电影厂关门,文工团解散,我没地方去了。因为我平时爱写文章,就把我分配到了解放军报社做记者。可惜和影视剧创作实践无缘。但因为职业的关系,我遍走长城内外大江南北,也曾经当潜艇兵深入到深海,当空降兵飞翔蓝天,深入到部队的最基层。我还结识了一大批优秀的老一辈艺术家,包括天津的王莘、沈阳军区的曲艺大家朱光斗、北京军区的作曲家唐诃、词作家洪源和石祥、广州军区的戏剧家李长华、剧作家赵寰、诗人韩笑,以及写过《我们走在大路上》《二小放牛郎》的大作曲家李劫夫。还有一批老的记者、编辑教我如何做一个正直的人,也磨炼了自己文字的生动性、准确性、鲜明性。

记者:本来职业转型已经成功,后来为什么又回到老本行?

翟俊杰:是因为我的忘年交黄宗江先生。宗江是八一电影制片厂的老一辈电影艺术家,创作过《柳堡的故事》《海魂》等许多优秀的电影作品。1959年,我们在西藏拉萨初识。他那时候在创作电影《农奴》。后来,我和宗江在“文革”中又一起在山西侯马“五七干校”劳动,他是摘掉领章帽徽的“黑帮”,我是带着红领章红帽徽的“五七战士”,但是命运一样,都是苦力的干活。我们俩那时候还进行小小的“地下活动”,我给他传信。两个人走到一块儿假装不认识,我小声说:“晚上在铁路拐弯处等我。”我们就是在那种环境下结下亲密的友情。1976年,宗江同志力荐把我调到八一电影制片厂。到了八一厂,我先做编剧,后来任文学部主任兼党委书记,最后还是回到了我的本行——影视导演这条道路上。

重大历史题材也有必要进行艺术虚构

记者:《血战台儿庄》是您导演的第一部电影,这是影视作品中首次表现抗日战争时的国民党正面战场,在当时是很大胆的突破。

翟俊杰:《血战台儿庄》是我与八一厂杨光远导演老杨哥合作,讲述抗日战争时期国民党正面战场抗击日本侵略者的一段历程。要坚持历史唯物主义,这是中华民族的抗战,是中华民族的民族魂。全民团结起来,地不分南北、不分阶层、党派,只要拿起刀枪棍棒和日本法西斯搏斗都是爱国的。艺术创作需要艺术勇气,还需要政治勇气。党的十一届三中全会解放思想、实事求是的精神鼓舞我们进行了这次艺术实践。

《血战台儿庄》到香港举行首映礼,放映完灯一亮,几个穿西装的先生向我走来,含着眼泪,他们是影片中出现的抗日爱国将领孙连仲先生的孙公子。我在影片中兼演了抗日英烈、川军122师师长王铭章将军,他的夫人在香港定居,也去看了,掉着眼泪。我心里非常感动。香港电影市场每周都有影片票房排行榜,我记不太清了,好像排在不是第二名就是第三名。我后来听台湾电影界的朋友们跟我说,《血战台儿庄》当时在台湾也放了,蒋经国先生看了,宋美龄女士也看了。

记者:您是重大革命历史题材影视创作领导小组的成员,您怎样看待历史题材中的历史真实性?

翟俊杰:创作重大革命历史题材影视作品,我不太赞成还原历史。历史不可能还原。《史记》是记录了司马迁眼中的那段历史,如果换一个人写,也许就是另外的角度。所以,只能是历史的渐近线,只能无限地逼近历史。拍这种题材的影片,既不能照搬历史,又不能拘泥于历史,而应尽量地接近历史,在事件中展现人物的性格风貌。首先必须大量掌握史料,要对那段历史了熟于心;其次,电影作为艺术作品,不可避免地要有艺术上的虚构和重组,但这种虚构不能想当然,必须有历史的真实依据。

拍重大革命历史题材,要牢记两句话:第一句是大事不虚,小事不拘;第二句是不要戏说,不要猎奇。绝不能胡编乱造,但是你可以深入发掘。重大革命历史题材在忠于史实、忠于人物的基础上,应该,也必须要进行艺术虚构。不是把各种史实捏合到一块儿弄个剧本就行了。怎样把我们的作品做得好看些,再好看些,吸引广大观众来看?要思考。不要标语口号、空洞说教,大话连篇,不要模式化、概念化。生活本来是丰富多彩的,怎么能到了银幕上就显得干瘪苍白了呢?讲中国好故事,讲好中国故事。就是要艺术化地传递正能量。

电影不必分商业片、文艺片、主旋律

记者:您是主旋律电影的代表人物,您如何理解主旋律?

翟俊杰:我认为主旋律应该是宽泛的。甚至我觉得电影就是电影,不必分什么商业片、文艺片、主旋律之类。商业片就不需要思想文化内涵了吗?文艺片就不要商业性了吗?吸引大家来看不好吗?主旋律是什么?我觉得能给人以美好、光明、亲情、力量、希望的电影都是主旋律。仔细想想,美国大片《巴顿将军》《拯救大兵瑞恩》《珍珠港》《泰坦尼克号》《战马》,哪个不是在宣扬美国精神?战争题材、军事题材并不是中国独有的,在西方影坛、在好莱坞也是重要的类型。只不过人家常拍常新,拍得好看,有一系列生动的细节。教科书式的说教不行,如果这样的话直接去看教科书不好吗?有什么必要花很多人力、物力、财力拍一个不是电影的电影。该怎么做呢?我们当然不能搞低俗,把战争游戏化。把我们民族的抗争史弄成一场游戏,难道不荒唐吗?拍《大决战》时,我在导演阐述里指出,我们的大决战是“武松打虎”,不能“武松打猫”。打的是虎,不是“好玩儿”,以此展现人民军队战无不胜的正义之师形象早在几十年前,周恩来同志就提出文艺创作要寓教于乐。这个“乐”我理解不是单纯的哈哈大笑,是要求我们通过电影艺术化地给社会传递正能量。我们自然不能去拍那些低俗的东西,但也不能模式化、概念化、空洞说教。但总是要有市场,市场两个字并不坏啊。观众不爱看,你有什么辙?怎样吸引观众自发参与审美,这确实要思考。

记者:把您拍的这些电影串起来看,感觉您的每一部电影都在追求突破。

翟俊杰:无论我的哪个作品,我在导演阐述里始终有六个字是不可少的——创新、突破、超越。哪怕前进一步,也比原地踏步强。这些观念,也是宗江反复对我强调的。比如说我“三拍长征”,第一次拍《金沙水拍》表现长征历程中最具传奇色彩的一个阶段,红军四渡赤水、彝海结盟,毛泽东出奇兵、打胜仗,所以我采用了悬念性很强的叙事风格来表现这奇中之奇的内容。第二次是《长征》,选择诗意化的风格,追寻的是史与诗的结合,全景式地展现波澜壮阔、悲壮感人的岁月,包括使用演员我都在仔细考虑,我选用唐国强第一次扮演毛泽东。在音乐上,我采用“声画对立”的手法,惨烈的场面出现的是凄美的《十送红军》,让人产生更多的艺术联想。我还把这首歌的最后一句词做了改动:“问一声亲人红军,此一去西征何时才回还”,回什么啊!多少先烈都在不同阶段倒在长征路上了。乃至《我的长征》,毛泽东成为配角,我将创作视角落在红军小战士王瑞身上,他在长征中与亲人、战友生离死别的遭遇和他的成长构成了这部影片的主线。

长征是一段悲壮而神秘的历史,我每一次接近它都会有一种别样的感受,或是激动,或是震撼,每一份感受都是迥异的。但唯一没变的是长征中红军的那份坚定不移的信念,每次都让我感动。如果没有信仰,二万五千里长征是不可能走下来的,而我们现在的社会需要的正是那么一份信仰。

最重要的是抓紧时间做有意义的事

记者:无论《血战台儿庄》还是《长征》,看您的电影,总能感受到一种悲壮的意蕴。

翟俊杰:“悲壮”是一个古典的美学概念,是一种境界。我常说我喜欢小桥流水,喜欢非常柔美的东西,但是我好像骨子里由于是当兵的出身,我更喜欢大江东去、排山倒海的气势。但从剧作到导演,都要注意细节的表现力,以展现人物的内心世界。老导演谢晋曾对我说过,拍片犹如双手捧水,务必十指并紧,否则这儿滴一点儿,那儿滴一点儿,整个影片的质量就滴完了。

记者:您与黄宗江先生是忘年交,您的性格是不是也受了他很大的影响?

翟俊杰:2012年宗江同志驾鹤仙逝,他在去世之前赠送我两句诗:“纵是百年终日饮,不过三万六千天”。一个人就是天天有美酒喝,有多少财富,一百年不过活三万六千天。抓紧时间对国家、对人民,更对自己做点有益的事儿,比什么都强。宗江弥留之际,住在医院重症监护室,我问他你想吃什么?他说想吃大闸蟹。我立刻打电话托南京的朋友给我空运来两篓,可医生告诉我他已经不能进食了。我不能进监护室,就在外面透过摄像头对宗江说:纵是百年终日饮,不过三万六千天!传声进去,他躺在床上乐了。他那时候都那样了,乐天派啊!

记者:您与谢飞、吴贻弓、黄蜀芹、吴天明等导演被归纳为第四代导演,但从您的电影观来看,您又似乎不属于他们中的一员。

翟俊杰:我搭上的只是年龄的末班车,我的艺术成熟期恰恰是与第五代导演集体崛起的时间重合在一起的。我在上世纪80年代初还去北京电影学院编导进修班学习了一年半。我要充电,除了斯坦尼,还得研究研究法斯宾德、安东尼奥尼,黑泽明,以及费里尼、德西卡的意大利新现实主义、法国左岸派和新浪潮是怎么回事,我要搞明白。黄宗江、谢晋、严寄洲、孙道临这一代大师对我起到了很大的启发作用,但我也和第五代导演的那种创新的话语叙事、表意造型等等有所契合与重叠。一句话:继承、开拓。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室