中国作家网>> 电影 >> 酷评 >> 正文

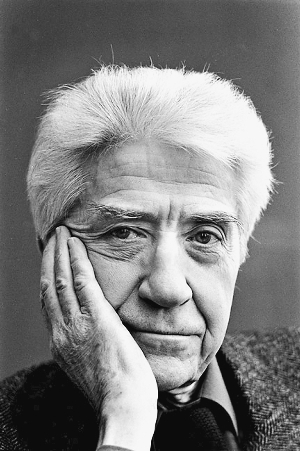

阿伦·雷乃:夜,雾,世间乌有的“马里安巴”(贾晓伟)

http://www.chinawriter.com.cn 2014年03月06日10:24 来源:北京日报 贾晓伟

法国导演阿伦·雷乃逝世了,又一位欧洲电影界殿堂级大师。早在20世纪50与60年代,以戈达尔为领袖的法国“新浪潮” 电影闻名天下时,雷乃的作品因与“新小说派”有更多的联系,在其间成为另一面旗帜。他是“新浪潮”与“新小说派”的结合者,电影作品中没有“新浪潮”的躁 动、激进乃至简陋;而是以剪辑的独特与修辞的精致闻名世界。文学成为了影像的真正根基,让雷乃以更为内在而深沉的表达撼动人心。

初入电 影世界的雷乃,充满了对政治与历史深重命题的感悟与担当。他1955年拍摄的《夜与雾》极为敏感,涉及当年法国政府与纳粹合作的内容(因此被取消了参加戛 纳电影节的资格)。而1963年的《慕里埃尔》,则指向法国参与的阿尔及利亚战争,备受各界非议。作为不折不扣地与巴黎左岸知识分子抗议政府的各种声浪相 呼应的导演,雷乃在影像世界不停地把20世纪的欧洲或法国放在“夜”与“雾”二重奏鸣的氛围之中;而记忆与现实的双重编织,空间的不同变化,是他有效编织 故事的方法。在1959年的作品《广岛之恋》里(剧本来自小说家杜拉丝),欧洲小城与日本广岛,在两个相恋者的记忆里彼此闪回,人性的受辱与伤害与当下有 关,又事关过去难以言说的痛楚,造就疏离。因为“梦魇”难以散尽,空留下爱与悲悯在其间流动,给人无从解脱的压抑。

如果说雷乃的许多作 品,在内容上都与记忆以及时间的学说相关的话;他的另一类作品,则充满了形式上的探讨,是一位从现代主义到后现代美学之间的过渡者与实践者。他的《老调重 弹》,是一部既“说”又“唱”的轻喜剧片,戏剧味浓,充满戏谑色彩,十足的后现代味道。当然,他最让人费解而又难以忘怀的电影,是1961年拍摄的《去年 在马里安巴》。片子展现了一个封闭的城堡般的世界,一座记忆与现实的恶作剧迷宫。男女主人公之间看似相识,又不能确认;其他的人物,符号般在其间穿插,象 征与寓言般的对话比比皆是。《去年在马里安巴》的小说来自“新小说派”领军人物罗布·格里叶,他的小说既像一个“谜”,更是一种“虚无”。雷乃在这里放弃 了现代主义的“荒谬感”,而是以一个梦否定另一个梦,而各种梦叠加到一起,成了一团混合的意识的“雾”,类似巴洛克音乐音符彼此的循环与传递,传达出棱镜 与万花筒般的迷幻效果。

雷乃在20世纪70年代拍摄的《斯塔文斯基》,是一部历史人物电影。片子把一个19世纪80年代生于基辅,后在 欧洲发迹的传奇“骗子”的内心轨迹展现出来。《我的美国叔叔》(1980年),则是对“人”这个物种的全方位立体解读:从潜意识理论,到生物学解释;从童 年记忆,到今天的现实境况;从他人,世界,到自我——一个人在世界的重重迷宫里行走,最终仍是莫衷一是,一团乱麻。片子的第一句话便事关“存在”——“存 在的唯一理由就是存在”。可见整部作品受到法国二战后盛行的存在主义思潮的影响。

20世纪80年代以后,尤其是90年代至今,雷乃作为 电影大师的影响力慢慢减弱——尽管在2014年3月1日以91岁高龄去世前,仍有新作问世。近些年来,一些针对他以往作品的争论与非议,成为影评家关注的 中心。美国评论家桑塔格指责雷乃的电影充满“形式主义”,把“冷漠与痛苦混合在一起”,而且使人“沮丧”,“缺乏活力”,“多少有些谨小慎微,负载过重, 装模作样”。但桑塔格未免有些求全责备。雷乃的电影里有一种“法国味道”,即“阴柔的雅致”,而非要深刻成一种面对世界的“犀利”——那种不依不饶的表达 方式。也许雷乃没有桑塔格所求的那种“狠”与“彻底”,入血入肉,还要刺入骨头的程度。他对政治与现实的批判,因太强的形式感而减弱火药味了。

从 21世纪开始,随着东西方阵营对抗的结束,电影作为娱乐主体,强力与消费文化结合,再没有了雷乃这样的电影大师,以重量级作品对今日世界产生不同凡响的影 响。电影成了资本游戏,而雷乃,或者说伯格曼、安东尼奥尼、费里尼等大师,则是将电影视为欧洲人文主义的延伸,表达对“人”的深度剖析与关注。但娱乐文化 主导的电影,更多是好莱坞式的技术修辞,一个个离谱的“假人”也开始无度地充斥市场与影院。雷乃已逝,这个世界真的剩下了他的“夜”与“雾”,还有“虚 空”;事关过去的一切,成了难以确认的“马里安巴”。

贾晓伟,诗人,文艺评论家。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室