中国作家网>> 民族文艺 >> 作品 >> 正文

侗乡堂安

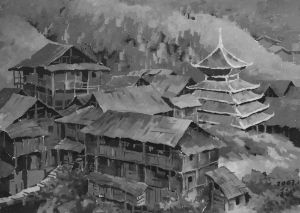

http://www.chinawriter.com.cn 2014年02月28日10:48 来源:中国民族报 石平武 水彩画《山村一隅》 石平武 2001年

水彩画《山村一隅》 石平武 2001年1 堂安是贵州黎平县海拔较高的一个侗寨,百来户人家,据说已有700多年历史,现在归肇兴乡管辖。我之所以知道此地,是因为听说有位挪威老人要在那里投资兴建一座生态博物馆。而他之所以这么做,是因为那里有一股水质特别优良的山泉和一栋具有悠久历史的侗家吊脚楼。据说,那栋楼高四层,长八间,这样高大的侗族吊脚楼实属罕见。屋里那各式各样的古老用具,件件都堪称文物。

有一天,我在一本画报里见到了堂安的照片,觉得那里景色不错,于是就决定抽时间去那里走一趟,画些画回来。

也许是想得太久的原因,我对堂安产生了一种莫名其妙的感情。想象之中,那里有太多值得画的景致和值得研究的东西。别的不说,光那栋罕见的吊脚楼里,就不知道有多少什物可以研究或者当作静物来画。

2001年暑假,我终于有时间了。我的计划是到堂安住上一个月,自己挑水、做饭,好比当地人中的一员。白天我在寨子里画画,晚间就和人们坐在鼓楼下聊堂安的历史、风俗,或者在住处看看书、写点儿东西。争取在一个月之中,把寨中值得画的角落全都画一遍,值得了解的东西都了解一下。

2 我邀请画友文子、刘小铭与我同行。

进了寨子,见到了四四方方的堂安鼓楼。站在这里眺望山下那绿色的梯田、蜿蜒的公路、远处的寨子、成片的森林、层层的远山,真的很爽。虽是夏季,这高高的山寨上却凉风习习。

当我们问到那栋即将拿来做生态博物馆的吊脚楼在什么地方时,得到的消息几乎让我晕过去:前不久,楼内因漏电而失火,吊脚楼以及里面的东西全都化为灰烬了。

我问当地人:“那位挪威老人知道这件事了吗?”他们回答说:“老人已经去世了。他去世没多久,这栋楼就烧毁了。”

不管怎么说,我们还是先安顿下来。吃住定在刘小铭同事的亲戚家。这是一户好人家,勤劳、和谐、好客。主人家有两个孩子,儿子叫大良,正在读中专,开朗聪明,女儿叫小柳,读初二了,漂亮能干。我们把东西放好后,就由他们带着到寨中走动,寻找能够画的景点。

接下来的日子,我们根本没有自己做饭。因为主人家不认为和我们同吃同住会带来什么麻烦,相反,还觉得挺热闹,很开心。结果,天天都是小柳忙着做饭,我们只是全身心地投入创作。

文子只画水彩画,几乎张张成功。而我的状态一直调整不好。起初我画水粉画,都很失败,后来换水墨画,也没找到感觉,心里很焦躁,画稿散落到地上。

一个小孩拾起一张,对同伴说:“这是宣纸。”

我看那小孩大约10岁,却认得宣纸,这在乡下可不是寻常事。

“读几年级了?”我问。

“三年级。”他说。

我又问:“你怎么知道这是宣纸啊?”

他说:“是老师说的。”

接着他还补充了好多话,比如“宣纸是画国画的,好的宣纸很贵,我们买不起,不好的宣纸这里也没有卖的,所以老师只教我们在白纸上画国画”,“老师说国画是我们国家的画,很重要……”

乡下小学三年级的孩子,能知道这么多,我既惊奇又感动。于是,我从画夹里拿出好几张宣纸送给他。这时,我听到旁人在夸我。

后来,我又改画水彩了,可情况也没大的改观。只有一张稍微有点儿效果,我取名为《山村一隅》,投到《人民教育》杂志。

3 堂安那股山泉水让我长了见识,真是名不虚传。水是从山体里涌出来的,人们用大青石开槽,做成类似某种动物头部造型的接口,到了末端,将水引成左右两股,清凉的泉水倾泻而下。来挑水的侗家女无须用井绳,也无须用竹瓢,直接拿桶接水就是了。那水的口感美得让我无法形容,只有亲自到堂安去尝尝,才知道我说的没有半点儿虚假。

我们在那儿的时候,每天晚上都有成群的青年男女集中到我们住的那户人家来排练侗歌侗戏,非常热闹。

这项活动我们事先不知道。原来,小柳是主要的召集人。小柳家有这个传统,她奶奶就是寨中有名的侗戏迷。我们去时老人不在家,听说是到别的寨子看戏去了。

堂安是黎平的重要旅游景点之一,有团队来了,村民就把这些代表民族文化的东西表演给游客看。过年过节的时候,老百姓也以此自娱自乐。所以,没事的时候,人们一直就这么练着。我发现,有我们这些来画画的外乡人在这里欣赏,他们好像表演得更加起劲。

也有老人来纠正大家不太规范的踩堂步法。其中,一位高个儿的老汉教得很认真,一步一步地走给大家看。老人很幽默,他说:“我们从来就是这样走的,你们年轻人现在又有了什么新的走法,那我就不知道了。”他一边夸张地学着年轻人那种极不规范的走法,一边说:“这样的走法我这么老还从来没见过。”他还不时地模仿一些顽皮的年轻人边踩堂边起哄的声音。

有了这些活动,我们的乡村夜生活并不寂寞。在这段时间里,文子学会了一首侗歌。

刘小铭由于精通侗歌侗戏,也有了用武之地。他从第一天晚上开始,就不断地纠正大家演唱、表演不到位的地方,还给大家做很准确、很优美的示范。在他的指导下,年轻人一天比一天有进步,大家都离不开刘小铭了,他成了临时指导老师。我突然觉得,一个人能够懂得一门民间艺术,在乡村里真是很吃香。

4 在堂安,我在绘画方面收获甚微,倒是在其他方面有了些别样的感受。比如,每天能够幸福地喝几口堂安的泉水;比如,认识了杏子,这是一位曾经以文化使者的身份到过挪威的女孩;又比如,跟小柳、杏子到寨子的后山去采集一种树叶来做乌米饭;当然,还有每天晚上的侗歌侗戏。这些都给我留下了深刻而美好的记忆。

我们准备离开堂安的时候,决定付给小柳家一点儿钱以表谢意。但这家人对我们此举一致表示强烈反对,无论如何不肯收下,我们没办法,只好买了一个电饭锅相送。

堂安成为旅游景点后,为了保护环境,老百姓就不能在附近的山上砍柴了,做饭的柴火因此没了来源。我们此时赠送小柳家一个电饭锅,是很适宜的,全家人都感激不已。

离别时,大良和小柳一直把我们送出寨门才返回。

离开堂安后,那里的故事还在继续着:生态博物馆建成了;从公路岔进堂安去的便道,全部修成了柏油路;杏子到北京读书去了,带回了天津籍的男朋友,他们在堂安举行了侗乡最隆重的婚礼,网络上都有了报道;小柳也到贵阳的学校读旅游方面的专业去了……

2008年1月,我在7年前投去的稿件《山村一隅》,终于发表在《人民教育》杂志的封底。这是一个迟到的慰藉。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室