中国作家网>> 电影 >> 酷评 >> 正文

著名影评人柏小莲:华语电影迎来“最好的时光”(尹春芳)

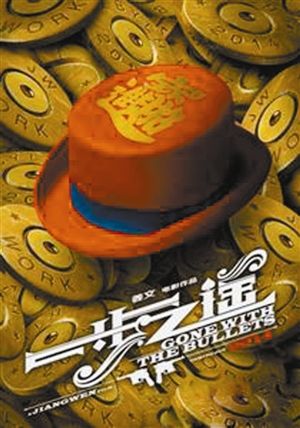

http://www.chinawriter.com.cn 2014年02月26日10:34 来源:深圳特区报 尹春芳 2014年令人期待的电影之一《一步之遥》。

2014年令人期待的电影之一《一步之遥》。编者按

一年之计在于春。马年新春伊始,国内文化、娱乐界便已摩拳擦掌,为在2014年持续向好的文化娱乐格局中分得一杯羹而跃跃欲试。《人文天地》今日通过采访业内专家和重要文化机构,开一场纸上的文娱展望会,请他们畅谈2014年的新打算、新项目,看看能够为读者提供什么新愿景、新期待,对各行业有望出现哪些新趋势、哪些人物将执掌今年的文化娱乐权杖做一番“大前瞻”。

文娱风向之

电影

大势:

◎ 深圳特区报记者 尹春芳

2013年全年的票房定格在217亿元,比2012年170亿元增长了47亿元。对2014年的华语电影票房预测,多数人信心满满,票房不会停止增长的步伐。这种底气来自于,相比于2013年华语电影的“小年”,2014年,大片来势汹汹。十几位大牌导演掌镜的大片云集,中小成本也不甘示弱,鲜花与盔甲交相辉映,现代与古装各有千秋。

姜文带着《一步之遥》从鹅城来到上海滩;许鞍华的《黄金时代》书写民国与巾帼;老调新弹的《智取威虎山》是“怪咖”徐克第一部“试水”主旋律题材;老谋子虽然口碑下滑,签了新东家,也交出了成绩单《归来》;陈凯歌刀背藏身,带来锐气十足的《道士下山》;大导吴宇森讲述“东方泰坦尼克号”的《太平轮》;宁浩的《玩命邂逅》锋芒尽现;侯孝贤拍了十三年终于交稿的风柜里的唐传奇《聂隐娘》以及千呼万唤始出来的贾樟柯的《在清朝》……光看这些闪亮的名字,就能感觉到迎面扑来的朝气与硬气。

乘着本届柏林电影节,华语电影重拾荣誉的东风,相信2014年的国际三大电影节上会劲吹“中国风”。纵观这十年间,无论从影片质量,故事类型以及艺术水准,2014年可谓华语电影“最好的时光”。对于观众来说,不缺好电影,只要带着好趣味,就一定能在电影院里找到一种感动,一种精神,一种力量。

大作:

1.《一步之遥》

导演:姜文

主演:姜文、葛优、舒淇、周韵

看点:姜文的上海情结

2.《聂隐娘》

导演:侯孝贤

主演:张震、舒淇

看点:曲折离奇的唐传奇

3.《黄金时代》

导演:许鞍华

主演:汤唯、冯绍峰、郝蕾

看点:一代才女萧红的传奇

4.《智取威虎山》

导演:徐克

主演:张涵予、周冬雨、高虎

看点:翻拍红色经典

5.《归来》

导演:张艺谋

主演:陈道明、巩俐

看点:小人物身上折射出大历史

6.《道士下山》

导演:陈凯歌

主演:王宝强、吴建豪、范伟、林志玲

大观:

关于电影层面的探讨会更多

去年华语电影大片数量少,今年迎来了创作的“大年”,姜文、侯孝贤、许鞍华等名导都携自己的大作与我们见面,如此一来会令今年影片之间的“对垒”更有可看性。我们可以预计的是,像《一步之遥》、《聂隐娘》、《黄金时代》等片都产生关于电影本身故事层面和艺术层面的探讨,有望再造《一代宗师》当时引发争论的现象。这种争论并非像《小时代》那种已经脱离电影本身的意义,而是以电影论电影,或许会对国产电影有一定的积极效果。

文娱风向之

文学出版

数字出版迎来形态变革

大势:

◎ 深圳特区报记者 孟迷

从年初50万种图书亮相北京图书订货会开始,2014年中国文学出版的风向逐渐明朗。而其中最重要的是,中国将迎来数字出版的形态变革。

2013年,亚马逊Kindle在国内高调上市,多看阅读被小米收购,BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)纷纷涉足数字阅读,首批数字出版转型示范单位诞生,国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》印发……一时间数字出版风起云涌。出版界业内人士预测,2014年数字出版将呈现新动向,网络文学将形成新格局,竞争或进一步白热化。

譬如,长江少年儿童出版社将对《英汉字典》、《天才拼音王》、《巴布豆系列》等图书进行数字产品的开发;天下出版科技有限公司推出了图书与电视、宽带网络和移动互联网结合的“全息出版平台”;作家南派三叔也将自己的盗墓笔记系列改成能在移动终端运行的多媒体小说。

而随着去年底百度以1.915亿元全资收购纵横中文网,大力拓展网络文学版图,以及腾讯全力推行“网游造文学新星计划”,意欲打造与引导“网游+网文”的发展趋势以来,中国网络文学界正在形成盛大、百度、腾讯三巨头并立的新格局。2014年网络文学领域的整合并购将使网络文学重新洗牌。

当然,传统出版并不会减弱,名家重磅力作依旧迭出。严歌苓、阿来、冯骥才、陈丹青、张大春、曹文轩、黄晓阳、朱德庸、刘墉、张之路等名家均有新作推出。

大作:

1.格非《相遇》

这是当代实力派作家、清华大学文学教授格非自选三十年精华作品的结集,将由译林出版社出版。当中收录有中短篇小说十二篇,《迷舟》、《褐色鸟群》、《相遇》、《青黄》等皆为格非本人的珍爱。此外出版社还将推出格非最新散文集《博尔赫斯的面孔》,他的游记、忆旧文、读书札记和文化短评等多种风格作品均将出现。

2.南派三叔 《沙海》(多媒体版)

这是南派三叔首次涉猎多媒体文学创作,他将自己的名作《盗墓笔记》系列之《沙海》改成能在移动终端运行的多媒体小说,整部小说通过声、画和互动,让文字在手机中变成一个虚拟的声画世界。

大观:

天翼阅读总经理肖伟:

“大出版”时代 即将到来

2014年或许是数字出版真正意义上兴起的契机,数字出版业将进一步扩张,越来越多出版商将开始与数字出版合作或转型。数字终端将继续推陈出新,如天阅电纸书很可能加入氧气听书、智能语音功能。特别值得注意的是,随着了解逐步深入,读者将对所阅读内容要求越来越高,今年数字出版将引入更多严肃文学。天翼阅读平台2013年就独家首发了不少国内外优秀书籍,如桑德尔的《反对完美》等。随着4G时代的到来,数字出版也会迎来形态上的变革,全媒体出版将成为主流,“大出版”时代即将到来。

文娱风向之

音乐

当唱片成为“名片”

大势:

◎ 深圳特区报记者 王俊

2014年,当作为音乐载体的手机逐渐取代传统CD唱机的时候,以CD为主要介质的唱片,注定要成为音乐产业的过客。对歌手来说,如今的唱片更像是他们的名片。许多歌手发行唱片的目的不在于发表自己的作品,而是为了递出去一个更为体面的“介绍函”。

曾经,唱片是一位歌手的立足之本,他会在其中投入自己全部的身心与热情。但如今,没有哪位歌手再把唱片当作自己的全部,唱片更像是一种工具,是用来使用的,而不是用来品味的。

席卷全国的音乐节,仍将会成为2014年音乐市场的主流形态,娱乐大于音乐的选秀比赛,也更将会花样翻新,新人如过江之鲫。但在这个趋于工具化的流行音乐产业中,那些真性情的歌手生存将更加不易。如何在这个日益僵化且自大的体系中发出自己的声音,是他们在2014年突破的重点。

大作:

1.《中国好歌曲》合辑

刘欢担纲制作的《新九拍》,周华健领衔演绎的《江湖新能量》,蔡健雅亲手打造的《美味人生》,杨坤倾注心血的《走进心时代》,这是央视饱受好评的原创音乐节目《中国好歌曲》在2014年的一次重磅出击和成果结晶。这档剑出偏锋的节目受到欢迎,再次说明中国流行音乐不是没有好作品、好歌手,而是缺乏好平台、好机会。

2.汪峰新专辑

作为新时代“摇滚教父”的汪峰虽然在作品的先锋性上毁誉参半,然而不可否认他是当今最具商业价值的歌坛中流砥柱。汪峰正处在创造力的巅峰时期,几乎一年一张专辑,很多还是双张一套,而且每张作品都能有被广泛传唱的歌曲。这在当今的流行歌坛可谓无出其右者。汪峰的2014值得期待。

3.朴树新专辑

“生如夏花”的朴树,在经历了长久的蛰伏和事业颠簸之后,去年开始再次浮出海面。他的新专辑目前已经录制完成,正在进行后期缩混,今年上半年就会和各位喜欢他的“文青”们见面。朴树如今的创作状态奇佳,凭借他对艺术的敏感,新专辑值得引颈以待。

大观:

著名乐评人金兆钧:

音乐产业将 更加多样化

如今,唱片业之不景气人人皆知。歌手们制作和发行唱片不赚钱也几乎成为业内的共识。当唱片成为名片,当昔日流行音乐的主体变为通向名利的桥梁,会对流行音乐带来怎样的影响?要知道,一张名片是不需要渗透太多鲜活的感情和灵动的个性的,它不具有作品属性,而只是一份名帖或“招商邀请函”。

2014年,没有一家音乐制作公司可以单靠唱片发行的收益而生存,演唱会、彩铃下载、广告等渠道将成为支撑音乐产业的主要支柱。唱片不会永存,但音乐将永存。这是歌坛唯一的信心来源。

文娱风向之

电视

大势:

“大剧翻身”

现曙光

◎ 深圳特区报记者 杨媚

关于电视荧屏,电视机开机率越来越低已经是不争的事实,大剧的相继折戟让电视剧行业深陷一个长长的“严冬”无法自拔。2014年,电视行业的大洗牌即将开始,大剧的又一个春天,终于现出了曙光。

另一方面,视频网站去年终于做出了点击量超过传统电视剧的自制剧,《万万没想到》和《屌丝男士》播放量分别突破3亿和4亿。如今,平板电脑和手机等移动播放设备的普及造就了多屏时代,电视机开机率越来越低。

这样一来,电视观众的年龄分化越来越明显,导致2014年的热剧将呈现三足鼎立的局面:基于保守投资心理,诸多大剧资源都以影翻剧、翻拍剧、续集剧为主;一些精准主打90后观众的古装偶像剧和网游改编剧——多数是“雷剧”,将在收视大战中拔得头筹;而曾被斥为“地摊货”的网络自制剧,逐渐以大制作向主流位置靠拢。

1.《红高粱》

从剧本到导演再到演员,《红高粱》都堪称今年阵容最强大的电视剧。作为导演郑晓龙继《甄嬛传》后的又一力作,这部改编自莫言同名小说的电视剧请来了周迅、朱亚文坐镇——要知道周迅的上一部电视剧还是2003年的《买办之家》。

2.《步步惊情》

被视为《步步惊心》续集的当代都市爱情剧《步步惊情》,刘诗诗、吴奇隆依旧领衔。光是这对情侣搭档的“再续前缘”,就足以吊足粉丝胃口了。

3.《离婚律师》

《离婚律师》看来是要把TVB的职业剧路线做到极致,请到了姚晨、吴秀波两位一线演员强强联手,更多是注重现实中的家庭婚姻话题,而非唇枪舌剑的法庭风云。

大观:

SMG尚世影业总经理苏晓:

“剧二代”必须系列化、可延展

开发创新能力的匮乏,导致2013、2014年成了全球的“剧二代”之年,作品一成功马上想到拍续集,用好前作的品牌效应营销先行,当然是种策略。但是去年几部“贰作”都遭遇滑铁卢,无独有偶,TVB的续集年也几乎全军覆没。一个讲了30多集的故事,人物命运还要延续30多集,那对编剧是多大的考验。

美剧中的系列化开发是常态,但区别在于开始的设计就是系列化的可延展的内容,加上很多有系列小说的底子,创作起来人物不断翻转,观众看得意犹未尽,这是一种趋势。中国电视剧要多创作像《爱情公寓》、《乡村爱情》这样能系列化开发的产品,而不是一哄而上进入“2时代”。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室