中国作家网>> 小说 >> 作品展示 >> 正文

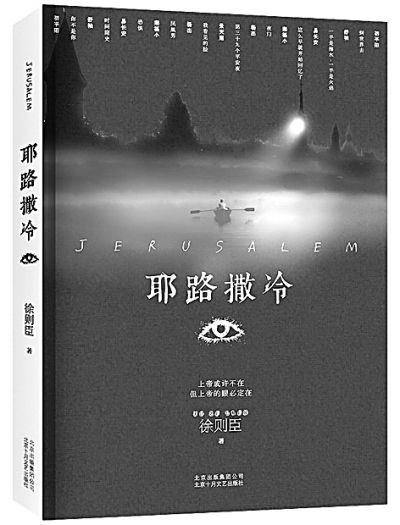

《耶路撒冷》梗概(徐则臣)

http://www.chinawriter.com.cn 2014年01月24日10:04 来源:光明日报 徐则臣

少年时代,初平阳和发小杨杰、易长安在运河边一座摇摇欲坠的老教堂外,听见文盲老太太秦环独自坐在耶稣像前的蒲团上读《圣经》,他听见她一遍遍地说:耶路撒冷。初平阳一直以为是Jerusalem的汉语发音足够动听和神秘,才让他多年来对这个地名念念不忘。在北大念博士的毕业前夕,他见到一个来北大参加国际学术会议的以色列的教授,在这位犹太教授塞缪尔先生的追问下,他终于发现,他对耶路撒冷的想往不仅源于汉字的诱惑,更是隐秘地盘踞于内心多年的忏悔和赎罪之结。12岁那年,他亲眼目睹秦奶奶的孙子、童年的伙伴景天赐割腕,因没有及时阻止和呼救,导致伙伴血尽而死。

19年后,初平阳为筹资赴耶路撒冷留学,回到故乡花街典卖旧居“大和堂”。新老朋友如今皆已年逾而立,杨杰成了日渐壮大的水晶工艺品加工制作的企业家,易长安变成了个在全国多个城市有分部的假证制造业头头,教书时的大学同事吕冬成了一个“被精神病”患者,吕冬即将离婚的老婆是个年轻有为的政府官员,秦福小是个流浪过大江南北的打工者,而初平阳的前女朋友因为对北京生活的绝望,独自回到了故乡,已经嫁做本地大房地产商之妇:他们分散在故乡和北京。他们出于不同的来路与目的,都想买下初家位于运河边旅游开发区的“大和堂”(该旧居看上去商机无限),并为此在多年后重新聚到了故乡。此次聚会如此重大,为赴约不惜冒入狱之风险者有,设苦肉计逃离精神病院者有,将生活从北京连根拔起重返花街的亦有。19年后故乡发生了荒诞的巨变,19年后人生遭际纷繁各异,但19年后有一点相同,发小们都心怀重负,多年来饱受灵魂煎熬,原来,他们都和初平阳一样,曾直接或间接地导致了景天赐之死。这些年来,他们“肇事者”和“目击者”的身份秘不示人。这些年来,他们也从各自迥异的人生经验里,深味内心中挥之不去的“原罪”,在不同的路径上发现心安与所信、所执于生命之重大和切要。景天赐的意外之死伴随了他们的成长,不同程度地参与了他们的生活和内心世界。在故乡,最后,他们达成共识,将房子卖给景天赐的姐姐秦福小,因为天赐生前最大的愿望就是能够住在开门即可看见运河、临窗就能听到水声的房子里。秦福小收养了一个长相酷似天赐的男孩,取名天送,仿如天赐转世的天送也极喜欢靠水边的“大和堂”。

经过此次聚会,他们决定有钱出钱、有力出力,与当地政府合作,成立一个基金,永久修缮最初听见“耶路撒冷”的斜教堂;经过此次聚会,在他们生命最美好的年龄段里,生活重新开始:有人将在耶路撒冷研究这个世界,有人将把水晶工艺制造事业发扬光大,有人将在牢狱中自我省察,有人将取代多年前的秦奶奶坐进耶稣像前,有人则离开精神病院,重新开始新一轮的自我建设……一切非关宗教,一切关乎信仰,关乎我们内心的安妥。

小说的故事横跨七十年。从二战时犹太人避难上海写到美国的“9·11”,从中国的“文化大革命”写到北京奥运会之后的2009年;在浩繁复杂的背景下,小说聚焦在出生于1970年代的一代中国年轻人身上,选取其中典型性的代表,旨在通过对他们父辈以及自我切身经验的忠直描述,深入地探寻在疾速的现代化、城市化进程中一代人的精神脉络,探寻他们焦虑、疑难与出路,以呈现中国最近30年社会重大转型时期里,“一代人的心灵史”。(本书即将由北京十月文艺出版社出版)

《耶路撒冷》(长篇小说节选)

徐则臣

郭红松/绘

郭红松/绘徐则臣 1978年生于江苏东海,北京大学中文系毕业。著有长篇小说《午夜之门》《夜火车》《耶路撒冷》,小说集《跑步穿过中关村》《天上人间》《居延》《古斯特城堡》,散文随笔集《把大师挂在嘴上》《到世界去》,作品集《通往乌托邦的旅程》等。曾获春天文学奖、西湖·中国新锐文学奖、华语文学传媒大奖·2007年度最具潜力新人奖、庄重文文学奖、小说月报百花奖等。部分作品被译成德、韩、英、意、荷、日、俄、法、蒙等语。

从小石头做起(摘自第五章)

两年前,杨杰突然向几个水晶雕刻大户收购水晶废料。那帮哥们儿觉得这家伙头脑被驴踢了,从来没听说过谁靠收集水晶废料发财的。这年头逻辑很简单,玩大的发大财,玩小的发小财,不玩的永远发不了财;越玩越小说明你正在退出历史舞台。可杨杰又不像赶着要日薄西山,他的“杨杰水晶坊”在业界虽然算不上大码头,但也不是你打个哈欠都可以吹跑的。他工作坊里的重头项目设计和雕工绝对一流,最大的特色是,在原生态的语境下让艺术拔地而起:尽量不破坏原石的状态,在最合适的地方动脑筋、操刀子、出形象。有件作品叫《慈悲》,高挑细长含杂质的原石,只在最上端雕出一个半身佛陀,双耳垂肩,双目微阖,双手合十,面目从容淡定,颇有观万象聆世音的浩荡风度;人与原石自然衔接,剖出来的水晶表面坚决不抛光。另有一件“杨记”作品《创世纪》,把包裹在岩石里的水晶球从中间破开,打磨,抛光,在纯度达百分之九十五的澄澈水晶体的右下角,雕出一个新生不久的蜷曲婴儿,光着小身子,双手抱拳,面对世界微笑地睁开眼,脑袋和手脚用糙面,身体的其他地方抛光,整个石头就是包容他的房屋和世界,既有质感又极其精致。

他们弄不明白的是,杨杰理当越做越大,不仅生意往大里做,作品也要往大里做,怎么冷不丁就开始玩边角料了呢。杨杰一笑:“哥哥们玩大的,我玩哥哥们剩下的。”哥哥们想,那好吧,这世上最难治的病就是自甘堕落。也可能杨杰怕了,那更没办法,谁也救不了,把石头往大里玩,靠的就是个气魄:你得有为了一块石头死的勇气,你也得有就靠这块石头生的胆量。不就要点儿边角料么,拿去,都给你。

杨杰的心思转到小的上了,决定主攻小挂件的批量生产。从大到小,开始的确是因为他见不得水晶边角料的浪费。他去回龙观的工作室,福建来的雕刻大师老侯正在开石头。要做的名为《飞天》,九天仙女挑起一条腿反弹琵琶,胳膊、琵琶和那条右腿优雅地从身体上宕开去,整个身体支棱着,必须把多余的石头全部切掉。这就意味着半个石头将要化整为零。“整”是原料,“零”就成了废料,看得杨杰心尖直颤。从小到大,每年寒暑假他到花街,都要扛着铁锹去运河边挖水晶,挖一两天可能一无所获,就算挖到,多半也是花生和花生米大小的,比现在被机器开掉的还要小;他也是靠着倒腾一块块水晶石头发家的,小到数克,大到上吨;水晶是二十三亿年前的地壳运动遗留下来的宝物,也就是说,哪怕芝麻粒大小的边角料,也得穿越浩瀚的光阴才能到我们眼前,二十三亿年,杨杰觉得仅此数字就令人肃然起敬;他的心尖乱颤,过去怎么就没想过善待水晶呢,吃人家的喝人家的,买房置地也靠人家,还可着性子糟践人家,简直罪过,心不能安。

碎水晶落地如在哭泣,杨杰蹲下一块块捡起来装进兜里。出了工作室,两手就在裤兜里摸,一直摸到家。手指头被锋利的石头尖刺破了好几处,他盯着两手的血对崔晓萱说:

“老婆,我要从小石头做起。”

“做什么?”

“小挂件。批量生产。”

“只挣碎银子,跟你能过上好日子吗?”

“好日子不敢说,心安的日子肯定没问题。”

挂件耗石少。雕完了,打磨好,穿上漂亮的丝线就可以挂到脖子上。最大限度地节约和利用水晶资源固然是原因之一,以挂件作为主攻方向还有另外的原因,这大概是很多同行没法理解的。杨杰私下里免不了也因此为自己骄傲,我不仅仅是个商人,我他妈还是个文化人呢。这些年东奔西走,与水晶打交道,他隐隐地认为,作为一个淮海人,作为一个水晶从业者,他有责任通过小挂件生产这种相对平易的方式,将水晶这一价值尚未得到充分认知的珍奇之物引入平民百姓的日常生活。玉产业在这方面就很成熟,大的做得好,小的做得也好,玉石小挂件挂满了中国人的脖子;外国人也认,他们来了,也尖着脑袋买,一照相就把小挂件拿到衣服外面,对着镜头咧开大嘴笑。他要做水晶价值认识的普及工作。做大件水晶工艺品的雕刻生产利润空间当然更大,一块原石售价几千几万,一待经过奇绝的构思和雕刻刀,成为精美的艺术品,就等于坐了火箭,身价直往上跑,几十万、几百万都不是神话。但是大件雕刻对原料消耗极大,边角料抖落一地全成了废品,而咱们脚底下的水晶储量是有限的,放开来挖,二十三年绝对光,经不起这么奢华的浪费。杨杰弯腰把它们都捡起来,我不惮于做小事,我也不羞于挣小钱。

一个频繁出入拍卖会的大制作水晶艺术品的商人,变成了一个精打细算、收拾零碎的车间工头。业界站了一排子人,看他笑话:见过生活上堕落的,没见过生意上堕落的。你们笑吧,杨杰觉得值:勿以善小而不为;家有万贯,不如日进分文。

大雷雨夜(摘自第八章)

那夜大雨,又是闪电乱跑的时候。那夜里,运河上所有的船都就近停靠在码头上,因为雪白的闪电像天上发射过来的乱箭,一根根往运河里插。第二天河面上漂了一层的死鱼,有生的,有熟的,也有半生不熟的;闪电的温度高,入了水把周围的鱼电死后,顺带煮熟了。根据死鱼的盛况,完全可以想象那夜里的运河,就是一口全世界最大的高压锅,闪电所到之处都沸腾起灼烫的水花。第二天中午四条街的人家饭桌上,多半都有几盘鱼,清蒸的、白灼的、红烧的、炖汤的,还有就是直接从河里捞上来的,刮鳞开膛,用井水洗过,佐以酱油、醋、姜丝、葱花和五香粉,做了凉菜。

雨真是大,从晚上十二点一刻左右开始,刚落下就跟绳子一样粗。假如谁能跟上帝那样站在天上,他一定会看见一只神秘的巨手握紧了无数粗麻绳在密密麻麻地抽地球,施暴者一边抽一边怒吼,当他张嘴大喊的时候,雪亮的牙齿射出一道道银白的光,那就是闪电。这个假设在秦环那里实际上不能成立:能像上帝那样站在天上的,只能是上帝本人,可是上帝不可能像个旁观者看着自己用麻绳抽地球,还大呼小叫的;上帝的牙齿一定很好看,不会包大金牙,也不可能包着大银牙。但那天夜里的确就是这样,很多花街人醒来时都觉得运河在床边晃动,自己的房屋和床像脆弱的小船,随时都可能被涌过来的浪头打翻。他们觉得世界末日也不过如此,恐惧得没人敢出门:憋尿的男人只敢拉开一道门缝,外面连绵的雨声让他们觉得一泡尿总也尿不完;憋尿的女人们只好就地取材,抓着盆就用盆,抓不到盆的就拿只碗,管他呢,过了今夜再说,雨过了还是晴天,尿冲干净了还是只好碗。秦素文和景侉子也被惊醒了,但除了雷雨交加,他们听不见外面任何别的声音,也没听见老太太起来、开门、锁门、出门、再开院门、再锁院门的任何一道程序——门必须及时锁上,要不你刚松手,风雨就将木板门推开。秦环走在大雨拥塞的花街上,此刻的花街比任何时候都更像一口漆黑的棺材。

如她所料,教堂里进了一地的水,她的低帮水靴早就灌满了水,走起路来如同两群青蛙在叫。她点燃蜡烛,照亮了雨水从山墙上顺流而下的痕迹,如她所料,雨水径直流到耶稣的头上,流过他的五官和脸面,流经脖子和瘦弱的胸膛,流过矜持苦难的缠腰布,然后顺着滴血的大腿流到脚上,解放鞋里和鞋外。她的主在洗一次漫长的冷水淋浴。秦环把十字架从山墙上小心地移开,偎依一般扛着它出了教堂的门。吹灭蜡烛,锁上教堂的门。她把自己的雨衣给耶稣穿上,背着他趟着漫过脚脖子的积水往家里走。一道闪电照亮半个天空,秦环能看见自己背负十字架的影子远远地拉长到花街尽头,仿佛是一个巨人在背负着另外一个巨人。如果闪电换一个角度照亮,把两个巨人都隐藏好,那么十字架的影子就可以充满整个花街,整条街就是一个完整的十字架。尽管秦环把《圣经》读得烂熟,她也不敢相信,她背负十字架的姿势,和当年耶稣背着十字架上山的姿势一模一样。一模一样。

“从墓地回来我去了教堂,”福小说,“看了奶奶用她寿材做的十字架,那么粗的槐木,该有一两百多斤吧。想不通,我奶奶她一个细脚伶仃的老太太,当年怎么背得动。还是个大雨夜。”

“我们想不通,因为我们不是秦奶奶。”初平阳说,“很多人也想不通耶稣怎么能走了那么漫长的路,把十字架一路背到耶路撒冷西北郊的各各他山上;据考证,那十字架160磅重。”

事实是,老太太秦环把十字架一直背到蓝麻子豆腐坊前。这个过程里歇了三次。一歇为了调整一下姿势,十字架往下滑了;第二歇的确是因为有点累,她要停下来喘口气。她像耶稣那样,将十字架的底端支在花街的青石板路面上,她在大雨中对着闪电做了几次深呼吸。第三次停下来就再也没起来,她担心脚底打滑,果真就打滑了。在蓝麻子豆腐坊门前,左脚滑出去,人倒下,为了不让十字架飞出去,她腾出一只手想撑地,另一只手依然紧紧环住十字架,就因为她环得太紧,她倒下时十字架跟着倒下,重重地砸在她身上。秦环的身体在这个雨夜里已经不那么好了,但跌一跤本身还不足以要她的命,不过身上再附加上一个一百多斤的十字架,就不好说了——十字架恰好压住了她的脑袋,她的脸朝下,埋进了豆腐坊门前排水的石槽里。街上的水已经够深,石槽里的水更深,她想抬头都抬不起来。雨水从她鼻子和嘴里灌进去,身体里面也下了暴雨。她喊不出声音,也没想到喊出什么来。她利用最后的知觉尽力转动脑袋,当她从面对石槽转到侧面贴着石槽时,最后的知觉也丧失了;但在这最后的一瞬间,她觉得很满意,所以,第二天一早花街人发现她的时候,除了看见她被泡白、泡大的脸和脸上绽开来的伤口,还看见她变形的脸上微微的笑。

雨衣护住了耶稣的大半个身体,穿着解放鞋的脚泡在雨水里。从那个时候起,槐木做的解放鞋开始腐烂,到现在,斜教堂里耶稣的解放鞋和他的脚已经漫漶不清。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室