中国作家网>> 经典作家 >> 资讯动态 >> 正文

林风眠与艾青的画与诗

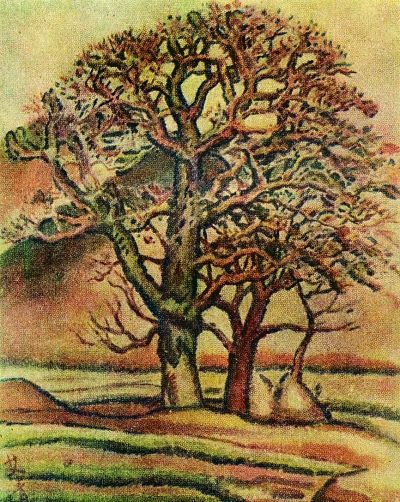

http://www.chinawriter.com.cn 2014年01月13日10:10 来源:光明日报 树(油画) 艾 青

树(油画) 艾 青上世纪50年代,艾青自家的四合院里,也许右侧进大门的内檐占去一定建筑面积,后墙又正好面临市井的一条胡同通道,所以比之卧室等生活区的利用率不可能更高的客厅,就挨着门墙占去四合院的一面。但它坐北朝南,灿烂明亮的阳光,该是它最豪华的装饰。入室,只见左边几把待客的座椅,右边一摞摞夹以他自己各种中外不同版本、有的印制得非常精美的书刊,也醒目了几根木条钉的、太简陋的书架。尤其是进这里的人都知道:艾青最初是学画的,不仅懂画,藏画之多、之好,也是闻名的。他进城的第一个职业,就是中央美术学院的军事代表,他来军管,也喜教学,学生写生、画石膏,他在现场指点,还可以听到那些受益的学生对他的感激。他太懂画了,比有些专业老师还专业,在他们专注临摹之实的技法时,他从自己的艺术感觉出发,要求神似并辅以技艺,使学生的学习、练习提升到新的美学境界,终生受益。在他客厅,我们心里总觉得该看到和阳光同样灿烂的藏画,却什么也没有。除了整个社会生活都讲求俭朴,可能也与当时文艺界的有些是非总会扯上艾青,弄得他心情不好有关。

不想,十年动乱结束,1977年他从新疆石河子生产兵团来北京治眼病,那时还没落实政策,只好,只能在史家胡同租了一间房子住下。这就无法和原来的四合院比了。房门口对着一张双人床,右边窗下有两把椅子和一个茶几,客人坐下来,膝盖就抵着床沿,再多来一个人,就得坐床上。可是,进门迎面所见的,是床头墙上的镜框里那幅林风眠的花鸟小方张,它将这间窄室完全装修成了豪宅的艺宫,也是委曲于此者心里灿烂的阳光。那张画,它破除了传统水墨的程式,浓丽的色彩融入运线的果断、遒劲之节奏所整合中西画风写意的空灵,是独立的艺术个性予以视觉的新鲜,是不拘物与物的具象所焕发的意境光彩,是情感融于物的质感所呈现的温暖与诚挚的诗情,是画的诗,诗的画。它显然不同于作者另外的作品,不是以艾青独特的审美挑到的,是林风眠留给自己欣赏的艾青的。当时也缺少个心眼,没有把它拍摄下来,真遗憾。

此时说到此画,他对远在海外的恩师,依然情深,当年若无画家林风眠,哪有后来的诗人艾青?1928年,艾青19岁考入林风眠初创的国立西湖艺术学院绘画系,不到一年,这位校长兼教授,看到艾青的艺术天资,竟然对这位学生说:你在这里是学不到什么东西的,还是上法国去学画吧。然而,他从法国学画回来,因与力扬、江丰创建“春地美术研究所”的进步倾向,竟于1932年7月12日遭巡捕房的密探逮捕。艾青为绘画受难,在监狱没有绘画的条件下,同样有支笔,只好以师授的画规来写诗了。开笔的《透明的夜》出笔不凡,一首《大堰河——我的保姆》诗名大震。全民抗战之日,他的《向太阳》也是我们的队伍前进之所向,他的《火把》也是那个时代点燃的火把。

虽说诗画一家,各自毕竟是两种语言的艺术。艾青此时诗中仍有很多的画,如《北方》《乞丐》《献给乡村的诗》等,但对于具体的绘画,总是日益疏远。然而,1953年与1954年间,艾青在上述那种“心情不好”的心结中,加以长诗《藏枪记》尝试民族化的失败,那样写诗,也写不下去了。写“杨家有个杨大妈,她的年纪五十八,身材长得很高大,浓眉长眼阔嘴巴”之顺口溜的,不该是以画表意境、诗情的艾青,艾青就是艾青,他不可能是李季,写了“一阵狂风一阵阵沙,香香的心里如刀扎”的李季,也不可能再写第二个《王贵与李香香》。艾青放下诗笔,人又闲不住,买了画箱,背上它上京郊去写生了。直到上南美为聂鲁达祝寿,远行的来回使他心情有了很大的变化,诗的灵感也来了,才将画笔又收了起来。

不过,那段时间他还确实画了不少的画,可是,艺术感觉再好,绘画毕竟要有很强的技艺,他放下画笔太久了,眼再高,手也低,又正因为眼高,边画边撕去很多。留了一些,日子长了,也散失了。目前,能看到唯一的一幅,是人民文学出版社1957年1月提出第七次重印1955年版的《艾青诗选》时,那是“文艺的春天”嘛,人们说的话也多一些,随便一点,艾青提出封面“太难看了”,临时请人设计几个,他都不满意,于是拿出自己之前画的四五张画,请设计的同志拿去看看。三月印出的新书,才在封面上留下目前艾青唯一的一幅画。我问过原作可在,艾青说,拿去的画,一张也未归还,几十年过去,哪里去找下落?这些画,不论画得怎样,都有文化、文物之值,不知下落,可惜,可惜!

然而,这本1957年印了也不再印的书,现在,从它封面扫描下来的这张油画速写,还是可以看到艾青接受过绘画训练的基本功。笔下的这棵树,总是呈现了他所“写生”的生之像,也不难看到作者借画笔摆脱一些烦恼所寻获另境于淡定中的不淡定。正如他1940年写的《树》:“一棵树,一棵树/彼此孤离地兀立着/风与空气/告诉着它们的距离/但在泥土的覆盖下/它们的根伸长着/在看不见的深处/它们把根须纠缠在一起。”有一种生的自信,诗的自信。然而,画的笔墨,并无诗的此种象征,更多拘于写生之临摹,更未达到最初学画之所学。林风眠虽说在那里学不到什么,但在教学中,还是一再表明他从人类文化与艺术史的高度观看的传统,重视观察对象,又不拘泥于“真实”的表象,广泛吸收古典及现代各种艺术的营养,在表现观察对象时,心灵飞动的灵气,激情飞溅于写实的浪漫。以此要求艾青画的这棵树,自有可挑剔之处。他学画,丢了画;没画画,写了诗;学的画,都学到诗里去了。不信,试看《我爱这土地》——

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

从它,不难看到艾青最初学画的,不论称其为诗笔或画笔,他在狱中开笔的《透明的夜》就已如此。既是广泛地吸取不同的营养,诗人也根据不同题材不同表现之所需,从不同的营养有所不同地“拿来”,正如《大堰河——我的保姆》偏重写实所不同于前者的艺术,在个人风格中又呈现色彩的多样也是极其自然的。诗中有画,画中有诗,诗笔换成画笔,画笔换成诗笔,用的虽是不同的艺术语言,为的毕竟是同样的艺术,以此来看,诗画还真是一家。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室