中国作家网>> 美术 >> 作品 >> 艺苑 >> 正文

诗性的重塑与大境的坚守——朱全增及其花鸟画的文化解读

http://www.chinawriter.com.cn 2013年09月16日09:42 来源:中国作家网李贯通

几年前,我意外得到一册朱全增的花鸟画集,朱全增花鸟画所创造的宏大气象和深邃意境令人难忘。中国画的创新是一种艰苦卓绝的精神劳作,没有创新就只有模仿和因袭,走不出前人的森林、同侪的自留地,走不出自家的柴门,绘画必然进入“休眠”期。中国花鸟画的创新,难度更大。朱全增常常慨叹:“古人不见今时月,今月也曾照古人。几千年来,一样的姚黄魏紫、绿肥红瘦,一样的鸥鹭荷下、雁去衡阳,创新谈何容易!”正是有了难易之分,才有了技术和艺术之别。作为思想者的朱全增,所以能够创新,因了他准确地把握住了人文关怀兴盛与消费理念杂乱的时代精神,因了他敏锐地捕捉到了个性张扬、多样纷呈的时代审美信息。

有了清晰的认识,就有了“突出重围”的方向。于是,朱全增选择了“诗性”与“大境”。几年前和朱全增闲聊,我问他诗性是什么,他用毛笔写了一个“象”字。他说:“没有象就没有诗,象就是诗。中国被称为诗的国度,是因为中国是象的国度,这里的诗不只是狭窄的文体意义上的诗,而是广义的,是流淌在万事万物万念万思中的气场和神韵。对于书画家、文学家而言,物——情——意——境,是一个诗化历程,每进一层都渗透着象的功能,也展示着象自身的庄重升华。说诗性也好,说象性也好,就是要有杜鹃啼血的真情,有羿射九日的胆识,有女娲补天的壮丽,有打翻老君炉的智能,有重整山河的理想。”在谈到“大境”时,朱全增这样说:“大境是大思维、大格局、大关怀的结晶,以天地为父母,以山河为兄弟,以竹梅为姊妹,以花虫鱼鸟为子女,乐于对牛弹琴,能知木石心事。”他还特别强调:“大境与尺幅无关,丈八大制,或许毫无生机;如掌片纸,或已承载万千气象。”

朱全增能有这般的真知灼见,是我始料未及的。上世纪80年代,我读过意大利学者维柯的《新科学》一书,非常认同维柯对“诗性”的阐述,也就从那时起,对“诗性”一词,不敢轻易言之。朱全增把“诗性”解释为“象”,可谓切中肯綮。当我们了解了这样一位文化修养厚实、思维蓬勃又严谨的画家后,再去阅读他的画作,就不难发见他独具魅力的艺术表现手段了。

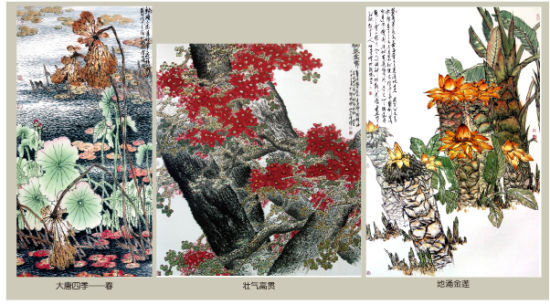

首先,是隐约的叙事与真切的拟人。叙事与拟人,本来是文学作品的表现手段,朱全增大胆地把它们移植到自己的花鸟画中,使他的作品构成了一个有声有色、有世事有动感的完整的人间生活镜像。《大塘情思》是朱全增的精心之作,偌大的荷塘,荷花盛开,如豆蔻年华的少女,或热烈或羞涩,或娴静或扶摇;曾经田田如盖的荷叶,失去了往日的丰韵,坚定地做少女的陪衬与守护。画面强烈反差,已经让人或为之悦朗、或为之唏嘘了,可是,当人们再仔细阅读后,意外发现在荷花深处隐藏着另一组生命:三只鸥鹭心事重重地俯视着,对面一只鸥鹭回首仰望,就像去意已决的游子,作最后的倾诉。画的右下,一片静静的空白,波浪不兴,一条婉约水道。让人想起李清照笔下的情节:常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。如果说《大塘情思》带给人们生命缠绵及世态的甘苦,《不肯过江东》带给人们的则是一段浓缩了的历史,定格了一个英雄的传奇。这幅画的构图简洁,着色酣畅淋漓,画面靠空白竖切为二,左小右大,右边漆黑的犹如斧劈的绝壁上,几株花色淡黄、花姿凌厉的霸王花,展示着最后的风采:它们绽放到了极致,努力把头颅伸向对岸,天长地久会有时,此情绵绵无绝期。先前的金戈铁马、鼓角争鸣,戛然而止,但见剑光一闪,鲜血贯日,乌江为项羽呜咽,山峦为项羽默哀。

朱全增这样的创作,在花鸟画的家族中是一个“异类”,是对人物画传神本性的巧妙借鉴,我们可以说他的画是花鸟的,分明也是人性的,也可以说成一篇文学作品的“图说”。画家的这类作品,使稍有文学阅读经验的人迅速获得似曾相识的朦胧美,从而拓展了花鸟画的受众群体,也拓展了社会的审美视野。

其次,是奇特的想象与“悖常”的哲学。当下的艺术,精品神品难求,已是一个不争的事实。市场经济下,艺术家很难挣脱名缰利索,这固然是原因之一,其实,更主要的原因是诗性意识的缺失。没有想象便没有诗性。想象,说来容易,怎样落实到中国画,尤其是花鸟画上呢?朱全增的手段是“悖常”。

“悖常”,就是变形与夸张,表面看有悖于常态常理,实质上却是常态常理的高级形式,有了悖常,形而下的物体才会具有形而上的精气神。朱全增画的紫藤、葡萄、石榴等,其枝体主干下部,大多左盘右旋,虬劲扭曲,层层呼应,状若蟠龙,极尽坚忍不拔、百折不挠的意志,也极尽挟古揽今、一匡天下的理想。我曾经向他求教一幅主干结满疙瘩的石榴,问他这样是否合适。他说:“取其意取其势,并没夸张。之所以把疙瘩画这么大,是因为每一个疙瘩代表一个朝代,这棵千年石榴的身上系结了唐宋元明清!”朱全增画叶和花,同样夸张,长者漆黑,只几片就锁定了时空;嫩者似在有无之间,情意绵绵喃喃自语。

说到悖常,不得不说他的木棉树。朱全增画木棉,截取一段主干,把重点放在木棉树冠的枝条上。他借助西画中的一些绘画手段,对树冠支干、次支干、小枝桠斜向上45度的原貌作了形体处理:局部的支干枝桠横向伸展,穿插聚别,跌宕起伏,交织缠绵,牵挽随缘,犹如千百人的手臂,巧夺天工地组合在了一起,铸成一个充盈着力量、意志、豪情的生动壮丽的三维图像。

最后,是主客的交融与天人的一体。“观山则情满于山,观海则情溢于海”,朱全增古文功底深厚,他最喜爱的正是那些想象独特、情感丰沛的主客交融而臻天人合一的诗句。读《大塘放歌》,你会想到王勃的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”;读《香染九垓》,你会想到王维的“人闲桂花落,夜静春山空”;读《一株独放天地魂》,你会想到吴昌硕的“十年不到香雪海,梅花忆我我忆梅”……

关于主客关系,除了追求铸融大境外,朱全增更是匠心独运,在每一幅画作的景物布局上,重视主客的和谐。他认为,传统的花鸟画过分强调主宾关系,事实上往往贵“主”而贱“宾”,宾主相隔,画家要做到“物有主宾,心无尊卑”才行。他的《国色和春启东风》,牡丹和石头的关系相生相谐,牡丹为主,石头为宾,但是石头是不可或缺的。牡丹娇艳富贵,却难抵风雨,石头给了它力量与信心;牡丹色彩绚烂,几块石头便驱褪了俗浮气;花开花落,年复一年,孰道沧桑?石头就是忠诚的见证人。反过来,石头拙朴凝重,牡丹却又给了它几分灵气,也映衬出石头的刚毅。画花即画石,画石即画花,所谓木石一脉,天地一体。即便是纯粹的画竹画梅画葡萄画水仙画曼陀萝……其枝叶花果皆有主宾之分,画中可见顾盼提携,可见疏密掩映,可闻呼应起伏之声,可闻气血流畅之韵。朱全增说:“墨分五色肉眼可看,而笔笔含血是要用心才能感知到的!”

苏东坡说过,“凡学术之邪正,视其为人”,同样,凡境界之高下,视其胸襟。了解朱全增的人,无不钦佩他的人品:心地干净,风貌清朗,与人为善,忧患民生。在我眼中,朱全增除了是一个画家,更是一位“诗人”。他酷爱艺术,他为心灵而画,为这个时代而画,为自己的民族而画,他的高歌或吟哦,将会带给我们更多的惊喜与感动。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室