中国作家网>> 小说 >> 新闻 >> 正文

李洱对话克莱谢尔 称二人写作方式有异曲同工之处

http://www.chinawriter.com.cn 2013年09月02日10:55 来源:中国新闻网 德国作家朗读精彩片段 人民文学出版社供图

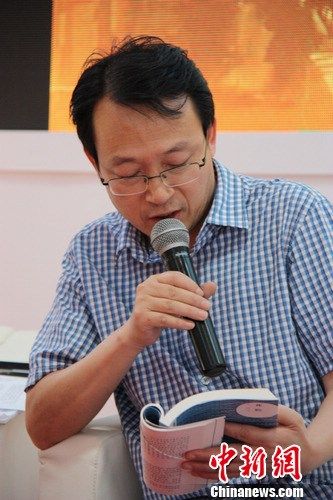

德国作家朗读精彩片段 人民文学出版社供图 中国作家朗读精彩片段 人民文学出版社供图

中国作家朗读精彩片段 人民文学出版社供图中新网北京8月30日电(刘欢)“在写作方式上,我的一些做法与克莱谢尔有异曲同工之处”,著名作家李洱如是说。

30日,一场题为“乡土与流亡”的中德作家主题交流活动在北京国际展览中心新馆举行,中国作家李洱与德国女作家乌尔苏拉·克莱谢尔就两国语境中关于文学创作、乡土、流亡的话题展开对谈。

乌尔苏拉•克莱谢尔是一位在德国非常有影响力的的女诗人,曾写过50本诗集,她的很多诗作被选在德国中小学教科书中。近日,由她创作的小说处女作《上海,远在何方?》由人民文学出版社引进出版。

创作源于两次上海之行

一位德国女诗人,为何会写一部有关上海的长篇小说?克莱谢尔坦言,她很早就开始关注从纳粹德国流亡到上海的犹太人的历史。1980年,她第一次来到上海,结识了一位二战时流亡到上海定居的犹太女性,获得了弥足珍贵的第一手资料。这段令人难忘的历史更加给她留下了挥之不去的印象。

1990年第二次到上海时,她参观了很多当时的犹太人收容所原址,并找到了很多亲历者进行了谈话。她本想把这些资料写成故事,编成短片。后来她发现,必须用长篇小说才能反映出18000名犹太人当时的全景式故事。

在克莱谢尔的小说中,有几个主要人物。其中有一对来自于维也纳的律师夫妇,夫人原来在家可以做烘培,所以应聘做了糕点师,专门做维也纳糕点。另外一位是书商,以前是德国很有名的出版人,后来到中国之后通过买卖书籍勉强维生。还有一位研究艺术史的教授,获得一份教授的职位,借助当时的明信片给学生讲解欧洲文化史,1945年在返回德国的旅途中贫病交加,刚到德国就去世了。

这些犹太人生活得非常贫困,到后来甚至被日本人赶到犹太人聚集区关起来,不许和外界接触。“我的文学创作就是把这些故事找到一个连接点,编织在一起,能够找到一个叙事的结构”,克莱谢尔如是说。

历史小说的虚构与现实

“写历史类小说要处理大量的历史史料,如何能使人物不被繁复的史料淹没掉?”李洱当场向克莱谢尔抛出这样一个问题。

克莱谢尔称,在处理庞杂资料的时候,不得不抛弃一些,否则就会成为记者写的报道文章,成为反映当时史实的书,而不是一本长篇小说。“因为长篇小说必须要有虚构的内容。”从开始处理史料,到创作结束,她用了20年的时间。

李洱在写作中也遇到了同样的问题。他的解决方式是,在小说里虚构了很多史料,在虚构史料的过程中塑造人物。

克莱谢尔同时提到,在处理历史现实和虚构时,有两个问题比较重要。一是不能太像史实的报道,因为有亲历者的叙述要处理。二是不能用今天的视角,不能带着自我的视角的限制。

小说与诗歌之间的转换

“作为一个诗人,现在又开始创作小说,是如何进行思维转换的?”有现场读者如此问到。克莱谢尔表示,自己尝试过写一些篇幅较短的小说,认为诗歌和小说在创作方法和灵感来源上有一些相似之处

“比如我偶尔看到一个词,就会用在诗歌中,把它放在完全陌生的语境或者词汇的连接中进行创作。小说也是一样,就是把找到的一些资料转换成自己的创作。”

比如克莱谢尔小说在写《上海,远在何方?》时,就曾经模仿那位艺术史学家的风格,创作了一首诗,描述他当时回乡无望的心绪。

李洱表示,自己的某些做法与克莱谢尔有异曲同工之处。李洱写过很多以诗人为主人公的小说,比如《花腔》。他在看到非常好的诗之后,就想把这些诗句变为小说,变为叙事写文字,变为有情节的叙事性文字。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室