中国作家网>> 访谈 >> 资讯 >> 正文

著名学者、翻译家柳鸣九:我从事的是“摆渡”和“搬运”的工作

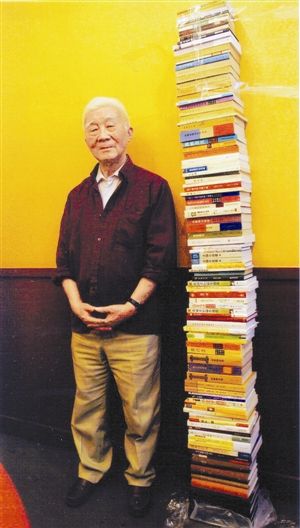

http://www.chinawriter.com.cn 2013年07月23日09:51 来源:深圳特区报 李萍 柳鸣九在一位读者粉丝要求他签名留念的部分作品旁留影。

柳鸣九在一位读者粉丝要求他签名留念的部分作品旁留影。

夏日的一个上午,在北京东城中国社会科学院的一栋住宅楼中,记者敲开贴着“年老多病,谢绝来访”告示的一扇房门,被誉为“萨特研究第一人”、著作等身并创造了多个“第一”,集文学史学者、理论批评家、翻译家、散文家于一身的柳鸣九先生,朴实无华地出现在记者面前。

他已八十高龄,满头华发,须眉皆白,但脸色红润,精神矍铄,思维敏捷。进入十多平方米的书房,还是30多年前入住时的老样子,水泥地显得并不光整,原本白色的粉墙因为岁月流逝而变得灰暗,房间里甚为整洁,摆设却近乎简陋,能构成一道“风景”的,仅有并排而立的两个大书柜,其中陈列着他撰写、翻译、编选、主编的三四百本书,展示出他丰富多彩的人生。

就在这仿佛能感受到岁月慢慢流淌的书房,柳鸣九先生引领着记者,进入他一生钟爱的浩如烟海的法国文学世界,以及他自嘲为“相当无趣”但自得其乐的生活。

从文学理论转向法国文学研究

记者:您1953年考入北京大学西语系,毕业后,到北京大学文学研究所文艺理论室工作。当年您为什么会走上法国文学之路?在大学期间,有什么印象特别深刻的事吗?

柳鸣九:我不是书香门第出身,没有半点家学渊源,我的父亲是一个厨师,但他让我受到了很完整很优秀的中学教育。而我走上文化研究之路,最初只因为我从中学起就比较喜欢文科。考进了北大西语系后,因为觉得想在大学多学一门外文,就选择了法文专业,由此开始走上了文化学术的道路,仅此而已。

在未名湖畔的四年,燕园美景是我整整四年生活的基调与底色,我假期也不回家探亲,把时间全用来“充电”了。印象最深刻的是北大汇集了众多我所崇拜的名家大家,在强大的名师名家磁场中,我很快确定了自己人生努力的方向,而且几乎时时刻刻都感受着他们的魅力。我经常看见朱光潜,不是夹着书本去教室讲课就是在体育馆附近慢跑或打太极拳,总是一身布衣中山装,一点也不引人注意。他那种朴实无华、不炫外表的布衣大师的形象,一直刻印在我脑海中,深刻影响着我。

记者:大学毕业后,您被分配到文学研究所工作,当时文学所所长是何其芳,文艺理论室主任是蔡仪。您能回忆下当年的趣事或与他们的交往中对您影响深远的事吗?

柳鸣九:何其芳是一位好领导、好学者,他一点没有官架子,平易近人,非常有亲和力。而蔡仪是著名美学家,他非常严肃,不苟言笑,但对下属同道非常好。他是我的师长,是我的“伯乐”,虽然我还算不上是什么超凡的“千里马”。

要说趣事,那可不是一个趣事多多的年代,尤其是在这样一个肃穆的学术研究机构。要说难忘的事,那倒有一点,且说一件:那是我走上编辑工作岗位仅半年的时候,我向理论文章写作这个领域踏出了第一步。当时蔡仪交给我一个任务——写一篇三四千字对《古典文艺理论译丛》第二辑的评价文章。这文章不好写,我总算交了卷,并发表在《人民日报》理论版较显著的位置上,稿费也很快就到手了,足比我两个月的工资还多。我高兴地走进中关村新开的一家西式饮食店,在一个清雅的角落要了一杯牛奶、两块美味的点心,算是对自己的犒赏。这是我这个穷小子第一次拿到稿费,二十四五岁生平第一次喝到的一杯牛奶,吃到甜美的西点。

这件事,之所以难忘,是因为这是我“写文章——挣稿费——补贴生活”这种生存方式的开端,我这一辈子家庭负担从来没有轻过,年轻时要奉养父母,中年时期要养育儿女,老年时期还要支援孙女在外国的学习,而我所在的中国社会科学院工资是出名的低,微薄的工资远远不够用,我一直不得不靠挣稿费来补贴生活,这构成了我的一种生存方式,只不过,我们国家的稿费标准很低,在不断增长的通货膨胀面前,学者再多的稿费收入,也只能维持小康的生活水平。

记者:您原来是研究文学理论、文学批评史的,但后来,您却在法国文学研究方面取得了丰硕的业绩:《法国文学史》、《走进雨果》、《自然主义文学大师左拉》、《超越荒诞》、《从选择到反抗》……为什么您对法国文学研究情有独钟?

柳鸣九:我们生活在一个理论居于强势地位的时代。我深知,要真正成为一个优秀的理论人才,成为一个“大家”学者,还必须有深厚的文史功底。一个理论家至少应对某几个作家、对某几个断代文学史有较深的研究,对某一国别文学称得上是真正的行家,他才不会有“空头理论家”常有的那种空论、那种缺乏史实依据、似是而非的夸夸其谈。

为此,我规划出自己的学术道路:最好先对国别文学潜心研究一二十年,再去作理论的总结阐发和体系的完善构设,这样或许能成为令人信服的文艺理论大家,我最理想的国别文学研究就是法国文学研究,因为这个国家几乎是世界所有文艺思潮、众多文学流派的摇篮与发源地,而这正是我大学所学的专业。

所以我一直内疚有负蔡仪的栽培,我最终告辞了我的“伯乐”,转向国别文学研究,“愈陷愈深”,再也回不去了。

记者:您与大师李健吾、罗大冈一起被人称为“三贤”,还被法国巴黎大学正式选定为博士论文专题对象,但您谦虚地说,自己做的只是“摆渡”和“搬运”的工作,为什么?

柳鸣九:我是从事外国文学译介的,本来做的就是“摆渡”和“搬运”的工作,根据“洋为中用”的要求,外国的哪些东西是好的,就要介绍翻译过来,把外国文化本土化,变成中国文化。我尽可能把“搬运”工作做多做好,至于人家给我什么称号,这不是我的事。这类事,总得要“水到渠成”,而且也要感谢人家的宽待与青睐。

我为萨特进入中国办文化“签证”

记者:对外开放初期,您与董乐山、施咸荣、梅绍武、袁可嘉等人充当起促进新时期中外文化交流的架桥者,被人们誉为“开放的翻译家”,使中国读者第一次接触到了西方现代的思潮与流派。为什么坚持引入西方现代的思潮与流派?当年压力大吗?

柳鸣九:“四人帮”垮台后,我想埋头做一点自己感兴趣的事,与志同道合的朋友结伴而行,这就有了获第一届国家图书奖提名奖的《法国文学史》三卷。

在“实践检验真理”大讨论的时代春风中,我向日丹诺夫论断开火,接着,我把萨特引入中国。

为打破20世纪中国人对20世纪西方文学认识与把握的局限性,我开始主编巨型的《法国二十世纪文学丛书》,从1986年到1999年共出齐七十卷,成为国内规模最大的一套国别文学丛书,深受中国文学界的重视与欢迎……

压力肯定是有,特别是1982年,“清污”在全国进行,萨特首当其冲,我的《萨特研究》一书成为批判对象并被禁止出版,此书的炮制者成为批判的靶子。

记者:早在1978年,您在《现当代西方文学评价的几个问题》学术发言中就肯定了萨特的进步思想。当年20世纪西方文化艺术被统斥为“反动、颓废、腐朽”,1982年,萨特又与当时流行的“蛤蟆镜”、“喇叭裤”被并列为三大“精神污染”。在如此的环境下,您对左右中国译著学界的苏联日丹诺夫极“左”论断开火,遇到的最大难题是什么?是如何破除坚冰的?

柳鸣九:“实践是检验真理的唯一标准”的大讨论时,我已完成了《法国文学史》的上卷,正在进行中卷的编写,不久将要面临对法国20世纪文学的评说。但只要一进入20世纪文学领域,就会碰到一座阻碍通行的大冰山:日丹诺夫论断。日丹诺夫是斯大林时期苏联意识形态总管,他把20世纪文学斥之为反动、腐朽、颓废,一棍子打死。如何请走这只拦路虎成为最大难题,我一直有计划、有目的地酝酿此事,上述那场大讨论成为了绝佳的时机。

这就有了我的揭竿而起与“三箭齐发”:1978年秋,在外国文学第一届全国工作规划会议上,我的长篇学术发言《现当代西方文学评价的几个问题》矛头集中指向日丹诺夫论断,相当一部分篇幅是专论存在主义文学与萨特的,产生了巨大的影响;紧接着将上述报告整理为约六万字的长篇论文,在当时唯一一家外国文学评论刊物《外国文学研究》上发表;在我主持工作的《外国文学研究集刊》上,有计划组织、刊载了题为《外国现当代文学评价问题的讨论》的一系列笔谈文章,扩大了“揭竿而起”的声势与影响。

但之后不久,日丹诺夫忠实信仰者的反击与清算就降落在我的头上了。次年全国外国文学工作第二次会议上,就出现了“批日丹诺夫,就是要搞臭马列主义”的大批判发言。但我没有作任何声辩,决定“进一步让事实说话”。于是,1981年,我编选组译了《萨特研究》并撰写了长篇编选者序《给萨特以历史地位》,我的这些举动无异于捅了马蜂窝。

然而,中国毕竟是进入了改革开放的时代,1985年,雨过天晴,《萨特研究》被解禁再版重印,我所主编的“法国现当代文学研究资料丛刊”亦“春风吹又生”。

有人说我是“中国萨特研究第一人”,这使我深感受宠若惊,这只不过是因为人们记得文化学术历史中的这一“公共事件”,记得这一“时代履痕”。我更愿意把这称作“我为萨特进入中国办了文化签证”。

记者:从《萨特研究》到《为什么要萨特》等书,您一直坚持不懈地引入萨特,研究萨特,为什么?萨特对当时的中国来说,有什么特殊的时代意义?

柳鸣九:萨特的“自我选择”哲理以及我所做的哪怕很肤浅的诠释,正好投合了改革开放初期人群中个体人自主精神、选择精神的社会需要。现在人人可能都说过“自我选择”这句话,他们不一定都读过萨特的论著与作品,但萨特的“自我选择”的哲理有助于释放个体人的主观能动性的能量,这是不争的事实,一种哲理吻合了社会群体的精神需要,这便是萨特热的真正根由。

很高兴可以拿出个人文集15卷

记者:您在《浪漫弹指间》一书还披露了在巴黎期间,探访与萨特关系密切的西蒙娜·德·波伏瓦,与她谈萨特。您翻译作品或研究时,是不是经常去法国实地探访,同这些作家或与他们接触密切的人接触?

柳鸣九:1981年秋,根据中法双方关于学者互访的协议,我得以第一次去到向往已久的文化之都巴黎。由于法国外交部文化技术司接待我的礼遇甚高,我见到了上个世纪后半期仍健在的大作家,如西蒙娜·德·波伏瓦、玛格丽特·尤瑟纳尔、埃尔韦·巴赞、阿兰-罗伯-葛里耶、娜塔丽·萨洛特、米歇尔·布托、米歇尔·图尔尼埃、索莱尔斯、皮埃尔·加斯卡尔等,得以与他们对话,于是有了《巴黎对话录》(又名《巴黎名士印象记》)。这么好的访问与交流的机会,是很难有多次的,何况,中国学者每出一趟国,也并不很容易。

记者:您还写过《翰林院内外》,与李健吾、朱光潜、钱钟书、杨绛、冯至、卞之琳、郭麟阁、吴达元、徐继增以及马寅初、梁宗岱、何其芳、陈占元、闻家驷等名家大师都有过交往。他们对您影响最大的是什么?

柳鸣九:从求学与工作的环境来说,我几乎是在这些名士大家中间泡大的,几乎每天都感受着他们的气场与磁场,我很熟悉他们,从他们那里我得到的教诲多多、启悟多多、感慨多多,正如有人所评“更识大儒真形态,皆缘身在学林中”。这些人文领域中的名家,既有自己鲜明的个性,也有时代社会的典型性,后来就有了我写的《翰林院内外》,这些名士大家的确对我的学业与人生都有很多影响。

记者:有人开玩笑说,您这么多年写作的东西累积起来,比您的身高还要高。多年来坚持翻译和研究写作,您有什么秘诀?您最满意的是什么? 对自己怎么评价?

柳鸣九:法国思想文化研究是一个深不见底、浩瀚无边的大海,我自认为智力水平中等偏下,不像钱钟书大师一样有博览群书、过目不忘的本领。我总有一种紧迫感,总觉得穷我一生都不可能达到终极的尽头,只能不断“挤时间”,以勤补拙。所以,我的秘诀就是要舍得下笨功夫,舍得投入时间。为此,我这一辈子几乎没有度过一个完整的假期,没有作过一次纯粹的旅游,基本上过的是没有星期天、节假日的书斋生活,几乎每天都在工作。即使现在,我仍然坚持早上7点左右起床,夜晚总要过十二点才就寝。说实话,我谈不上有什么生活享受,甚至可说我的生活质量是很低的,是一个“相当无趣的人”。

我聊以自慰、感到欣悦的是,我还算是留下了一些东西。我常常坐在书房的长条沙发上,面对着摆满了自己的书的那两大书柜,自得其乐。这儿是我的“绿洲”、我的“家园”、我的“疗养胜地”、我的“加油站”。

但回顾我几十年生命存在,我只不过是一根“会思想的芦苇”。

记者:近期,您有什么新作正在筹备或创作中吗?媒体报道,您正主编由深圳海天出版社出版的“本色文丛”,为什么想做这个项目?

柳鸣九:人文学者于散文更有优势,我答应出版社出来主编这一辑学者散文,就是希望或能给文化读者带来一点不一样的感觉。取名“本色文丛”则是希望能通过这些散文本色地表现人文情怀、人文关切。目前第一辑八种已出版,第二辑已交稿,将于近期出版。

近期,凤凰壹力与译林出版社已经再版我主编的《雨果文集》20卷;上海译文出版社正在再版我主编的《法国二十世纪文学译丛》;河南文艺出版社正出版我主编的《外国文学经典》丛书;我还在筹备出版《柳鸣九文集》(共15卷约600万字),这是一个大工程,基本收入了我全部的论著。我很高兴,在我八十岁时,可以拿出一个15卷的《文集》来。

人物小传:

柳鸣九,1934年出生,湖南长沙人。1957年毕业于北京大学西语系。中国社会科学院外文所研究员,中国社会科学院研究生院外文系教授,中国法国文学研究会会长、名誉会长,中国作家协会会员。2000年被法国巴黎大学选定为博士论文专题对象,2006年获中国社会科学院“终身荣誉学部委员”称号。

学术专著有三卷本《法国文学史》、《走近雨果》等三种;评论文集有《论遗产及其他》、《法国二十世纪文学散论》等十种;散文集有《巴黎名士印象记》、《翰林院内外》等六种。翻译与编选有《雨果文学论文选》、《磨坊文札及其他》、《局外人》、《梅里美小说精华》、《萨特研究》、《法国自然主义作品选》等三十多种。主编项目有《西方文艺思潮论丛》(7卷)、《法国二十世纪文学丛书》(70卷)、《法国现当代文学研究资料丛刊》(10卷)、《外国文学名家精选书系》(80卷)、《雨果文集》(20卷)、《加缪全集》(4卷)等,其中四项获得国家级图书奖。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室