中国作家网>> 访谈 >> 作家访谈 >> 正文

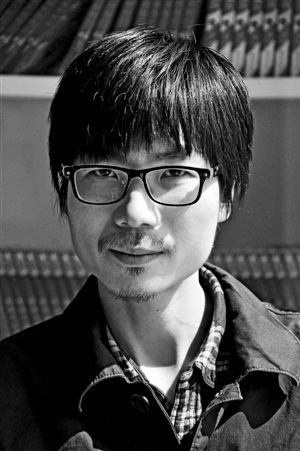

张执浩

张执浩 小引

小引 陈陌

陈陌 乌青

乌青 杜绿绿

杜绿绿张执浩:

从日常琐碎中“目击成诗”

◎ 深圳特区报记者 杨媚

很多人称张执浩为“本色诗人”,皆因他擅长从日常生活中发现诗意。在他的笔下,废园里的南瓜藤、雨中鸟巢、发芽的土豆、拔萝卜等都饱含想象力和精妙的隐喻。他的组诗《覆盖》获人民文学奖时曾收获这样的评价:“张执浩是精于隐喻、致力于情感深度表达的诗人,他的作品感性丰盈,融感觉与想象力、有意味的叙述于一体,形成了独特的写作方式。”

从多年前入选中学课本的《糖纸》的“赞美之诗”,世纪初《美声》的沉痛,到新近的《雨夹雪》、《雨中鸟巢》的积淀,张执浩诗作中对俗世生活的敏锐体察一直未变。“如果说还有一些读者喜欢我的诗,那是因为我没有拿腔捏调,也没有真理在握,我总是充满了困惑和问题,也试图与人交流我们各自的困惑和感受。我是用一颗平常心对待生活和写作的人,我的野心和雄心也只针对自己。”

张执浩说,自己很多年前就给自己的生活和写作定过一个标准:“我不与无中生有的人为伍/我不与看不见的事物为敌”。“近年来我往前更进了一步,提出要‘目击成诗,脱口而出’。一个自觉的写作者应该有意识地去培养自己对日常生活的吸纳能力,因为在我看来,诗歌从来就不是什么天外之仙,更非不明飞行物,诗歌就存在于我们的日常琐碎里,能否发现,如何发现,是判断一个‘诗人’是不是真诗人、好诗人的重要标准。一首好的诗歌必须具备正常的‘体温’,它应该具有这样的力量:给不值得一过的人生以过下去的勇气、信念和温暖。”

这位主张“目击成诗”的诗人,对于此次“诗歌人间”的主题“诗与自然”自然别有一番洞见。张执浩认为,在当代诗歌“殖民化”的困境中,重拾中国文学对世界文学的重大贡献——强调人与自然的和谐、并落实到写作中,异常艰难。“所谓‘殖民化’,不仅是西方强势文化对中国文化的侵入,还有一点就是城市文明对农耕文明的大举入侵。在这样一种语境下,抱残守缺或者应景式的写作肯定是无力的。也就是说,我们要重新找到一种看待世界对待自然的视角,不是用怀旧的方式,而是用相互尊重和理解的方式来处理这样的关系,并尽可能地加以完善。”

如今的张执浩不仅写诗、写小说,还是诗刊《汉诗》的主编,对于当今诗歌界佶屈聱牙、雕琢求奇的创作倾向,张执浩说,自己不喜欢呓语类的作品,诗歌的力量来自于清晰和准确。“这几年好诗还是出现了不少,但好诗人还是太少了。这似乎是一个悖论,但也许就是目前的文学乃至文化生态:看似热闹、其实冷清。我和同仁们这几年把部分精力放在推广当代诗歌精品,发掘和召唤潜在诗歌读者上面。当诗人们都来培育自己身边的读者时,诗歌的‘边缘化’其实是不存在的。”

小引:

诗已经转世了,但依然是诗

◎ 深圳特区报记者 尹春芳

在很多人的眼中,诗人总是带着些许颓废与放荡不羁的气质,然而这些在小引身上很难找到,他有一种阳光与旷野的气息。小引的诗歌,恰如其人的气质,带着一种粗放的豪迈。

这位曾组建过校园乐队,身处校园象牙塔却钟意乐山乐水乐逍遥的诗人,最为经典的代表作《西北偏北》集中反映了他的诗歌风格。诗歌读起来朗朗上口,几笔勾画了西北的景象,你甚至可以闻到草地上春天的气息。

小引的很多诗歌与自然紧密勾连,用精辟而纯粹的词语表达出对自然的赞美与他的人生态度相辅相成。不为读者所知的是,小引也是一位痴迷的“驴友”,有着40余次的入藏经历。在他看来,诗与自然的关系就是:他们在标准之前就存在。你不是发明了它,仅仅是发现了它,如此而已。

究竟是壮丽山河赋予他涌泉般诗兴,还是诗人情怀牵引他选择一次次出发,向着更远更险峻更旖旎的地方?小引自己也说不明白,他只是深切地知道,生命除了工作之余,还有一部分是可以放飞的。

对于诗歌,小引发自内心的热爱。他的诗歌观充满理性,“诗就是诗。似乎没有更多能够解释的地方”,这样的解释并非一句搪塞的话,小引说,诗歌本就是形而上,“我一直以为,我们现在的诗和唐宋的诗既是一样的,也是不一样的。换句话说,诗已经转世了,但依然是诗”。

小引说他会在深夜读自己的诗歌,把自己的诗和朋友们的诗放在一起读,就像是走在回家的路上,看到了香樟树,柳树和槐树,突然在转角处看见了一棵梧桐,就产生原来我在这里的感觉。这看似随意的诗性中,本就富含诗意的栖息。

印度诗人泰戈尔写过一句诗:“最好的东西不是单独来的,它带了所有的东西一起来。”他认为这其中就包含了一个很不好的东西,就是一切来得太快了,快到我们无法安静下来,“读书写作,恰恰是一件需要‘慢’的事情。在解除了一些束缚、解放了某些思想惯性及思维模式后,我们面临的是一个全新的世界”。

不同于其他人对诗歌的式微抱有绝望的悲观态度,小引对未来的诗歌充满信心,“一定会越来越好”,他自信地说,“新媒体会给诗的传播与创作带来新的活力和可能性”。

陈陌:

诗是灵魂出窍的艺术

◎ 深圳特区报记者 钟润生

“我近期的诗写作,仍以日常经验为基底,但却是对日常经验的扭折、反转、裂变、迷离……幽微冥想旁枝逸出。”近日,谈到自己的创作,上海女诗人陈陌如是说。她这次参加“诗歌人间”活动带来的诗作有《七月雪》、《莲之迷宫》、《你走到北方更北》、《少年们都已人世深沉》、《雨一旦落下》,“并不晦涩,读者应该容易进入,临水照镜,自生波澜,不必依赖解读。”

写诗多年,谈到对诗歌的认识时,陈陌说,诗是拆解时间与空间、接驳人性幽隐、破除文学边界的艺术;同时,诗是语言的炼金术,诗使语言松绑,使无边的自由呈现,因为在语言和写作制式上前仆后继探路的实验性,诗不愧为文学的长子,“人生因为经验的高度重复而充满了冗余,诗正是通过营造感官体认的各种刹那脱轨,来惊醒灵魂,来慰藉和解决人生的这种冗余,所以诗是灵魂出窍的艺术。无论贴合还是超逸于现实,现实都不是诗的最终目的,灵魂才是诗的最终目的。终极的诗是雪山之巅高悬的鸟,予人以渺思神启。”

同时,对于当今层出不穷的新媒体,尤其是微博对诗歌创作的影响问题,陈陌说要理性对待。她说,就诗的体格来说,对应长微博工具,对长期隐伏于暗处的诗的传播,确实带来一线生机。诗在当今中国的首要问题远不是“影响力”的问题,而是“看见”的问题。诗在当今中国不被“看见”,实在是这个几千年诗国的极大荒谬,出版社拒出诗集,微博至少提供了一条让诗“可见”乃至互动的路径。不过,微博本质上是社交工具,缺少严肃性,在让诗见光的同时,也会带来一切社交场所的弊病,躁动、党同伐异等等。所以诗人使用微博还是要若即若离。

陈陌肯定本次“诗歌人间”活动的主题。她说,“诗与自然”这个主题有意思。很不幸,我们这个有过“大漠孤烟直,长河落日圆”“采菊东篱下,悠然见南山”“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”等等无数诗与自然美妙混响的诗篇的国度,到了今天患上了“自然缺失症”。但是,不幸未必就一定不幸,时代改弦更张,城市化生活和工业化景观,未必不构成诗人写作的另一种“自然”,原生态自然的投射也依然会以各种纠结的方式与诗发生化学作用。

乌青:

最关注诗歌语言的

创造力和审美价值

◎深圳特区报记者 孟迷

“天上的白云真白啊/真的,很白很白/非常白/非常非常十分白/极其白/贼白/简直白死了/啊。”去年,一首作于十年前的《对白云的赞美》让诗人乌青红透微博。一年后,他带着几首最新诗作来到了“诗歌人间”。

有人说乌青的诗歌属于“废话体”,有人说是“娱乐派”,也有人说他开创了一种“先锋诗歌”。不过乌青看来,争议丝毫对他构不成负面影响。“这首诗十年前写成的时候也有一些争议,不过都是圈子范围内关于写作的争议;现在则是被新媒体娱乐化,跟写作没有什么关系。”他甚至还写了一首诗歌《我火了》来感谢网友的关注。

“我的写作也许和大众理解的诗歌有误差,他们关心的是我写的内容;但其实我把天上的白云换成地上的汽车是没有什么区别的。”乌青说自己最关注的是诗歌语言的创造力和它在审美上的价值,“写作的内容本质上对于我来说并不重要,选择一些触动我的事物来写,并且让诗歌语言构成审美价值,才是最重要的。”

乌青的诗歌描写的多是眼前的事物和景象,甚至公布一组银行账号也成了一首诗;而在《月下独酌》中,更是引用整首李白的《月下独酌》,只在结尾加上一句“这首诗是李白写的”。和以往一样,本次乌青带了几首契合活动主题“诗与自然”的新作《今天晚些时候过去》、《阿克苏苹果不等你》和《有猫的夏天》。“我描写的这些事物都很自然、很平静,语言形态也更符合这个时代;诗歌是变化的,这个时代不太适合慷慨激昂的诗歌。”

作为一名“网络走红”的资深诗人,乌青对于新媒体发展下的诗歌变化也有自己的见解。“可能诗歌作为一种体裁的形式将被削弱;人们不再关心它是不是一首诗,而是关心它本身的文本价值,写作变得更加即时性。”乌青说,微博就是一种新的文本呈现,就像唐诗变成宋词、宋词变成元曲那样。

杜绿绿:

用朴素的语言解构微妙复杂的世界

◎ 深圳特区报记者 刘莎莎

诗人杜绿绿生于1979年,比起“诗人”这个称谓,性格爽朗的她更愿意将自己称为“懒散的家庭主妇”。杜绿绿说,自己步入“诗坛”纯粹是一场偶然和意外。在25岁开始写诗之前,她会常常阅读外国文学,却从不涉猎当代诗歌。

“2004年,我在合肥,那会我听到诗人这个称谓,跟一般人反应相似,认为这个年代还有诗人,觉得新鲜又稀罕。”杜绿绿说,“后来受到我的一个闺蜜影响,看了一些当代诗歌。有一天晚上,和一帮朋友从郊外游玩归来,在途中看到月色如水,随口念了一些句子。回到住所之后,我把这些句子记录下来,问我的诗人朋友,这叫诗歌吗?他们说,这就是诗歌。从此之后,我就开始写诗了。”

写诗一定要有感而发。对杜绿绿而言,她从未陷入过“为赋新诗强说愁”的窘境。“我跟宇向聊过,我们俩写诗都是一阵一阵的。我没有明确的写作计划,写作很随意。写完之后贴在博客上,也不强求发表。”杜绿绿说,“ 灵感来了,受到诗神眷顾的日子我就多写一些。不过这种时候并不多,一年最多也就一两次,一次持续的时间最多也就一两个月。”

从2004年写诗至今,杜绿绿也积攒下不少作品,并出版了两本诗集——《近似》(2006)、《冒险岛》(2013)。

对杜绿绿而言,写诗是她解读世界的方式。她坦言,自己没有系统的诗歌理论,也从不借鉴、模仿别人的诗,写作多是“跟着感觉走”。“我写作跟直觉有关。人生、环境、社会……这些都能激发我情绪。”杜绿绿说,“我一直想用朴素的语言解构这个世界和人类心灵的微妙与复杂。我不太喜欢写宏大叙事的东西。”

至于自己的诗歌风格,杜绿绿说她也不清楚自己的风格是什么,“有人总结说我的诗神秘、灵气,大概有点这样的意味吧。”对于新媒体时代出现的“诗歌热”,杜绿绿认为,这只是一阵风,在任何时代诗歌都是属于小众的,即便是上世纪80年代的“诗歌热”,大多数人也只是跟风。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室