华北抗战文艺的生命感、乐观与地方性问题

首先必须说明,笔者主要致力于20世纪80年代中国文学研究以及当下的文学批评。当下的文学写作和批评,恰好也正在流行“地方性写作”的概念。显然,华北抗战文艺的“地方性”与当下写作的“地方性”并不是一回事。不过,华北抗战文艺的“地方性”以及对这种“地方性”的认识的深化,对于重新看待当下写作对地方性经验的提取、强化、争夺及可能带来的问题,无疑也有启发意义。以下先从笔者被华北抗战文艺打动的一个瞬间说起。

一、抗战中的“生命感”

写作《晋察冀印象记》的周立波抵达石家庄平山县洪子店村。他发现,即使在战争年代,这里依然坚强地葆有日常生活:

镇上的几个壮丁,已经在附近田野里掩埋尸体。人民正在陆续地回来。镇上又开始听到婴儿的哭声和鸡狗的喧嚣了,一切都在迅速地恢复常态。人民又要开始日常的生活了。女人们忙着打扫屋宇。男人们忙着收拾街衢。墙壁上的我军标语,被敌人涂掉了许多,这些都要重新写制,做宣传工作的人也都忙了。有人说,再一会,平山的县长要来。平山县城虽然被占去,平山还有县长。这些接近敌人的区域的县长,都是积极的年轻人。他们不怕艰险,是真正的群众领袖。我愿意看看平山的县长,但是我们要急着渡过滹沱河。再会吧,洪子店和洪子店的同志们。1

生命感触动了周立波,也深深触动了笔者。尸体与婴儿、鸡狗的喧嚣,并置在一个空间里。人们必须不断把死亡、战争的空间,替换和重建为生产和生活的空间。周立波写到了对空间的重建。另一些抗战文艺作品写到了对空间的争夺。游击战、反“扫荡”,是针对敌人的对地方的再争夺。白天日伪军进犯、占据乡村,夜间这里则成了抗日军民和游击队的天下。这是把敌人对空间的占领,再分化切割,压缩到了白天很有限的时间。敌人对乡村设立“维持会”,中共干部就在“维持会”内部安排干部;敌人对地表建筑进行破坏,抗日军民就在地下进行地道战。在时刻悬临的死亡面前,他们争分夺秒地在体会生活,在创造生活。真正的积极,体现在年轻人愿意到这里,到接近敌人的区域来工作。与敌人争夺,与死亡争夺,晋察冀军民呈现出一种勃勃生机的状态。

常识上,我们把战争状态理解为日常生活之外的“例外状态”。我们不必对战争“恋恋不舍”,因为它是对日常生活、个体生命的单纯损害,而且它也终将会结束。但华北抗战又不太一样的是,我们被迫需要在战争的内部去开掘生活与生命的可能。战争,就成为生命必须处理、面对,甚至反过来激发生命能量的东西。在周立波抵达晋察冀之前,他的诗作底色阴冷,书写了对死亡、孤独的恐惧,而到了晋察冀之后则是转为明亮,表现出了对死亡的无所顾虑、无所怯惧,战争生活对于他来说,反而呈现出“新鲜”的意味。

战争何以反而激活了生命?当个体随时被消灭的时刻,死亡的悬临性如此凸显,个体如何确证、延续自己的存在?在晋察冀,个体的存在意义遭到了严重的诘问与挑战。自我被迫去思考,怎么才能活下去,以及,既然活着是非常难得的事情,又怎样才不是“苟活”。“个体”唯有扬弃眼前的自我,将自我与周遭环境、人群建立联系,才能在随时降临的死亡与灾难中,延伸和葆有个体的意义。以往任何固守的“个体”执念,都在逼仄的外在环境下被压得粉碎。“大家”反过来成为时刻被毁的“小家”的庇护所。茹志鹃写《百合花》,在“反右”之下人人自危的环境里怀念战争年代的新型人际关系和有人情味的日常:“战争使人不能有长谈的机会,但是战争却能使人深交。有时仅几十分钟,几分钟,甚至只来得及瞥一眼,便一闪而过,然而人与人之间,就在这个一刹那里,便能够肝胆相照,生死与共。”2笔者甚至有些武断地想到,华北抗战文艺中塑造的主人公形象,要开朗、健谈、慷慨、敞亮,能耐心地做工作,说服、体贴他人。为什么都这么“清一色”呢?原因之一是,“把自己打开”,用语言、行动联结他者,既是政治工作的要求,也是特殊时期个体内在的需求。或许这样的主体,更容易在环境里“活出来”。

这是一个逼迫主体发光的特殊时刻——极为艰苦的条件,生死一线的战斗状态。白求恩给毛泽东的书信四则展示了更多细节,书信里包括治疗、检查的病人总数、手术台数,筹办后方医院的进展与困难,从零起步去建立医院的会诊制度、护理制度、病人登记制度、工作人员会议制度、医护图解手册编写、床位扩充、手术室、X光室和浴室建设。3在这些繁琐、机械的工作中,我们却看到了一个津津有味、时刻感受着生命意义的主体。这种生命力辐射到了前方,八路军指战员知道白求恩正在后方做手术,冲锋时的口号变成:“有白大夫给我们治伤,冲啊!”4而白求恩逝世后的追悼会,则是万人的规模。“呜呼!伯琴,以天赋之英才,造医学之极峰,抱高尚远大之理想,献身革命。”5一读到聂荣臻的祭文,一种痛切、汹涌的情动流荡其间。当代青年学者被学术制度所席卷,深陷考评、项目、课题的算计之中,尽管深知毫无可比性,又不禁去怀想白求恩在极其恶劣的现实条件下、面对更加繁琐的事务与不如意的工作环境,那每天充盈而有意义感的生活。

常识中,在生死攸关的时候,文艺因为“阳春白雪”而边缘。然而,在抗战根据地建设中,文艺恰恰起到精神领域的核心作用。越是危机,文艺越显重要。它用一个个明媚的形象,照亮每个此刻的阴霾。用朴素的情动,来对每一个随时被毁灭的瞬间进行表达。它是对自我每个褶皱的珍惜和打开,也是对与他人链接的契机的分外珍摄。它是战争越打人越多的保证。1939年,沙飞在阜平期间遇到“扫荡”,他到部队采访,利用宿营间隙展览自己的摄影作品。战士们看后情绪高涨,纷纷表示要上战场立功,把功绩留在照片上,由此催生了后来的《晋察冀画报》。“把功绩留在照片上”,个体发现了一个把自己的印迹保存下来和扩大开去的办法,文艺是自我生存、存在过的证据。1944年1月28日,《晋察冀画刊·时事增刊》出版。这期增刊的背景是日军1943年12次“扫荡”中最残酷的秋季大“扫荡”。日军把晋察冀画报社作为重点消灭的目标之一,尾随保卫部队将他们包围。在柏崖村突围过程中,军区警卫连几乎全部牺牲。沙飞双脚严重冻伤,几乎截肢。此战之后,沙飞、赵银德、制版组长杨瑞生、工兵班长王友和4人负伤,另有7人被俘;指导员赵烈,总技师何重生,编辑陆续、孙谦,石印工人李明、石振才、张梦华,制版工人李文治,工兵战士韩栓仓等9人牺牲。然而,仅仅一个月后,《晋察冀画刊·时事增刊》就又出版了。文艺被放在如此重要的位置——既是日军重点消灭的目标,又是革命在遭受重大损失后必须首先恢复的对象。这样的工作速度不是被迫,而是自发。不只是因为它的政治工具属性,更有作为个人的安身立命、生命确证的意味,甚至正是因为后者,它才能发挥政治宣传的作用。

对战争与生命感的辩证关系,正如马娇娇所言:“深陷战争腹地的晋察冀长期处于战火交加、四面封锁的孤绝状态,这种极端的封闭环境加重了主体对当下时空的‘沉浸’,感情经验被极度激活,有关战争、‘崇高’的抒情气质往往由此生发。”6

二、“乐观”是情感动员机制/革命主体状态

紧随其后的第二个触动,则是“乐观”。国统区文艺的经验和根据地文艺的经验,其样貌很不一样。能够概括和应该指出的方面和脉络有很多,笔者愿意抓住“乐观”这一点来说。

胡风的文艺思想当中,虽然强调“主观战斗精神”,但又特别强调“五千年底精神奴役底创伤”,“作家应该深入或结合的人民……他们底精神要求虽然伸向着解放,但随时随地都潜伏着或扩展着几千年的精神奴役底创伤”7。此外,周立波在20世纪30年代上海时期的创作,也带着阴冷的色调。这或许与国统区的“地方性”相关——胡风认为,在国统区文学容易暴露黑暗现实,但很难塑造正面形象,这一点与解放区文学里“工农兵文学”的情况不同。“主观战斗精神”的用力方向、着力点,与根据地-解放区所要求的主体状态,无疑有很大的区别。

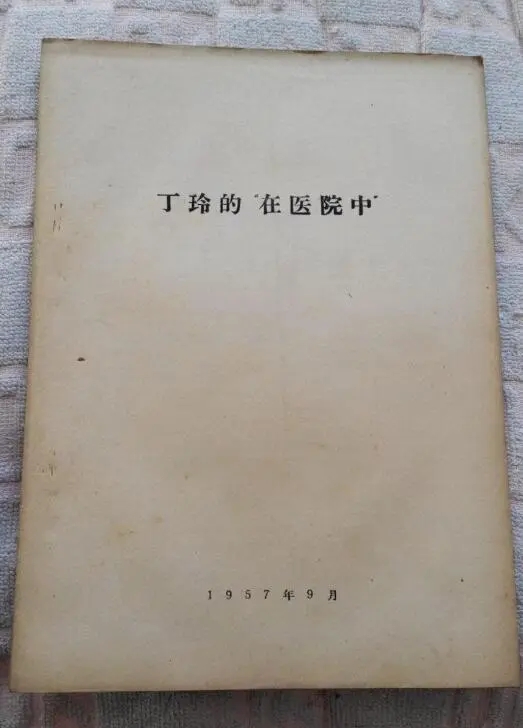

丁玲的《在医院中》,医院外边“冻了的牛马粪堆上,散发出一股难闻的气味。几个无力的苍蝇在那里打旋”8。病房里面“仍旧很脏,做勤务工作的看护没有受过教育,把什么东西都塞在屋角里。洗衣员几天不来”,到处都是“看得见用过的棉花和纱布,养育着几个不死的苍蝇”。9全院只有一支注射针,注射针已经弯了,但“医生和院长都说要学着使用弯针”10。

显然,《在医院中》的丁玲,仍未完成革命主体的塑造。“学着使用弯针”里,其实隐藏着另一种意识状态,一种由医生和院长这些一线工作者不得不在困难情境下工作而调试自己的态度——只是这种状态被陆萍的意识所隔离和无视。再看王林在冀中平原的根据地所写的《腹地》,我们会注意到由这另一种意识状态及其映射出来的战斗生活。

主人公辛大刚是受伤归村的八路军伤员,从他身上我看到了一种具有复杂性、延展性和辩证性的“乐观”。他必须在敌进我退、朝夕反复的现实局势中很稳定地把握政策,根据“政策”去组织抵抗,又要在于我不利的情况下保持信心,发现不同情态下的“胜机”与“生机”,旁人得意忘形的时候,他要冷静;旁人低落悲观的时候,他要振奋。唯有这样,才能调动不同方面的积极因素。

他的人员配备是有限的,“副队长”姜振兴是个兵痞;专门研究爆炸物的金奎是个阴阳怪气的“半张脸”;一起打游击的神枪手黄壬秋是个曾参加过北洋军阀、当过土匪、历史可疑的老头子;侦察员四鹏外表痴傻,表面上看不出什么大本事;游击组的姜铁岭腼腆、不爱说话,思想松动得很慢;村长杜占元肩膀头太软,扛不住压力。杜占元和姜振兴代表村政权和武委会“争夺”刚退伍的辛大刚,又说明根据地的干部骨干非常有限,武委会内部,游击组、青抗先、男女队、老头队彼此独立,协同困难。他的工作环境是恶劣的,除了敌人空前残酷的“五一大扫荡”,还有村里的“破落户”试图把持村政权。村支书范世荣外号“领导一切”,背后下绊子,破坏村武装的训练、胡乱指挥游击组、向区委告状、将辛大刚开除出党、糊弄调查组、破坏宋明调查、压着上调县委的命令、跟伪军勾结、隐瞒辛万德牺牲原因、掩护叛徒范志中,甚至逐渐堕落为国民党的坐探和参谋。群众的状态也并不是绝对可靠,而需要随时调适。村政权普选会前,民众的宣传庆祝活动新旧混杂,高跷、狮子、旱船、吹打班,各种世传的旧玩意儿都搬出来,各团体干部就在后面简单“宣讲”一通;农民被范世荣在普选中把握住了心理,随意操纵普选结果;在“五一大扫荡”最严酷的阶段中,甚至出现八路军在夜里一进村,村民就敲锣打鼓通知鬼子的情况。

唯有辛大刚在,周围的人物才被调动出“热情”。辛大刚在大扫荡中折回村子布置工作,大家最后放声大笑,“好象在肚子里憋着的闷气,一下子都喷发出来了”11。他一回村就能够改变大家的精神头。即使在战斗的绝对不利局势下,例如在宽阔的大路上、浓雾中突然遭到敌人骑兵队、汽车队的袭击,辛大刚的直觉反应也是“顶一下再撤”12。在显而易见的败局中,有乐观意识的支撑,选择先“顶一下”,才能虽败不乱,化败为胜。辛大刚在的时候,干部自发围绕他形成临时的领导核心。

比较反面的人物范世荣,他一方面存有美国参战后速胜的侥幸心理,另一方面在日军扫荡时被恐惧感所控制,埋怨八路军隐蔽在群众中,产生逃亡敌占区和通敌的念头。右倾的区委干部张昭,一旦稍有不顺就闹情绪、在工作中持观望态度,在“五一大扫荡”来临时躲在敌人统治区的“爱护村”,不敢返回一线领导游击战。如果比较《王林日记》,能够发现历史环境下的人物原型,以及解读出更为丰富的人物精神谱系。小说中,这些人物上台演讲,群众昏昏欲睡,一旦他们掌权,周围干部和群众的思想和精神会迅速沉落,容易被敌人所左右和分化。

辛大刚善于激励,也善于团结。在干部内部出现分歧和怨气时,他需要调解。例如需要平息姜振兴对忠于范世荣的姜铁岭的不满。这是源于他充分理解、照顾姜铁岭这一阶段的认识水平,以及将他争取过来的信心。在遇到压力的时候,尤其需要这种“乐观”。他在“大扫荡”阴云密布的前夜,受命上调县委,镇定而警觉,其意识仍然处在稳定的状态中。他经过交通站紧赶慢赶,穿行于陌生的村子,留心的是村子是否还有抗日干部驻守,地下是否还传来挖地道的声音。“大扫荡”开始后,群众思想退坡,情绪动荡,根据地变质,甚至有的干部不敢进行武装斗争,把“两面斗争”的政策执行为单方面的“合法斗争”,“维持会”只维持敌人而回避八路军,武装部队未打一枪就插起武器,作战部队人心涣散、队伍瓦解。而辛大刚却还在思考敌人何以征用木料,并打算以主动的武装斗争来打开局面。

辛大刚这样的主体,是扫荡期间的“日常生活”的基石。平稳时期,他要到村剧团里吹笛子。“笛子”在传统文化里,也是一种悠闲生活的情趣。“战争年代有战争年代的繁华,扫荡一过,游击集市也飘忽不定地转着村开了张,赶集的人也还不算少;游击小学校也照常上起课来。叫卖声、歌声、笑声、读书声,重又飘荡在大小村庄里。”13因为有这样的主体状态,干部和群众的心才是安定的。一边是战火,另一边能不疾不徐、不骄不躁地安排工作和生活。“五一大扫荡”之中,敌人在路西疯狂烧杀,路东的村落还是井然有序:“天色大亮,汽车路东广阔的平原上好象是另一种世界,稀稀疏疏地散布着早起收拾青苗的农民。绿葱葱的树林,围绕着一个个村庄。村口照旧有儿童或者老头、妇女站岗查通行证,并且和颜悦色地要求每个过往行人朗诵和回答识字牌上的问话。”14

从华北抗战文学的经验来看,“乐观”成为主人公的核心性格,也许并不令人意外。笔者当然也倾向于认为,“乐观”也是一种情感动员的机制。在敌众我寡、敌强我弱的前提下,在华北地区开展艰苦的游击战,一种充分具有感召力的情感结构,必须包含这样的“乐观”。它未必都“实然”浮现于干部身上,但一定是“应然”的潜能。同时,它也不仅仅是浮现于未来,而必有其当时就在现实存在的证据。“乐观”不是侥幸心理,而是建立在武装斗争的坚定性基础上的革命乐观主义。这种乐观的主体可以在20世纪50—70年代的文学中继续发展,而华北抗战经验恐怕是基点之一。此外,何吉贤曾经谈过作为20世纪中国文学的基本情感动力的“热情”。这种“热情”(passion)自然与海外中国学的抒情传统不一样。那么,这里所感到的“乐观”是不是包含与“热情”的对话可能呢?

三、“地方性”的深入与跳出

进入当下的文学现场,在“新东北”文艺强势崛起之后,我们先后见证了“新南方”“新浙派”“新京派”,甚至“新草原文学”“新西部写作”的出现。文学写作的地域性话题固然有其理论的支撑,如克利福德·格尔兹在《地方性知识》中对知识背后的特定情境与文化结构的意识,吉尔·德勒兹与费利克斯·瓜塔里合著的《千高原》中“游牧”与“块茎”的思想,以及丹纳的地理要素说、施莱格尔的“文学南北论”中文化与地理最初关系的样本。但当下中国的“地方性写作”有其自身的历史脉络。有支持者认为,它试图抵抗某种整体性的力量,避免文学变得均质和空洞。它是对某种风格的自觉追求,又是对风格的某种反思和超越。对“地方性”的强调,是对中国故事背后的地方路径的强调,是对个体在地生存状况的紧密关注。从文化研究的角度,也不可忽视它与省域文学、“文化搭台、经济唱戏”的旅游经济学的亲缘关系。在我看来,地方性写作的话题如果要进一步产生文学史意义,一定不能沦为新一轮话语圈地运动,或者回收到地域文学的泛泛而谈中,或者自满于立足边缘、反抗中心的构想。如何真正深入地方,进入文学所生发的历史-社会-文化结构之中,是摆在每个作家、研究者面前的难题。

借助对华北抗战文艺研究和当下文学创作现场的双重观察,笔者也想做一下如何“深入”并“跳出”地方性的展望。

首先,对文学研究中地方性的强调,应该在地方与总体的灵活动态关系中去理解,应该随时警惕地方与总体关系的固定化。就地方谈地方,缺乏总体意识去强调地方的特殊性,将地方孤立起来,容易被认为放大地方的“特殊性”,也弱化了“地方性”对于更大、更基础话题的启发意义。此外,地方性和总体的关系,并不是绝对的,或者单方面挑战的关系。地方性看似是一种边缘,但它同时可以是总体性的中心。比如王琦最近的研究就提示,一方面晋察冀文艺是地方性的文艺;另一方面它又处于世界反法西斯斗争的前线,是总体性的中心,并不边缘。她发现了冀中军民与世界革命共振的心理基础,这种“国际心态”催生了细致的革命实践。15正是这种“国际心态”“中心意识”,不是掏空、瓦解了地方性,而是强化了地方性的特殊性。将晋察冀文艺置于双重视域下,这就是既“深入地方”又“跳出地方”的研究。

其次,应尽可能避免地方内部的板结化。一方面不要忽视地方内部的差异,将地方的内部矛盾关系予以抹平、将其铁板化。比如,当代批评界在研究新东北作家群的时候,往往以班宇、双雪涛和郑执为中心。对“东北三剑客”的研究,实际上也就聚焦在辽宁沈阳老工业区铁西区的研究。关注20世纪90年代中期沈阳老工业区下岗一代、二代的命运。这当然很重要,但仅仅看到这一点,显然没有看到东北(黑、吉、辽)广袤土地上复杂的经验与现实。

将地方本质化还会带来奇观化。刘东提示,在20世纪90年代以来“文化搭台、经济唱戏”的经济理性作用下,文学曾经提供过一次次区域景观,而“省域文学”(地方作协力量)的推动更是加剧了区域经验的景观化。尤其是,东北在90年代之后又一次地面临经济下行的压力,新世纪出现的“投资不过山海关”的说法、东北人才的持续外流、奔赴南方各大MCN公司的东北主播“老铁们”,正在生产关于“东北”的一套新感觉与认识。16需要警惕的是,这种区域的知识-感觉生产往往内含一套不平等的分配机制。对“东北文艺复兴”的研究,更应该小心陷入再次将东北景观化、本质化的陷阱。这样我们就需要首先将新东北文艺进行“去地域化”的处理(将其奇观化剥离),然后进行“再地域化”的处理(发掘其经验的内在歧异性)。

另一方面,地方性也是历史中的地方性,是在风云汇聚之中某个历史阶段的突出特点。一旦历史条件不复存在,这种“地方性”有可能解离或发生转移。对地方性的研究,必须追索其构成的历史脉络。回到根据地研究,何浩关于太行根据地的研究指出,“这一地理范围中的主要力量有:阎锡山晋绥军及其政治力量、日军、国民党军、八路军、北方局、太行区党委、牺盟会,以及各种社会力量,错综复杂”。这就需要历史性考察晋东南周边各力量及129师进太行所面临的历史结构,比如牺盟会、新军的青年状况,等等。129师、后来的北方局、太行区党委正是以把握这个历史结构为基点,来落实和展开其革命实践的。对这一历史结构的认识得来不易,实际上看,虽然得到了牺盟会的支持,太行根据地却遭遇发展瓶颈,反而与白手起家、身处腹地的晋察冀根据地有了很大的不同。何浩指出了太行根据地不同于晋察冀根据地的历史脉络以及由此形成的结构性困境。李雪峰、徐子荣等革命者后来得以逐渐开展革命实践,是因为他们把握到了“中国地方社会自身的构成、运作在特定历史时刻所具有的一些结构性要素,而这些结构性要素在漫长历史变迁之中经过各种力量的冲击碰撞会不断调适、变形,在适当的经济、政治、伦理、组织因素的配合下,能达到高度良好的状态。但一旦某些因素发生变化,就会牵连出结构性失衡,从而在每个阶段都会逐渐形成一些结构性困境,构成每个时代人们所面对的不一样的现实”17。

历史中人所面对的“现实”,往往有一些关键的结构性因素,而这些结构性因素背后又有历史性、过程性与运动性。这就提醒我们在进行相关研究的时候,需要将“地方”再次拆解成不同的脉络与链条,再对其可能性的条件进行研究。

何浩在对李准进行研究时发现,李准在1953年写《不能走那条路》时竟然敢于提出:在新中国成立初期,我们可以基于土地私有制来建构社会主义,它不会必然导致农民的自私。社会主义的根基并不必然需要建立在土地公有制基础之上。李准何以敢于提出这样的设想?1953年,“过渡时期总路线”刚出来,但是还没有落实为具体的政策。这是一个悬而未决的阶段。一方面政治仍然有打造社会的活力,另一方面政治的规定性还没有强制落实,文学仍然有机会和政治一起去探索,借助政治的活力去为社会赋形。何浩的描述是,这个阶段的社会状态是政治不完全进入乡村,仅在某个层面上调动,乡村里的人依然可以从生活内部去突破过去既定的社会生活结构所规定的伦理规范,走向更好的改变。但是,一旦过了这个时间节点,就不是这个状态。18在我看来,这当然是地方性研究对于总体性的贡献。同时这种贡献并不以过分强调地方特殊性为代价,它是建立在对地方性与历史、地方性与外部条件之间的互动关系的充分认识的基础上的,是在空间区域里引入时间的变量因素。

再次,强调地方性,同时要避免过于直接以“地方经验”的现成理解去决定文艺实践,把文艺实践回收到现成的理解框架内。“社会史视野”为研究者提供了将文学与地方社会、地方经验关联起来的路径,但要避免过于快速地将文学经验与地方文化、社会的某些特征做想象性地直接关联,让文学成为社会决定论的后果。因为这样忽略中介环节的研究并不能真切地解释文学,更不能解释社会。在谈新东北文艺的文章中,存在着以“社会史”的面目对小说背后国企改革背景、罪案原型的近乎“索引式”的研究。一方面,文学与地方性之间存在着中介,这就是形式。另一方面,文学实践不只是源自对地方的“现成”理解,更是反哺、赋形新的地方,或揭示着隐匿经验的藏身之处。文学学科和社会学、历史学之间的关系,不是前者附属于后者,在后者规定的大视野、大框架下“螺蛳壳里做道场”,而要提出自己对社会、人生的观察和看法,与后者的结论相对峙、对话。

同样,对于地方性的深入,也应该反过来深化和变革我们对于“文学”的定见,而不应该再度回收到对“文学”的现成理解。王琦在研究中提到《冀中一日》——1941年5月27日开展的冀中根据地征文活动。19对于这一天的记录,被征文编辑孙犁视为流水账。但这种陌生而被孙犁所轻视的“文学性”,却启发着作者对冀中根据地的新认识。关键不在于是不是“流水账”、是否写出了生活的本质,而在于从党政军系统到各级群众组织对“这一日”的记述,形成了一种想象的共同体,并以现代的制度时间把革命与冀中社会深度嵌合。《冀中一日》文体中突出的制度时间的精确性,以其群众文艺的集体实践性,与冀中地方生活的组织化(军政组织化最高体现为“百团大战”)互为表里。而孙犁对《冀中一日》的批评,则恰恰体现了他与根据地经验的隔膜。群众文艺运动的目的已经达到了,反而在文学(孙犁)的眼中容易错失这一重要的激变时刻。我想这或许是一个例子,告诉我们在文学与地方性经验之间,存在着不止一轮的往复印证、比对的过程。在这艰难而有益的往复中,需要相对耐心和警觉的工作状态——它既要刷新我们对文学的观念,又要重塑我们对地方的认识。

论述时的时空跳跃是想说明,无论是就概念本身,或者针对华北抗战文艺而言,“地方性”概念的潜力仍在释放当中。希望能够在研究中把“地方性”重新有机化、历史化、动态化、相对化,这样才能把“地方”真正打开,又不再将它回收入陈规俗套,以它激活中国当代文学的研究,并绵延其震波,召唤当代中国的青年创作者的共鸣。

注释:

1 周立波:《晋察冀边区印象记》,《周立波文集》第4卷,上海文艺出版社1984年版,第39—40页。

2 茹志鹃:《我写〈百合花〉的经过》,《漫谈我的创作经历》,湖南人民出版社1983年版,第40页。

3 白求恩:《白求恩书信四则》,中国社会科学院文学研究所、河北省社会科学院语言文学研究所主编:《华北文艺文献研究》第一辑,华龄出版社2024年版,第69—92页。

4 转引自陈华:《〈晋察冀日报〉与白求恩》,同上书,第62页。

5 同上,第63页。

6 马娇娇:《“新世界”:抗战初期“晋察冀”的叙事生产与地方言说(1937—1938)》,《文史哲》2024年第1期。

7 胡风:《胡风评论集(下)》,人民文学出版社1985年版,第21页。

8 丁玲:《在医院中》,张炯主编:《丁玲全集》第4卷,河北人民出版社2001年版,第234页。

9 同上,第242页。

10 同上,第244页。

11 王林:《腹地》,解放军文艺出版社1985年版,第173页。

12 同上,第93页。

13 王林:《腹地》,第97—98页。

14 同上,第199页。

15 参见王琦:《“前线”意识与“在场写作”——论冀中文艺中的“世界革命”图景》,《现代中国文化与文学》2024年第1期。

16 参见刘东:《区域文化、地方情动与作为现象的“新东北作家群”》,《当代作家评论》2024年第4期。

17 参见何浩:《“建国”的干部从哪里来?》,贺照田、何浩主编:《社会 · 历史 · 文学》,中国大百科全书出版社2023年版,第31、59—60页。

18 参见何浩:《与政治缠斗的当代文学——重读李准的〈不能走那条路〉》,李娜、李哲主编:《重读李准——从延安文艺座谈会走来》,河北教育出版社2023年版,第3—27页。

19 参见王琦:《“前线”意识与“在场写作”——论冀中文艺中的“世界革命”图景》。