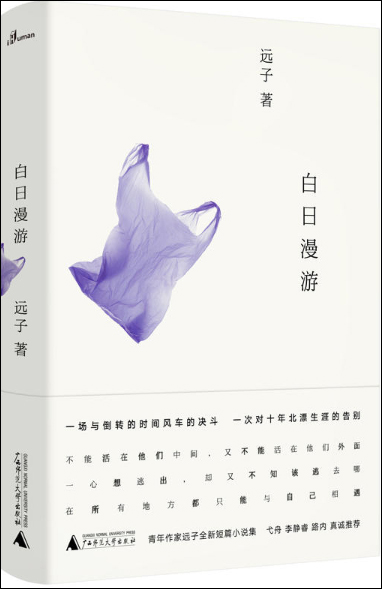

《白日漫游》

来源:中国作家网 | 远子 2019年06月27日11:12

《白日漫游》

青年作家远子全新力作,弋舟、李静睿、路内真诚推荐。一场与倒转的时间风车的决斗,一次对十年北漂生涯的告别。当代文学青年的心灵样本。

作者:远子

出版社:广西师范大学出版社

出版时间:2019年04月

ISBN:9787559816474

定价:38.00元

内容简介

不想工作,又害怕失业;想要恋爱,却又恐惧婚姻;有呐喊,更有彷徨;一心要逃离,却不知逃向何处;从北京、上海到广州、深圳,在所有地方都只能与自己的影子相遇。

青年作家远子zui xin力作,以十四篇彼此独立而又互有呼应的短篇小说,刻画在大都市挣扎求生的年轻人,描述一种渴望自由而又无往不在枷锁之中的生活状态,记录一场疯狂、残酷而又不失诗意的心灵之旅。

作者简介

远子,1987年生,湖北红安人。毕业于苏州大学哲学系。作品散见于《鲤》《诗刊》和ONE•一个等杂志和网络平台。已出版短篇小说集《十七个远方》和《夜晚属于恋人》。

目 录

上 篇

业 余 / 5

清 洗 / 19

同 盟 / 35

追 随 / 47

死 者 / 59

下 山 / 71

诀 别 / 101

下 篇

认 错 / 117

变 老 / 127

朽 坏 / 137

关 内 / 167

远 亲 / 213

逆 子 / 227

心 经 / 241

后 记

后记

这些短篇是过去三年间写下的。尽管为了激励自己,我早已将勤奋视为一种天分,但我实在谈不上是一个用功的写作者。究其原因,最主要的一条可能是,我总是过快地发现自己小说的问题。即便写得再顺手的小说,一两天后重看就想重新修改,搁上一两月简直就要推倒重来。我现在看我五六年前写的东西,每次都羞愧得咬牙切齿,尤其想到它们已经印成了书,也就是说有很多个寿命可能比我还要长的分身在持续地散播着我的耻辱,我就恨不得换一个笔名重新来过。

之所以没有这样做,是因为我很不擅长取名。我现在用的这个笔名是我高中在校报上发文章时临时取的,一直想换但换成什么都感觉不对。事实上我很多小说里的主人公,连个名字都没有,只能以“我”或“他”来代替。我总觉得一个人的名字很重要,是其生命的高度和集中象征。有时走在街上,看着我前面的那个人,我甚至相信,只要我喊对了名字,对方就会回过头来冲我笑,我们可以成为很好的朋友或是恋人。

总之每次动笔写作,我都要经历一番心理的内斗与厮杀,而且总有一种未完成的感觉。但是没办法,“一首诗永远不会完成,它只是在发表的时候被丢弃”。我也只能拿瓦莱里的话来宽慰自己,并且将这种不满足感视为一种“进步”。我已经发现,像我这种很容易自我否定(很多时候是彻底否定)的人,有时必须学会一点炫目的中心主义才行。因此这篇后记将是我的辩护词,尽管在本书的好几处对话里我已经忍不住这样做了。

我的小说发到网上,收到最多的批评是说我“太悲观,太消极”,我在其他地方也回应过,这里再重复一遍,因为可以想见对这本书的批评还是会集中在这一点。其实我并不认为这是一种有效的批评,至少我从未在读完哪一部小说之后,发现它带给人的只有乐观、积极和明亮。这种二元对立的归类法本身就是可疑的,是对人性之丰富的否定。我不知道其他写作者有没有这样的体验,当我处于平静的麻木中,创作力总是降至最低,反而是痛苦和不平带给我持续的动力,因为它们的力是向上的,是对可能性的认可,是一种敞开的姿态。何况人生在世,悲观在所难免,甚至是一种责任的体现。卡夫卡说,“善在某种程度上是绝望的表现”。只有为自己定下难以实现的目标的人,才会经历这些看似负面的情绪。当然,必须将它们控制在一定限度之内,不然很容易逃到死里面去。这一点是最难做到的,也只能在感觉快要过量之时,便拿出自我肯定来缓冲与中和。

有朋友则习惯从技术性层面指出我的小说的不足,认为我写得“不太像小说”,而且小说里的“我”总是喜欢跳出来,而不是躲在“小说文本后面,任谁也抓不到”。的确,和某种传统的现实主义小说相比,我的小说缺少足够的细节铺陈和人物刻画,议论的地方也太多。但我想说的是,我的写作首先服从于表达的渴望,而非对技艺的追求。在现实中我是一个不善言谈的人,便总想着在字词上寻求补偿,恨不能让每一个句子都发自肺腑,掷地有声,且带着发光的诗意。这是我写作最大的乐趣之所在,我做不到那种小心翼翼的克制和平衡。而且,我也并不认为那种通常是四平八稳的、使小说像小说的叙述手法有多高明,很多时候它可能是一种偷懒的表现,因为有很大一部分读者从小接受的便是这种文学教育。我渴望新的抵达,哪怕带着明显的缺点,而不是一再回到某种范式之中。我反倒认为很多时候,一篇作品或一个人打动我们的,正是那些超出常规以至于看起来很像缺点的部分。

还有朋友认为汉语之美在于短小精悍,而我的小说里经常有一些复杂的长句,这其实对语言的地方性构成了破坏。这个问题很重要,因为我将小说的语言视为一个决定性因素。尽管很多人认为语言只是小说的工具,它所刻画的人物或讲述的故事才是第一位的,但在我的偏见里,一部语言糟糕的文学作品不可能有真正的美学或思想价值。但是,认为“长句是破坏”的这一看法我也并不认同。实际上现代汉语已经受了西语很大的影响,只是不被一部分人察觉或认同,而我认为它需要往世界性的方向继续进化。沉溺于流畅、平滑的语言或方言,很可能是对变化的一种逃避。借用尼采一句话,我甚至认为,在当下要成为一个优秀的中国人意味着要尽最大可能地使自己非中国化。传统文化中真正优秀的东西一定是需要努力才能继承的,那些毫不费力就留在你身上、使你看起来像一个中国人或本地人的东西,极有可能是糟粕。具体到我自己的小说,为了再现人物的心理深度,与错综复杂的时代背景相呼应,很多时候我刻意使用那些读起来容易造成停顿的从句,以及和人物身份看上去并不符合的书面语(其实现实生活中的语言是不可能复刻进小说里的,我们只是接受了某种现实主义的传统,认定小说中的人物只能以一种腔调说话)。我相信经过一代代人的创作实践,那些读起来像翻译腔的东西,将成为汉语自然而然的一部分。

接下来我想回应一下另一个朋友对我的批评,她说我“一旦写到女性,不是柔弱顺从平静宽厚的扁平形象,就是用难以理解的女性对他的欲望的拒绝,来揭露这世界对自己的冷漠无情”,这也许说明我并不能做到“把对‘人’的理解,平等地延伸为对‘女人’的理解”。其实这个问题我也有所察觉,但从未进行过如此深刻的自我批判。收到这一批评时,书稿已经交给了出版社,当时真想把稿子要回来不出版算了。犹豫彷徨几天之后,我终于还是为自己编造了一大段借口:我告诉自己这可能是小说角色的需要,因为我写的大多是处于社会边缘的自大狂,长期生活在欲望的匮乏中,本来就不太可能那么了解和体贴女性;另一方面,我必须承认我确实不理解女性,不过我的不解不是因为不想,却是因为不敢。我从小就害怕女人,在她们面前,我总是不知道眼睛该往哪儿看,手又该放到何处。无论如何,无知总归是罪,甚至我开始意识到,身为男性便是原罪。当然忏悔只是会让我感觉好一些,并不是对问题的真正回答。它依旧像谜一样让我头疼,所以在找到谜底之前,也许我应该尽量让女性不再出现在我的小说里。

这篇文章无疑全是往自己脸上贴金,换作以前我绝不愿这样做。但这些年我一直在给自己泼冷水,忽然想换个活法。而且,我刚从北京退回乡下,每天形迹可疑地把自己锁在房间里,实在需要一副发光的面具,以此向亲人们证明我的“前景”。这是我的第三本短篇小说集,但我很希望它是第一本,因为它就像一首序曲,暗示了我今后写作的方向。对我的作品有兴趣的读者,不妨从这一本开始看。为了让我的作品追上我的野心,我必须进步得更快更多才行,留给我的时间已经不多了

媒体评论

在远子的小说里,我得见一个好的小说家应有的那份天赋之美、那份对所为之事的忠诚之魅。

——弋舟(鲁迅文学奖获得者)

在一个文学的意义被普遍怀疑和消解的时代,远子执着地维持着文学的神圣性。

——李静睿(第二届单向街·书店文学奖获得者)