我希望自己的小说是“体面”的。这个“体面”,一定不仅仅指向某种娇柔的风雅,更多的,是对艺术本身的敬重,是对文明的服从。 弋舟:我希望自己的小说是“体面”的

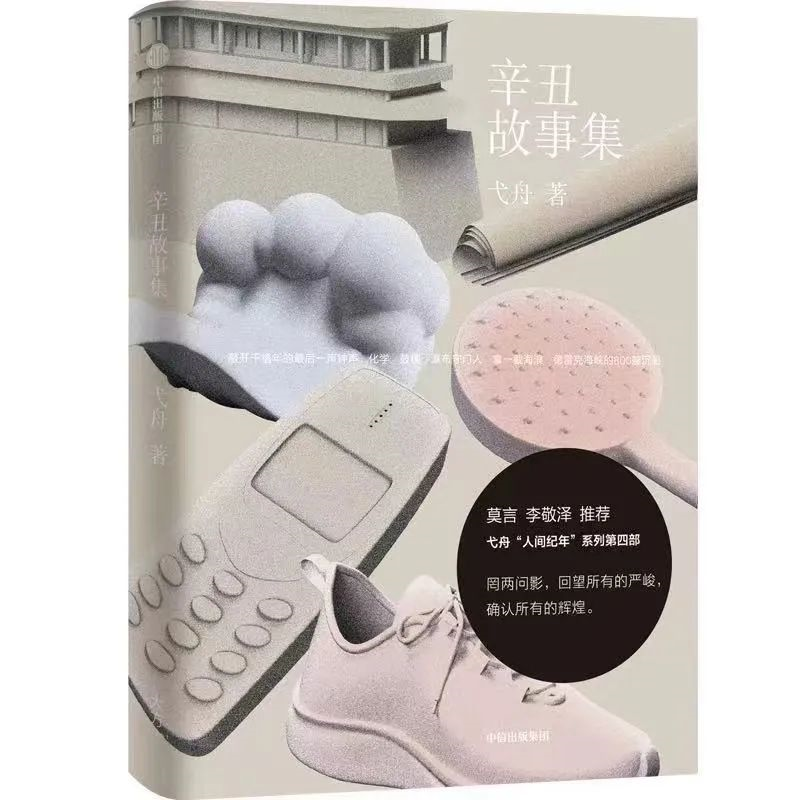

《辛丑故事集》,弋舟著,中信出版社2022年8月出版,58.00元

这是弋舟第四次用一本小说集的方式来追忆刚刚过去的一年:丙申、丁酉、庚子、辛丑,在年复一年的记录中,“人间纪年”系列也逐渐有了形状。

中国作协副主席李敬泽评弋舟如鸟:“流畅地穿行于人类生活的幽暗与明亮,绝望与英勇。”弋舟颇为认同:这飞翔的姿态,至少洞察了他写作的情绪。

作为一个美术专业出身的人,弋舟完全是被当作一个小说家来看待的。小说家的职业感和尚未消减的写作能力敦促着他,完成一篇又一篇,一部接一部。是的,弋舟的勤奋有目共睹。

中华读书报:从2016年写下《丙申故事集》,你陆续完成了《丁酉故事集》《庚子故事集》,为什么坚持写“人间纪年”系列? 在我们的印象中,你是特别勤奋的作家。这样的自我约束对于创作来说,会是怎样的影响? 如果完不成,是不是也会有一点自我怀疑?

弋舟:你说得太对了,完不成,会有一点自我怀疑。也许这有些可悲? 我们证明自己、保守信心的手段,已经如此仓皇了。但是怎么办呢? 一位农民不打粮食,可能也是要自我怀疑的吧? 那么,对于这种自我怀疑的有限克服,也可视作我将这个系列坚持下来的缘由之一吧。

中华读书报:《丁酉故事集》是在旅途中完成的? 这种状态对于写作本身有什么影响?

弋舟:其中有些篇章是在旅途中写的,倒是真的能够缓释旅途的紧张与疲惫,我一下也想不清楚对写作本身是好是坏,可能节奏会急促或者凌乱一些吗? 但是急促与凌乱,有时候也或可达成某种预料之外的美感。

中华读书报:《丁酉故事集》中的人物在各自的人生泥淖中挣扎,有未来世界中被宣布为“无用者”的作家和艺术家,有为赴十八年前约定的中年男子,有目睹父母情感危机的小女孩……你的很多作品关乎困境,能否谈谈你对于现实主义题材的理解和认识?

弋舟:我从来没有觉得自己脱离过“现实”的路径,但在有些时候,好像也被认为不那么“现实主义”。我只需要确定,我所书写的一切困惑,欢乐抑或痛苦,都是有着现实依据的。它们从来就不会是,也不可能是纯然的异想天开;同时,文学所强调的那份对于现实的终极关切,也应当始终不渝地贯彻在自己的创作之中。

中华读书报:《丙申故事集》《丁酉故事集》,虽然都是故事集,但前者侧重人的精神情感,如何穿越困境,后者更多地聚焦普通人,小说结尾有了光亮,人们可以和困境相持。而到了《庚子故事集》中,《核桃树下金银花》有了某种温暖。你觉得自己在写作中有哪些变化?

弋舟:是的,“有了光亮”,这可能正应验了我的认识——写每一部作品的条件都是很复杂的。现在的我,大约是期望“光亮”的,也更愿意在自己的作品中给出一点“光亮”。为什么呢? 因为这关乎写作者此刻具体的情绪,他感知世界的态度,甚至他自己的生理状况、他既有的文学准备。更重要的也许是,这一切都受制于我本身的年龄与气血——一个五十岁的中年男性看待世界时的心情。

中华读书报:《辛丑故事集》,是“人间纪年”系列第四本,写到现在,是不是早就适应并且享受这种叙述节奏了?

弋舟:不适应,也不享受。真的更像是一份工作了。这就是“专业化”带来的后果吧,也再次教育了我,让我明白:所有的价值只能产生于劳作。

中华读书报:《辛丑故事集》收入的几篇小说,其中《瀑布守门人》(首发于《收获》),是“致敬老田”的一篇作品。田耳也写了一篇同名小说。这背后一定有什么故事吧?

弋舟:说起来有些像一个游戏,我们几个人相约以对方的小说篇名重写一个小说。游戏感有时候挺重要的,能让我这样一个所谓的专业作家,提起笔来时,不那么“端着”。当然,首先是田耳的小说本身打动了我。

中华读书报:《我在这个世上太孤独》是你的第一部非虚构作品?作品的完成对你的影响有哪些?

弋舟:是的,是第一次以非虚构的方式书写文学作品。既然是“非虚构”,那么就一定会对于我这样一个常年的“虚构”者起到必要的平衡,令我得以矫正某些积习,令我再次确认了生活本身的伟力。

中华读书报:早期你也创作过关于老年人的题材,比如《锦瑟》,可否谈谈关注老年的话题,有什么感触?

弋舟:不知死焉知生,也许人的世界观应该这样去建立。当你明白了人会衰老,会最终去向何方,你才会对自己眼前的一切有一个大致不离谱的判断。

中华读书报:在写作中你是如何和这些老人交流的? 他们愿意和你敞开心扉吗?

弋舟:这是一个非常复杂的过程,你得调动自己的真诚、智商、情商、经验,等等。相较而言,老人也许是最容易向外敞开心扉的一个群体,原因很简单,因为他们“在这个世上太孤独”。

中华读书报:《无论那是盛宴还是残局》是你为数不多的散文集吧? 能否谈谈这部作品对你来说有何独特性?

弋舟:散文集子也写过几本了,这本集子更多是围绕着“文学”本身展开的,谈作品,谈作家,少了些生活本身的缠绕。

中华读书报:对于部分评论将你的小说概括为“城市文学”,你怎么看? 今天如何书写城市?

弋舟:他们说得也对。今天书写城市,作家本身要有“城市感”吧,他是一个现代性的人,又懂得批判现代性并且体谅现代性。

中华读书报:你曾在一次访谈中提到自己属于“欠缺生活的作家”,目前这个问题解决了吗? 还有怎样的写作障碍?

弋舟:如此表达,既是个事实,也是个省去许多口舌的策略。有些欠缺估计永远也解决不了,譬如,我不是个女性,就没法绝对解决掉自己男性视角的单一性。那么,障碍也是永恒的,人的缺陷,也是人行动的动力吧。

中华读书报:你的作品形式多样,甚至会在同一个时期写出风格截然不同的小说。能否谈谈你在艺术创新上的探索?

弋舟:可能也不是有着纯然的创新冲动和自觉,而且,我们的“新”,大概率的是“旧”,我只是多少窥见了古往今来文学形式的多样,不过是愿意都尝试着去复盘一下。

中华读书报:你愿意用什么词形容自己和作品的气质? 你有没有觉得,自己的性格对于塑造人物有或多或少的影响?

弋舟:我找不到那样的一个词,所以只好任由大家冠以认定的那些词。我的性格必定决定着笔下人物的性格,这是毫无疑问的。如果一定要找个词来概括,那么我希望自己的小说是“体面”的。这个“体面”,一定不仅仅指向某种娇柔的风雅,更多的,是对艺术本身的敬重,是对文明的服从。

中华读书报:你曾表达“甘肃生活实际上就是我文学生活的全貌”,甘肃可视为你的“文学的故乡”?

弋舟:我的写作生涯是在甘肃开始的,很多重要的文学观念也是在这个时期形成的,基本训练,也在甘肃完成,称之为“文学故乡”,是我对甘肃应有的敬意。

中华读书报:在甘肃,你曾连续获得多届黄河文学奖,拿遍了长中短篇小说的一等奖。回顾那段时期的文学创作,是怎样的一种状态?

弋舟:那是美好的记忆,对写作充满了单纯的热情,而且难能可贵,自己的每一次实践都得到了同样热情的呵护与表彰,这简直像是一个奇迹。

中华读书报:你曾谈到自己是没有家乡的人。这种“无根”的感觉对于作家会有怎样的影响?

弋舟:这种“无根”的感受会让我更慎重也更仓皇一些吧,伤感也许对一个作家而言是重要的。有些人失去故乡会肆意妄为,有些人失去故乡则惘然不安,我应该属于后者。

中华读书报:为什么到西安?从兰州到西安,地域的变化对你的写作状态有影响吗?

弋舟:更多的是出于个人生活的原因,我的亲人都在西安,父亲年事已高,就近一些会更好。我想,身在北京的莫言和身在山东的莫言也会有着不同,人真的很微弱,受制于一切客观与主观的总和。

中华读书报:在西安的生活怎样? 以你的敏感,周围的作家群的变化是否也是一种无声的熏陶?

弋舟:生活上我不是一个非常讲究的人,所以估计待在那儿都能自得。人是环境的产物,熏陶谈不上,但一定有些事物会侵染我,是的,这有些让人感到艰难,但这种艰难是无以言传的,就像我们压根无从听到一棵被移植后的植物,是如何表达它在调整与适应着什么。

- 弋舟:凝视从路途中央蹿出的黑狗[2022-07-26]

- 丁小龙:时间之镜——弋舟作品读札[2022-07-11]

- 时间之镜——弋舟作品读札[2022-07-09]

- 被时间阉割的理想主义与现代性困境——弋舟《丙申故事集》读后感[2022-06-27]

- 弋舟:如何掬海移山[2022-06-09]

- 深海:弋舟小说的魅力之我见[2022-05-10]