鲍尔吉·原野:我和苇岸等几位师友的交谊

鲍尔吉·原野

林 喦:国内的一些作家对您的散文创作也是有影响的,比如苇岸、楼肇明、邹静之、席慕蓉、张晓风等人。

原 野:我认识苇岸是在1992年或许是1993年,当时北京的楼肇明老师编了一套散文集,叫《游心者笔丛》,里面有止庵一本,楼老师一本,我一本,还有苇岸一本,老愚一本,五本书,责任编辑是林燕。通过邹静之和陈永春的介绍,我们之间经常走动,现在想起来很有意思。

苇岸谈论散文,他并不多说写了多少散文、写了什么样的散文,在哪里发表,他说的是散文背后的事情,就是人心、人的操守、人的心灵的纯洁性,还有人和时代之间的关系。

我觉得他特别可爱,他是非常认真的人。比如说,他特别认真地谈文学作品的每一个细节,甚至像讲课一样,他在饭桌上也把每一个词说准确。这种情形我觉得稍微有点好笑,我没像他这样认真对待每一个字和每一个词。在苇岸看来,字跟天地是相通的,能用语言表达自己内心世界是幸福的事情,当然也是艰难的事情。

苇岸非常看不惯不认真的写作,他极端讨厌用文字去钓取各种各样的利益。当然现在看,几乎从有写作的历史开始,好多人就把写作的东西当做鱼钩来钓取好多东西,这个事情是永远避免不了的。

我们在一起,苇岸会用很长的时间来谈文学,但他并不是一个文学狂,也没想拿文学把自己武装起来。在文学面前,文学像天边的云彩,苇岸像大地上的孩子,他始终在追逐这这段云彩,他特别看重云彩的洁白,云彩的流动,云层里透出的光,但是苇岸从来没有忘记他自己是根植大地的人。

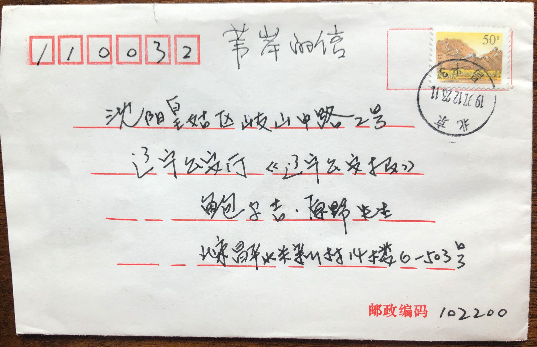

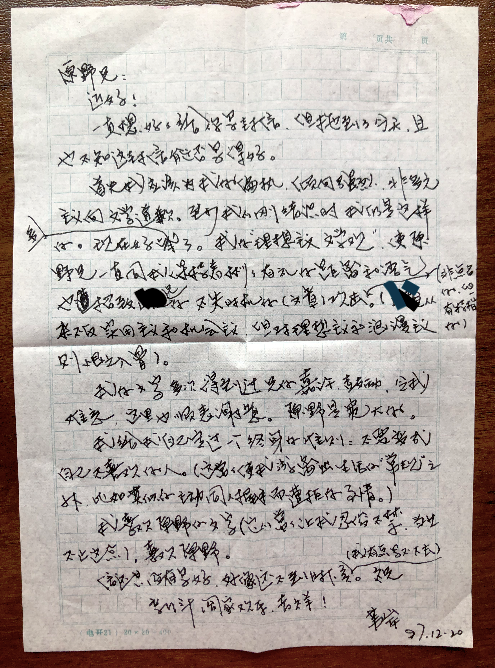

苇岸的信

他是北京人,从小生活在昌平那一带。昌平算是郊区,那边有非常好的麦地,有非常好的乡村风光,苇岸诚实的记录了他所观察的鸟类和庄稼的事情。他非常诚实。说到苇岸的时候,不能够忘记他的诚实。他对艺术、他对友谊都非常诚实。我也特别看重一个人的诚实,还有他对待文学的诚实。这不容易,期待中国作家对待文学诚实很不容易。你要知道你是谁,要知道自己的分量,知道你想干什么,你也需要知道你想做的这件事的结果是什么。

苇岸对待文学没有功利心,他只在写心中的美。我们现在看到的苇岸的作品只是他的一部分作品,他非常不幸在年龄太早的时候就去世了,他有好多好东西没有写出来,这是非常令人痛心的事情。

林 喦:苇岸给您的创作上的影响是什么呢?

原 野:我在苇岸的大自然写作里看出了写大自然的艰难。写大自然并非写游记,并不是说你在某一个星期日开着车去农村看你舅老爷,顺便到庄稼地里看看。庄稼那叫农业,不叫大自然。大自然跟你舅老爷也没有什么关系。

写大自然要有足够的观察,最好的书写风格是朴素,因为大自然让我们看到的最大的美学印象就是朴素与和谐。尽管你在大自然中看到了最鲜艳的花朵,它在土地上仍然是朴素的。

即使我们在大自然当中看到了最为震撼的一幕,比如说天空突然出现闪电,对人来说这是非常震撼的一件事情,但这只是大自然小小的翻过的一章而已,对大自然而言,这不算什么大事。

当你把自己看作是大自然的一个子孙的时候,你才可以听到大自然的一个声音,大自然会把他的美展现出去,而且你觉得自己并不是拿大自然换钱的人,换取名望地位的人。

在这里面,你只有一种匍匐的心态,或者一种赞美大自然的态度,愿意在大自然当中得到教育的心态,才有可能把大自然写好。这些年我写过一点大自然的篇章,很想跟苇岸分享、和他交流,想听到他的看法,但是办不到了。

我想如果苇岸没有早逝的话,他这些年会写出非常好的大自然的篇章,会比我写的好的多得多。我们对待文学具有共同的态度,也就是说文学就是山河,我们只不过是赞美者、记录者而已。

林 喦:您提过,楼肇明老师也是您散文写作上的引路人。

原 野:楼肇明老师很有魅力,他是中国社会科学院文学研究所港台研究室的研究员,也是国内重要的散文研究专家,他在学术上非常有见地。他常认为所谓学术,一定要发出自己的声音,而且这种声音是有依据的,在学理上、在观察上要有自己的心得才能说出来,才值得一说,如果没有,废话干脆就不要说,人云亦云干脆就不要说了。

楼肇明老师读书特别多,他可能把上帝赐予他的生命都放到读书上了。他每天要完成自己的读书量,他觉得这一点比写作更重要。他觉得一个人如果不读足够的书就来写作是非常可耻的事情。比如说你要写散文,你就要目力所及把一些经典的书、还有边边角角的资料都要读到,要静心细读,要走心。你要清楚别人写了哪些东西,然后你再写你自己的东西。

每次跟楼老师交往,我都心中暗暗赞叹。他是浙江东阳人,他年龄比我大十几岁,头发都白了,每一根都向着天空站立。他眼光非常锐利,投向对方。

楼老师有些话蛮有趣,他认为写作的人可以分成两种人,一种是不会写的,一种是会写的。他认为不会写的人在散文写作队伍里实在是太多了。比如那些人云亦云的人,那些在大脑中不经意去克隆别人想法的人,那些抄书的人,掉书袋的人,那些没有什么可写的硬写的人,那些在美学上没有自己独特发现的人,在楼老师看来都是不会写的人。其中也包括写的过于流畅的人,写的过于艰难的人,这些评价非常精到,也是有趣。

楼老师对我写作有好多指导,我特别喜欢他直率的评论,哪些东西原本应该是什么样,而你写成什么样。楼老师特别喜欢淳朴的东西,他说过那些淳朴的人,那些劳动者,他们内心有非常好的东西,可惜他们写不出来。但有些会写字的人呢,也写不出来劳动者心里那些东西,这是个矛盾。

上帝在人间设立写作这一行当的时候,就设立了这种矛盾,差不多河这一岸、那一岸的人没法交融。一些人心里有好东西不会写,另一些人会写但心里没有什么好东西。那么把这两者结合起来是非常非常难的,但也有人在这样做。

在楼老师看来,那些伟大的作家都是可以达到统一的人。但是这个写作者也要为此付出很大的代价。实际上,你写作不是凑巧你聪明,也不是凑巧你碰到了一个故事,你是活生生的从上帝碗里夺来一口饭,你要吃下去。

齐白石也表达过这个想法,他称之为造化,称之为天工。有时候齐白石画一幅画,画的特别好的时候,他甚至会哭,他会恐惧,他说我把造物主的东西抢过来了,之后会不会影响我的寿命?他有一方印就叫“夺天翁”,这并不是封建迷信,实际上造化的东西,真正好的文学在云端。人编一些故事发表不难,但是真是把云端的东西拿下来就难,几乎没有可能。

楼老师指导我写散文走到一条正路上,读书写作观察,保持一颗朴素的心性,不去和别人去争夺什么,去安静的写自己的东西,同时始终保持一种自省的心理,我觉得楼老师跟我说的最重要的是自省,你要知道你是谁,你要知道自己怎么样了;别倔强,别墨守成规,要变化,要扩大,但是要有章法。

林 喦:您说过著名作家邹静之老师既是您的朋友,也是您在散文写作上的老师。

原 野:邹静之由于在电视剧、戏剧方面取得的巨大成功,我不大敢提他和我的联系。但是说到我散文方面的成长,我还是要说一下他。九十年代初期,我刚开始写散文,静之给我介绍认识了好多好多的朋友,同时,他对我刚开始的写作有表扬有鼓励。与他在一起说散文的时候,他常常会给指出新的路标,有很多新的说法。

比如说要在散文里写出诗意,这是静之最看重的一件事。静之认为散文里面所能达到的一个最美的状态就是诗意和音乐性,他说的诗意是,你无论写的是什么,是乡村还是城市,或者写人际交往,里面一定要有一种诗意,但是这种诗意不能再往下解释了,诗意就是诗意,你知道了就知道了,你不知道还是不知道。诗意只可会意不可言说的。

他表扬我的一部分作品里有诗意,我不胜欣喜。后来我回头想,他实际上是指导我应该用作品达到诗意。在长期的写作实践中,我发现这非常不容易,但我在静之的散文里发现了他所说的诗意,包括幽默、温情、浩茫,非常吸引人,是坦荡,优美、有趣的集合。静之散文里这种集合就是诗意,就是一种心头上的会心一笑,是一种美好,诗意是文学里的一部分。

静之给我影响很大,静之也给我很多帮助,我举一个小小的例子,上世纪九十年代我想加入中国作家协会,静之说加入中国作家协会要填一个表。他住在北京的东边,骑自行车到北京的西边的中国作家协会,花钱买了一张表寄给我,然后他找一个介绍人,他自己又当我的介绍人,介绍我入会。

了解静之的人都知道他是一个特别友善的人,他是个朴素的人,他特别愿意帮助别人,帮助到他力所能及帮到的一切人。他为人善良,他看不得别人为难。

在写作上,我从他那儿学到一种雅正的艺术观,要把东西写的端正。你可以把文章写的比较尖锐、比较含蓄、比较遥远,但取位应该是端正的。有些人用一些不端正的取位去取媚四方,取媚于读者,这没什么意思。我在这方面的观点可能有一点保守,但是我觉得在艺术上保守没有什么不好。

林 喦:席慕蓉是名满海内外的著名诗人,也是您的好朋友?

原 野:席慕蓉老师是一个古典的人,我觉得她的诗歌和散文作品已经能够影响到两代半人了,从上个世纪三、四十年代初出生的人一直到九零后零零后,跨度非常大。

我说她是古典的人,是因为她是以艺术为生命的大家。她是一位油画家,她曾经以第一名的成绩毕业于比利时布鲁塞尔皇家艺术学院。她画了好多画,但她的诗歌影响非常大。台湾是一个从地域上来说不是很开阔的岛屿,但是她的诗歌却可以影响整个大陆和华文世界,这是了不起的。

我给她起的外号是席霞客,明朝有个著名的旅行家叫徐霞客。席霞客老师几乎每年都要到内蒙古,到牧区去听歌,去看遗址,记录她的情感,在这一点上,我觉得席老师非常值得赞颂,她把她的心肠放到牧区的河水里去淘洗,然后让自己的心肠有一股完全的蒙古高原的气息,再用这副心肠来写作,而不仅仅去找一些故事铺陈。

现在有一些的作家,从新闻里找离奇的故事,还有一些作家去看大量的外国电影找灵感。有时候,我见到一些作家朋友,他们会说你上次给我讲的故事,我已经写到文章里了,他觉得这是个礼物,要送给我,我觉得特别可笑,那你自己对生活没有感觉吗?你枯竭到这个程度,为什么还要去写作呢?

报纸上有一句话叫“扎根大地”,还有一个词叫“深扎”——这是一个新近创造的一个政治文化名词,席老师一直在“深扎”。她写的东西你能听得出里面有风声,有河水的声音。而且她在尽最大的能力在反映蒙古高原的历史,反映我们的祖先面容。

席老师是我的朋友,但首先是我的老师,她对我多有鼓励,我更多地跟她学习到一些纯粹的、没有功利性的东西,她对于蒙古族的热爱也深深地感染了我。在内心深处我对自己的民族也有挚爱,我觉得这是不用说的一件事,没有这个民族就没有我。

席老师常常会寄给我一些她的新作品集,我看她作品集的时候,我就想起她非常爽朗的声音。她讲她的见闻,我觉得席老师很了不起,她真是不知老之将至。当然每个人都会记得自己的生理年龄,但是席老师到牧区之后,她已经回到了童年时代,回到了儿童时期。

她的一生特别幸福,因为她有非常敏锐的采集美的这么一个能力,这个能力不是人人都有的,一万个人里边也许连一个人也摊不上。因为她有这个敏锐的对于美的采集能力,所以她吸收了很多的美,并且陶醉其中,我觉得这是可以定义人生幸福的一个标准,要不然我们还怎么来谈论幸福呢?

从席老师那里我学到了如何获得幸福,幸福一定跟天地有关,而不仅仅跟你自己有关,不仅仅跟金钱有关。那么跟天地有关,并不是说你要去到大自然当中旅游,而在乎你的心地能不能跟天地接上,这就象充电器跟手机之间的关系,你充不上电,你只好焦虑,在把手机用到最小一格之后苟延残喘,那就谈不上幸福了,幸福和你没有关系。

席老师不光是画、诗歌和散文写的好,她最打动我的是她的那种仪态、她的那种心理、那种朴素,她在美和幸福的面前永远把持着自己的那种心态。这是非常了不起的。

林 喦:写《地毯的那一端》《白手帕》的台湾著名散文家张晓风是席慕蓉的朋友,对您也有赞誉。

原 野:我读过张晓风老师的诗文,我看到了张晓风老师作品的同时,想起了现居美国的另一位大作家王鼎钧的作品,同时还想起了一位大家都尊重的大诗人、大学问家叶嘉莹老师,叶嘉莹老师也是席慕蓉老师的好朋友。

张晓风让我最敬佩的是,当我们说写作这件事的时候,我们面对的是汉文字。汉文字是从先秦诗经流淌过来的一条河流,从古诗十九首,到汉乐府诗,从唐诗、宋词到元曲,就是这样的一种文字,我们动手把这一个字一个字搬过来,来砌自己的小房子的时候,你不能忘记它源头。

张晓风老师的文章中呈现出来的汉字就有这样一个源流特质,这是非常美好的,也是非常深远的。我觉得这样的写作是非常有身份的。一个人写作一定要有身份,就是说你背后一定要有一些东西,什么东西呢?张晓风老师背后有汉乐府诗,有古诗十九首,有唐诗,有宋词,同时她能“化”的特别好,她让汉字回到象古代的样子,比如说简约、平白、有味道、传神,同时又能和当下的现实生活相结合,来描画她眼前的故事,来说出她自己的心里话,也就是使用“雅驯”的汉文汉语来写作,这才叫身份,这才叫地位,我觉得这是很了不起的。

张晓风老师她鼓励过我,但是我想我的写作跟她写作还有很大差距,虽然写的题材不一样,我觉得我还要老老实实地去学习。中国古典文学博大精深,它并不光是人们说的国学,有人说国学这个词的时候把这个词说的太大了,实际上你好好读读诗经,行有余力然后学文,再读一读汉乐府,你这辈子都差不多了,你还有时间的话再读读杜甫的诗,然后回来你再写作,你看看你有没有进步。

当然这个里边还有一个问题,这个问题不是时间的问题,是心的问题,即你的心能和古诗十九首接上吗?你能读得懂吗?你有那种心态吗?如果没有这种心态,还是我所说的充电器和手机之间的关系,你充不上电。

所以写作上的心态,你自己的位置还是很重要。你是把自己当成小学生,当成儿童,还是把自己当成大师,当成文坛盟主,每一种姿态和你能不能学进去东西有相关性。

也就是说我们常常会在一些诸如在道家的学说里面、在修道者的言行当中、比如站桩里面获得能量,那么这个能量到底是从哪来的呢,按着南怀瑾老师的说法,按着太极拳的说法,说这个能量来自虚空,这几乎难以理解,但属真谛,尽管我阐释不了。

只有在虚无当中,在低下即所谓谦虚当中你才能获取实有,你不可能在实有当中再获取实有,你不能把自己当成一个吹的特别饱满的气球招摇过世,那样你再稍微吹一点,马上就破。你忘了你是个气球,是橡胶制品,你不是泰山石所做的星球,这当然这是一些题外话了。

- 鲍尔吉·原野专访:乌兰牧骑的孩子,面庞被牧民们灵魂的火苗照亮[2022-06-27]

- 童书奖得主鲍尔吉·原野:我憋足一口气,分身五个蒙古族儿童,在牧区流连忘返[2022-06-16]

- 读中国好书《乌兰牧骑的孩子》 感受红色文艺轻骑兵的动人故事[2022-05-30]