不用诉离觞,痛饮从来别有肠

杨怡芬

洪治纲

萧耳

《离觞》

主题:大时代洪流中女性的独立和哀愁——《离觞》新书分享会

时间:2021年11月13日

地点:杭州·纯真年代书吧

嘉宾:杨怡芬 作家,《离觞》作者

洪治纲 评论家,杭师大人文学院院长

主持:萧耳 作家,资深媒体人

正面书写特殊历史时期

大时代的长篇力作

萧耳:今天读书会的主题是“大时代洪流中女性的独立和哀愁”。杨怡芬的长篇小说《离觞》写的是1949年,国民党大溃败时的浙江舟山,马上要换了天地的时刻,各色人等他们的选择、命运。

作为一个读者看这个小说,我比较关注三个东西:一个我会看日常生活写得怎么样,是不是特别好看,能够吸引我。我会把故事放在第二位,我觉得这个小说故事写得特别好看。第三我会看人物之间的关系。最早黄咏梅老师,著名作家、鲁奖获得者,把这个小说推荐给我,说“这个小说非常好,你一定要读一读”。我读完之后,觉得有很多我个人喜欢的东西。

先问一个问题,为什么书名用这个“觞”而不是《离殇》,本质区别在哪里?

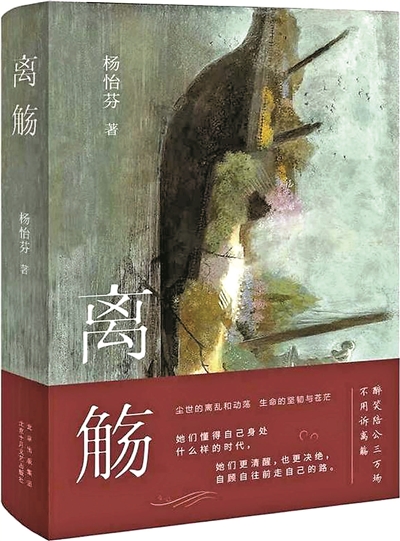

杨怡芬:《离觞》是被命名的。这个稿子送到十月文艺出版社,终审的韩敬群老师非常喜欢,喜欢到要给它命名。“离觞”二字出自苏东坡的词《南山子·和杨元素》,意为离别的酒杯,也即离别的宴会,“不用诉离觞,痛饮从来别有肠”,特别有豪迈的味道。

萧耳:请洪老师谈谈您对《离觞》的第一印象。

洪治纲:杨怡芬是我在浙江省作家协会工作时看着成长起来的优秀作家。写得不多,但是在稳步前进。原来做《短篇小说年选》时,我也会选她的短篇。现在这个长篇出来我感觉有点突然,因为在我看来,浙江的长篇相对较弱,特别是正面书写大时代的作品相对较少。

《离觞》读完后,我给杨怡芬发了一条微信,我说“读完感受最深的是史实(我知道的部分)全都准确,不容易”。我不是搞历史的,但毕竟我们学院有历史系,对这一块相对熟悉。小说里面所有小的史实细节都非常准确,实属不易。

整部小说叙述的时间其实就是一年——1949年清明节到1950年大概也是清明节。但这一年间的历史确实太复杂了,尤其对我们浙江东南沿海而言。1949年4月,是解放军渡江作战前夕;4月21日渡江作战,迅速占领南京。1949年5月,随着解放军大军南下,大家知道解放的号角已经起来了。但舟山毕竟是离岛地区,包括温州的一些岛屿,离大陆、宁波比较远,处于很特殊的历史时期。从现在有限的史料来说,不太容易把握,毕竟主要讲国民党撤退前夕。作者选择的视角非常有意思,整个小说读下来我感觉非常密实。

我觉得杨怡芬还是比较老实的一个作家,写作最终还是回到“小说三要素”——人物、环境和情节。其中环境,是大有玄机的。掌握了那么丰厚的史料,怎么处理?

大风吹过

所有的小草都会摇曳

洪治纲:我们可以回顾一下其他小说处理史料的方式,比如王安忆的《长恨歌》,从解放前一直写到“文革”,所有历史背景都在后面,让王琦瑶一个女子来历经这么一个波澜壮阔的时代。再比如余华的《许三观卖血记》和《活着》,他也是写了大历史。特别是《活着》,开头徐富贵被国民党抓壮丁,基本上我们可以判断就是淮海战役,到后来被共产党解放,一个人发两块大洋回来,他一直写到改革开放,其实也是通过个人的命运来写历史。许三观,一个纨绔子弟,解放后变成一个小工人,一路卖血,解放前写到解放后。

无论短和长,作家处理环境时,一定要处理环境和人物的关系,这个关系是非常有讲究的。从90年代以来作家写作品,确实是不爱正面去写历史的。我刚才举了那么多例子,不知道大家有没有注意到,其实都在写日常,把历史隐到后面。《长恨歌》里面“文革”有没有?解放有没有?各种运动有没有?全有,但必须通过王琦瑶背后的一些东西去读。《活着》《繁花》也是这样。即使是像《白鹿原》这样的作品,只在写到白、鹿两家第二代——鹿兆鹏这一代人的时候,会写到一点点国共轮番上场,但基本上也是把历史放在幕后的。

阅读《离觞》的过程中,我特别注意看作家怎么去处理那么多史料,人物贴合度怎么样。一般来说小说写到后面容易松松垮垮,但《离觞》越到最后越精彩。特别是把最后人们拼尽各路方式往台湾逃奔的仓皇,描摹得很精彩。那是浙江特殊时期非常重要的历史记忆,不得不正面去写。不写这个历史,人物就没有一个必要的活动空间,那种白浪滔天、小船找不了岸的境况,惆怅无奈甚至有几分悲壮的氛围就出不来。这是这部小说写作的难度所在,整个读下来,我觉得作者对历史的处理能力还是比较强的。

这部小说写的是女性在无法把控的时代里,选择怎么样把握自己的命运。有句话:“大风吹过,所有的小草都会摇曳。”在历史大浪面前,任何一个最卑微的百姓命运都会摇曳。这是现代人的史观。每一个最底层的渺小的人,都以自己的方式承担历史、记录历史,也见证和记录特殊的历史时刻。这是我感受比较深的第一点。

杨怡芬:谢谢。那些史料我真的看了很多,然后写了十年。我曾经跟一个采访我的记者说过一句话:“我跟那些虚构的人物一起过日子。”我是属于那种沉浸型的作者,进入一个长篇写作之后,你看我是在正常地生活,我尽量做到正常,但是基本上是被掏空了。因为写得很慢,所以可以慢慢想:现在时局到哪一步了?飞机制造到哪一步了?国共谈判到哪一步了?她要怎么想?她想的那些时局,国内国外的,包括飞机的研发程度怎么样,我都知道,都有专门做过史料。

我觉得《离觞》可以填补一个小空白——渡江之后的解放战争很少被写到。渡江之后,随着国民党金融溃败,可以说解放是民心所向。南边包括我们杭州打是打过,但是没有像长江以北打得那么激烈。像温州、瑞安都是和平接收的。我们江浙沪,上海打过,但打得也很快,没有像抗日战争打得那么惨烈。大军过了长江之后,接着就是内心崩溃、体制崩溃,金融崩溃、首都崩溃,首都都从南京撤到广州去了。1949年至1950年南方这种场景,我觉得我读到过的文学作品反映比较少。虽然《离觞》写的是舟山,但是辐射却直到杭州、温州、厦门,连广州都有写到,整个一个岛链。我的人物在这样的环境和历史当中,她怎么应对?我就天天在那边想,因为写得慢,所以可能还比较贴合。

小说都是从日常出发

最后抵达非日常状态

萧耳:看这个书有一点特别触动我,我们可以说这是一个年代戏,这个年代是1949—1950年。其实我以前也有被几家文学期刊约稿,因为他们知道我的家族故事,约我写非虚构。我真的不会写,因为我听到的只是故事,说实话我抓不住那时候生活的细节,就是一个非常隔的东西。包括你里面讲到空军的撤退,这其实是我家里很亲的人身上真实发生的事情,从抗战到解放战争到大撤退到溃败去台湾,整个过程我从小不知道听我的家人讲了多少遍,但是我觉得太难写了。非虚构难,小说更难了,写小说的话,它需要非常真实、准确地抓到1949年里所有的这些,比如说街道、人、布料、细节,甚至耳环,你的书里写了大量的这些东西。我特别看重日常生活的一种书写,比如当时人的一种时代意识,比如你讲的抗战空军飞行员的伦理困境,那些东西让人特别有共鸣。

王侃老师认为准确度是小说必需的底线,恰恰很多作家没有做到。你这个书确实用力了、到位了,你是怎么把握准确度到这个严丝合缝的地步?

杨怡芬:《离觞》第一稿被十月文艺出版社退回来,第一理由恰恰是“日常性实在太强了,简直不是在写战争”。现在这一稿让日常性大概占了1/2,然后战争就出来了。

我觉得一个小说有两种走向,一种比较走传奇的,就说整个很飞扬,比如余华老师的《文城》;还有一种非常走日常,比如王安忆老师的小说,但是她也有走传奇的,像《考工记》我就觉得也有点传奇的味道。那两位老师的小说我都很喜欢,但是当我自己写的时候,我是非常日常生活的。因为我非常喜欢《红楼梦》,我觉得日常性里面可以包含很多东西。

为了更加了解舟山的民俗,我在舟山民俗协会混了三年,从普通会员一直混到理事。悄悄摸摸地跟在他们后头做田野调查,然后就知道他们大致的套路是什么。每个学科都有他们的思考框架,还有寻找资料的来源。我没有什么成就,至少我知道他们往哪里去找这些东西。就是说整个的民俗应该怎么做,我跟着偷师了三年,混到一般的比如说祖宗羹饭怎么做,我现在心里都很有数。

还有一套书全部是黑白老照片的,叫《黑镜头》还是什么,那些老照片我老是翻。还有网络真是个好东西,当你知道你要找什么,你往细里搜,就能引出更细的。就算不准确,也至少给我一个方向。还有老的《随笔》《万象》,以及一些人物的回忆录,比如蒋碧薇写过怎么从上海到台湾,我还照抄她对台湾女人穿着的意见,以及她说过“台湾的三轮车,坐上去有君临天下的感觉”。像这种东西我就翻着读了很多,把有些当时亲历人视角的东西,用到我的人物身上,就这样尽量找那个时候人的感觉。

洪治纲:一个作家处理日常的能力,其实是非常基本的能力。有句话我觉得非常正确——所有小说都是从日常出发,但最后一定要抵达的是非日常状态。它一定要超出我们常规,否则我们没必要去读小说,看日常生活就够了。但是问题在于,必须要从日常出发才能抵达非常。每一个细节都处理得都合情合理,最后得出来的人物命运才是成立的。这才是一个小说基本的样子。

优秀的作家应该是福尔摩斯

把蛛丝马迹放大成饶有意味的细节

洪治纲:一个作家做没做功课,专业人士是一眼就能看出来的。当年周立波写《山乡巨变》,先写了一个7月份大热天的时候,勤务兵小王在乡下一枪崩了一只野鸡回来等着吃。写完他觉得不放心,7月份野鸡是不是在路边可以打得到?他带了这个问题找农民去聊天,农民说“胡扯”——7月份天很热,野鸡在山里面凉快呢,根本不会出来;只有在大下雪天,山里确实没吃的了,它才会下到路边,看看附近有没有可吃的东西。周立波回去马上改掉,改成打了一只兔子。

回来再讲《离觞》,它是以三四个女人在时代面前命运面临裂变为主线的。我非常注意小说对那个时代时尚的把控,真正浙江海边的人,她遥望的窗口不是杭州,是上海。宁波人、温州人要买东西,一定是去上海。不熟悉历史的人,会觉得那个时代舟山小岛上还这么时尚?扯吧?其实还真不扯。所以这个小说的开头就蛮好,能够一下把上海勾连起来,所有人物第一章就出场了。这个也挺不容易的,一般作家第一次写长篇没这么好的经验。

刚才讲“小说三要素”,第二个是情节。其实我们现在的小说已经不太去过度讲情节了。过度追求情节,会造成一种传奇性。小说写情节其实是挺容易的,我们小时候看的《故事会》都是情节,靠外在力量改变故事的发展走向,然后不断地用这个东西。而现代小说它最重要讲的是细节,剧烈的东西都在人物内心当中,都在细节当中。

我们讲细节肯定首先是一个真实和准确,再有一块,细节还要有力度。不是简单地说你把它写得很鲜活,或者写得很真实准确就很好。卡尔维诺认为好的作家,他的细节处理要像古代埃及人用来称人的灵魂的天平,那个砝码是羽毛。那么轻都能够发现得到,就像汪曾祺,我们可能在他的有些作品中可以看得到,他的准确甚至是值得玩味的。

细节里面的爆发力和想象力还是蛮重要的。可能跟杨怡芬的风格有关系,她的小说我读了那么多,她从来就没有一种剧烈的东西在里面。再剧烈的东西,她都可以平静地来对待,这也是一种方式。但是我们现在来谈小说,很多时候最最重要的就是谈细节。一个作家有没有想象能力,有没有对现实日常生活的还原能力很重要。你看资料以后,怎样把它的信息还原,这并不是一个很容易的过程。所以有一个学者说,优秀的作家应该是福尔摩斯,发现蛛丝马迹,把它放大成饶有意味的细节,甚至是决定情节发展、给我们留下深刻记忆的东西。我有的时候说好的细节,它就像玻璃划过皮肤一样,一点声音都没有,但一定是一下子留下很深的血痕忘都忘不掉,是这样一种状态。

“凡关系即伦理”

关系一定涉及人性的微妙

萧耳:上了一堂很精彩的小说课。

杨怡芬:我写这篇小说的初衷,我有一阵子非常入迷人类学,非常仰慕人类学者,他们会有一个框架,然后理出一个方向,做出一个很大的结论来。我这第一个长篇小说,就想像人类学那样做——在这个地方,那个时候他们吃什么穿什么。实际落脚点很小,就是舟山。我一直琢磨怎么写舟山,后来想到1949年非常特殊,有看点。1949、1950年不仅是对舟山,对整个长三角都很特殊。

所谓“念念不忘,必有回响”,我想起从前我的工作内容之一就是整理老档案,那种发黄的,从旧时代过来的人的档案。那时候人的档案中有一份非常重要的东西叫自传,自传就是深挖思想根源,自己怎么一步步从旧的时光走到这里来的。那些对旧时光的整理和交代真的是非常全面,谈恋爱也都要说道说道,谈过几个恋爱,对方是什么身份,进行到什么程度,都是这样。

然后我就男男女女看了很多,很多的生活细节,包括学校怎么对他们进行教育。我很吃惊,看到国民党也叫自己是“革命者”,他们也有这么一个语系在那边。最后快败走的时候有“5人连坐”——同学们四五个人在一起,包括部队里、机关里也是,5个人要互相监督,如果1个人出问题,那么5个人同罪。之前我也曾经被误导,觉得那个时候好像还比较宽松的样子,其实很紧。

我能碰到这样一些生活细节,是在历史资料之外的,好像也很宝贵。我当时就默默记下了一些,慢慢地就有一个故事在成型,就是女主人公李丽云的故事——她会碰到谁?会遇到什么?有真实的基础在,写起来好像更加自信一些——是有这样的事情,我可以这样写。

洪治纲:我们刚才谈了环境,也谈了情节,现在我们谈一下人物。这个小说肯定是一个群像表达。群像表达的小说也有很多,比如金宇澄的《繁花》。所有小说写人物,必须要回到一个很重要的问题上来,就是“关系”。人一定是活在关系当中的,小说中每一个人,他除了要承担着自己的角色之外,还要面对关系。

“凡关系即伦理”,这是梁漱溟先生说的,关系背后是有道德准则、有伦理基础的。此外,小说的关系里面一定涉及到人性的微妙。传奇性小说会把人性的东西搞得很外在,就像早期的革命历史题材小说,坏人出来脸都是歪的,就是一种是和非的冲突,好和坏的冲突。但是我们日常生活当中一定不是这样的,是复杂的。这个复杂就包含着很多种的关系,你怎么去读出关系当中那种复杂性,这是小说要把控的一个度。

回到《离觞》来说,它这些人其实是一个网络状态——关系呈网络状,跟谁的关系也不是特别纠结,也不是特别松散。所有关系里面的复杂度就在这,不需要说得太过。这个小说可能缺乏一点力度感的细节,但并不是说没有细节营造。可能这个小说需要安静地阅读,想想人物表面和内部的一些复杂性。

(整理/雨驿)

- 小说《离觞》:书写时代洪流中的坚韧女性[2021-11-24]