范稳 李云雷:北回归线上的“转身”

像脱贫攻坚这样划时代的伟大战役,作家首先应该在场。他应该既是一个参与者、发现者,同时也是一个记录者

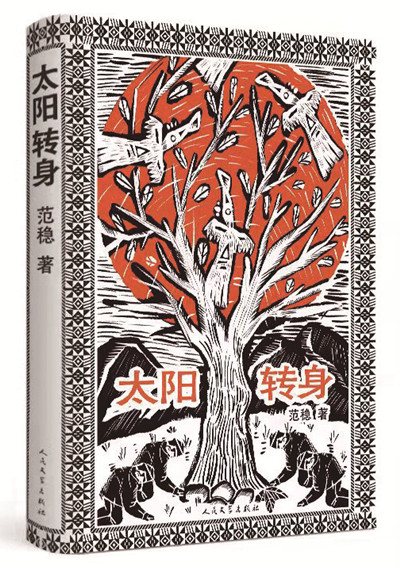

李云雷:多年以来,您的长篇小说创作产生了深远影响,您的“藏地三部曲”《水乳大地》《悲悯大地》《大地雅歌》以及《重庆之眼》《吾血吾土》等作品,建构了一个丰富而绚丽多姿的艺术世界,在文学界与社会上有广泛的影响,《水乳大地》还入选了新中国70年70部长篇小说典藏。您在此前的长篇小说主要是历史题材,但《太阳转身》却转而书写现实题材,请您总结一下历史题材长篇小说的创作经验,并谈谈您这次选择书写现实题材的原因。

范 稳:说到历史题材小说,人们总会引用意大利历史学家、文艺批评家和哲学家克罗齐的名言:“一切真历史都是当代史。”要理解清楚这句话有很多个角度,有不同的路径去诠释。我不认为自己是个纯历史题材小说的作家,我只是一个有历史感的作家。有的作家很有现实感、现代感,而我可能在面对历史事件和历史人物时,感知力比较强。我常常在史料中找到灵感,我能在尘封的往事中看到人物形象、故事情节、历史意义,甚至早已消失在时光隧道深处的历史语境,我也能比较顺利地还原。以史为鉴,是我们的文化传统。历史小说一个重要的功能就是尽可能用文学的真实去还原历史的真相。历史小说是用一个个鲜活的文学人物为某一段历史作出生动形象的注释,从司马迁的《史记》以来无不是这样。这就是文学在历史中的最大作用。

不过,我的作品大多与现当代有关。我打量历史的目光大体不会超过一百年,因为我总是在当下的生活中找到它与历史相互印证的某种意义,或者在历史事件历史人物中看到他们对当下生活的影响。一部长篇小说的深度,由许多因素决定,但一定与时间有关,与历史的纵深处相连。更何况,任何历史题材的小说,其实都是写给当代人看的,对现实有借鉴意义的小说,才是好的历史小说。因此朱光潜先生说:“着重历史的现时性,其实就是着重历史与生活的联贯”。这个“联贯”非常重要。我的“藏地三部曲”和之后的《吾血吾土》《重庆之眼》,其实都是和当下生活紧密相连的。《水乳大地》《悲悯大地》《大地雅歌》写了藏区一百年的历史变迁,从20世纪初一直写到20世纪末;两部抗战题材的作品《吾血吾土》和《重庆之眼》虽然着眼点在抗战时期,但也写到了战后,直到改革开放,时间跨度有半个多世纪。因此我认为这些作品都不算是纯粹的历史小说。《太阳转身》虽然是一部现实题材的长篇小说,但它的时间轴线也拉了三十多年,如果算上乡村的文化与历史,则更长,它也有历史前进步履的跫音。我总认为,对一部长篇而言,线性的时间是很重要的,不然你怎么让自己的人物有历史感和厚重感呢?你又怎么让人物的命运在一个大时代中有跌宕起伏的回旋空间呢?尤其是涉及到脱贫攻坚这样宏大的主题,我们除了要找到战胜贫困的力量之外,也得探寻一下贫困的历史原因。而我们的历史,即便它刚刚才翻过并不久远的几页,却仍然还有许多空白需要一个作家为它做出文学的填空。

李云雷:脱贫攻坚是我们国家的一件大事,也具有世界性的影响和全人类的意义,但作为小说创作的题材较难把握,您在《太阳转身》中写到的云南边疆地区的脱贫攻坚有其特殊性,请您谈谈您是如何发现这一题材的,您在处理题材时对脱贫攻坚有什么深入的思考?

范 稳:你提到了题材的发现。这是一个很专业、很关键的问题。尤其对于长篇写作来说,题材的发现与选择尤为重要。问题是你如何去发现?无论什么样的题材,能否胜任是个关键。胜任跟作家个人的文学天赋有关,也跟准备相连。再好的题材,准备不充分,就像打仗前粮草不到位一样。尤其是从事长篇小说的作家。当你打算动手写一部长篇时,那就相当于进行一次大战役,或者跑一次马拉松。想一想当你着手这两件事情时,你都该做些什么吧。

我认为,一个热爱生活的作家应该有一双文化的慧眼,去发现生活中的大美,也即采取一种文化发现型的写作方式。文化发现型的写作就是作家在人类文化遗产或现实生活中去寻找文学的富矿,它是陌生的、遥远的、想象力以远的文化资源。深入生活、扎根人民,实际上就是让我们去现实生活和历史文化中去发现。人的经历总是有限的,人的回忆就像一座矿山,也有挖干开掘尽的时候,这个时候作家就要把眼光放在远处,放在他乡,放在火热的大时代中去发现,去重新开辟新的写作资源。如果作家没有去发现那未曾被眼睛看到的大美,去寻找那未曾让心灵抵达的大善,去诠释某种文化的厚重、历史的丰沛、文明的灿烂以及生活的多元和火热,文学的创新与发展就举步维艰,我们的作品就永远没有分量。我们的写作也就只是在兜圈子,或者重复前人的经验。

像脱贫攻坚这样划时代的伟大战役,作家首先应该在场。他应该既是一个参与者、发现者,同时也是一个记录者。也许对于小说创作而言,“热炒热卖”式的写作、“直奔主题”的写作,会显得缺少理性审视和深度思考。但一个作家深入到脱贫攻坚第一线,恰如海明威当年奔赴西班牙战场。有些写作模式,作家在场永远正确。投身到火热的现实生活当中去,理应是作家的一种自觉行为。自脱贫攻坚战役打响以来,云南就是主战场。由于历史和地域方面的原因,这里民族众多,又地处边疆,社会发育相对较晚。全省贫困面积大,贫困程度深,脱贫攻坚任务之难、之艰巨,可想而知。我所去的文山壮族自治州,就是一个集边疆、民族、贫困于一体的地方。因为地处边境一线,上世纪七八十年代它还处于战争状态,它开放的时间比内地晚了十余年。上世纪90年代我们去边境一线出差都还要开“边境通行证”。因此,文山州的脱贫,就显得特别具有典型意义,或者用文学的话语来说,特别具有辨识度。其实,文山州的脱贫工作也干得相当不错,我去那里之前,已从有关媒体上得到过一些信息。他们向大山要路,他们向石漠化要地,他们像当年参加边境保卫战那样义无反顾地向贫困宣战。在这个和平的年代,我在那里却感受到了战争的气氛,感受到了上战场的豪迈。一场战役的胜利,必须是决策英明,部署得当,上下齐心,将士用命,方能攻坚克难、无往而不胜。我在边境一线采访时,时常和那些经历过战火历练的人们打交道,他们当年是战场上的英雄,现在是脱贫攻坚的主力和领路人。这些人身上散发出来的优秀品质和英雄气概,时常在感染着我,激发着我的写作欲望。他们不应该贫困,边境线上的村寨更不应该贫困。每一个村口,每一条村道,都是国门所在。边疆脱贫了,边境线就稳固了;边境线稳固了,国家就安宁了。

李云雷:您在《太阳转身》中写到的南山村,既有从明朝开始光荣戍边的历史,也是上世纪七八十年代边境战争的前线,小说中又写到20世纪90年代之后村中很多人因为贫穷参与到贩卖人口的罪行之中,经过政府治理整顿才好转,后来在村党小组组长曹前宽的带领下,花了十几年功夫才修通了公路,成为了脱贫攻坚的一个典型。不少小说在处理相似题材时,都会选择回避所谓敏感题材或社会阴暗面,但您不仅没有回避,反而将之有机地转化为小说内容的一部分,请问您处理这些题材时有没有顾虑,有什么思考?

范 稳:无论对单个的人还是某个社会群体,导致犯罪的因素是多方面的。而贫困导致的犯罪,是一个世界性的话题。一个作家不可能回避人性的丑恶,正如一部文学作品无法回避一些社会的阴暗面。如果顾虑重重,写作将无意义。太阳底下总有阴影,人生的道路总是曲折漫长。谁也不能保证不走弯路。我们中国人总体是善良的,“人之初,性本善”,生活的砥砺会让一些人穷且益坚,也难免会让一些人沉沦堕落。这就是我们必须面对的现实。如果我们知道在一些人身上,犯罪的根源是贫困,那么战胜贫困就最为有效地杜绝了犯罪。这不正是我们打这场脱贫攻坚战的意义所在吗?今天乡村的巨变显而易见,村民的文明素质显著提升。但你打开任何一个村寨的历史,你就会发现,在改革开放之前,穷困像一座大山那样压在人们身上,而在改革开放之初,社会出现了贫富差别,总会有一些人乱了阵脚,丧失了伦理道德底线。教育缺失,法制不健全,交通闭塞,生存环境恶劣,生产方式落后,这是时代发展中必然要经历的阶段。作为大时代中的每一个普通人,都得接受时代洪流的洗礼。不是每一个人都能经得住考验,人性中的弱点、缺点、短板,是人之为人的真实面,也是一部文学作品全面性、真实性、丰富性的形象注脚。

英雄就是那种在危难时刻敢于上前一步的人,在平凡的生活中有担当的人,在真理、正义面前有坚守的人,英雄也会是那些无论何种情况下都能恪守良知和道德水准的人

李云雷:在《太阳转身》中,卓世民、兰高荣两个退休老警察破获乡下儿童侬阳阳失踪一案写得跌宕起伏,极为精彩,也是小说中的重要线索,但从小说类型来说,小说中的这条线索类似于侦探小说,但您又融入了大量关于社会、历史、文化问题的思考,使之成为一个侦探社会、文化问题的小说。您有没有考虑过小说类型的问题,是否借鉴了侦探小说的某些写法,又如何使之成为一种“纯文学”意义上的作品?

范 稳:小说是有类型的,作家也是可以分类的。不同类型的作家写不同类型、不同风格的作品。作家的个性、学养、文化背景、人生命运、写作姿态等因素,决定了作家的作品风格和类型。福克纳写邮票大的故乡,海明威周游世界,一会儿非洲,一会儿西班牙;而乔伊斯、卡夫卡,则深入到人类灵魂的深处。他们都是伟大的作家,但他们写的是不同类型的小说。我也希望写适合我这种性格类型的作品,比如我坚信丰富多姿的生活不会让小说家陷入绝望,丰富灿烂的民族文化也不会让我们当今的文学陷入苍白。我不是一个侦探小说家,但可以借鉴侦探小说或者犯罪小说的一些手法。文学史上这样的例子不胜枚举。雨果的《悲惨世界》里那个警察沙威,虽然是个反派角色,但却是一个非常成功的人物形象。所谓“纯文学”意义,不过是在写作中更多地关注人性,关注社会问题,关注文化与历史,关注人的尊严、奉献、坚韧、大爱、正直、良善、牺牲精神这样一些高贵的品质。写作的意义不仅仅是要带给读者阅读的快感,还要提升其审美能力和思考能力,丰富其知识面,拓展读者想象力的边界。其实在这样的写作中,作家也在不断地“开疆拓土”,我的每一部长篇都会涉及到不同的社会生活面,不同的民族文化与历史,这对我来说都是一个学习的过程,是补人生的课。我需要做大量的田野调查才能动笔,走村串寨、风餐露宿,多年来已经是我的一种常态。这时我就是一个文化人类学意义上的“侦探”了。我们面对的生活如此多样化,我们的文化如此丰沛灿烂,一个作家不过是个大海边上的拾贝者而已。

李云雷:在这部小说中,您塑造了卓世民和曹前宽两个不同类型的英雄形象,卓世民是抱病参与破案的退休警察,曹前宽是十数年如一日为村里修公路的当代愚公,他们都参与过二三十年前那场战争,分别是受伤的战士和支前民兵连长,身上都有军人的正义感和崇高色彩,请问您如何看待当代文艺作品中的英雄,您在这部作品中塑造这两种英雄形象有什么考虑?

范 稳:不论在哪种社会体制下,英雄都是需要赞美的。当代文艺作品中的英雄形象,有写得非常好的,也有比较概念化的。概念化、程式化的英雄形象容易引起读者的反感。其实英雄就是那种在危难时刻敢于上前一步的人,在平凡的生活中有担当的人,在真理、正义面前有坚守的人,英雄也会是那些无论何种情况下都能恪守良知和道德水准的人。我在马关县罗家坪村,采访过村委会主任熊光斌,他是个身经百战的老支前、老民兵。但他却朴实得让人不敢相信他曾经经历的那些战火。各种枪械他都会操作,他曾经给侦察兵带路,多次深入敌后,也曾经在一场战斗中为了掩护战友,操作高射机枪平射了半个多小时,把自己的耳朵都震出了血。现在熊光斌却是全村致富的带头人,他的村庄黄土净路、新房比邻,鲜花盛开,果实累累。如果不听熊光斌讲当年那些战斗经历,有谁能想到这里曾经是前线呢?我作品中另一个原型人物是西畴县岩头村的李华明,他就是那个带领全村人用了12年时间才挖通一条路的老村长。他后来荣膺“全国脱贫攻坚先进个人”光荣称号,受到党中央、国务院的表彰。这是一个像大山一样坚硬倔强的山野汉子。我三次去到他家里,和他吃住在一起。这两个奋战在脱贫攻坚第一线的普通人都是我的人物原型。至于卓世民的人物原型,则是一个身份特殊、身经百战的老警察,我从他朴素随和的言谈举止中,感受到一个多次出生入死之人的淡定和谦逊。他们有着演绎传奇的非凡人生,但他们并不以英雄自居。可他们名副其实地是我们这个社会的脊梁。在和平的年代,我们依然需要英雄,呼唤英雄,礼赞英雄。

李云雷:您是汉族人,但作品中总少不了少数民族元素,您的“藏地三部曲”对藏族同胞的生活和文化有深刻的理解与精彩的表现,在《太阳转身》中,您又以卓世民的女儿卓婉玉研究人类学,以及失踪儿童侬阳阳的父母侬建光、韦小香身为壮族这样两条线索相互交织,浓墨重彩地为我们呈现了壮族同胞的生活、历史与文化,并对其如何现代化做了深入思考。请问您关注少数民族是否仅仅是因为您生活在多民族地区的云南,您对少数民族问题的关注与思考是从什么时候开始的,在作品中又是如何表现的?

范 稳:我在云南生活工作了三十多年,云南多元的民族文化养育了我的创作激情和灵感。从我大学毕业那年来到云南工作时起,我就对这里的民族文化深感兴趣。过去我认为不同的文化背景滋养不同的作家作品,后来在民族地区跑得多了,包括在藏区挂职体验生活,我慢慢意识到一个民族的文化与历史是可以学习的。当你有了一双文化发现的慧眼时,不同的文化背景就不再是一种障碍。当我们以文化发现的眼光去民族地区深入生活、虚心向一个民族的文化学习时,我们就会找到自己所需要的东西。另一方面,不同的文化背景让我们对民族地区的文化有比较和鉴别的可能。这并不是说汉文化就有多少优势,而是你在文化差异中容易找到灵感。这种差异性就像水有了落差,便会产生能量,它常常会成为我写作的原动力。更何况,每一个少数民族都有自己的创世史诗和神话,都有自己的一套文化生态,这里面有许多很优秀的东西,亟待人们去发现、去呈现。我总是以一种相对现代性的眼光去发现民族地区的文化现象,许多事物如果你没有走到、看到,你就永远想象不到。你哪怕多跑一个村庄,自己也多长一分见闻。因此,走出书斋,在大地漫游,对一个写作者来说,是绝对必须的。

李云雷:在《太阳转身》中,既有少数民族的风情,也有异域的风光与文化,您在小说中特别写到了L国的都弄镇的赌场、江湖和黑恶势力,小说中最动人心弦的那场追击,以及卓世民壮烈牺牲的故事高潮,都发生在国境线内外,您还写到了“沙帕”飞地的独特历史、政府对南山村等边疆村庄的新政策,您生活在云南,是否对曾经的前线和现在的国境线有独特的感情,请谈谈您的认识和理解。

范 稳:我刚参加工作时,边境战事正酣。虽无缘上前线,但那时单位上经常组织我们去慰问那些从前线下来的将士。那些士兵当时和我一样年轻,他们的人生却因为参加了保家卫国的战争而光彩,这着实令人羡慕。在创作《太阳转身》前,我沿着边境线采访,踏勘当年的战场,营房、堑壕、哨卡、猫耳洞、界碑、国门,这些曾经也是我们的青春记忆。我总认为一个中国人一生中应该去看看我们的界碑,在边境线上走一走,了解一些边疆地区的人文和历史,这样会更加深他的疆域概念和国家认同感。在云南边境的许多地方,国界蜿蜒在崇山峻岭中,它是看不见的,你一个不小心,可能就“出国”了。在边境线的村庄里,村人种一块地的西瓜,可能要“出国”去摘收。国境线虽然是无形的,但它在每一个边地人心目中又重如千钧。他们都是些平凡普通的戍边人,我认为我有责任为他们书写。

李云雷:《太阳转身》中有很多条线索,卓世民、兰高荣追踪破案的线索,曹前宽为村里修路的线索,卓婉玉研究人类学的线索,侬建光、韦小香从壮族山寨到城市打工、又回归山寨的线索,以及褚志、林芳的发家史,曹前贵、五嬢的罪恶史等等,您在写作和构思的时候,如何将众多的线索结构在一起成为一个艺术整体?

范 稳:这是一个技术问题,也是一部长篇应该追求的结构美学。在同一时空下,不同的人在演绎不同的命运,但每一个人的人生都与他人有关。而在一个大时代里,人们的言行和其命运的最终走向总是带有时代的烙印和特征。因此,每一种人生都闪耀着时代的折射光芒。这种光芒或明或暗,或长或短,同样需要我们去捕捉、发现、比对、呈现。长篇小说这种体裁决定了它的丰富性和多线索性,它是一幅徐徐展开的画卷,最好能像《清明上河图》那样包罗万象、事无巨细。民族、民俗、文化、历史以及都市、乡村、社会各阶层和人生百态。这是我心目中长篇小说的样子。至于如何将众多的线索撒得开又收得拢,我想不同的作家有不同的路数。这既跟经验有关,也跟创作者本人对作品的理解相连。我尚算是一个比较讲究文体结构的作家,我总认为长篇小说这种体裁给予了作家追求文本实验的空间,我曾经在自己的“藏地三部曲”和《吾血吾土》中作了比较大胆的文本形式实验,一种独特的、适合作品内容的形式,可以丰富文本内容本身。

许多时候不是我们在选择生活,而是生活在拣选我们

李云雷:李耀鹏、孟繁华在评论文章《光荣与梦想的传奇》中指出,“范稳的《太阳转身》是‘新人民性’写作的典范,这部新作以新的‘社会主义现实主义’的美学原则内在地接续了《三里湾》《暴风骤雨》和《创业史》等开创的文学传统,是对延安文学精神的当代继承和复活。”请问您如何理解“新人民性”写作、延安文学精神,您在写作中是如何将“以人民为中心的创作导向”,具体在文本中加以实践的?

范 稳:“以人民为中心的创作导向”,就是“新人民性”的写作路径;或者说,“新人民性”就是要求作家坚持“以人民为中心的创作导向”。作家深入到生活第一线中去,以真实准确地反映生活现实为创作首要准则,创作出来的作品才可具备人民性,也才能为人民群众所接受。我在前面已经说到,作家深入生活,应是一种自觉行为。多年来我已经形成这样一种创作习惯:每当要进行一部新长篇的写作时,第一步是作大量的田野调查,这个时间至少半年到一年。我也曾经说过,大地是我的另一间“书房”,我在这间“书房”里受益良多。我感到庆幸的是我生活和工作在一个多民族的省份云南,25个少数民族都有自己独特的历史文化与生态体系,都有自己的神话传说、英雄人物、生存智慧和爱情故事。对于一个写作者来说,各民族文化是我们的写作优势和取之不尽的资源。尽管我不是少数民族,和他们流着不同的血脉,说着不同的语言,有文化隔阂感和陌生感,要走进这些少数民族,有许多困难和障碍需要克服。而要尝试着书写一个民族的历史与现实,就像要翻越一座大雪山一样,需要从山脚下一步一步地往上攀越。俯身下去,手足并用,洒下汗水,付出真诚,像一个虔诚的朝圣者一样。大地上生长的万物和它养育的人们,从来都是一个作家不可替代的老师。在这个老师面前,你是永远毕不了业的学生。在完成田野调查工作之后,第二步就是案头工作了,你得阅读史料,整理采访笔记,构思人物、安排结构等等,然后第三步才开始动笔写作。这是生活教给我的写作习惯,我像服从某种自然规律一样听命于它。这是我的文学写作福音,更是我被一种民族文化挑选后的荣幸与责任。许多时候我认为不是我们在选择生活,而是生活在拣选我们。你是否有足够的能力去响应生活的召唤,你是否有满腔的热情去拥抱生活的馈赠。尤其是在我们这个伟大的时代里,一个作家想象力以外的火热现实、生活方式、历史文化、人生经历,都构成了小说世界的丰富性和多样性。作为一名热爱生活的作家,我们只有履行自己该承担的文学使命和责任。

李云雷:“太阳转身”是一个美好的意象,这既是对“北回归线”的诗意化描述,也是对卓世民、曹前宽等英雄的象征性礼赞,请问您是如何找到“太阳转身”这一意象的?这一“转身”是否也与您的创作转向有关,下一部作品您是延续历史题材创作,还是继续现实题材创作?

范 稳:北回归线穿过云南的两个州市,分别是普洱市和文山州,在普洱市的墨江县和文山州的西畴县都有北回归线纪念广场。太阳在天上行走,地上的人们赋予他诗意的想象。他升起或落下,他炽热或冷漠,都是一个个的隐喻。正如我在书中写到的那样,太阳崇拜是人类最为古老的崇拜,不论是东方还是西方,不论是过去还是现在,太阳总是神一样的存在。在北回归线经过的地方,人们对太阳自然又有一份特殊的感情。我努力去捕捉这种情感,尤其是在云南的民族地区,那种最为原始的、拙朴的面对太阳的想象力,是最原生态的文学素材。比如书中写到的那个壮族村寨的人们,他们崇拜太阳,敬畏太阳,敬畏到担心太阳会丢失。在他们的祭祀太阳古歌中,太阳一度转身离去。而现实是,一方面,祭祀太阳的古歌还在一代又一代地传唱,村人的生活却正在发生着天翻地覆的变化。年轻的后生们或考上大学、或外出打工做生意。他们洗净腿上的泥,成为城里人,或者再从城里回到乡下,已然是一个全新的人,一个融入了现代社会生活的人。我在一个壮族寨子参观过一个村史展览室,或者说,是一个小小的乡村博物馆。那里陈列着最为原始的木质农耕工具、织布机、马帮用具等等。这些农具村人用了上千年,到今天,壮族人传统的稻作文明不断增添着新的内容,科技种田让亩产翻番,耕牛被微耕机取代,马帮被汽车取代,羊肠小道开拓成柏油马路,移动电话进入到家家户户……太阳还是那个太阳,地上的人们已然华丽转身。这是这个大时代的社会现实对我的启发,我为那些在现实生活中完成了命运转身的人们感到欣慰。当然也包括我作品里的主人翁卓世民,过去是叱咤风云的铁血警察,退休后是社区居民,当别人有难时挺身而出,转过身来还是一个铁骨铮铮的英雄。在这个百年未有之大变局的伟大时代,每一个人都在努力紧跟时代的步履,都在或多或少地变换着身份,追求文明,追求进步,追求富裕,追求高品质的生活方式。如果我们在那个乡村博物馆里抚今追昔,睹物思史,就不能不为边地村寨的进步而感到欣慰,不能不为自己是一名见证者和参与者而感到自豪。因此我在作品中写到:“太阳从这个北回归线上的村庄转身,不是悄然离去,而是王者归来。”

至于我的下一部作品,目前还在酝酿中。过去我的写作大多是以历史为主,现实为辅,现在也许会偏现实题材一点。这也算是一种“转身”吧。

- 北回归线、稻田的丰盈与清瘦[2022-02-06]

- 范稳:想种一块田[2022-01-05]

- 《小康之路——呼和浩特市脱贫攻坚报告文学集》新书发布会举行[2021-12-30]

- 范稳的《太阳转身》:一次成功的“破圈转身”[2021-12-03]

- 范稳推出现实主义长篇小说新作《太阳转身》[2021-12-01]

- 范稳:“创作一部长篇,也与种一块田无异。”[2021-11-28]

- 长篇小说《桲椤山》研讨会举行[2021-11-21]

- 《那山那村》:脱贫攻坚的崀山赞歌[2021-11-11]