徐则臣:成功的小说家要雌雄同体

主题:让天使在针尖上跳舞 ——徐则臣中短篇小说分享会

时间:2021年10月17日14点

地点:北京大望路SKP书店

嘉宾:张莉 评论家,北京师范大学文学院教授

邱华栋 作家,中国作家协会书记处书记

徐则臣 作家

主持:丛治辰 北京大学中文系副教授

主办:十月文艺出版社,SKP书店

每个作家都要有一个非常好的朋友圈

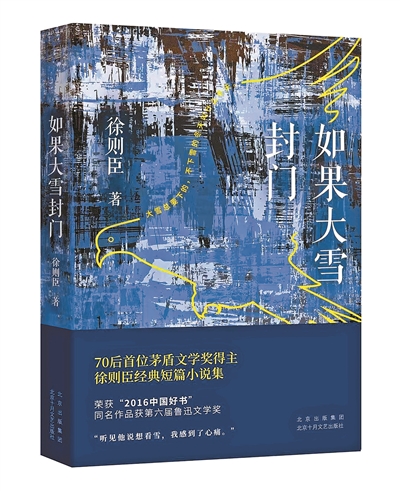

主持人:今天这场活动,是第六届“北京十月文学月”系列活动之一,主角是今天三本书——《青城》《如果大雪封门》以及《跑步穿过中关村》的作者,徐则臣老师。他曾经有一本非常著名的《北上》获得“茅盾文学奖”、“五个一工程”奖等重要的奖项。

先请则臣老师介绍一下《青城》这本书的写作缘起和写作过程。

徐则臣

徐则臣:我和华栋老师原来是很多年的同事,我们天天在一块交头接耳,谈论很多东西。这三本书里很多小说都是在他的启发和刺激之下写出来的。华栋老师是鲁迅文学院的前院长,他的阅读量特别大,而且每天都有好的创意。很多年前我在北大念书的时候他去做讲座,我们聊起来,他说以后你写东西不要东一榔头西一棒子,到一个地方打一枪又换一个地方,要逮住一个题材深入地往下写。我当时听到以后特别受启发,所以《跑步穿过中关村》《如果大雪封门》《北京西郊故事集》都是按系列写下来的。

所以这么多年我一直很强调一个感觉——每个作家都要有一个非常好的朋友圈。写作本身就是一个抱团的事,这个抱团不是说相互之间在那儿吹捧,而是说我们每个人把自己的作品拿出来,让它成为对方的镜子。我们在这些作品里面看到我们这代人,或者是我们生活在当下的这个世界,以及对这个世界、对我们生活的看法,同时让它给我们启发,唤醒我们记忆里面沉睡的那部分东西,或者是刺激我们展开新的想象。

这也是这些年我一直在提70后的一个原因。从一个宏观的文学史来看,70后的确在历史的长河中就是沧海一粟,非常短的时间段。现在很多人说,我们说李白和杜甫从来不说他们是哪代人,李白比杜甫大11岁,我们从来不说他们是两代人。但是如果大家有兴趣深入研究这两个人的作品就会看到,两人之间的差别是巨大的。因为杜甫的主要生活和创作是在“安史之乱”前后这段时间,尤其安史之乱之后,完全改变了杜甫的创作。“安史之乱”成就了杜甫,让杜甫成为超一流的、完全区别于李白那样的作家。而李白的主要创作和文学创作的理念,基本上形成于“安史之乱”之前,“安史之乱”来了以后,他的文学观念很难再做一些调整,所以两者之间差别巨大。也就是说,同代人之间的写作,其实相互之间的参照和比较非常重要。

我跟张莉老师认识快二十年,她搞批评,我搞创作,在创作和研究上我说我们是“青梅竹马”。当年我们在一个小酒馆里面,她鼓励我写作,我鼓励她搞研究,这么多年我们一起成长。也是因为像张莉老师这样的朋友一直在鼓励,通过评论、聊天,包括我们吃饭、喝酒的方式来相互鼓励和取暖,所以才走到今天。

用地名做人名

天然就有历史和文化的纵深感

徐则臣:说到《青城》,青城是一个人的名字。这本小说集收录的三个小说——《西夏》《居延》《青城》,三个小说主人公的名字都做了小说的篇名。

《西夏》写作时间大概是2003年左右,快二十年过去了。如果让我回头去看,挑选让我自己最感动、最有话说的作品,《西夏》是为数不多的小说之一。《居延》是到我个人结婚以后,对家庭、婚姻、女性有了更深入和开阔的认识以后写的一个作品。这两者之间的跨度在八年左右。《青城》是前两年写的,时间间隔拉得更长。

很多人看到《西夏》《居延》和《青城》,会发现都跟我们的地理和历史有关系——大家知道过去的西夏王朝、居延关,还有现在的青城山。我个人特别喜欢用地名做人物的名字,比如敦煌、平阳、平遥,还有敦煌的表哥保定。我觉得这些名字特别有文化内涵,因为中国很多地名的形成都有非常深厚的历史和文化原因。当你把这个地名拿过来做人名的时候,它天然就有一个历史和文化的纵深,就比张三、李四好。它自带流量,它会自然给人物的命运、性格复杂性提供新的阐释的面向。

写完《西夏》和《居延》我觉得还不够。对一个男性作家来说,可能塑造女性形象这件事,一直被很多读者既期待又诟病。他们会觉得男作家,尤其是像我这样的直男,对女性的了解不会特别深入。所以一个作家会跟自己较劲,也会跟读者较劲,你越觉得我哪儿有问题,我越希望在哪个地方用力,让自己满意也让读者满意。我觉得还应该继续写,我对女性、家庭、婚姻所有这些看法,如果通过女性形象展示出来,怎么找一个新的角度,我一时搞不清楚,所以这个小说拖了很多年。

《青城》

《青城》这个题目是我去四川,在峨眉山的盘山路上,突然脑子里冒出来的。当时就想我要写一个以青城为名字的小说。后来又有一次去成都,杜甫草堂看了,周边的几个县我也看了。成都那边有很多书法家,有一个非常著名的书法家,一个老先生,已经去世了,叫赵熙。我那段时间正在临赵熙的字。有一次跟阿来老师一块聊天,他说你应该出来走一走,我经常会到山里面,到高原上看一看,看看鹰。我说好,什么时候我们一块去看。但是一直都没有机会,不过我倒是为了这次行程看了很多资料,尤其关于鹰的资料。后来把这些元素全部糅到一块写成《青城》这个短篇。

笔下有一种小人物的巨大魅力

邱华栋:今天这个分享会的题目叫“让天使在针尖上跳舞”,我想了半天头都想肿了,我觉得应该改一个名字叫“让则臣在刀尖上跳舞”,这样可能更贴切他这三本书。

他刚才讲了半天,其实没有讲到他作品的特点。为什么让则臣在刀尖上跳舞?因为他在这三本书里呈现了他作为当代杰出小说家,他的才华、他的风格。昨天在我自己的发布会上有一位评论家说,邱老师的书好像特别有男性气质,而则臣有一点雌雄同体。男人身上有90%的雄性激素,10%的雌性激素,随着成长,这10%的雌性激素会变多或者变少。则臣身上的雌性激素在变多,他写着写着能写三个女主角。他对女性的把握和理解,在当代小说家里,跟苏童并列。苏童是写《妻妾成群》出来的,写得很好。

《如果大雪封门》

我跟则臣经常探讨短篇小说的写作艺术。短篇小说写作相当于是一把匕首,中篇小说是一把锤子,长篇小说是一栋SKP。要想把短篇写好一定要锋利,一定要有一个刀尖。而则臣在短篇小说写作艺术上,把自己打造成了一把把锋利、尖锐、闪光、带着寒气,但实际上又是“软刀子”的匕首。他的短篇控制力极强,主要收在《如果大雪封门》里。这本书在题材上也非常多样,实际上他是把写作二十多年以来最好的短篇都收到这个集子里了。比如《古斯特城堡》,读完之后我大为惊叹。这是则臣在刀尖上跳舞能力的佐证。

《跑步穿过中关村》是三个中篇。则臣笔下有一种小人物的巨大魅力,他很了解当年在中关村办假证的人,他们有一个系统。在北京这样的普通人能够找到空间生活下来,在他的笔下呈现出小人物特别庞大的小宇宙,这是非常不容易的,体现出他作为当代作家深切的关怀,对人的理解——在城市的钢筋水泥压迫下,人要活出自己的意义。他也是书写北京西郊那一片最棒的作家,他后来出了一个小说集《北京西郊故事集》。

《青城》是深具社会性别意识的写作

张莉:《西夏》《居延》《青城》这三部作品,写了所有男人和女人之间最普适的一种关系,就是暧昧。这种暧昧是如何发展的,这是小说一直努力探讨的一个问题。

则臣和苏童、毕飞宇,他们每个人都有思考女性命运的方式。苏童老师在写《妻妾成群》时想象了一个民国的关系,这实际是今天所有民国电视连续剧的一个奠基——大太太吃斋念佛,二太太管钱,三太太偷情,四太太是个女学生。所有这些关系都是从苏童老师这里开始的,他是中国当代文学对民国男女关系想象的起点。毕飞宇老师的《玉米》《玉秀》和《玉秧》,写民国时期女性的命运,她们如何被权力压迫,同时反过来利用权力成为自身。她们慢慢自愿变成黑暗的一部分,这是非常痛切的,但是属于它的时代。

二十年以后,则臣其实写的是新世纪以来中国女性在我们这个时代的生存。这三部作品体现出这位作家经过时间的淘洗,对男女关系复杂的理解。他写了今天这个时代女性更复杂的生存状态,一方面能感觉到她们身上的美好、奉献,同时也可以看到她们身上非常刚性、非常有骨头的一面。

男性书写里面关于女性通常是两种类型,一个是天使,一个是荡妇。中国文学史上自古以来还有一种女性的类型就是飞蛾扑火式的女性,她奉献,她隐忍,她像地母一样,但同时她有蛾式的刚烈性,比如窦娥冤、杜丽娘死而复生,死了也要战斗到底的精神。但是西夏、居延和青城,她们虽然受困于某种困境,但是在细微处可以看到她们对自身命运和困境的反抗。正是在这个意义上,我特别喜欢徐则臣老师的《青城》。它另外一个名字就叫“徐则臣的三姐妹”,对标文学史上,契诃夫有他的《三姐妹》,毕飞宇老师的“玉米”列也是三个姐妹。

“徐则臣的三姐妹”既是我们中国的故事,它对于情感关系、男女关系的处理和女性生存的蛾式反抗精神,也是属于整个人类文明的一部分。从这个意义上讲,则臣有“雌雄同体”的部分,我说的是情感意义上的,或者写作过程中他给予女性关注的方式。他是平视女性去书写的,把她们当做兄弟姐妹的一部分,而不是居高临下的启蒙。

这个世界上人和人之间最难的就是理解,尤其一个人要跨越自己的性别去理解他人更难。但是一位优秀的小说家,在他的未来要达到这样的高度。苏童老师在性别观调查里有一个回答,后来被很多媒体引用,他认为一个优秀的小说家要有异型和异性的能力,在更高层面上要有社会性别意识。徐则臣老师的《青城》是深具社会性别意识的写作。

希望提供某种异质性的东西

徐则臣:在我所有的长篇、中篇、短篇小说里,只有这三个小说是用人名做篇名的。最早有人建议我把《西夏》和《居延》放在一起出一个集子,我当时觉得时候不到,但是现在若不放在一起,我又心有不甘。这三个女性跟着我一起成长,也许再过十年、二十年,等我慢慢老了以后,我对女性有了更新的认识,再写一篇再加进来,如果变成“四姐妹”或者“五姐妹”,一定是不同年龄段的,对生活、家庭、婚姻、爱情等等有不同的感受。这是我想补充的一点。

为什么给这三个女孩用这样非女性化的名字?我当时没想清楚,就是觉得它合适。这种合适,如果仔细说,一个是我希望提供某种异质性的东西,对我来说,这三个女孩跟我小说里其他女性全不一样,我必须让她们单独站成一队。她们的符号化,包括她们的命名,都要跟其他人区别开来,所以慢慢成这样。另外一个,有时候给小说、给人物取名字,很难想得特别明白。我有一篇散文叫《风吹一生》,二十年前写的,被拿作考试的题目,卷子上问,作者用“风吹一生”做文章题目,请解释三条理由。朋友拿给我,让我做一下。我说没有什么理由。的确就是这种感觉,我不知道为什么一定用它,我就是觉得这个题目合适。

当我给一个人取名字的时候,比如“敦煌”这样的名字,我觉得他内心就有混乱、苍茫但是坚硬的感觉,有点像前几年的沙尘暴。“敦煌”这个词我找到以后,立马感觉它就是我要表达的那个感觉。“西夏”的确有点神秘感,大家都知道西夏王朝,很神秘、很悠远。“居延”也是这样,它是内蒙古阿拉善盟的一个小地方,出了很多居延汉简。到“青城”的时候,它更清晰一些,的确是隐忍的、地母式的,非常雄浑的。这是我的一点解释。

千万不要担心写完以后没人看

提问:邱华栋老师写了《北京传》,从历史的角度梳理北京的发展,您的写作是不是在用小说的方式更系统、更真实地为北京的小人物立传?《北京西郊故事集》是这样的尝试吗?

徐则臣:写北京,我的确跟华栋老师有区别。我更愿意把这个城市人格化。一个城市在我看来,它对于我的作品来说重要不重要,不在于它的建筑有多高大、有多古老,所有这些伟大的东西如果不跟人的命运发生关系,对我来说它是没有意义的。所以我会把所有北京的元素、我所理解的北京,一点点纳入到人物命运、性格的复杂性里面,这是我构思或者我整合创作资源写出作品的一个途径。

提问:徐则臣老师得过茅盾文学奖,《耶路撒冷》和《王城如海》我都读过,当时我就猜《北上》能得到茅盾文学奖。我的问题是,您写的人物都能立得住,你的题目起得都非常好,我们起的题目为什么没人愿意看?

徐则臣:感谢你对我个人写作的关注。如果你长期关注我们杂志会发现,每期都有很多陌生的作者,有的是自由来稿,有的是转过来的,有的直接发到邮箱。也就是说我们杂志一直在发现和推出新人,这是我们的传统。华栋老师是《人民文学》的副主编,这块儿他肯定比我更有发言权。所以千万不要担心写完以后没人看,包括自由来稿,我们的电子邮箱都有专人看。这个请大家放心。否则你就很难理解为什么我们杂志每期都有大家没见过的名字出现,而且很多都是第一次写小说。

提问:想问徐老师,您日常生活当中如何观察细节并把它们运用到自己的作品中?

徐则臣:这就是一个职业病,这个观察能力是需要练的。一开始我可能很刻意地记我喜欢的一些细节。有一次我跟李皓一块儿在北大万柳旁边的公园聊天,过来一个人推着一个小车,小车上坐了一个小狗,那个小狗穿着人的衣服,一只爪子搭在小翅膀上,另一个爪子在挥。我觉得很有意思,后来我就写到小说里。李皓说,当时咱俩在一块,我就没看到这个东西。或者他看到但不是这样描写,他会描写其他的。这是各人不太一样。一开始要有意识地训练,刻意地记一些东西,慢慢形成你独特观察的角度以后就变成本能了,你看到的就会跟别人不一样。

从不相信小说一定要写得佶曲聱牙

提问:第一个问题,您有很多小说都是和您当下的生活、和我们当下的生活很接近,像新出的这三本书,包括《耶路撒冷》也是。但是您在处理《北上》的时候有一个历史的宏观角度。您在这两种写作当中有什么经验可以跟我们分享?哪种对您来说更顺手?

第二个问题,读您的小说,您在文字上很通顺,也很易读。您是有刻意避免文艺腔吗?在文字的处理上有什么样的经验和看法?

徐则臣:我个人觉得历史小说很难写。而写当下的题材,就是我们身边的事,只要你注意观察,每天你有不断的思考,当下的故事可以一直讲下去。反而历史的,尤其像《北上》,我下了很大功夫,要看资料,案头工作要做得很扎实,要做田野调查。更重要的是你要把死的东西唤醒,给它转化成活生生的东西,把一个个结论变得形象化,就是把一个结论性的、历史性的、标本性的东西形象化、小说化,这个转化难度很大。而我们当下很多生活,就可以直接移植到小说,都是活生生的。

第二个问题,语言跟人的心态有关系。早期我的语言也是比较欧化的,长句子。到后来,我就是要简单的、通俗的、易懂的,是交流,不是卖弄,是最直接、最简易能够到达对方。我们熟人见面,需要寒暄一大堆客套话吗?不必要。吃了吗?吃了。感觉怎么样?挺好的。这就行了,只要它能基本达意就可以。我也相信这个世界上,无论有多么艰深的道理,最终都有途径转化为平易的东西。如果不能转化,不是说不存在这个路径,而是我们没找到而已。所以我从来不相信一定得把小说写得佶曲聱牙。我也很认同、也很理解很多人把小说写得很艰涩。没有任何问题,作为小说的生态之一,做这样的尝试我完全赞同,而且表示我个人的敬意。但是我愿意找到最好的方法,把最艰深的转化出来。所以语言可能以后会用短句,会简洁平易,尽量不出现大家不认识的字。

提问:想从一个比较学术的角度问一下,您写《耶路撒冷》《北上》这些历史题材的时候,您刚才也提到有文学行旅的过程,在文学行旅的过程中更多是伴随地理的想象。张莉老师又提到您对于女性意识、性别观,包括女性的想象,它和您的地理想象是交织在一起的,在两方重叠中塑造您的作品独一无二的气质,这才有把地名作为人名,再把人名作为小说名。想问您往后的写作也是确立这样的风格吗?

徐则臣:的确这是我个人的一个努力。我前段时间做一个访谈,我说我越来越愿意让小说有一定的历史和文化的附着。过去我可以心无旁骛地讲一个故事,但是现在我希望小说里面无论是人物的名字,还是细节,还是它的场景,在设置的时候能够不断地、适可而止地加入历史的、文化的、现实的信息。因为一个人不是独立存在于这个世界,你是处在一个关系中,处在历史和文化的某一个交汇点上,你出来一定携带很多信息。如果要真实地呈现出一个人,你要有能力把这些信息带出来。就像一棵树,你把它拔起来的时候,树要拔起来,同时要让人感到整个大地在震动。因为它从这个大的背景下出来,它和大地之间的张力要呈现出来,这可能是以后我努力的方向。

- 徐则臣:2022年,我想生活会一如既往[2022-02-05]

- 徐则臣小说集《青城》:阴翳里的光芒[2022-01-14]

- 独家|茅盾文学奖得主、网络文学名家首度同台:所有的文学都来吧[2022-01-13]

- 《青城》:在人生不同谜面下的故事[2022-01-08]

- 徐则臣:小人物负载了这个时代更多的焦虑[2021-12-21]

- 徐则臣:写作,是一个人的战斗[2021-12-20]

- 徐则臣:我们对“意义”都有自己的认定[2021-12-07]

- 徐则臣“鹤顶侦探”系列:现实主义的另类表达[2021-11-29]