王雪:对钱锺书的“简洁的注释”

2019年4月的北京春暖花开,阳光灿烂,曾任中国现代文学馆副馆长的吴福辉先生选择在这个月正式将他京城潘家园小石斋内的绝大部分藏书与部分珍贵书信捐赠给中国现代文学馆。其中,就有6封钱锺书先生写给他的亲笔信。吴福辉先生指着其中一封于20世纪80年代初寄到辽宁省鞍山市第一中学的信件说:“那时候的人还朴实,要放在今天,看到是钱锺书寄来的,说不定就到不了我手里了。”足见他对这些书信的珍视。6封书信中,有4封写于1982年,以遒美的行书书于竖排的八列红格信笺之上,涉及的是钱锺书短篇小说集《人·兽·鬼》[1]中最后一篇《纪念》的重评与修订。

吴福辉于1981年在《十月》杂志第5期刊发了评论钱锺书《人·兽·鬼》中的单篇《猫》的文章:《现代病态知识社会的机智讽刺——〈猫〉和钱钟书小说艺术的独特性》。1982年3月,这篇评论文章获得了“十月”文学奖。受到鼓舞的吴福辉想再评论一篇钱锺书的讽刺小说,他选准了《纪念》。因为《人·兽·鬼》出版于中华人民共和国成立前的1946年,很多读者已经不熟悉里面的文章了,吴福辉想在评论文章后面附上原文,于是给钱锺书寄去了他找到的1959年9月香港建文书局《人·兽·鬼》中《纪念》的复制本,钱锺书在上面做了大量的词句修改。

1982年9月,吴福辉完成了他的评论文章《黯淡生活中滴进的苦闷颜色——读〈纪念〉》,与钱锺书的修改本一起发表于1983年《广州文艺》第1期。同样,也是评论文章在前,原作附后。吴福辉在文中写道:“国内的广大读者几乎对它一无所知,这不能算是正常的吧。这次,应我们的要求,承钱先生抽暇审阅旧作,改订了个别字句,使得《纪念》新的修订稿第一次在国内得以发表。”[2]

在给孔另境所编的《当代文人尺牍钞》写序时,鲁迅曾说:“从作家的日记或尺牍上,往往能得到比看他的作品更其明晰的意见,也就是他自己的简洁的注释。”[3] 与作品文本不同,书信是一种文献文本,在体现作者意图方面更为直接。钱写给吴的这四封书信以及对复制件的修改正是如此,于细节中流露出了钱锺书的一些性格特点。

做事严谨

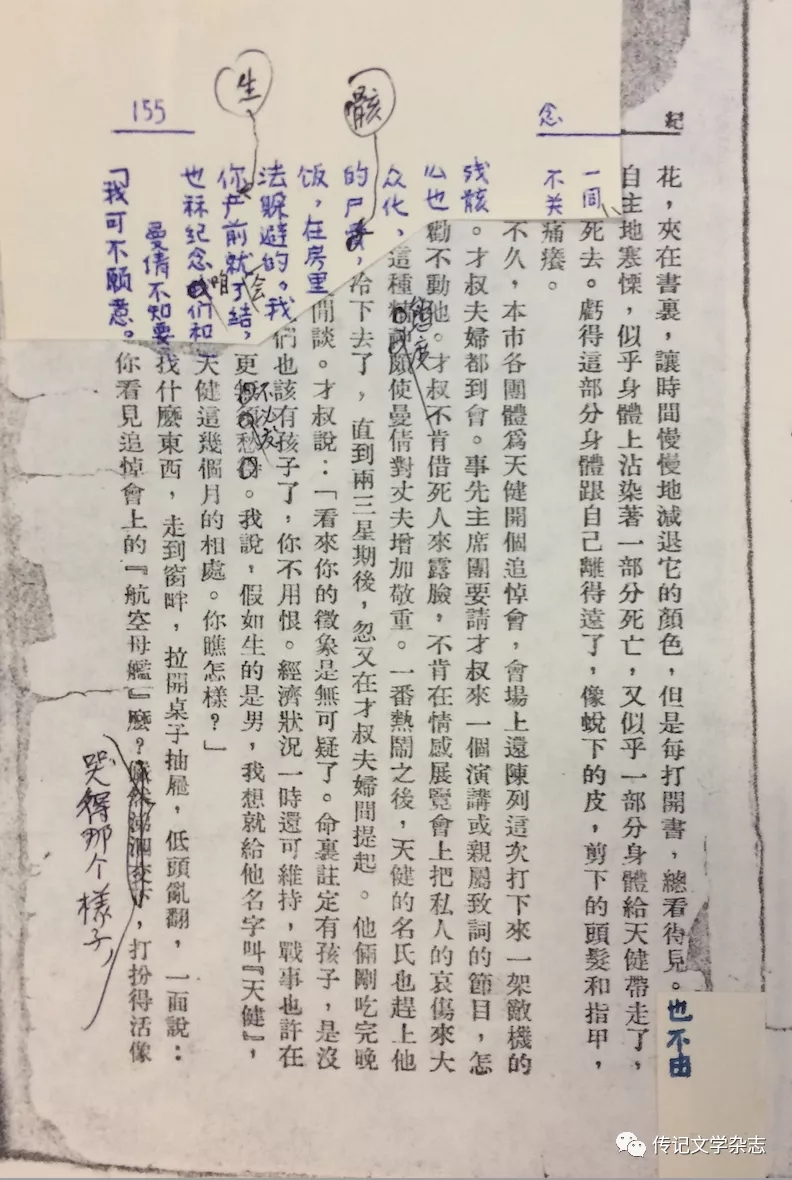

1959年9月香港建文书局版本的《纪念》复印稿中,倒数第2页左上角和右下角可能由于原书水浸等原因模糊一片。钱锺书用纸剪好一张上部和书页平齐、下部和模糊无字部分面积与形状一致的白纸粘在页面上,还用与校对用笔不同颜色的油笔仿照印刷体补全了上面的文字,并在其上作出修改,连补进去的页码的格式都与原版式保持一致。其做事严谨到严丝合缝甚至有些许“强迫”、完美的劲头一览无余。

钱锺书修改的《纪念》复制本

重视西方学者观点

钱锺书毕生在学术领域致力于援西释中、会通中西,非常重视西方学者的观点,这在信中也有所体现。比如在1982年5月31日和6月28日的信中,他写道:

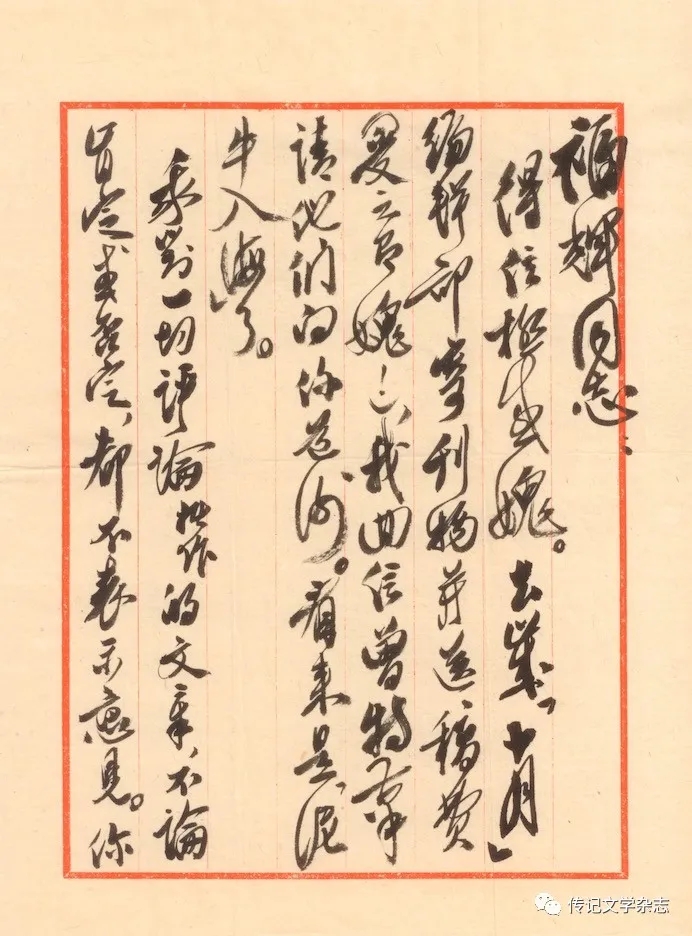

福辉同志:

得信极感愧。去岁《十月》编辑部寄刊物并送稿费(受之有愧!),我回信曾特笔请他们向你道谢。看来是,泥牛入海了。

我对一切评论拙作的文章,不论肯定或否定,都不表示意见。你若觉得《纪念》值得大笔品题,我只感到荣幸。这篇的译文收在去年美国哥伦比亚大学出版的现代中国短篇小说选里,当时他们寄备一部原文来,寄来复制本问我是否改动,我作了些字句的修改寄还。没有存本,不能送您请教,想来美国也还未出版那个原文本。百忙中草草,并此致谢,即祝

文祺。

锺 五月三十一日

钱锺书1982年5月31日致吴福辉的信(部分)

福辉同志:

得信极感,复制事大费您,破东西害人,更觉惶恐不安。

大作脱稿后,不必给我看,我不会发表意见。一九八一年哥伦比亚大学出版的《一九一九至一九四九中国短篇小说选》四三五至四五三页译载此篇,四一七页导言关于此篇的主要评论是:“在这一篇述及生命的讽刺的杰作里,每一个角色都是在受损失或失败者(In this masterly treatment of life’s ironies, everyone loses)”。我能提供你所要求的资料,只有这点。反正你自有卓见,不必集思广益。匆此复谢,即祝俪祉。(珩青同志前特致意)

锺上 杨绛同问好

二十八日

他坚称对吴福辉的评论绝对不发表意见,但却反复提到“美国哥伦比亚大学出版的现代中国短篇小说选”,并详细提供了此书收录的英文评论的出处和观点、原文及翻译,给人的感觉是非如此不快乐,介绍完还要加一句“反正你自有卓见,不必集思广益”,约等于给这段英文引用加上着重符。对于英文原文“In this masterly treatment of life’s ironies, everyone loses”,钱给出的翻译为“在这一篇述及生命的讽刺的杰作里,每一个角色都是在受损失或失败者”。译文精辟妙远,在精确传达原意方面无可挑剔,也没有因语言习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹。

冷眼热肠

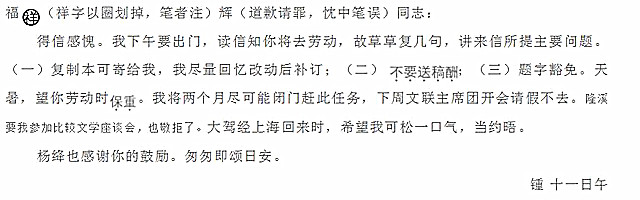

1982年6月11日的信中,钱锺书写道:

在前文所引的信中,既有“我对一切评论拙作的文章,不论肯定或否定,都不表示意见。”“大作脱稿后,不必给我看,我不会发表意见。”这样看起来稍显尖刻的话;在此信中又有“天暑,望你劳动时保重”这样温暖郑重的言语。冷眼之冷,十足的“科头箕踞长松下,白眼看他世上人”的派头;对晚辈在大夏天还要去劳动的叮嘱又颇具“穷年忧黎元,叹息肠内热”的深切同情。纵才使气、耿介不狷的为人风格和烛照人生的洞察力,令钱锺书卓然于人情世态之外,20世纪知识分子的挫折和悲凉遭遇更彰显了他幽默之外的愤郁,这些大概就是冷之原因吧!而善良的本性、审美的眼光与心态、对智识的爱欲又令他对有才华的人和年轻人有种客套之外的真心喜爱、真情关怀。一面对浮世众生评头品足,极尽冷嘲热讽之能事,炫智炫博(李健吾曾将这一特点表达为“以博学和智慧闻名,他目光深远,犀利地观察并且解剖人生”[4]。);一面关心世道人心,忧世伤生,细察背后悲凉直透肺腑。

自傲与自嘲

夏志清曾回忆他年轻时向钱锺书借阅《丁尼生》一书时,发现钱锺书的读书方法与众不同:“凡有不同意的地方,必写英文回驳,把作者讽刺一番。”[5] 切中要害的讽刺背后总能看出某种得意。一些人也觉得钱、杨夫妇孤傲高冷,不好接近。在《我们仨》里,杨绛说他们俩平生的快乐是在一起“探险”(指在散步中发现奇异之处);或同屋安静读书、写作,与外界接触越少越好。这种狂傲高冷在钱锺书晚年的书信中转化为某种刻意的,甚至有些虚伪的“谦虚”,比如“极感惭愧”“受之有愧”“破东西害人,更觉惶恐不安”等谦辞俯拾即是。杨绛说:“能和锺书对等玩的人不多,不相投的就会嫌锺书刻薄了。我们和不相投的人保持距离,又好像是骄傲了。”[6] 他们对自己骄傲和刻薄的名声早已自知,晚年虽穿上谦虚的外衣遮蔽自己,但过度的谦虚显示的是“依然故我”。

小说内钱锺书的讽刺毫不容情,小说外对自己的讽刺也不含糊。在1982年11月16日的信中,钱锺书这样写道:

福辉同志:

前信久未复,歉甚。顷又得信,极感惭愧。我对这篇旧作,实在不热心,只觉的虧负了你的文章。所以我的东西发表与否,并不重要,倒是你的新文应赶早和读者见面。七月底,我为朋友们(指陈梦熊、柯灵——笔者按)软缠不过,已将《人兽鬼》细改一遍付印,(看本期《读书》上重印序便知),和之前给你的本子很不相同了(手里没有留底,全交给上海去料理)。将来又替版本家添个题目!最近看见三联新出版的彦火所著《现代中国作家风貌》,里面有访问我的一篇谈话,一年多前我说不愿重印的旧作,现在都陆续付重印了(包括《谈艺录》)!真是“不随个人意志为转移”,人终是要变的——尽管他不情愿变,只落的“出尔反尔”。大约也算是“风派”的表现吧!

草草并谢,即致敬礼!

锺上 杨绛同候

十六日夜

信尾那句:“人终是要变的——尽管他不情愿变,只落的‘出尔反尔’。大约也算是‘风派’的表现吧!”颇耐玩味,明明最痛恨和厌恶市侩、风派、软骨头,只愿为中流砥柱,从无做风派之志、之行,却依然会被人评价为出尔反尔,无奈之下用“风派”自嘲。大家不过都是陷于“绝境”的普通人,徒劳于寻求解脱的永恒戏剧。

注释:

[1]《人·兽·鬼》是钱锺书先生的一部短篇讽刺小说集,收录了《上帝的梦》《猫》《灵感》《纪念》四篇小说。作于1944年,1946年6月开明书店初版,是他唯一的一部短篇小说集。

[2]吴福辉:《黯淡生活中滴进的苦闷颜色——读〈纪念〉》,《广州文艺》1983年第1期。

[3]鲁迅:《孔另境编〈当代文人尺牍钞〉序》,《鲁迅全集》第六卷,人民文学出版社2005年版,第429页。

[4]李健吾:《书讯》,《文艺复兴》1946年8月1日。

[5]夏志清:《追念钱锺书先生》,载夏志清著:《岁除的哀伤》,江苏文艺出版社2006年版,第220页。

[6]杨绛著:《我们仨》,生活·读书·新知三联书店2003年版,第75页。

- 胡晓明:钱锺书说“边”[2022-02-14]

- 鲁迅与陶成章的友谊[2022-02-10]

- 王安忆谈张洁:她是赤子[2022-02-09]

- 严家炎:文学史家的境界高格[2022-02-08]

- 周立民:巴金与傅雷的“君子之交”[2022-01-27]

- 张香还:回忆在同济中文系读书的时光[2022-01-26]

- 鲁迅与苏曼殊的交往[2022-01-24]

- 风义平生——程千帆的师友交谊与《全清词》编纂[2022-01-24]