先生犹是老孩提

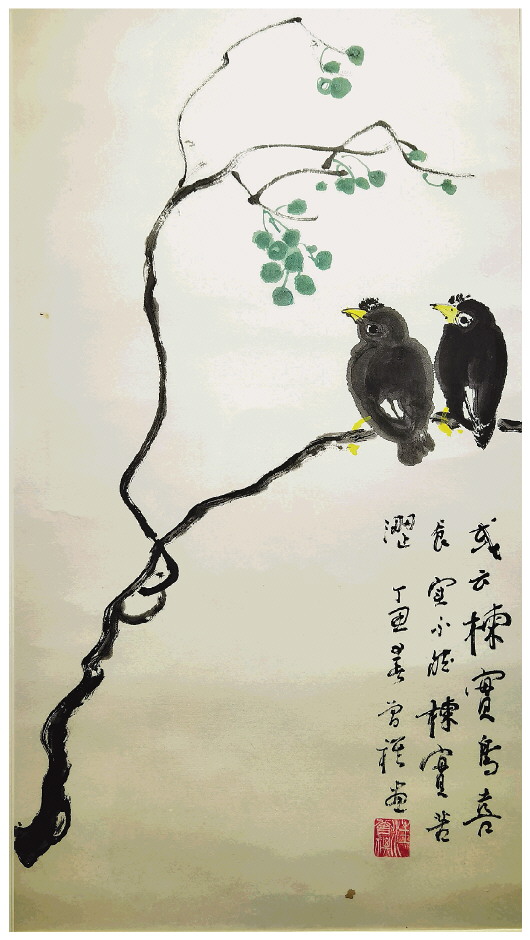

汪曾祺画作《楝实苦涩》。 (作者供图)

南国的中秋,依然暑气逼人。我邀了几位有闲的老友赶去深圳福田美术馆,观赏汪曾祺书画艺术作品展,事先约好的画家张闯馆长几乎同时到了展厅二楼。这个地处梅林的区美术馆,还是原来冠名雅昌艺术馆之时来过,一晃,好些年过去了。

之所以在开展不久就赶过来看画,乃因汪老在世时,我与他有数面之缘。

最早是1989年11月在合肥召开的《清明》创刊10周年活动上得见汪老,那时他的短篇小说已颇为风靡,如《受戒》《大淖记事》《岁寒三友》《故里三陈》等。当年我看到一位评论家谈论他的《陈小手》,认为民国年间,民间的男产科医生陈小手“活人多矣”,最后却死在这个“活人多矣”的手艺——接生上,这才是小说最沉痛的地方。我问汪老这是不是他最满意的一种评论?他笑而未答。悬想作家写出一篇蜂议四起的作品,任凭读者与评者的恣意发掘,本人保持一种缄默的姿态或是最佳;如果下一定论,无疑将堵塞作品蓬勃释义的生机。犹记得,那会儿我十分迷恋一位海外华人作家的短篇小说,可这位作家仅有的一部长篇我却没有读下去。遂问汪老,以你写短篇的手法写长篇行吗?他断然道,我到现在连中篇都没写过,林斤澜还写过中篇的。那次活动两位老作家住一个房间,平时交往亦多,以至于几年后我去北京打汪老家的电话,却是林斤澜接的——汪老错把林家的电话给了我。

活动结束之后,汪老返京,很快给我寄来两本签名本,一本是《汪曾祺自选集》,另一本是《蒲桥集》。这本1987年10月由漓江出版社出版的自选集,虽已泛黄,仍在我的案头;另一本《蒲桥集》被学生借去,杳然不知所终。

因不是公休日,美术馆偌大的一个折角连房展厅,观者并不多。此次共展出了130多幅汪曾祺的书画作品,画作远多于书法。年轻帅气的张闯告诉我,这大概是汪曾祺书画作品最多的一次异地展示了。小幅、纸本水墨、36厘米左右见方的作品居多;也有一些小长轴,高不过70多厘米。汪老笔下,花果喜菊、喜荷、喜石榴、喜葡萄、喜紫藤;动物则爱猫、爱鸟、爱松鼠;时令蔬鲜则苦瓜苋菜、莲藕荸荠、大葱鳜鱼。逸笔率性,不拘成法,其趣味自现。张闯说得好,汪老的画,不在于他的技法如何,而在于其笔墨间处处可以感受到的文人趣味。

面对汪老林林总总的小幅画作,我想起一个作家写作的成功得失,颇相关是否有一种自觉的文体意识,即自己能够驾驭什么样的文体或题材,须得有自知之明。作家如此,画家亦然,画高山大川还是小桥流水,城郭市井还是花鸟虫鱼,盖在于性情——柔婉谦抑,还是豪迈铿锵。汪老有一篇《泰山很大》(《泰山片石》),堪称性情与创作关联的自诉状:

写风景,是和个人气质有关的。徐志摩写泰山日出,用了那么多华丽鲜明的颜色,真是“浓得化不开”。但我有点怀疑,这是写泰山日出,还是写徐志摩?我想周作人就不会这样写。周作人大概就不会去写日出。

我是写不了泰山的,因为泰山太大,我对泰山不能认同……我十年间两登泰山,但彼此可谓了不相干。泰山既不能进入我的内部,我也不能外化为泰山。山自山,我自我,不能达到物我合一,使山即是我,我即是山。泰山是强者之山——我自以为这个提法很合适,我不是强者,不论是登山还是处世。我是生长在水边的人,一个平常的、平和的人。我已经过了七十岁,对于高山,只好仰止。我是个安于竹篱茅舍、小桥流水的人,以惯写小桥流水之笔而写高大雄奇之山,殆矣。人贵有自知之明,不要“小鸡吃绿豆——强努”。

汪老的书画内容与他的短篇小说,是一脉相承的。

以往我看过的画展,右下标注,仅仅是标题、作者、尺寸及种类。汪老的书画展与众不同,除以上标注,更有从他小说或散文中抽出来的片段。譬如一幅老树新枝图,题曰《七十七年前此刻,我正在生出来》。右下的文章摘录(源自《旅食与文化》题记):

舍伍德·安德生的《小城畸人》记一老作家,“他的躯体是老了,不再有多大用处了,但他身体内有些东西却是全然年轻的”。我希望我能像这位老作家,童心常绿。我还写一点东西,还能陆陆续续地写更多的东西。这本《旅食与文化》会逐年加进一点东西。

活着多好呀。我写这些文章的目的,也就是使人觉得:活着多好呀!

他写这篇题记是在1997年2月20日。5月16日,不到三个月之后,汪老溘然长逝。睹画思人,品咂再三,低回不已。

前面说到,汪老的画作无论花鸟猫鼠,还是时令蔬鲜,都归不到大题材之内。他的作品瞄准的也是人心、人情和人性之常。有人将他归于悠闲文学一类里,且认为他是其中一个代表人物,对此他很不认同,在《老年的爱憎》一文里有很强劲的反驳:

我是写过一些谈风俗,记食物,写草木虫鱼的文章,说是“悠闲”,并不冤枉。但我也写过一些并不悠闲的作品。我写的《陈小手》,是很沉痛的……

中国人有一种哲学,叫做“忍”。我小时候听过“百忍堂”张家的故事,就非常讨厌。现在一些名胜古迹卖碑帖的文物商店卖的书法拓本最多的一是郑板桥的“难得糊涂”,二是一个大字:“忍”。这是一种非常庸俗的人生哲学。

周作人很欣赏杜牧的一句诗:“忍过事堪喜”,以为这不像杜牧说的话。杜牧是凡事都忍么?请看《阿房宫赋》:“使天下之人,不敢言而敢怒。”

一篇短文,到此戛然而止。却感觉蛰伏着千钧之力!

汪老逝世前的一年,我曾介绍外省电视台的一位学生去拍关于汪老的纪录片。当时我正应邀在北京撰稿,忙过白天,晚饭后去见学生。才知她们在汪老家拍了一整天,汪老不仅亲手给做了一桌饭菜,还画了四张画,给她们每人一张。她们未必都知晓汪曾祺的名声,几张画四处散放。我佯称全拿走,她们才赶紧收起。听我讲起这件旧事,张闯笑道,汪老是很随和的一个人,当年你也是可以问他要画的。

面对寂静展厅里汪老琳琅而淡雅的画作,恍然觉得他的音容如此切近。他有一首诗题《紫藤》:“紫云拂地影参差,何处莺声时一啼。弹指七十年间事,先生犹是老孩提。”

“先生犹是老孩提”——观画赏文,这恰是汪曾祺的自画像。