高建群:我是献给缪斯的一件祭品

作为中国最后一代骑兵,作家高建群在《我的黑走马》里,倾注了对草原、对骏马的依恋。欧亚大平原上那些早已湮灭的历史掌故,在他的笔下信手拈来,勾勒出一部游牧者简史。站在长城线上,向中原大地瞭望,他在这部作品里重新审视农耕文明与游牧文明的关系。

对于他而言,暮年骑士,踽踽独行,却依然高高擎起文学的猎猎旌旗,毫不掩饰文学创作上的“野心”:我有一个野心,那就是我要用一句话来说出别人用一本书所表达出的内容,和一本书所没有表达出的内容。

秋日的午后,在他的“高看一眼工作室”,回顾起自己的文学创作生涯,高建群思忖半晌,缓缓吐露:我是献给文艺之神缪斯的一件祭品,把自己像祭品一样献给文学。

一个周旋于历史与现实两大空间从容自如的舞者

文化艺术报:首先要恭喜高老师,前阵子《我的黑走马》入选京东文学盛典20强,让这部小说再次受到了读者的广泛关注。这部小说的创作是否与“丝路万里行”有着因果关系?

高建群:记得当时,我们16辆车从西安一路出发,穿越河西走廊、塔里木盆地、帕米尔高原,穿越中亚五国、高加索山脉和乌拉尔山脉,沿着伏尔加河抵达莫斯科。尔后,再从波罗的海,抵达北海。再从北海抵达地中海抵达大西洋,最后到达英国的伦敦,行程才算结束。这次行程总共两万两千多公里,用70天时间穿越了62座城市。

我的一本关于这趟行程的重要的书《丝绸之路千问千答》,其实也就是一部丝绸之路的百科全书,这本书最近刚刚案头写作完成,年底就要出版了。那将是一本重要的书,而《我的黑走马》是这本书的先声。实际上,《我的黑走马》是我将近五十年来对于中亚游牧文化的一个积累,然后爆发出来的一部作品。这块土地是如此之厚重,文化底蕴如此之深厚,我希望在自己的有生之年,一定要把她表现出来——哪怕只能叙说出其中的万分之一。正像我在序言中所说的那样,1972年12月14日,我从西安启程去新疆,在一条叫作额尔齐斯河的河流边,在那里当了五年时间的兵。从那一刻起,后来即便是我的身体回来了,而我的魂灵一直仍在中亚大地游荡。它是一种对于草原,对于游牧生活,对于马以及我的青春岁月的一种刻骨铭心的怀恋,一首怀念的赞歌,或者说是挽歌。

文化艺术报:《我的黑走马》,书的扉页上有一句话,“草原上有一句格言:不要和骑走马的打交道!”我仔细查阅,书里好像没有对这句话作过多的解释,我很好奇,“不要和骑走马的打交道”这句话背后有什么耐人寻味的道理,您能否揭开这个谜?

高建群:这句话其实没有说完,后面还需要补充,如果再版的话,一定要加上这样一句话:草原上有一句格言,不要和那些骑走马的人打交道。这句话大约是说,那些骑走马的人,已经过了青春和激情的岁月,变得老于世故,一个一个成为“油腻”的老男人了。因此,见了他们,你最好知趣地躲开。

文化艺术报:《我的黑走马》很能体现您的叙述风格,您在讲述故事情节时,作者的身份不时会显露出来告诉读者:这是在虚虚实实之中构建历史故事。在我看来,现代文学理念中的“元叙事”“元虚构”,应当可以概括您的这一特点。这样的叙述风格是有意为之,还是无意间形成的风格?

高建群:高洪波先生早在三十多年前,发表在权威刊物《文学评论》中的《解析高建群》一文中说,高建群是一个从陕北高原向我们走来的略带忧郁色彩的行吟诗人,一个周旋于历史与现实两大空间且从容自如的舞者,一个善于讲庄严的谎话的人。我的这种叙事风格,很难框定到一个文体类别中去,最近有批评家将它叫“文学读本”,我觉得很妥帖。还有批评家将这叫“圣经体”或“史记体”写作。比如《我的黑走马》的叙述,实际上是作者沉重的身躯从中亚大地上走过,带动着两岸的物件开始行走。我从中亚大地走过,就像是一块大磁铁一样,把两边的大历史、大文化、大地理的因素,都吸引到我的身上。我像是个带路人一样,拖着它们往前走。艺术没有圆满,所有的艺术都有其缺陷——最起码,在《我的黑走马》这部小说里,适合于这样的叙述方式的。也许在将来,我想写一部像海明威《老人与海》那样的作品,写一部冷静的小说,把作者藏得很深,在那里给你们讲述一个故事。小说艺术的技巧在哪里呢?我对很多评论家说过。前苏联有个叫安东诺夫的作家,他写过《小说的技巧》,小说家在写小说时候,他把自己的人皮,披到小说中一个人物身上,用这个人物的眼光来推动小说——这叫叙述视角,这也是长篇小说创作的奥秘。

读我的小说,你会感觉世界就在你面前

文化艺术报:读您的作品,我总结出您写作上的一个规律,从《最后一个匈奴》开始,包括后来的《大平原》《统万城》《我的菩提树》等等小说,都有着“宏大叙事”的史诗风格的特征。为什么会青睐于以这样的方式进行文学创作,并一以贯之?

高建群:我是受到古希腊那种深刻的悲剧影响,那种悲剧感和崇高感,就像法国作家雨果在《九三年》《巴黎圣母院》《悲惨世界》中的那种宏大叙事风格。英国大诗人拜伦的《唐璜》,拜伦将其称之为诗体小说。他来到西班牙说,美丽的西班牙,风流的胜地,阿西乔高举过的义旗在那里;来到希腊,说希腊啊,蒙受你恩惠最深的人,爱你却爱得最浅。类似于他这种居高临下、一泻千里的叙述方式,把他的描写对象,如压路机那样碾压,一压而过。可以说,这是我比较崇尚的风格。包括《最后一个匈奴》《大平原》《我的黑走马》等等,我就是这样一路走下去的。然而,我们必须知道的是,艺术没有哪一种是最好的。你从正面看,无懈可击;你从背面看,立即露出“怯”来。

文化艺术报:文学批评家将您的这一风格概括为,“具有崇高感、古典精神和理想主义色彩”;但同时,也有读者认为这样的叙述方式过于平淡,您如何看待这样两种不同的观点?

高建群:我这样子一路行走下去,一步一个传说,一步一个掌故,应接不暇的故事和人物接踵而至。最近刚完成的《丝绸之路千问千答》,叙说丝绸之路整个道路上发生的重大历史事件。大历史中,充满一种瑰丽辉煌的历史想象。所以说,我的小说绝不会平淡,你会感觉世界就在你的面前,感觉到你在和历史对话。当我从丝绸之路一路走过的时候,感觉到打开了我的眼界。在英国的牛津大学,我在那里做行程中最后一次演讲,我说,如果把一个人的一生分成两部分的话,那么对于我来说,那就是行走丝绸之路之前的阶段和行走丝绸之路之后的阶段。如果早二十年开始这趟行程,我的作品中世界意识将会更强烈,将会站在更广阔的视角来进行写作。

文化艺术报:您在这部书里,为读者引入了“第三种历史观”这一大历史观,认为:一部中华民族的文明史,就是农耕文化与游牧文化相互冲突相互交融,从而推动中华文明向前发展的历史。您将游牧民族与农耕民族的冲突看作是“向定居文明、农耕文明、城市文明索要生存空间”,并且是“严酷的大自然法则、历史法则和地理法则”。钱穆先生在其《国史大纲》中谈到对于历史的态度:我们应当带着温情与敬意去走进历史。我注意到,《我的黑走马》书名后面还有一个副标题——游牧者简史。对于游牧者这段历史,您似乎更多地是站在游牧者的角度进行叙事和解读?

高建群:刚才说过,世界三大游牧者,一个是阿提拉大帝,他把欧罗巴大陆整个用马蹄耕耘了一遍;一个是成吉思汗,他建立了横跨欧亚的大帝国;还有跛子帖木儿,他把成吉思汗建立的四个汗国,全部灭掉了。晚年70岁时,还打算翻越天山,与大明王朝相抗衡,他儿子率领的先头部队已经抵达乌鲁木齐附近了。西方普遍为大家所认可的一个观点是,这些草原人、游牧者,他们是大地之子,是大地的产物。历史上,在长安和罗马两万余公里的欧亚大平原之中,生活着两百多个古游牧民族,他们以八十年为一个周期,向长安或是罗马的定居文明、农耕文明、城市文明索要生存空间。这是生存的需要,因为八十年中会不断频繁出现战乱、瘟疫、天灾等,他们得寻找活路。从这个观点来解释,就清晰地理解,在中国古代历史中为何会发生与游牧民族的冲突。由于我们看不到遥远的中亚和欧洲,我们不明白为什么游牧民族会来侵犯我们。一部中华文明史是以什么形式进行的?一边是游牧文明,一边是农耕文明,他们迈着双脚前进。

要用一句话说出别人用一本书表达的内容

文化艺术报:提到高建群老师,就不得不提到曾经震动中国当代文坛的“陕军东征”的壮举,曾经引发长篇小说阅读的一时之盛。我知道,您此前也曾经发表过演讲,《艺术家,请向伟大的生活本身求救吧》,对于文学发展大声疾呼。27年之后,再来审视陕西文学的发展现状,作为曾经陕军东征的三驾马车之一,您有哪些观察、思考、看法和建议?

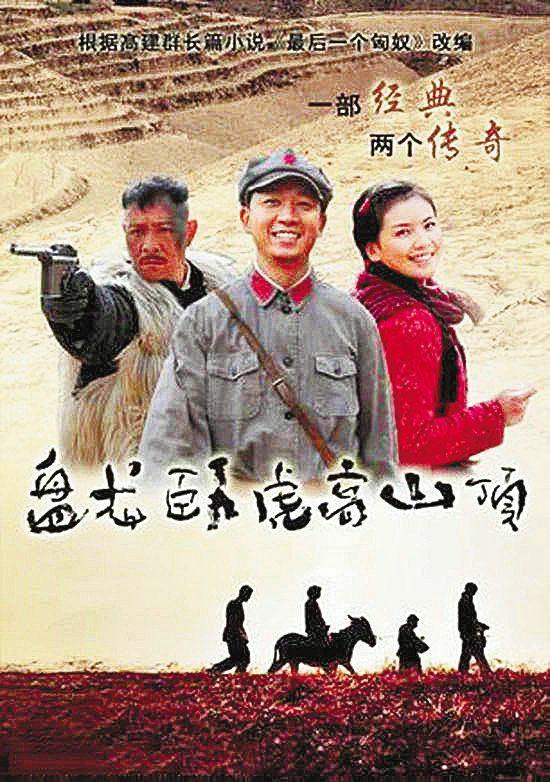

高建群:我记得是1989年的秋天,中国作协的年会在延安召开,当时中国作协党组书记马烽说,我预感陕西作家将有一批重要作品出版,陕西作家的文化底蕴和生活积累更为深厚。后来,1993年5月19日,《最后一个匈奴》在北京举行研讨会,会议上提出一个口号叫“陕军东征”,这就是新时期陕军东征的由来,随后陈忠实的《白鹿原》,贾平凹的《废都》,再有京夫的《八里情仇》,程海的《热爱命运》相继推出,一时洛阳纸贵,“陕军东征”随之引发文学界一场大热。现在回过头来看,这可以说是纸质文学的最后一次辉煌。

你说的那次演讲,是2005年我在西安高新区挂职时陕西省委宣传部、陕西省委组织部举办的欢送会上的演讲。我说,一种现象是,艺术家躲在象牙之塔里自怨自艾,我说这是一个很滑稽的现象,有出息的艺术家应该承担起时代责任,去描写这个波澜壮阔的时代。几年前在作协的一次会议上,我谈到我对于青年作家的希望是,希望他们做一颗恒星,不要做一颗卫星。哪怕是做一颗小小的恒星,孤独地、高傲地照耀在天空的一个角落里,那样我老高就会很尊敬这样的年轻作家。而不希望他们做卫星,不要围着前辈作家们旋转。

陕西作家们,尤其是年轻作家们应当立起来,做自己的恒星。而目前这样的情况持续下去,我们的文学发展不起来,所以常常感到后继无人的无力感觉。柳青说过,文学以六十年为一个单元,要学会拒绝诱惑。作家就像农村老太婆提一篮子鸡蛋进城,只有人家碰你的份儿,没有你碰人家的份儿。你碰不起,你一碰人家,一篮子鸡蛋碎了,就什么也不是了。我的正在出版的《高建群全集》25卷,征求评论家阎纲的意见时,他说:“高建群是一个‘马拉松式的长跑者’,每过几年就有重要作品出现。他在自己的斗室里,像小孩子玩积木一样,一砖一石建立着自己的艺术帝国。”我感谢阎纲老人的谬奖。我说这句话的意思是,希望青年作家把文学认真地当成事业来做,增强对于文学和文化的敬畏感,同时这句话也适用于我们这个民族对于文学和文化的态度。

文化艺术报:您的散文新作《来自东方的船》新近面市,能否向读者透露一下这本书的具体内容?

高建群:这个书名是我起的,这本书是中文和英文的对照版。实际上,不光是献给中国读者的,它还是献给世界读者的。我一直有个梦想,这本书能够进入欧美国家的普通家庭,我在这本书的前言中说道:我是确切地知道,在欧美那些普通家庭的书架上,一直给一位叫作高建群的中国作家留有位置。我就是以这样的高度来写这本书的——让世界知道,我们是什么样的人,我们在想些什么。一趟丝路万里行给我的体会是,欧洲和亚洲的文化是相通的,欧罗巴大陆和亚细亚大陆的间隔其实就是一个汽车轮子的距离。而我们东方文明曾经有过怎样的辉煌呀,最深刻的感受就是中国人身上智慧、勤劳、善良的品质。末了,允许我用曾经在凤凰世纪大讲堂演讲的一句话来概述我的文学创作,这是尼采的话:我有一个野心,那就是我要用一句话来说出别人用一本书所表达出的内容,和一本书所没有表达出的内容。