重读《大波》:龙门阵里摆谈出的“革命”

原标题:龙门阵里摆谈出的“革命”——《大波》(1937)的历史叙事

摘要:从信息传播、文学社会学和小说修辞学的角度,本文重新解读和研究了李劼人出版于1937年的初版《大波》的历史叙事。作为一种讲故事和信息传达方式的“龙门阵”,在这部小说中既是表现手段又是表现和反观的对象。通过对小说的叙述格局,而尤其是其中大量出现的“转述体”的修辞分析,可以发现作者是如何以“拟谣言”的龙门阵声口,重现了保路风潮中为各方势力所必争的公共舆论空间,从而相对从容地渗透进自己对清末民初政治社会转型过程中“民权”问题之本质的思考的。

关键词:《大波》;保路风潮;转述;龙门阵

李劼人的历史小说《大波》有两个版本。由于抗战的原因,1937年中华书局出版的初版本《大波》, 1940年再版后没有出版过全本。1950年作家出版社也只将上卷再版,此后作者便开始着手另起炉灶重写《大波》了。[1]直到2011年辛亥革命一百周年之际,四川文艺出版社的《李劼人全集》问世,旧版《大波》(1937)才得缘正式进入普通读者和研究者的视野。可以说在此恍然相隔的六十余年间,除少数老一辈学者读到过旧版,绝大多数研究者阅读和谈论的都是将近一百万字的重写本《大波》(1957-1962)。和初版本《暴风雨前》(1936)的命运相似,1937年版的《大波》长期以来并未引起学界的足够重视。严家炎先生和杨义先生早先分别在《二十世纪中国文学史》和《中国现代小说史》(第二卷)中对《大波》有过全面、精彩的论述,他们采用的也都是建国后的版本。此外,张义奇也曾指出存在于新、旧版《大波》研究中的“一笔糊涂账”现象:“对于两种《大波》,研究者却鲜有人做区分,更遑论对比研究了。许多评论者对于《大波》的评论总是笼统地一锅端,不知评的是旧版还是论的新版,甚至连曹聚仁这位李劼人的知音,后期写作的评论都未明确区别两种版本。更令人匪夷所思的是,引用郭沫若和曹聚仁观点来论证新版《大波》的人最多,却不知他们谈的都是旧版《大波》,与新版实在相距千里……。”[2]应该说这正反映了人们对1937年版《大波》的真实面貌和基本特征还缺乏了解和把握,更不要说进行深入、详尽的研究。另一方面,自2010年以来,在关于新、旧版《大波》究竟孰优孰劣的争议上,一种代表性的意见即认为,具有“述历史、写世情”两条线索的旧版《大波》,在“世情叙事”方面无疑是成功的,但在“述历史”时却很少正面叙述,而多采用借他人之口的“转述”手法,既失真,又未能着力写好几个重量级历史人物,给作品带来了明显的“硬伤”。[3]那么,该怎样看待早期版本的《大波》?其历史叙事的重心何在?作者在这部四十万字的小说中放弃了对“台面人物”的正面描写,而代之以铺天盖地的消息散播和时政议论,用意究竟为何?对这些问题的回答不仅构成了重新评定旧版《大波》的基础,更关乎小说主旨和思想的正确理解。为此,本文将从信息传播、文学社会学和小说修辞学的角度入手,重新激活这一尘封历史深处的文学文本,以期对《大波》(1937)的主题、修辞和历史价值形成准确、客观、历史化的解释和评价。

众所周知,《大波》是关于辛亥四川保路风潮的历史小说,讲述了1911年五月至十二月间,由清末邮传部“铁路国有”政策引发的争路事件的始末。小说叙事的重点即在于事件是如何从一场声势浩大的社会动员升级为带有反清性质的武装起义,最终造成武昌空虚,共和革命一触即发的。我们知道,近现代史上发生的“保路”事件的核心是争夺川汉铁路的投资权、筑路权和经营权,也即铁路主权。从帝国内部的秩序来看,和清末诸多地方性问题的发生相似,争路风潮的实质是帝国主义与清廷、清廷与当时的亲英美派权臣、亲英美派权臣与地方督抚集团、地方士绅、铁路股东等诸多群体在集资建路这个问题上因权利和义务的分配纠葛不清、相争不下而导致的一个结果。而这一问题之所以在川省境内不断扩大化,[4]首先是因为对于生活在三面环山,只有东边一江外通的“长江中上游封闭社会”中的川人来说,自古以来便备受“蜀道之难”的困扰,因而为洋务运动所推动的交通、通信和新闻传播的现代化变革——亦即所谓“路”的问题就显得格外急迫和重要。

此前已有学者注意到,李劼人的《大波》不啻为一部关于近代四川交通现代化的“信史”。若就“交通”一词的本意言之,“交通”泛指各种运输和邮电通信的总称,即不仅指人和物的运转与输送,还有各种语言、文字、符号、图象信息的传递播送。[5]从这一意义上说,人们的言论和小说话语本身(取其“街谈里巷之言”的本义)也成为信息的重要传述(transmit)手段。而在李劼人这样的小说家看来,保路破约斗争所借助的主要武器,乃是为当时的立宪派法团所左右的社会舆论。无论在川地居民的日常生活中,还是小说文本中,社会舆论都以极具地方色彩的“龙门阵”的口述形态表现出来。由此,作为一种信息传达手段、同时也是一种“讲故事”方式的“摆龙门阵”,在小说所再现的辛亥前夕的成都社会这一特定历史时空中,便肩有了非凡的言说功能,是预备立宪推进到地方,或者说晚清所谓“国进民退”大背景下,四川一隅正在兴起和重构的市民社会得以显形的基础。而由此铸就的近代以来川中“民气甚固”的现实,也从社会意识的层面催促着资产阶级民主政治的萌芽和晚清地方社会的转型。[6]在小说中,作者与其说借重了这一叙述和修辞的手段,不如说更关心这一舆论空间是如何成为多方势力相互抢夺,相互调和、谈判的场所的。那么,通讯和舆情在川地社会的近代变革中到底扮演了什么样的角色?这是李劼人想以新体长篇小说的形式来呈现和探讨的。

一、保路运动中的舆论战

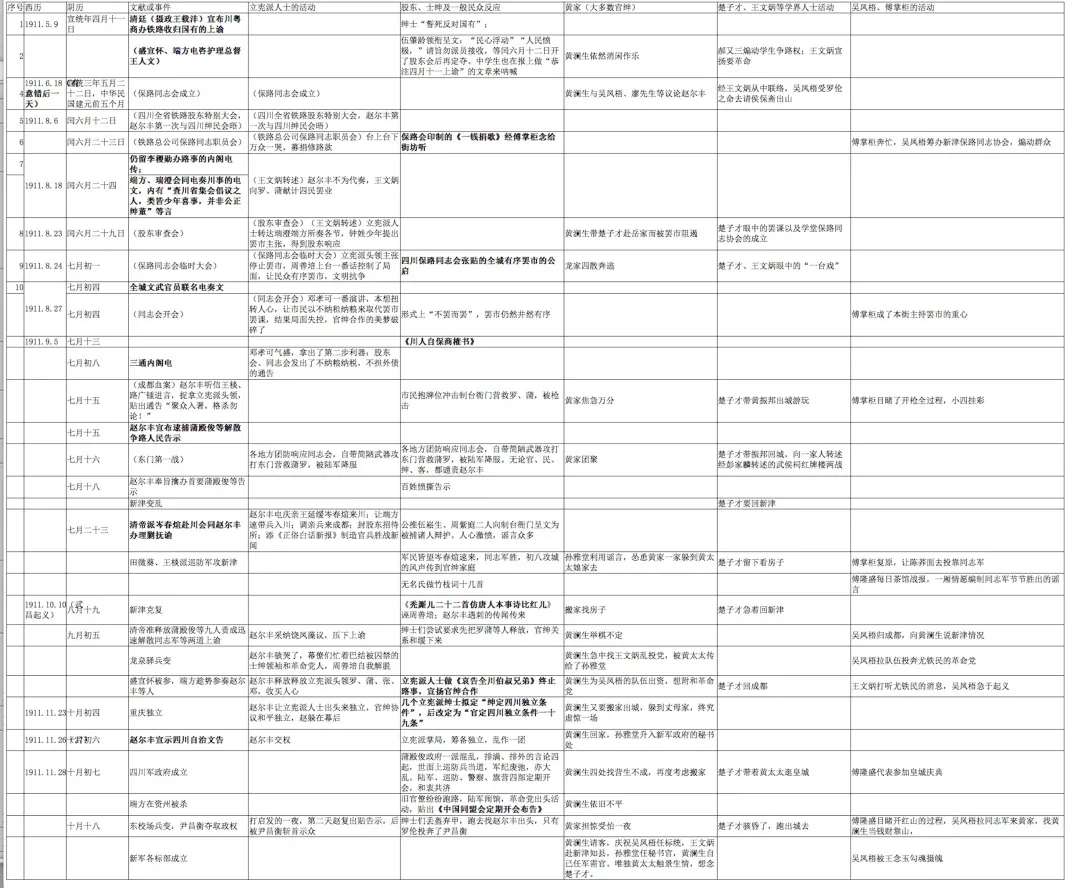

首先,不妨将《大波》庞杂丰富的文本形态视为对当时新闻公共领域中爆发的舆论战的一种映象。1937年出版的《大波》中一个惹人注意的现象,是作家视那些与保路运动相关的各类上谕、电文、公牍和告示的原文为重要的写作素材,将它们相当用心地编织进小说情节中。这些“前文本”形态的文献某种程度上构成了叙事的骨架和肌质,一条对情节发展走向起指示作用的“明线”。如果将整部《大波》的叙事单元拆分来看,不难发现小说的上、中、下卷各成一体,呈现一种明显地围绕这些文献和重大历史事件而有意组织起来的叙事程式:

《大波》(1937)的叙事单元

可以看到,大部分情节单元都随这些公文的颁布和传播展开,几乎形成了某种固定格局。作为最权威的信息源,上谕的颁布和权臣间电传的到来往往能在各个社会群体中引起轰动效果:常常是一石激起千层浪,一波未平,一波又起。如果将其中的文献提出,会发现这些消息载体在嵌入小说之前,都是地道的政治文本,而一旦进入叙事,便成了决定事态走向和影响人物命运的关节点。可以说小说的情节单元与信息传播单元相重合,历史叙述和世情叙事环环相扣。通过此等编排,书写者实际上赋予了这一连串历史事件和文本以与众不同的意义,既不同于后来的历史研究,也不同于此前出现的一些纪实小说。这不仅是要引导人们穿越历史的烟尘去对那些上谕、奏折、竹枝词做分析,也不仅是为了揭示官与绅、官与民、绅与民,乃至中央与地方、绅民与帝国主义之间的重重矛盾给时人生活造成的巨大影响,而是要紧紧抓住消息的传播这一线索,将所谓官方话语的播散同其他阶层的隐形对抗,以小说话语的形式直观地复现出来。

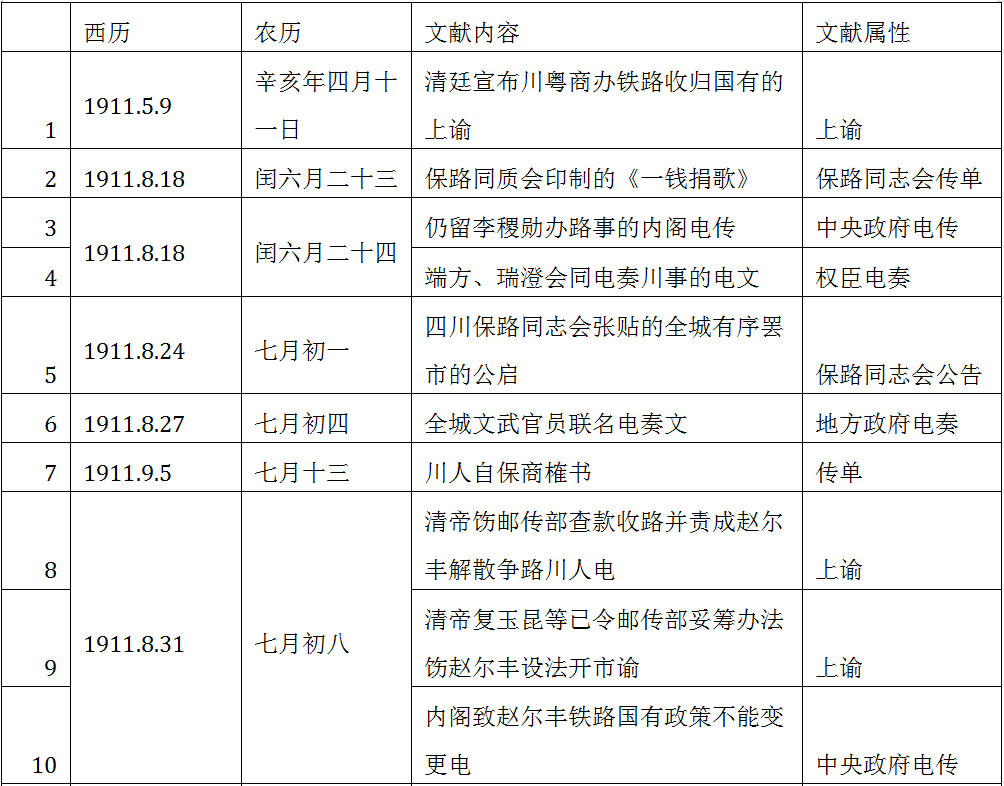

李劼人的《大波》是当时为数不多的在小说中郑重开列和铺排争路运动史料的长篇小说。统计后会发现,其所“引用”的与运动相关的文献一共22笔,绝大多数属全文“引用”,其中一部分第一手资料亦被史学界使用:[7]

《大波》(1937)中的历史文献

值得注意的是,在引用文献中占绝大多数的是所谓官方文件,包括直接来自清帝或内阁的上谕、批复的传电(7笔)、和路事相关的权臣的电奏(1笔),以及四川总督赵尔丰、拟继任川督岑春煊发布的告示等来自地方政府的文件(6笔),共16笔,占总数近四分之三。在此不妨将这类文件看作官方的意旨,它们传达了来自最高统治者的绝对命令,但更多情况下代表的是把持实际统治权的皇族内阁以及朝廷命臣的意志:从庆亲王奕劻到铁路国有政策的策划者、邮传部长盛宣怀,乃至督办川汉、粤汉铁路的大臣端方一线。此外,则是赵尔丰政府对市民的直接统治。对官方话语的直接引述,毋庸说构成了小说想要展现的清末四川权力斗争格局中具有前提意义的一极。在小说中,这些政治话语之所以可以进入成都普通市民的生活,凭靠的是近代以来迅猛发展起来的大众传媒网络。

1884年北京接通电报后,“电报新闻”蔚然兴起,据说谕令在颁布的第二天就能在《申报》上见到,但这仍然只能发生在四通八达的上海。仅仅在庚子年间,沪上消息想要入川,还要经历数月时日,正如《死水微澜》中所描绘的郝达三和葛寰中谈论义和团运动时的情形,二者俨然还是一副化外之民的样子,可见彼时川地的通讯和交通是多么闭塞不便。辛亥革命前夕,随着邮政的开办和预备立宪的推进,一些为立宪造势或为革命派把持的报刊,如上海发行的《民立报》、《神州日报》都可在月间便送达成都,前者属同盟会分部的机关报,很能给人以“煽动”,自由的风气催生了川中的报纸和新闻业。小说中与路事相关的电文大多都曾为四川时兴的报纸争相转载,除了专门传达官方消息的《京报》《四川官报》《成都日报》等,六月以后,由川路公司和各法团创办的鼓动“破约保路”的专门报刊纷繁涌现,可以说是你方唱罢我登场,这一派景象,与庚子年间的信息滞后已有天壤之别。

晚清最后几年的政治危局中,四川新闻业的发达绝对是值得大书特书的现象。在那些阴晴不定的年月,报纸已成为感风气之先的学界乃至一般市民获取政治新闻的重要来源,经常是消息一出,满城皆知,或者消息未出便满城风雨。所以当盛宣怀、端方“夺路夺款”的“歌电”及借款合同一到四川,“报纸争登,各界传阅,皆谓朝旨部电前后不符,歌电未免过于专横武断,证以借款合同,舆论因以益愤”。[8]从时人的记叙中,不难想见当时情状。对时局消息的需求暴涨,让小说中的陈荞面因此放弃了卖担担面的老行当,转业去当“成都大报的职业卖报人”,一不小心竟成了“成都报纸发行商的老祖宗”。[9]

当电报成为政令下达的一种普遍工具,报纸为地方精英参政推波助澜,舆论战便兴起了。此时流行的“通电”(被转载的电报电文,或者叫“公电”),作为一种独特的文体,被身为报人和时事观察家的李劼人注意到,成为作品中一字不移的重要文本。“通电”将时局消息传递给川汉铁路公司的股东和绅士们,也激起各阶层民众各种形式的抗议,一些专门的报刊成为保路同志会和股东们用来反对铁路国有、反对借外债的宣传阵地。正是这种舆论空前活跃的局面,相应地激发了一些与官方意志短兵相接的抗议文体,包括李劼人所说的报纸上“焦唇敝舌,委婉曲陈……名为绝对赞成,其实窃思下醒同胞之梦,上回政府之心”的所谓“恭注圣谕”体,[10]或是公开与煌煌上谕作对的“批注条款”体,但更多是将矛头直指“卖国贼盛宣怀”和邮传部的“批驳秽电体”。它们大都发表在保路同志会所办的通俗报章上,以转载加注或直接批驳的方式加以抗议。可以看到,作为武器的舆论工具已被立宪派领导的媒体运用得得心应手。

四川保路同志会报告第十号(四川省图书馆馆藏)

围绕路事的逐步升级,从公开舆论中已然可以见出各方势力间的斗争情况,然而小说家并没有采取立宪派媒体,或革命党人通讯的口吻,在小说中悲慨激昂地复现这如火如荼的口诛笔伐,而只是在小说中不时地插入谕令、批奏、往来电传和布告等官方消息。如此细致地铺排文献,除了想要复原时局氛围,更是为了给随后叙述中登场的舆论形态,那些不胫而走的流言和轶闻,提供一个靶子和有据可循的源头,而它们自身,也不过构成了信息博弈中几个重要节点。

二、口传网络与“拟谣言”的叙述者声口

从理论上讲,来自各方政治力量的“通电”让紧迫的时局新闻和行政命令第一次为跨地区的民众所知,激起了川民的地方意识和爱国心,有效地发起了中国近现代史上较早的一次民族动员。对此,李劼人却似乎并没有过多沉湎其中的感动。翻阅一些保路运动的史料,会发现记载的都是曾经“真刀实枪”的斗争场面。在一则《奉旨拿办首要蒲殿俊等告示》的字里行间,就写满无名人士怒不可遏的批语,义正言辞的诘问和统治者祸枣灾棃、强为之辩的措辞形成鲜明对比,这种最直截的对抗,给人留下深刻印象。[11]然而,李劼人到底不是历史家,不能将这纸面上的批文直接搬进小说。“成都血案”发生后,在向读者出示了“赵制台的妙文”(《赵尔丰奉旨擒办首要蒲殿俊等告示》)后,叙述者先是心平气和地分析了赵尔丰出此下策的处境和后果,接着操起摆龙门阵的一贯调子,颇有声色地“转述”起人们的“议论”:

“一般中学堂的中学生都有此见解,所以他的告示一张贴出来,更引起了全城人民的愤恨,都在说:‘他妈的,诬枉好人!十五那天,把百姓们活活的打死那么多,他杂种,又为啥一字不提呢?你说罗先生他们借名谋反,总要有凭据啦!……’

然而这种情形,制台衙门里何尝晓得?——也晓得,一般二堂以外的人全晓得,能够走入二堂以内的人也晓得,却不敢说,住在二堂以内的人则真个不晓得了。——他们尚正欣喜他们这种办法之妙,认为告示一贴出,百姓们便都了然上了蒲罗等的大当。…… ”[12]

中学生的打趣,全城人的愤慨,以撕告示的方式表达的“怨毒”,最后是对制台衙门里赵尔丰集团自以为是、完全不解民情的一番景象的转述——个中反差其义自现,事件的因果逻辑循序其间。在李劼人小说的街头世界里,一纸上谕或公告往往是苍白无言,冷酷寡情的,民众的世界却有声有色热闹非凡。小说里不止一次出现街头民众聚集起来读圣谕、读赵尔丰、岑春煊告示的场景,而楚子才与同辈学生以及黄澜生一家争相点评、批评告示、传单的一幕幕也传达出丰富的意味。值得注意的是,这里其实提到了叙述者如何能够对制台衙门里的情形知道得一清二楚:

“赵尔丰本人是否如此着想,因为消息隔绝,无从得知。而田徵葵路广锺等,的确是这样想的。何以知其然欤?这因为孙雅堂原只向东家告了十天的假,由阳县赶回来给丈母拜生,私下又说是回来看二姨妹黄太太的。……就是孙雅堂在他这旧日东家的言谈中,听得来的。”[13]

经过一番颇费周折的解释,这消息原来是在筹防局当差的孙雅堂从旧东家那里打听来的。与此相似,这部小说中关于历史事件的诸多内幕、“实情”、战况和时局的推进等等,大多确为小说主人公“听来的”,叙述者十分耐心地将这些信息来源一一交代出来,除了得自晚清新小说的叙述习惯,更带有一定刻意展示的意味——文本想要展现的便是这样一种口耳相传、道听途说的景象。但是,既然全是“转述”,问题便来了。

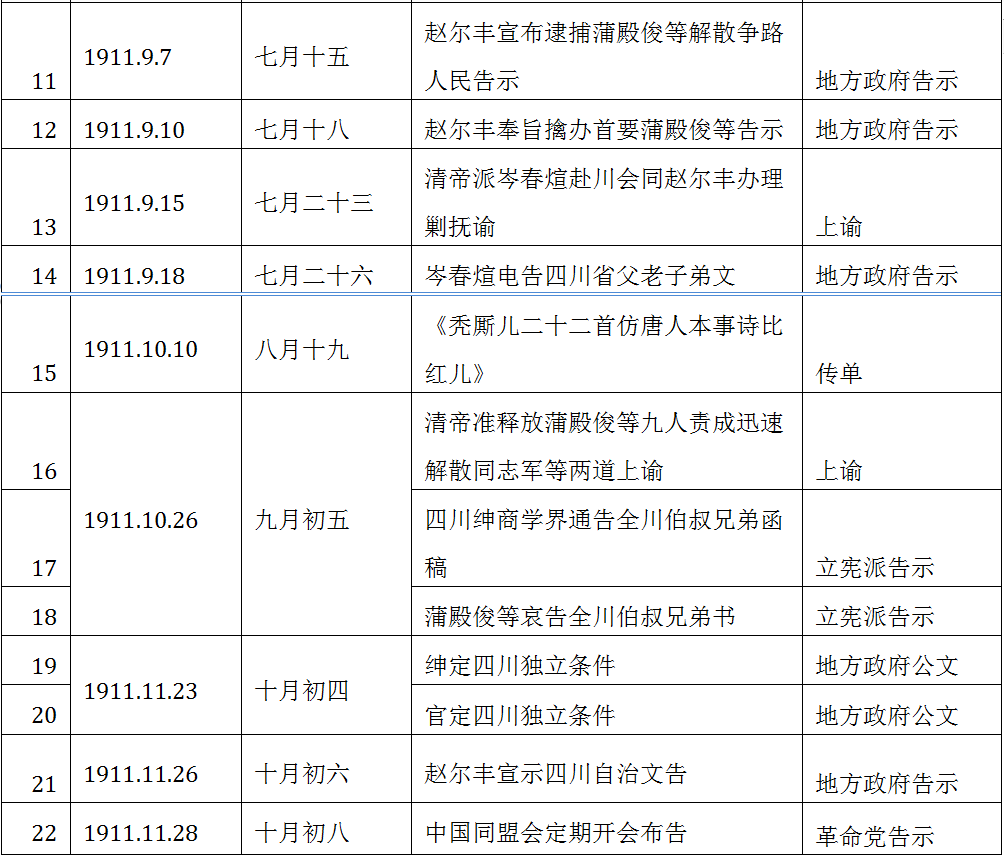

1938年年初,在初版《大波》公开发行数月后,一位健在的当事人,保路运动的亲历者和主事者,辛亥年六月路事肇始便由四川劝业道转任提法使——也就是小说中绰号“周秃子”的重要历史人物、晚清遗老周善培(孝怀),第一时间便印行了一本题为《辛亥四川事变之我》的小册子,将八篇公开发表过的公牍报章编辑成集,希望后人能从这文章中,不仅明了辛亥年间自争路而独立、而兵变之始末,更能以“八篇而考辛亥四川之我”的真实面目。尤其引人注目的是作者在文后特附上长达28页的《正<大波>之误》一文,一一批驳了李劼人《大波》中涉及周善培的历史细节的“失实”之处,逐条纠正其所犯下的“谬误”。[14]在全篇之始,周善培一眼看出问题关键乃在乎“谣言”:

“李君所纪他人他事且勿论,但论其纪事之涉余者,则舍可征且见存之公牍报章,乃至宣布全省四十二州县之文字,独引街谈无根修怨之谣言,虽时加以公平之辩解,然其归要,固贱事实而尊谣言以为可征也。”[15]

即认为李劼人所写情节,不以公诸报端的文章和政府公文为据,却以“谣言”为来源,不实诬人之词太多。譬如,关于“四川独立的内情”一节,李劼人写道:

“据说,这下,倒把这位有德无才的周监督骇了一大跳。[16]定睛把周孝怀看着道:‘怪哉!赵季帅何以会想到这上头?他岂不知道四川一独立,就没他的地位,军权政权财权他都得交出?……’

周孝怀自然要把端方逼迫他的种种,加倍渲染出来,而于最近押解进京的朝命,却隐了不提。因为有他在内,一说了,显见他的赞成独立,原来一大半是为的自己。。……

四川独立的内情,据说全如上述,而初三日几位绅士上院质问,本是排好的一出戏,赵尔丰不把押解进京的新命拿出,而出以示人的,乃是回任川边的旧命者,也是应有的戏文。”[17]

就此一节,周善培径直挑出李劼人交代“幕情”时极善置于段首的“据说”二字质疑道:

“‘据说’二字,甚佩服作者修辞之巧,如此非常之内情,自难家喻户晓,无怪说者各有所据,乃至造为周紫亭师与余问答一大段,则说者各自制造证据之苦心,推造据者之心,亦不能不认余与独立有深切之关系,特未知此事之艰险,自非其人,敢与之漫为讨论,以自取祸耶。”

从事实的角度看,周善培的辩驳,可谓直中肯綮。既然是“据说”,怎么可以当真呢?那不是人们臆造出来的吗?事实上,整块“据说”后面的段落,恰属于李劼人1937年《大波》中独有的“转述体”部分,“据说”二字,正是其标志。自“据说”二字以下,全为转述他人之言,在周善培看来,这就是“谣言”。可偏偏这谣言又编造得惟妙惟肖,颇合于周氏在川人心目中的形象之一种,怎能不惹怒这位当事人呢?然而,如果把上文中的“据说”再仔细往前追溯,在本节的开头,便会发现这样一句话:

“其实,孙雅堂所告诉给黄澜生的,只是一种表面的文章,后来据王文炳细说起来,大家才恍然于四川独立,原来就是端方所促成。”

所谓“据说”,竟是据身份暧昧的准革命党人士、高等学堂学生王文炳的传言而来的说法。这其实是在告诉人们,这绝非李劼人本人,也并非叙述者的认识,而是来自周善培“仇家”的“二级叙述”。这一段充满了“后鉴之明”的转述也因此带上了至少是双重意义上的叙述功能:在将市民们对官绅协议四川独立内情的一般猜测和看法和盘托出的同时,也暗示了王文炳之类热衷革命的人士对这场“四川独立大戏”所做的暗中窥测和判断。值得注意的是,自“据说全如上述”之后的部分,实际上依然属于转述的内容,亦即叙述者直接转述“街谈无根修怨之谣言”的部分,只不过在形式上由“直接”滑入了“间接”引用,叙述者索性代为之说。如果仔细辨别全书的叙述语调,便不难从作者极善采用的这一类“自由间接插入体”(indirect speech)中,体会出叙述者对历史事件在各界引发的舆论,及其对后来局势造成的影响,都持有十分微妙、复杂的态度。借助于类似这样的二层嵌套结构,一级叙述者(王文炳)既将所谓“民气”淋漓展现出来,达到了不乏讽刺且其间情伪必现的效果;同时,二级叙述者(小说叙述者)又通过几个“据说”拉开了和“民议”的距离。这样,作者和叙述者、叙述者和所叙其言其观点的关系仍然是若即若离,而非混同一体的。在此,不妨将这种结构称为“拟谣言”的叙述者声口。从这种白话小说叙述格局的变体中,已颇能看出作者的高明。所以1937年《大波》甫一面世,前朝老臣周善培读到了,当然会“佩服”不已。

周善培(1875-1958):《辛亥四川事变之我》节选,戊寅年五月(1938年)上海排印本

周善培的真实历史面目和功过是非,自有史家评说,也并非本文关心的重点。在此,之所以将周善培和李劼人的笔墨官司提出来,是因为周氏相当敏锐的自辩意识其实切中了《大波》(1937)的真正主题:李劼人想写的,恰恰就是“谣言”。实际上,即便不知周善培有此质疑,细心的读者在阅读的过程中,也是有可能发现李劼人此段转述的“虚构性”而代为之生疑的。诸如此类的情形在头版《大波》中比比皆是,需要仔细辨别,而尤其涉及一些史实性细节的地方,一些历史人物私下对答的场景,诸如端方被杀的详情,赵尔丰忖度如何对付绅士们的心理活动,赵尔丰身首异处的过程等等,让人不禁纳罕,会发出“尔何知之”的疑问。表面上看,1937年的《大波》继承的是《左传》史传小说的写人传统,大量虚拟对话穿插其间,为钱锺书先生所说“盖非记言,乃代言尔”。[18]然而,彼时尚未接受现实主义观念的李劼人显然深知材料的非真实性,也并不那么热衷于在此基础上建构“现实”的幻觉,或者说,想要刻意去掩饰小说的虚构本质。在涉及史实的层面上,李劼人非但不愿“再造”真实,还故意借全书中这个一直存在的虚拟叙述人,来引起人们对“风谈”的审视。特意加上的“据说”等字样,其实正是在提醒人们,他想要展示的,几乎全部是“民议”,是权威消息经风闻、风传最终到达接收群体的过程。这也是1937年的《大波》区别于一般讲史小说的地方,和当时坊间流行的《四川血》《蜀辛》等纪时类小说更大异其趣。这种拟谣言的龙门阵声口,简直构成了旧版《大波》最有特色的叙述者职能。

三、龙门阵中的舆情、民情

1937年的《大波》中,除了少量对时事的必要交代、对主人公行为的叙述,整部小说都是由连篇累牍、不避冗长的“对话”和对人物言语的“转述”构成的。此二者组成了小说龙门阵叙述的主要内容。龙门阵即四川人聊天,讲故事。此前人们往往喜谈作为一种民俗和方言的“龙门阵”,大都从语言风格的角度盛赞李劼人的“谐趣风雅,而又大众化”,[19]极少数学者注意到小说中人人都在摆龙门阵的现象——即整个保路风潮的来龙去脉都是在众人交头接耳团团围坐摆说龙门阵中摆出来的,[20]却还没有人将龙门阵和小说的主题联系起来。实际上,兼有讲故事和信息传达两种功能的摆龙门阵,在小说中既是讲述手段,也是作者想要表现和反观的对象。

在小说文本中,对他人言语的转述有相当一部分便是周善培所指责的“谣言”或者说“流言”。随着事态的发展,这些对话和言语流织成了一张足以与官方文本“隐然相抗”的“口传网络”,其形成也与其时清政府对舆论的高压政策有关。随着事态的升温,邮传部早就禁止拍发一切与路事相关的电报。七月十五封城之后,所有外界的信息只能靠最原始的口耳相传的方式进得城来。然而,“坛子口易封,人口难封”。“成都惨案”发生后,城中的谣言之多,已成为值得特别加以观照的对象。七月十五乱事的内幕,便经由不同人从不同角度“转述”了出来:有黄澜生从街上听来的消息,有在衙门工作的孙雅堂讲述事变的“逸闻”,自城外归来的楚子才述说了二十里城外的听闻,以及彭家麟向他转述的武侯祠红牌楼两战情况(也是全本中最复杂的一处转述)。在诸多版本中,只有傅隆盛的第三人称内部视角的叙述,没有给人一种“讲述”的感觉,而是将民众为救蒲殿俊、罗伦等立宪派绅士,纷纷围攻制台衙门,却惨遭射杀的亲身经历直接“显示”了出来。这一段尾随傅掌柜的叙述在整本小说中显得格外突出,成了唯一一处营造“真实”幻觉的情节:

“死是那样的可怕,它把群众的喉咙全扼住了,使得千数的人只顾扑扑跌跌的朝头门外跑,而都紧咬着牙巴,喊不出一点声音。一霎时,大堂下面的坝子就腾空了,除了五具还在流血的尸身外,就只有好些挤落了,不及拾起的各种鞋子。”[21]

冲在最前面的,永远是被鼓动起来的无声的平民,绅士们不过扮演了斗争的指挥者和临危不惧的思想领袖的角色。墨写的谎言掩盖不了血写的真实,不论第二天赵制台贴出的妙文多么堂皇,也难以抹去傅隆盛记忆里的血迹,而只是徒然聚积起累累仇恨。此处豁然闪现的分明是作者站在民众一边的真实立场和回溯历史时的理解之同情。

事件过后,在“聚众入署,格杀勿论”的威慑下,“赵尔丰的威势,与百姓们的谣言,成了一种正比例的水涨船高之势。”于是,对舆情的描述又开始占据最主要的篇幅。关于成都东门外“开宗明义第一战”的“实况”,就是经所谓“目击战争经过的居民,克实的述说起来”的。被困城外的小儿子振邦和表哥楚子才回到家中,本该真情流露的团聚场面,竟被楚子才大段大段地转述彭家麟亲眼所见的城外战事所取代,真相即在各路消息相互矛盾、相互冲撞的“转述”中不动声色地大白了。至此,“谣言”的产生和传播机制,简直成了意欲探究的主题,叙述者开始不惜笔墨地为之大发议论:

“大家在制造之初,自己自然是不相信的,但是说过几遍之后,自己的耳朵听顺了,再经别人听见,一转述过来,自己硬不肯信就是自己捏造的。也必如此,而后这碗茶才能喝得起劲,连连喊着拿开水来!而这苦闷阴沉,忧郁凄清的光阴,也才度得过去。

不过打仗的事情,老是没有好多变化,不是胜,就是败。加以现在战争,据陈占魁所述的经历,又不过在营盘时,教一些站拢来,散开去,举枪,放;开出去时,跟着一班老兵,先是着枪走,走到差不多时,一声号令,就横起散了开来,各人找一个土堆堆,爬在地上。前头连人影都看不见,只要听见老兵说,放!就放,放了贯子,又放。……报数;似乎没有丢一个人,也没有人‘挂彩,’——也是军队里的名词,意谓受伤,也居然传到傅掌柜的口里。——然后又着枪,走回来。据说打了三回,都如此。……现在打仗的实情,就是这样,那吗;(太简单了!那里有评书场上说《三国》上的战争,你摆一个啥子阵势,我又摆一个啥子阵势,你如何一刀砍来,我又如何一枪刺去的那么热闹。)就因为太简单之故,傅隆盛的制造,有时真感觉困难,他就只好谈些与战事有关的逸闻来济穷了。

自然,在傅隆盛的口里,官兵是准败不准胜的。……既然伤的如此其多,然何好多日子,又没有伤兵抬回来呢?这是一个绝大漏洞,甚惜傅隆盛当时还不知道有野战医院后方医院这些组织,所以才累得他千思万想,想出了一个圆诳之法:“田徵葵王棪他们多狡猾呀!生怕伤兵抬回来的多了,越使城里人晓得他们在打败仗,越是高兴,所以他们才吩咐下来,凡是伤兵,在白天只准抬到红牌楼武侯祠,要等夜深人静了,才悄悄抬进城来。”[22]

这段话谈的便是“谣言”散播源之一的修伞匠傅掌柜,在七月十五封城后的混乱中如何于茶馆的龙门阵摆谈中制造战报、臆想时局,继而也成为了舆论领袖的过程。经历了制台衙门前“开红山”一幕,傅隆盛对赵尔丰可谓恨之入骨。他的行为代表了大多数仇恨的市民的企盼和心声。这段夹叙夹议的文字由各种引语自由拼贴而成,每一处引语都代表了不同的声气,有的还同叙述者的声音混同一体,是李劼人小说在传达街谈巷议时比较典型的一段程式化叙述,也是一处绝妙的龙门阵修辞。引文中括号里的部分,就像是在模仿傅隆盛的口吻。还有不那么明显的:

这一下,就只听见噼里啪啦,一片枪响,也不晓得先是这边的枪吗?还有“敌人”——这是军队里的名词,公然传到傅掌柜的口头来了。——的枪呢?打够了,手也软了,号声吹着“达!滴达!”老兵说上刺刀,这是冲锋号,“记着!冲到敌人跟前,就拿刺刀戳过去,要向着胸膛,向着肚子戳!”

这一段以参过军的陈荞面为“主述”,引号中老兵的声音穿插其中,而破折号里的部分则是叙述者的补叙,如此,一段文字至少混合了傅隆盛、陈荞面、老兵以及叙述人四种声音,也就是陈荞面转述老兵的话和自己的从军经历给傅隆盛听,叙述者再转述给叙述接受者听,成了名副其实的“多声部”的杂语对话。一方面,近似于韩南所说的“类说书人声口”,当书面化的叙述进入对陈荞面和老兵的二级、三级转述时,摆龙门阵的人(说书人/叙述者)分明在尽其所能地模仿龙门阵中人物(陈荞面/傅隆盛/叙述接受者)的心态口吻说话。而另一方面,此种杂语叙事又很有利于叙事干预,也就是通过自由间接体中的“插入”部分(如以上引文中着重显示的“老是”“公然”“自然”“既然……然何……又”等等),娴熟地控制好与二级、三级叙述之间的关系,从而巧妙地将叙述者(乃至作者)同所叙之人、之事间离开来,以便于渗入自己的反讽和判断。此种“夹叙夹议”的干预一方面提示人们,小说所再现的不过是“民议”,或者说“民”眼中的事态发展,另一方面也将尽可能多的、针锋相对的观点和倾向容纳进叙述中。

这种众声喧哗的议论特征,最鲜明的体现在小说借各类人物之口对周善培(“周秃子”)形象展开的议论。关于周善培的历史形象,颇不同于《暴风雨前》(1936)中“一边倒”式的评价,有怨声载道的一面,就有为之辩护的声音。《大波》中半官半绅的典型黄澜生的一大功能就是为周善培辩护。有趣的是,尽管李劼人拟谣言体中的叙述声音已尽显曲折意味,所传达的也不过是一种时人的普遍认识,却还是惹来当事人从故纸堆里跳出来申诉一番。而后人之所以更愿意将小说中多数派的言论当做历史事实来接受,究其原因很可能还是因为无论是意多婉转、含混的“拟谣言”体,还是对各阶层人士话语津津有味地模拟,这些多少有些刻意为之的修辞性设置无不是为了将信息的“接受者”也拉入当时的语境中,来参与辩论与评判。从小说修辞的角度看,当叙述者同他的接受者共处于同一个语境中,“这种关系就是一种修辞关系,亦即作者通过作为技巧手段的修辞性选择,构成了与叙述者、人物和读者的某种特殊关系,由此达到某种特殊的效果。”[23]韩南曾认为,这种西洋小说不太重视的、建立在读者和作者共有的默契之上的语境,在中国白话小说中体现为一种职业说书人面对观众说书时的“模拟情景”。[24]在此,不妨将小说中的议政现象视为叙述者以各种声口不断模拟各路人士的冲突交锋,以此来邀请不同政见立场的听者不断加入。在《大波》中,借助于成都街头茶馆里那些摆龙门阵的闲人和他们的听众,这一情境得以不断复现。最终,连千载之下的读者也不过再次充当了白话小说中“看官”一类的角色,他们在阅读中受到召唤,重新进入昔日风潮的场景中。只不过读得细的专业读者却很难再受到“民气”的鼓荡,他们敏感地接收到了来自叙述人的“间离”信息。但说到底,这样的读者毕竟是少数,大众舆论依然威力无穷。也许正是有惮于此,周善培这样的人才会跳出来继续几十年前的“危机公关”,来不遗余力地为自己争取此刻和未来的读者罢。

成都茶馆中摆龙门阵的人

四、“民”眼中的保路大戏

李劼人小说的主旨,终究淹没在他苦心营造的公共舆论的轩然大波中了。舆论代表的就是大多数人的声音,所谓民气和民意。七月十五赵尔丰镇压民众的成都惨案发生后,上海的《民立报》曾于半个月后将专刊路事的《成都特别通信》通讯专栏推到最主要版面。[25]在“非虚构”名义下大张旗鼓进行的这一系列报道,表面上直陈事件骨架,却寓憎恨于行文中,角度不言自明,代表了时人对政治内情的一种流行判断。戴执礼曾将其收入《保路运动史料汇纂》,视之为“席卷全川的罢市罢课、抗粮抗捐”的“纪实”报道来对待。很明显,这一类声音却仅仅构成了《大波》叙述的表层,亦即所谓民意——“民”眼中的事件因由及其走向。但李劼人的此版小说无疑想突出的是“民气”的声势和易操纵。

小说中的“民气”,这一反复出现于不同人物之口达16次之多的“新名词”,属于典型的“启蒙语言”,是从维新思想家梁启超“欲兴民权,宜先兴绅权”的主张中申发出来的。[26]在《大波》中,民气的激涨,不仅要以消息的灵通和地方精英的造势为前提,还需依靠言论机关谘议局的制度保障。历史上的四川谘议局开办于1909年9月1日,正副议长皆为立宪派人,借谘议局这一政治机构,以兴“绅权”而弱官权。四川谘议局成立大会上川督赵尔巽说:“大权统于朝廷,庶政公诸舆论”,且“建言之权在民,执行之权在政府”,[27]地方封疆大臣仍然大权在握,而且可以命令所谓“民权”机构行事,所以《大波》中的谘议局是“假立宪”的言论机构。但另一方面,舆论要求政治改革的迫切,使得一部分具有改良思想的人士既要仰承清廷意旨,又不能不顺应人心,还要争取个人的社会声望与地位,[28]于是绅权与官权,立宪派与清廷之间的明争暗斗此起彼伏,成就了一个个戏剧性的看点。

四川历史上,身为议员的立宪派首脑们要么是当地的名门望族,如蒲殿俊,要么在地方上有相当的军事力量,如罗伦,要么富甲一方,像股东会董事长邓孝可。他们既是议员、又是股东,是新政以来由旧的绅士群体分化涌现出的新的得势者,是那些活跃在台面上、自以为能够左右舆论和治乱的风云人物,是人们所以为的历史事件的主角。在他们的推动下,清政府将建筑并设立铁路之权,归于各省自办。锡良在任时期,官督商办的川汉铁路公司遂以认购和捐输的方式,将四川的有产者全部强拉为“股东”,这便无异于伏埋下了全民动员和“革命”的定时炸弹。四国银行唆使清廷将铁路干线收归国有,这一举动更刺激了地方自治的维宪精神。辛亥年的第三次政治大请愿失利,[29]给予了立宪派精英们前所未有的正当性,他们打算利用自己的声望,充分借助信息优势,通过新闻报纸、集会、演讲、请愿等方式,发动民众来进行政治抗争,以达到收回国有成命,废除借款合同,同时伸张绅权的目的。

据记载,五月二十日的铁路公司紧急会议做出了成立保路同志会的决定[30]。然而,在流民吴凤梧和中学生楚子才眼里,保路同志会的成立,却不过是外人完全看不清门道的一场闹剧。台上会长罗伦声泪俱下地卖力“煽动”,台下毫无秩序,充斥嚎啕声、谩骂声、拍巴掌声、不可名状的激动情绪和一哄而上的签名。闰六月二十三日铁路总公司的保路同志职员会,小学生上台拼命哭喊要做“爱国娃儿”,年过六旬的府学蒙裁成泣不成声,整个会场变成了“号丧之所”,一介平民傅隆盛被眼泪感染,成了宣传保路的热心人。而罢市一天后的保路同志会临时大会,则索性上演了一出官、绅默契配合的绝妙好戏。邓孝可、罗伦等人以退为进,站在官方立场上冠冕堂皇地劝民众开市,被激怒的民众便果然接受了周善培“有序罢市”的主张。市民罢市罢课本来是罗、蒲等人为逼迫赵尔丰出奏而使出的“杀招”,谁料达到目的之后的立宪派却再也无法掣肘,舆情完全失控。更出乎罗、蒲等人意料的是赵尔丰的诱捕和大开杀戒。他们的被捕,直接导致四川乱事由“和平争路”演变为武装斗争。等到革命党人举事成功后大势已定,被释放的立宪派首领们再无回天之力,民众们不再相信他们的把戏,《告四川伯叔兄弟书》成了连傅隆盛等都嗤之以鼻的迷魂汤。东校场事变最终将立宪派赶下历史舞台,被李劼人塑造成拿破仑形象的尹昌衡上了台,四川遂进入军人主政时期。

李劼人用了全书近三分之一的笔墨,耗时耗力地专门描述了辛亥年七月以来的这一出由四川立宪派和地方官吏们合演的保路大戏。在李劼人的多层级叙述中,广大民众和那些立场暧昧的下层士绅既是他们操弄的对象,也是“看戏”的观众。正因此,被周善培揪出的那段话才听来格外刺耳:

“四川独立的内情,据说全如上述,而初三日几位绅士上院质问,本是排好的一出戏,赵尔丰不把押解进京的新命拿出,而出以示人的,乃是回任川边的旧命者,也是应有的戏文。

很明显,这叙述无疑想表明:在民众的眼里,四川立宪派同整个力图集权的官僚体系之间因路事而起斗争,曾妄想利用“民气”来与之博弈,后因革命派的趁虚而入导致大权旁落,复又与皇权短暂苟合,却未想“水能载舟亦能覆舟”,最终弄巧成拙,遭致“民”的彻底遗弃——在旧版中,无论是两个群体的合作抑或分离,无不显示出这种地方自治的宪政机制的不堪一击。而凡是由立宪派主导的场面,也多少含有了对“绅权附丽于民权”之时代的深刻嘲弄。

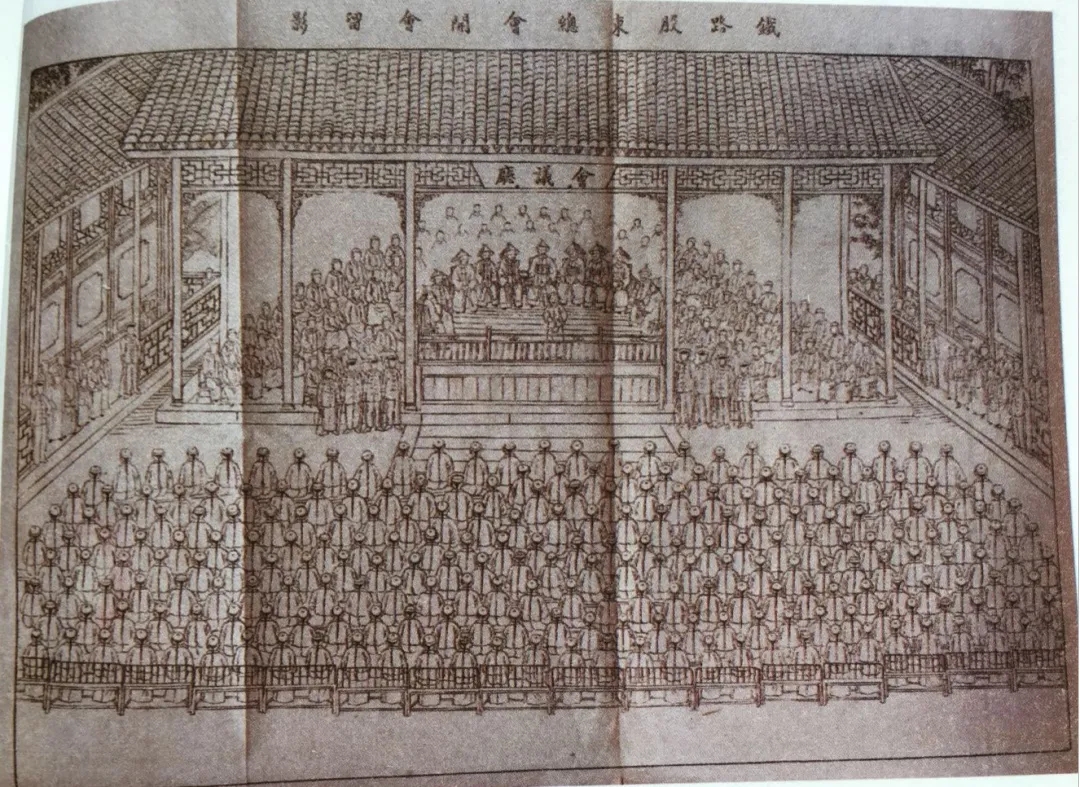

时人所绘川汉铁路公司股东大会图,诵清堂主人:《辛亥四川路事记略》,转引自《四川省图书馆馆藏四川保路运动史料书影汇编》,四川大学出版社,2014年。

余论

在保路运动达到高潮的1911年,还是一名中学生的李劼人曾怀着极大的热情投身其中。二十年后,这位从事新闻工作多年的资深媒体人不仅在小说中冷眼旁观当年的民气沸腾,亦凭借他独特的龙门阵修辞带出了对社会舆论和立宪何以失败的自家思考。在他看来,作为政治近代化最重要方面的民众参政并未能真正实现,小说家于是借小说中的人物话语,尤其是某种拟谣言声口,对民主政治之虚妄作出了恰如其分的讽刺。这种凭借对话的“转述”连缀起诸多秘闻轶事的手法,其实亦是晚清新小说“摭拾话柄”、“以成类书”的议政功能的延续,只不过,李劼人是第一个将这大把“话柄”上升为“主题”之人。

有意思的是,到了1950年代的重写版中,此种婉而多讽的龙门阵修辞便基本消失遁形了,取而代之的更是对对话、人物动作和场景的直接呈现,让“场面自己出来说话”。[31]彼时接受了现实主义观念和手法的小说家,已经注意到“革命现实主义”需要的可能是更透明的修辞,尽管他自己的写作永远无法归入这一行列。于是他不再满足于稗史意义上的借题发挥,脱掉了所谓“稍嫌旧式的笔调”(郭沫若),开始向正襟危坐的史官写作转变。与此相应的,重写本《大波》历史叙事的重心,也渐渐转移到了在暗中真正主导风潮走势的革命党人身上。当《大波》向着情节紧凑,矛盾清晰集中,场景典型化的小说类型逼近,历史小说才真正成为他表明自己的革命观和近代史观的得力工具。而暗含在这一转变背后的,正是小说这一文体从旧社会的“小道之言”向社会主义文化建制的核心地带挺近的历史性过程。

四川保路运动浮雕

注释:

[1]一说为:1954年,李劼人赴北京参加全国人大一届一次会议期间,与作家出版社商妥,会成后将依次修改或重写《死水微澜》、《暴风雨前》和《大波》。《大波》重写本上卷完成于1957年5月,单行本于1958年3月出版(1960年重印时,改上卷为“第一部”),第二部几易其稿,1959年底完成,第二年6月出版,第三部于1961年12月完稿,原计划1963年脱稿的第四部因行政事务和杂事缠身而一直写作缓慢,直到作者于1962年底因病离世前,尚有30万字未完成。参见李眉:《李劼人年谱》,《新文学史料》,1992年,第2期。

[2]张义奇:《革命由背景向场景转换》,《李劼人研究:2011》,成都:四川出版集团,2011年,45页。

转载自“海内外中文文学”微信公众号