蒋胜男谈创作:要尊重观众而非讨好,追求“人人爱”是无用功

8月12日上海书展,蒋胜男在与浙江文艺出版社战略合作签约仪式活动现场,为读者签名赠言。浙江文艺出版社供图 新华网发

新华网上海8月22日电(文星月)2020上海书展期间,新华网专访以创作历史题材闻名的作家、编剧蒋胜男,邀请她讲述自己的创作理念,以及从事网络文学创作二十余年来对行业内部变迁的思考。

曾在采访中被媒体形容为“江南女子”“温柔知性”的蒋胜男,谈至兴浓时,身上“敢想敢说”的锐气让人吃惊;但忆及她所塑造的那些个性鲜明的女性角色,又让人觉得理当如此。譬如,当提到如今已是一种创作标签的“大女主”,蒋胜男认为,“大女主”不在于事业、爱情多么风光,而在于其背后经历并克服的一系列困难;谈及短视频等新型娱乐方式给文字行业带来的挑战,蒋胜男则直言,应当正视现代社会中信息载体的变化,而非一味视新事物为“异端”。

长年的网络写作生涯,给了蒋胜男纵观网络文学发展史的视野和底气。在她看来,网络文学创作者和受众从最初的“社会精英”到“城市小康”,再到“网吧”和如今的“村村通”,准入门槛虽然不断降低,但其背后隐含的信息交换给整个社会带来的积极面仍然大于消极。“它能让所有人知道,原来别人有那么多不同的活法。”蒋胜男说,这是她眼中“网络改变社会”最重要的意义。

文学人物可以成为现实生活的坐标

新华网:您这次携近作《燕云台》来到上海书展,书中主角萧燕燕(编者注:即辽朝萧太后萧绰,小字燕燕,故又称萧燕燕)以及此前《芈月传》中的芈月,都是各有千秋的历史女性人物,您在塑造这类角色时一般如何把握?

蒋胜男:我会尽量让笔下不同的角色在性格特征上拉开距离。比如芈月是一个很坚忍的人,萧燕燕则是一个直接、活泼的人,这些性格特质源于她们各自人生中的变化。

当我写作的时候,我从不单单去写一个人,更多地是在写那段历史。好比我写芈月、写萧燕燕,不是因为这两个历史人物忽然让我一见钟情,是因为我想写一个大时代下,群体在十字路口如何抉择。这些抉择从来都不是一个人做出的,只是写作的时候,需要挑选合适的人物作为代表。

包括写人们口中的“大女主”,我认为“大女主”不在于事业多成功、男人多爱她、她有多“开挂”,每个人其实都不容易,就算看上去有“挂”,背后往往也经历过很多的打击,在我看来,现代女性是想从中得到一种情感共振的。

新华网:您说的情感共振是指?

蒋胜男:打个比方,我们在生活中会经历成功、失败、被背叛……种种情况下产生的情绪,不能完全被亲朋好友劝慰和消化,就需要一个“情感坐标”。这个坐标可以是“坏”的,让我们知道遇到事情最糟的处理方法,生活中决计不能这么做;也可以是正面的,让我们知道遇到挫折的时候如何重新站起来,甚至让自己变得更好。

文学人物带给读者的共振包括情感上的,也包括命运上的,因为人类对生命的疑惑是相通的。这些情感经历和内心的折磨,也需要作者投入沉浸式的写作。

新华网:说到沉浸式写作,作为一名生活在现代的女性,您在创作中怎样处理自身和作品所在时代价值观的冲突?

蒋胜男:我发现我们对古代可能有一种贴标签的倾向,认为它是“封建的”“压迫的”“坏的”。其实时代不同,规则不同,但每个人对事物的处理有一定逻辑,人性趋利避害,这个逻辑一定是不变的。

创作者尊重观众,观众自然会尊重你

新华网:您刚才谈及,文学人物可以成为读者生活中的坐标。但读者能否接受一个“坏坐标”,他们认为的“坏”和创作者心中的“坏”又是否统一,值得商榷。

举例来说,近期一部引起争议的电视剧中,女主角经历了丈夫出轨、被丈夫牵连欠债、自己卖房卖车还债,但编剧并没有安排她“东山再起”,只是在结局离开上海,到深山重新创业,不少网友对此大加吐槽“别说这是现实,上班这么累就想看点爽的,为什么恶心我”。您也是一名编剧,对观众与编剧在认知上发生剧烈冲突这种现象怎么看?

蒋胜男:我的看法是,编剧在创作中的确可能想追求现实感,因为我们都知道,例子里的事在现实生活中是会发生的。问题在于,如果一部剧的开头看起来是“爽剧”,就会开启某种误读。观众带着“爽剧”的期待看下去了,最后编剧突然要和观众“讲现实”,这会激起观众的愤怒——一家餐馆从外面看是鲁菜馆,到了上菜的时候突然端上一盘川菜,那顾客肯定有情绪反应啊。

当然,这也可能是电视剧剧本的创作体制导致的,有时候一部戏的剧本涉及多人创作,每个人都有自己的想法,又可能都会觉得开头三集之内要有一个特别爽的东西来“出圈”。这就要看影视剧的创作意图有没有一以贯之,每个编剧到底在往一个方向合力,还是往不同方向使劲?

我认为,编剧讲现实,观众自然也会尊重你,前提是从一开始你同样尊重观众。咱们不能永远觉得“这届观众不行”,你是写给观众看的呀!或者作者也可以完全不理观众,自己做一些冷门的、甚至注定会刺痛乃至冒犯观众的题材,像电影《被嫌弃的松子的一生》或者日本作家太宰治的一些著作,但这些让你“不爽”的东西从来不会包着一层“爽”的糖衣送给你。

图为电影《被嫌弃的松子的一生》剧照。图源/豆瓣电影

新华网:您动笔的时候会考虑读者的接受度吗?譬如打算写某个题材,但因为害怕观众不熟悉或不接受,转而改变自己的创作思路。

蒋胜男:我觉得写作的时候,就先考虑写作的问题。像中国这样幅员辽阔、人口众多,哪怕写一个“小众”题材,受众搞不好也抵得上一个小国的大众了。

最重要的还是作者一定不能得陇望蜀,还没开始创作,就想着怎么捕捉各种不同的读者,那结局很可能就是求荣反辱了。你又不是人民币,怎么可能指望所有的读者都爱你?再说了,就算是人民币,也不会所有读者都爱你啊。

正视变革,警惕“文字原教旨主义”

新华网:刚才一直在聊文学和影视,不过近年来人们在休闲时最青睐的既不是书也不是电视剧,而是短视频。您认为,在短视频时代,阅读对人们还有以前那样的魅力吗?

蒋胜男:其实阅读本来就不是一件百分百大众的事情。过去书的销量很高,但不要忘记,那个时候电影、电视剧也很少。如果说一座花园里有牡丹,有芍药,我们觉得它们极为重要,但不能说除了这两株花,其他可以寸草不生。也得允许长点狗尾巴草吧?文学作品当中有一部分属于文学高峰,能够留在史册上,但这不意味着其他作品就没有存在价值了。

事实上,不管是文学还是视频,都可以充当这个“狗尾巴草”。哪怕我国的识字率普及到高水平,一部分人本质上还是不爱看文字的东西。过去没有短视频,必须读字;但现在不一样了,短视频只要有两分钟就能刷,它吸引原来对文字信息不感兴趣的人,让他们从这个新渠道获取信息。

新华网:您认为这是一种自然的变化。

蒋胜男:每一次文明向前扩张,从龟甲、青铜、竹简到纸张、印刷、网络,这些信息载体的成本都更低廉,受众面更广。对于原先那种载体的持有者来说,每次改变都可能是一种文化降维,甚至是一种文化的堕落。但对于整个社会文明来说,这是向前走,还是往后走?我觉得这是社会的进步。

我们不能自封为“文字原教旨主义者”,把从非文字渠道获取信息的人都视为异端。视频的流行可能使读字的人减少了,但也可能使获取信息的人口总量增加了,而后者是一件好事。它意味着世界的末日、文化的毁灭吗?我想并不如此。

但文字的重要性一直是毋庸置疑的,对我而言,要是给我看十个短视频的时间,我还不如看一段字,因为这对我来说更便捷。每个人获取信息的方式不同,我甚至可以觉得一个视频里的人又唱又跳,很聒噪。

新华网:现在,信息的触角伸得更长了,反推来看,人们也更容易用文字、音频、视频等各种方式在网络上输出自己的想法和创作。您觉得这种便捷对文学创作来说,是增加了参与者、爱好者的数量,还是会降低创作门槛,导致质量下降?

蒋胜男:说实话,门槛也不会因为这种原因下降多少——它本来就在连年降低。我们复盘一下,最开始哪些人能上网?不外乎北京、上海、深圳这些大城市的大公司职员,政府机关的工作人员,或者大型报社记者。那时候的网络文学最“高端”,但也极其小众。

等一般城市家庭都购入电脑之后,就出现了第一代真正形成潮流的网络文学,其实它特别“传统文学”,特别文艺范儿。当网络文学变成我们现在所谓的“网文”,已经到了网吧时代,最后又进入今天的网络“村村通”时代。

我个人观察,变成“村村通”之后,原来那批读者确实难以接受今天网文界涌现出的一些“奇葩”现象,比如所谓的“双处党”(编者注:指对开展恋爱关系的两主角有身体洁癖的作者或读者)。当这些“双处党”在网上攻击不合己意的人时,他们其实在捍卫自己脑海中的一种道德传统。但我认为,说不定吵着吵着他们就会发现:人生还真是多种多样,我为什么要把自己活得这么苦呢?——人心是趋利的呀!强光射入的时候,人们的第一反应都是用手遮住眼睛。但他会去把门关上,回到黑暗中去吗?我认为回不去了。

所以,“村村通”在我们这个时代的意义,不只是让人在App上拍两个视频把自己的西瓜卖出去。它能让所有人知道,原来别人有那么多不同的活法。有些人在过去,可能一生都是“面朝黄土背朝天”,现在他们开始把自己的生活和喜怒哀乐告诉你,在分享之余也看看他人的生活,了解这个世界不一样的部分。我觉得“村村通”对社会最大的改变就在于此。

2020上海书展|作品速递

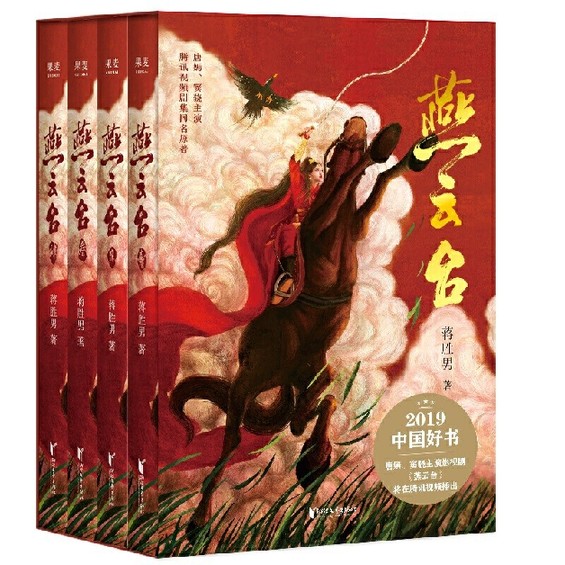

《燕云台》 蒋胜男著 浙江文艺出版社 2020年4月

★一部没有“宫斗”“争宠”的女政治家、军事家传奇

★作家蒋胜男以史实积累和故事技巧,为读者带来被时光尘封的历史篇章

作者简介

蒋胜男,作家、编剧,全国人大代表、浙江省网络作家协会副主席、温州大学人文学院研究员。

1999年从事网络文学创作以来,创作了《芈月传》《燕云台》《权力巅峰的女人》《历史的模样:夏商周》等十余部脍炙人口的网络文学作品。

- 网络文学历史题材书写的新高度[2021-12-23]

- “对我来说,中国故事的网络表达是有双重含义的”[2021-11-09]