季剑青:文学革命的另一条来路

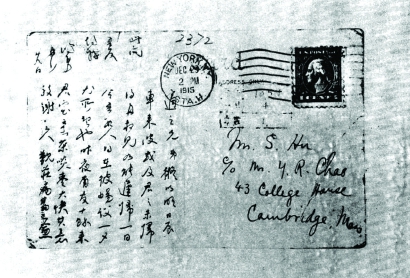

任鸿隽致胡适、赵元任的明信片

现代企业家胡光麃(1897—1993)曾于1915年至1919年间留学麻省理工学院,主修电机专业,在他晚年撰写的回忆录《波逐六十年》中,有这样一段描写:

民国四年的冬天,在一次哈佛和麻省理工的中国学生庆祝圣诞节联谊会上,我们欢迎由康乃耳大学来的几个贵宾。方知道胡适在极力提倡“白话文”,同时才知道“白话文”这个名辞。那时参加这个盛会的人,多是比我班次高年岁大的如邢契莘、关颂声、赵元任、孙学悟、姜立夫、竺可桢、梅光迪和胡明复、刚复先生等。记得当天胡适先生的演说,还提到关于波士顿的同学们,刚发起组织的“国防会”,他说:“爱国自然是大家应该的,提倡国防也是应该的,却是单靠五分钟热度,在外国嚷嚷,于事无济,还是赶快把书读好,回国去做一点实际的工作,才是正理”。那时我是“国防会”的书记,几乎所有哈佛和麻省理工的中国同学都是会员,大家听了这位贵宾老气横秋冷水浇头的一番话,很不高兴,甚至于以为他有些“神经病”。等我听说他正在极力鼓吹改用白话文后,对他的印象变得更坏。那知道果不出所料,所谓“国防会”不到一年就没有再开过会,所发刊的《国防报》,也再没有人寄稿子了。相反的,白话文到了今天,除政府机关的公文书上仍用文言外,几乎无处不采用白话文,尤其是关于科学、工程、技艺、农业之类的书,多是用白话文写的,容易看得懂。如此能把现代知识传给一般大众和青年,影响了他们日常的生活和思想,充分证明了这件新工具的活力,这是我逐渐开始赞成用白话文的原因。时过四十多年,如今想起,胡先生当时的远见和锲而不舍的改革主张,怎不叫人佩服呢?(胡光麃:《波逐六十年》,台北文海出版社1979年版,第168-169页)

这段文字提到胡适1915年冬天就已极力提倡 “白话文”,向未见胡适和文学革命的研究者引用,值得做一番钩沉和考证。显然,这里的“白话文”并非晚清知识人用以开启民智的白话文,而是胡适后来大张旗鼓地鼓吹的用来写诗作文述学论政的新体白话文。按照胡适自己后来的叙述,他从1915年下半年开始与任鸿隽、梅光迪等友人讨论“文学革命”的问题,但直到1916年2月,“还没有敢想到白话上去” (《逼上梁山(文学革命的开始)》),那么他又是如何在1915年末就开始主张改用白话文了呢?

先从胡光麃文中提及的国防会说起。据《吴宓自编年谱》1918年条:

先是民国四年五月九日,中国政府屈服于日本,承认其五项二十一条以后,在波士顿之中国留学生,痛愤“国耻”,遂有“中国国防会”之组织。“国防会”之名,易滋疑问及误解。盖该会并非欲直接自办练兵购械之事,只欲唤醒国人,团结民众,共事抵抗外国之侵略及凌逼,以救亡图存而已。故国防会,实即“救国会”之别名。入会者,皆留美学生中之优秀分子,确实热心爱国者。宓到波城不久,即加入该会。国防会正会长张贻志,字幼涵,安徽省人。已在麻省理工学院毕业,即将回国。副会长尹寰枢(Mr.H.R.Yin),字任先,湖南省攸县人。原系大家。其妻为曾文正公之孙女,已殁。尹君今鳏居。宓均与交识。

吴宓提到的张贻志是1911年入麻省理工学院修习化学工程的第三批庚款留美生,尹寰枢当时则在哈佛攻读工商管理硕士学位。据《麻省理工学院中国学生会通信》(《留美学生季报》第2卷第3号,1915年9月)记载,国防会的发起人是邢契莘和贺懋庆,两人均为1909年入麻省理工学院学造船工程的第一批庚款留美生,而创刊于1916年7月、仅发行一期的《国防报》,其总编辑张准(1911年入麻省理工读化学专业)、副编辑张贻志、邢契莘、朱起蛰(1911年入麻省理工读造船专业)等亦均为该校学生。可见麻省理工学院的中国留学生构成了国防会的主体。

胡适对国防会的冷嘲态度并不难理解。1915年1月,日本对中国提出“二十一条”,消息传到美国,留美学界义愤填膺,胡适则不以为然,认为当务之急是要保持镇静,作长远的打算。1915年4月,胡适在《中国留美学生月报》(Chinese Students' Monthly)上发表《致留学界公函》(A Plea for Patriotic Sanity:An Open Letter to all Chinese Students),批评一些留学生丧失了理智,而这种情绪化的反应毫无用处。他呼吁道,“让我们冷静下来,让我们尽到我们的职责,那就是求学。”胡适的公开信在留学生群体中激起强烈的反应,但胡适不为所动。这次在波士顿留学生的聚会上,胡适又旧调重弹,引起大家的不快是可以想见的。

胡光麃记忆中胡适“冷水浇头的一番话”,带有明显的挑衅的意味,而他选择在这场联谊会上发布他的“白话文”的主张,也像是特意准备的行动。胡适1915年的留学日记只记到11月份,对这次活动只字未提。但他1916年1月26日评论赵元任的日记中,提及1915年末的波士顿之行:“余以去冬十二月廿七日至康桥(Cambridge),居于其[按:指赵元任]室。卅一日,将别,与君深谈竟日。居康桥数日,以此日为最乐矣。”赵元任1915年9月从康奈尔大学转入哈佛大学研究生院,主修哲学,一开始住在哈佛广场旁边正对着一神教堂的钟楼的学院宿舍里,这也就是胡适和赵元任同住数日的地方。不过胡适日记中所记他抵达剑桥的时间有误。彼时仍在康奈尔的任鸿隽1915年12月23日有明信片寄胡、赵两人,其中云:“适之兄,(下转7版)(上接6版)弟拟以明日晨车来波,或及君之未归,得再叙,兄如能迟归一日,令吾众人得在波畅谈一夕,尤所望也。”(《胡适遗稿及秘藏书信》第26册,黄山书社1994年版,第207页)这说明至迟在12月23日,胡适已经到了赵元任住处,若他27日才来剑桥,便赶不上哈佛和麻省理工留学生的圣诞节联谊会了。

胡适此次剑桥之行究竟所为何来?该不会就是为了参加这次联谊会吧?胡适致韦莲司的信提供了更多的线索。1915年12月18日给韦莲司的信中,胡适提到他在哥大的好友张彭春即将上演的一部新剧,说“我真希望29日能逃掉世界学生会的年会(Cosmopolitan Club Convention)去看这出戏”,29日那天他还在波士顿,虽然错过了张彭春的戏,但心情并不坏:“年会上很愉快。27日讲了‘非国际的国际主义’,28日讲了‘门户开放’。”可见胡适此行的目的之一是开世界学生会总会的年会。胡适是该会的热心成员,并曾担任过康奈尔大学世界学生会的会长。1914年末圣诞节假期,胡适曾出席在俄亥俄州哥伦布召开的第八次总会年会,第九次年会正是在哈佛举行,时间是1915年12月27日至30日。哈佛校刊《深红》(Crimson)对这次年会做了报道,胡适的名字赫然在列,他是代表哥大出席该会的。

然而,世界学生会的年会与胡适提倡白话文似乎并没有什么关系,我们还需要寻找另外的线索。胡适对语言问题的关注由来已久,1915年春,有感于留学生群体中废除汉字取用字母的呼声,胡适提议在当年夏天东美中国留学生会的年会上,以“国文”为讨论题目。他并且以该会“文艺科学组”负责人的身份,在《留美学生月报》上发布启事,“恳请该组的成员或提交论文,或参与到 讨 论 中 去”(“Arts and Science Group to Discuss Our Language at Middletown.” Chinese Students’Monthly 10:9[June 1915],p.612.)。胡适自己则与赵元任约定各写一篇英文论文,赵元任的任务是“论吾国语能否采用字母制及其进行方法”,胡适的题目则是“如何可使吾国文言易于教授”。不过由于胡适夏天的时候忙于转学哥大,他并没有出席8月27日至9月3日在康涅狄格州中城(Middletown)卫斯理安大学(Wesleyan University)召开的年会,而是由赵元任代为宣读他的论文。

胡适论文的主旨已见于他1915年8月26日日记,由于他自己后来曾多次提及和引用,故颇受研究者的重视。然而值得注意的是,等到他和赵元任以 “中国语言问题”(“The Problem of the Chinese Language”)为总题将论文正式在《留美学生月报》1916年4月至6月号上发表时,已经差不多过去了大半年。不仅如此,两人的论文从题目到内容都有了很大的改动。胡适论文的题目变成了《现行汉文的教学法》(“The Teaching of Chinese as It Is”),赵元任的文章则从一篇变成了三篇,除了讨论汉语拼音化,还涉及语言学和中国语音学的研究方法问题。更有意味的是,细读这一组四篇论文,会发现有很多两位作者相互引证的地方。可以想象,两人在对各自的论文作大幅度修订的时候,必定有过密切的商讨。考虑到胡适1916年1月24日日记中引用了一段他的英文论文,其内容与正式发表的版本并无二致,表明他此时已经完成了对论文的修改,那么他与赵元任讨论的时间应在此之前。而在两天之后那则评论赵元任的日记中,胡适称赞“君现有志于中国语学。语学者(Philology),研求语言之通则,群言之关系,及文言之历史之学也。君之所专治尤在汉语音韵之学。其辨别字音细入微妙。以君具分别的心思,辅以科学的方术,宜其所得大异凡众也”。不难想见,两人同住期间,围绕语言问题曾有过深入交流。由此几乎可以断定,胡适此次剑桥之行除了参加世界学生会的年会外,另一个重要任务是和赵元任讨论并改定两人提交给1915年夏季年会的论文。

现在我们可以进一步说明胡适前后两篇论文的异同了。简单地说,《如何可使吾国文言易于教授》讨论的是在学校中教授文言的方法,第一条就是“汉文乃是半死之文字,不当以教活文字之法教之”,所谓“活文字”指的是白话。文章通篇围绕文言文字上的特点展开,并未涉及文学问题。而到了《现行汉文的教学法》一文中,一个引人注目的变化是对白话的定位,白话不仅是“活语言”,而且是本质上优美的“活文学”(原文是斜体,表示强调,见Chinese Students’Monthly 11:8[June 1916],p.567)这是胡适第一次明确地从文学的高度肯定白话的价值,也是他对中国语言文字问题的认识的一个重大突破。这个突破在他1915年末与赵元任同住数日讨论语言问题的时候很可能就已经完成了,而在哈佛与麻省理工两校留学生庆祝圣诞节的联谊会上,当胡适第一次面向公众发布他的重大创见时,可以想象,其兴奋与得意之情为何如!

不过,还有一个更大的问题没有解决,即胡适这个认识上的突破是如何实现的?《留美学生月报》1915年12月号上的一篇英文论文引起了我们的注意,这篇文章题为《中国文言与大众教育》(The Chinese W ritten Language and the Education of the Masses),而它的作者正是后来曾担任国防会会长的张贻志!更有意味的是,作者曾以此文参加1915年夏季年会的中文演说比赛并获得首奖。目前尚不清楚张贻志是否也是“文艺科学组”的成员,但这篇论文很有可能是响应胡适的号召而作,它引起胡适的关注也是情理中事。该文的主旨是讨论文言是否适用于大众教育的问题,与胡适的关怀有相通之处。张贻志同样认为,采用适当的教学法,文言完全能承担教育的重任。不过张贻志关心的是大众教育,而非学校教育,因此他强调要将文言分为文学语言和普通语言两类,前者用以保存优秀的文学传统,后者则尽量接近日常口语,满足普及教育的需要。或许正是这种将“文学”完全归于文言的思路,反过来刺激胡适思考白话的文学性问题,使他得以从作为“活文字”的白话中发现了一个“活文学”的传统。

张贻志对大众教育的关切,在麻省理工学院的留学生中颇具有代表性。一般来说,留美学生多在自己的小圈子里活动,很少与当地侨民和华工接触,波士顿的留学生则是一个特例。1910年3月,哈佛和麻省理工学院的部分留学生创建了服务当地华侨的公益组织波士顿公义社,并在当地华商的资助下,开办了面向唐人街劳工的国民义务学堂,开设英文、算学、国文和官话等课程。公义社首任社长是哈佛学生朱庭祺,但参与社务和学校教学者以麻省理工学院学生为多,张准、贺懋庆、邢契莘等人均参与其中。1914年初,朱起蛰还组织麻省理工学院的留学生发起成立了波士顿中华图书馆,“专为普及华侨教育起见”(《波士顿中华图书馆报告》,《留美学生季报》第1卷第1期,1914年3月)。值得一提的是,1914年9月初胡适赴麻州阿姆赫斯特参加当年夏季年会的时候,曾探访该图书馆,印象并不佳,“书殊寥寥,报亦仅数种耳”(《胡适日记全集》第一册,第502页)。胡适的目的是寻访中华典籍,似乎并不知道这座图书馆是为大众教育而设。

1915年末至1916年初,胡适一面发现了白话的文学价值,一面在与任鸿隽、梅光迪等友人围绕“诗界革命”的讨论中尝试文学改良的具体方略,两条思路的汇合最终导向系统的文学革命的主张,以及白话诗的实验。尽管胡适的思考与实践以白话为中心,但指向的其实是“文学”这个高雅文化领域如何自我更新和突破的问题,这与麻省理工学院留学生群体对大众教育的关怀与投入(其实国防会的成立也包含了“唤醒国人,团结民众”的启蒙宗旨)形成了有趣的对比。回到历史现场,我们会发现麻省理工学院学人群极为活跃,各项活动和事业办得有声有色,而胡适则显得是一位孤独的探索者,就像他在给韦莲司的信中所说的,“实验本质上是个人性的活动”。然而胡适特立独行的思索与实验最终蔚为风潮,掀开了中国文学史上新的一页,而麻省理工学院学人群的印迹则逐渐被掩埋甚至遗忘,胡光麃那段文字结尾的感慨亦是有见于此。我们不必从中得出所谓历史的“必然性”之类的势利结论,胡适在1915年末的那场联谊会上面对两校学生侃侃而谈的潇洒风姿,已足以让我们回味再三。

(作者为北京社科院文化所研究员)

- 闲话与谣言:将胡适用作材料的小说[2022-01-21]

- 蔡元培执掌北大的两种假设[2022-01-12]

- 《聊斋志异》与文学革命时期的新旧之争[2021-12-07]

- 胡适为北大学生证婚记[2021-11-18]