徐则臣vs李蔚超:寻求与世界文学对话的可能性

来源:十月文学院(微信公众号) | 2019年11月25日07:36

徐则臣在十月文学馆

2017年10月,著名作家徐则臣与十月文学院签约,成为“十月签约作家”

2018年10月,徐则臣长篇新作《北上》由《十月·长篇小说》杂志首发

2018年12月,北京十月文艺出版社出版《北上》单行本

2019年8月,《北上》荣获第十五届精神文明建设“五个一工程”奖、第十届茅盾文学奖

◉ 十月签约作家 徐则臣 ◉ 十月特约评论家 李蔚超

李蔚超:首先恭喜你的长篇小说《北上》获得第十届茅盾文学奖!曾在中关村求学读书的我,多年以来难忘初读《跑步穿过中关村》时心底莫名而起的亲切、怀恋和感伤。几年前,我在斯德哥尔摩读《耶路撒冷》,也跟你讨论过,你的小说有一种独特的“抒情气质”荡漾在小说的叙述之中。

徐则臣:谢谢!我很看重这种抒情性,我把它看作是故事和情节的底色,是小说的一种调调,可以有效地把人物和故事融合在一起,同时生发出某种可以溢出的艺术氛围,有点像风景中的雾,弥散在各处。能否生发出这种“抒情气质”,也是我判断作为作者,我跟小说中的人与物、情与景、事与理之间的距离是否恰切的标志。如果我进不去,隔着,这种抒情性是出不来的;若是进去了出不来,腻在其中,这种抒情性也会变质,雾成了糨糊,那感觉也不对。

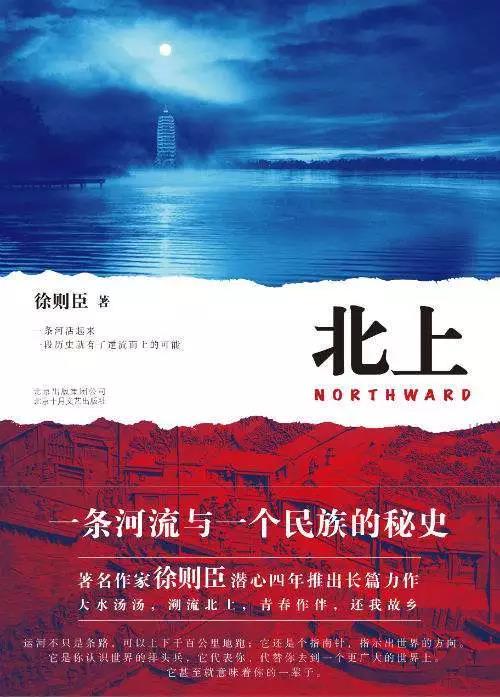

徐则臣作品 《北上》

李蔚超:在我看来,《北上》中展示了小说家的考据功夫和手艺人精神,你对运河的历史进行了深入研究,在与史学家切磋交流时,你作为小说家,与史学研究者的视角、关注的问题有哪些不同?

徐则臣:他们要硬知识,要规律、结论和发现。这些我也想要,但这些在我这里不是最重要的,能拿到当然很好,拿不到也无妨。我要情感、细节、逻辑、氛围,要所有可能让整个故事和小说复杂、立体、宽阔、丰厚起来的各种头绪和毛边,我要让它们能看得见、摸得着、听得真切、嗅得实在,有切肤之感、切肤之痛。小说不是因为重要才得以存在,而是因为能够代入、真实可感存在的,所以,我首先要把史学家的研究转化成令人信服的形象、细节、逻辑和氛围。

李蔚超:裹挟入现代化进程的中国已经历百年岁月,无论是王德威引发的“没有晚清,何来五四”讨论,还是明史、宋史研究,都试图在中国历史中寻找“现代性”的原初禾苗,当然了,所谓“现代性”的样态,还是以西方为准绳,比如“资本主义萌芽”、“市民社会”。几年来,有先觉意识的中国作家逐渐开始挖掘“多样”的现代性,陈思和先生就从王安忆的《天香》里,看到了她对上海前史的追溯中包含着现代萌芽。我觉得,你的《北上》包含与之相似的吁求和冲动,回溯运河载承的水运经济和文明,不知你怎样看你的《北上》与现代性历史书写的关系?

徐则臣:运河的运输、水利、军事乃至经济等诸多方面的功能在这部小说里都不是我关心的重点,我看重的是它对中国文化、文明和对今天中国人的生活与内心的影响。在很多人的意识里,运河早已经是历史陈迹,只存在历史教科书中,但它还在,尽管只剩下半条命。济宁以北断流了,没法通航,有的地方甚至连河道都湮灭了,多年的大道走成河,多年的大河今天也被走成了路。2014 年大运河是以“活态”遗产的身份申遗成功,鉴于运河在历史上所起到的作用,申遗成功我不觉得意外。《北上》与现代性书写之间的关系毋庸置疑,你说的这些,运河都给了我们。小说从头到尾都在通过一条河来反思历史和现实,探究它对中国人的文化产生的潜移默化的影响;也通过它,来看中国的全球化历程,看看西方异质性目光的打量下中国和中国文化呈现出何种状态。尽管这条河追溯上去可以到两千五百年前,但它一点都不前现代,相反,它极大地促进了我们的“现代化”。在今天,只要你稍能“与时俱进”,想写一部跟现代性完全没关系的长篇小说可能也比较难。

李蔚超:古老中国拥有太多文化瑰宝、历史遗产,新世纪以来,知识界重提文化自觉乃至文化自信,便是面对我们的这些瑰宝、遗产。如何让运河重新焕发活力,是《北上》中许多人物所非常关心的问题。作为运河之子,你本人如何看待这个问题?

徐则臣:大的问题不谈,使命担当也不必说,只说我对这条河的感情。多年生活在河边,日久总要生情,且运河已经默默地做了我小说近二十年的故事背景,对这条河不由人地你就有了一份责任。经天纬地的事我也做不了,只能动动笔,把这些年对它的想法、疑问和期待说出来。还一个情感债是初衷。但必须承认,写作之前跟写完之后,这条河对我来说已经不是同一条河,写作的过程中我才发现它竟如此伟大。都说长江、黄河是我们的母亲河,京杭大运河我以为也堪当此任。因为贯穿南北,它如同那个时代的高速公路,让辽阔的华夏大地上民族、地域、物候和文化的交流融通成为可能。尤其是大一统的政治和文化。在它活力四射、奔流汹涌的年代里,大运河已经在潜移默化地改变我们。说它是瑰宝,没有任何疑问。自信不是装出来的,也不是逼出来的,你心悦诚服地认识到它的意义和价值,面对这条河,你的“文化自信”会油然而生。你当然希望它健全、完善、重生,希望它好、更好、再好。你希望把它的好如实地挖掘和呈现出来,从日常生活的意义上,从文化的意义上,唤醒它。我要做的就是这件事,首先要努力呈现出一条让我饱含深情的河,然后想方设法“唤醒”它。所有关心它的人应该都秉有此心此念。

李蔚超:你的几部长篇小说在取材上均体现了一个小说家独特的敏锐感觉,特别是对当代中国社会现状的敏感体验。对你来说,选择以运河作为书写对象的最大动力是什么?写作中让你觉得最有激情的时刻是哪一刻?这篇小说中,你最喜爱的人物、情节是哪个?

徐则臣:首先是还一个情感债。从小生活在河边,在运河边也生活过一些年,河流给予我的几乎是整个世界。生活在河边的人都明白,我们其实是跟随一条条河来认识和想象世界的;尤其对我这样的作家,《北上》的封面上印了一段小说中的话:“运河不只是条路,可以上下千百公里地跑,它还是个指南针,指示出世界的方向。它是你认识世界的排头兵,它代表你、代替你去到一个更广大的世界上。它甚至就意味着你的一辈子。”一点不夸张,河流与我的关系大致即如此。二十年里,运河一直是我小说的背景,它要走到前台当一回主角,我必须答应。其二,二十年的写作中,我对这条河了解和思考得越多,疑问和困惑就越多,的确需要动用一部长篇的篇幅来认真探究和梳理这条河了。它如此丰富、幽深和复杂,我必须得像面对整个世界一样面对它。

这个小说写得很快意,从头至尾一直激情满满,即使是面对电脑屏幕写不下去,也不曾有过去写作中出现过的畏惧。只要空下来的那段时间够我写上一两百字,我都会满怀深情地打开电脑。

最喜欢马福德。头一次处理一个深陷中国日常生活和文化中的外国人,他的故事让我着迷。谢望和回淮安见到伯父那段我挺喜欢,一个水边人内心隐秘的水世界让我看见了自己,我觉得是在写自己。

李蔚超:2010年,在复旦大学“新世纪十年文学:现在和未来”国际研讨会上,你曾有一个发言,谈及新媒体时代和文学的关系。你曾经谈到,新媒体让我们充分实现了全球化,而全球化加速了信息的传递,使得无数的信息迅速覆盖、叠加,世界只能以碎片和片段的形式出现,世界真相的整体感在丧失,这使得小说家必须采用新的方式来写作,从而更好地应对时代的要求和挑战。与此相对应的是,这几年,中国文学界和批评界一直有一种热切的声音在强调总体性的回归,认为仍旧需要努力以整全的眼光去把握时代。我在读《北上》的时候,也能感受到一种潜在的对整体性的诉求,但它在具体写法上又与传统的有史诗性追求的长篇小说有很大的区别。时隔多年,你对新媒体时代和文学的关系这个问题的看法有调整吗?你又如何看待总体性的问题?

徐则臣:我依然坚持那时候的看法。对整体性的诉求是长篇小说创作的根本动机,因为作家意欲以一部篇幅浩荡的小说去结构一个处于同样漫长和复杂的时空之中的世界。结构正是对整体性的外在要求与努力。强调整体性的回归,作家对世界整全把握的艰难尝试,既是长篇小说的内在要求,同时也说明了整体感的式微与丧失已是不争的事实。托尔斯泰和曹雪芹不必有这样的焦虑。因为科技飞速发展,因为信息爆炸,因为生活前所未有地多元,想一不小心就看明白这个世界,别想了,世界因此呈现出碎片化的倾向。但是不管多现代和后现代,人类对世界整体性把握的欲求是无法遏制的,也不应该遏制,所以,长篇小说不会消亡。同时,我们也许应该换一种思路,是否能够以碎片化、拼贴的形式去寻找某种相对完整的结构,实现对整体性的把握和表达?在这样一个时代,整体性是一种内在的精神、联系和张力,还是和过去一样,必得是一种逻辑井然的整全结构?《北上》涉及的时间和空间跨度都很大,前者一百多年,后者一千七百九十七公里,若是用传统的整一性故事结构,做一个时空的流水账,这小说没一百万字可能都打不住,我不想整得这么长,那就要找到一种新的重新处理时间和空间的方法。花了两年时间,我才找到这种装置艺术的方式,让它们碎片化地相辅相成、相呼相应,让它们相互之间自行产生意义与张力。这个结构也是我对整体性诉求的一个尝试。

李蔚超:你在很多场合都强调中国作家在世界文学的坐标中写作,写作《北上》的时候,你带有这样的意愿吗?如果有的话,这种意愿在小说中具体是怎么落实的?

徐则臣:我希望每一部作品的写作中都存在一种与世界文学对话的可能性。“世界文学”是今天中国文学无法回避的根本处境,闭目塞听要么是力有不逮,要么出于无知的傲慢。优秀的作家和作品必然在寻求一种“全球化”意义上的对话和交流。我希望《北上》中能呈现多种目光,尤其是异质性的目光,他们如何看 20 世纪初以降的近现代和当代中国?事实上,鸦片战争以后,中国就不再只是中国人的“中国”,一个无限接近真实的中国必然包含异质性目光打量下的那个中国。所以,我让两个意大利人带着他们的文化、认知和反思参与进中国的历史进程,我相信他们看见的中国一定有别于我们看见的那一个。也许我们看见的都不是一个“正确的”中国,但所有偏僻的、差异性的、片面的视野一定会组成一个完整的中国。

李蔚超:在完成了《北上》《耶路撒冷》等多部有分量的长篇小说之后,能否请你谈谈个人在长篇小说创作方面的心得和未来的计划?

徐则臣:首先要有问题意识。长篇是个大工程,没有足够的问题意识,支撑不了一个作家锲而不舍地花若干年做这一件事。就我而言,萨拉马戈说得好:每部小说都要解决我的一个问题。最终能不能解决不重要,但必须有这个问题在,这个问题还得足够大。这个问题未必是某一个单一的问题,也可能是一系列问题的集合。其次要找到合适的结构。长篇小说的结构尤为重要,结构是否合理,决定了小说能否顺利地写下去。《耶路撒冷》、《北上》和《王城如海》三部长篇,每一部推敲结构的时间都远远超过真正开始写作它们的时间。《耶路撒冷》前后折腾六年,前三年都花在素材积累和寻找满意的结构上了;《北上》花了四年,前两年也耗在结构上。我不写烂尾工程的小说,因为结构没确定之前我不会动笔。第三个,就是案头工作和田野调查。大量相关的阅读肯定是必要的,田野调查一样重要。我越来越发现在写作中我有实证主义强迫症,只要有机会亲眼看一看,我一定不放过。绝知此事要躬行,不管多伟大的作家,你的想象力都不可能超过现实本身。扎实的案头工作和田野调查的确给我了莫大裨益,写作时我很笃定。

接下来会写两部作品,一个是跟《北上》相关的非虚构作品,把这些年在写作《北上》、阅读、思考和田野调查时积累下来的有意思的人和事和想法记录下来,因为每次看运河都是从北京出发往南走,所以暂定名《南下》。另一部是个长篇小说,还在慢悠悠地准备,最后一次田野调查尚未完成,不说也罢。

作家简介

徐则臣,1978年生于江苏东海,毕业于北京大学中文系,现为《人民文学》副主编。著有《耶路撒冷》《跑步穿过中关村》《如果大雪封门》《青云谷童话》《北上》等。曾获庄重文文学奖、华语文学传媒大奖·年度小说家奖、冯牧文学奖,被《南方人物周刊》评为“2015年度中国青年领袖”。《如果大雪封门》获第六届鲁迅文学奖短篇小说奖,同名短篇小说集获“2016中国好书”奖。长篇小说《耶路撒冷》被香港《亚洲周刊》评为“2014年度十大中文小说”,获第五届老舍文学奖、第六届香港“红楼梦奖”决审团奖等。长篇小说《北上》获中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”奖、第十届茅盾文学奖、“2018中国好书”奖等。部分作品被翻译成德、英、日、韩、意、蒙、荷、俄、阿、西等十余种语言。