梁晓声:我写小说的初心,是希望给年轻人补上一课

来源:南方都市报 | 黄茜 2019年09月16日08:11

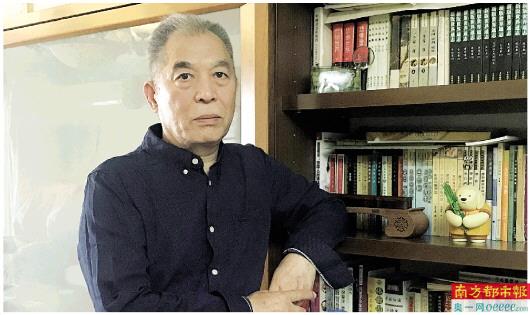

梁晓声 1949年生于哈尔滨市,当代著名作家、学者。北京语言大学人文学院资深教授,全国政协委员、中央文史研究馆馆员。著有《今夜有暴风雪》《这是一片神奇的土地》《雪城》《年轮》等作品数十部。

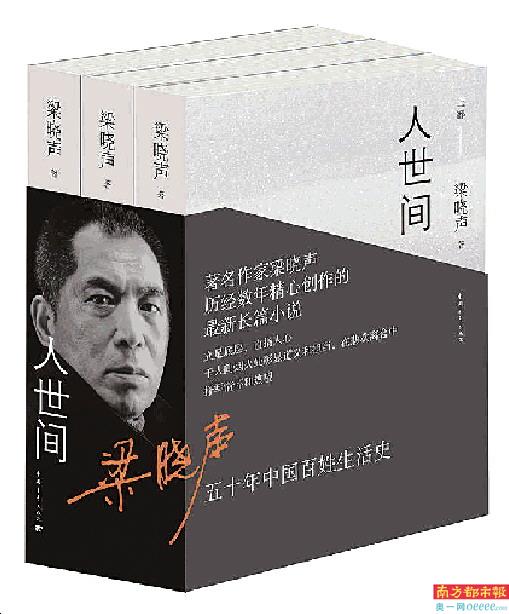

《人世间》,梁晓声著,中国青年出版社2017年11月版,238.00元。

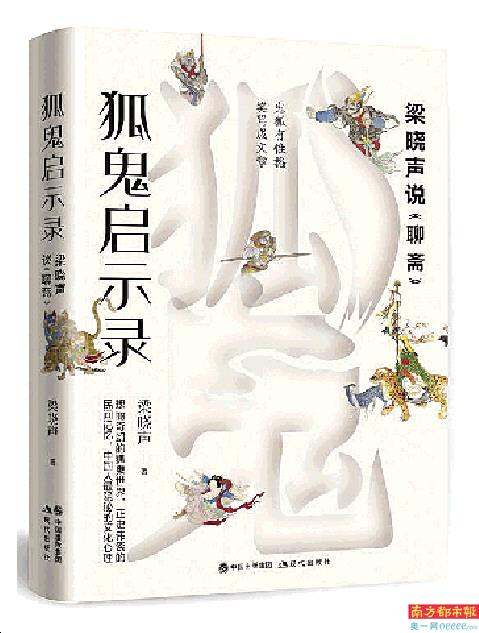

《狐鬼启示录:梁晓声说〈聊斋〉》,梁晓声著,现代出版社2019年7月版,52.00元。

1949年,梁晓声出生在哈尔滨市,初中毕业,成为北大荒的一名知青。他下乡前,在收破烂的手推车上发现半本《聊斋》,“页脆卷残,约上册三分之二,由《劳山道士》始。如获至宝,补角修边,加白纸书皮”,下乡时,偷偷把它带上了。

那时无书可看,便悄悄翻阅随身的半本《聊斋》,闲暇时梁晓声还将其中故事说与工友解闷。

时至今日,他依然折服于蒲松龄的文采,觉出文言文有白话文不可企及的精妙。譬如《聊斋》中写少年男子“丰彩甚都”,用当下流行的“颜值高”三字描述,立刻显得俗了。或者形容书生“为人蕴蓄”,替换成白话“为人低调”,顿时韵味全无。

那濡染着青春热血的半本《聊斋》早已被知青伙伴拿走了。直到1980年,梁晓声才又购得内蒙古人民出版社出版的《聊斋》上下册。买回来郑重地包了书皮,却在书架上一放就是三十八年。在此期间,梁晓声毕业、工作、写剧本和小说,纵横文坛载誉无数,几乎遗忘了那荒寒又迷人的聊斋世界。

直到2018年,梁晓声罹患严重失眠症,才再次拾掇起冷落已久的《聊斋》。“信手一翻,回忆种种”。半个月间,他将《聊斋》从头至尾细读,自言“对医我的失眠效果奇伟,却从没做过‘聊斋’梦”。

那时候,他砥砺数年、付出巨大心力,并最终斩获茅盾文学奖的长篇巨著《人世间》刚刚问世。读《聊斋志异》,既是文学马拉松之后的短暂休憩,也是对创作源头的再度溯回。它让年近七十的梁晓声又回到了与文学、与爱情、与人性的美好初遇的瑰丽时刻。

散文随笔集《狐鬼启示录:梁晓声说〈聊斋〉》近日由现代出版社出版。这是一部深入体察中国人文化心理的杰作,梁晓声以作家的浪漫、学者的睿智和长者的通透,对《聊斋志异》进行了别具一格的剖解。

访 谈

南都:您最初接触《聊斋》是在什么样的年纪?

梁晓声:最初读的是连环画。因为也没有谁把连环画系统地画完,等于是你选择了一个故事画,他选择了一个故事画,因此会接触到那些狐鬼故事。因为是少年时期看到的,那是指小学四年级以前,印象就很深。那些故事又很美,它们基本上和天仙配、牛郎织女、宝莲灯、白蛇传、画中人,是属于同一种文学基因的。我下乡的时候,因为闲来无事,还想凭自己的记忆把这些故事用白话写一遍。

我当年在兵团木材加工厂抬木头的时候,在某种程度上是大家的《一千零一夜》。劳动之余,要给他们讲一段故事。晚上睡觉前,要给他们讲一段故事。我在上海复旦大学读书的第一学期,是在医院里度过的,还是传染病医院,上海的虹桥医院。因为一入学就检测出来肝功能异常。上海人对于肝病是谈虎色变的,因此,病房里的氛围也相对抑郁。我也会给大家讲故事,包括讲聊斋的故事。我记得还很清楚,我们那个病房的护士和护士长都姓王,我们叫他们大王和老王。其实老王也不老,才三十几岁。有的时候他们巡视完病房,也伫立在门边,听我在床上卧谈聊斋。

南都:狐鬼故事看起来有点不登大雅之堂,但在民间其实是很受欢迎的。

梁晓声:哪个孩子不喜欢听一点令自己发抖和紧张的故事呢?无论男孩还是女孩。这种故事最多是讲在农村。因此我的同代作家,他们中有一部分具有相当有意思的、有乐感的农村文化或田园文化背景,包括这些故事最早给他们留下的记忆。但是在城市里边,他们的父母一般都不会讲这种故事。哪怕父母十年前也是农村人。因为城市里已经没有了这种氛围。这种故事往往还真的要在麦场上、田间地头,农村的小屋子里讲,一脚迈出去,四面黑黢黢的那种状况。城市里左邻右舍居住得很紧密。还有城市里缺少这种故事信息。讲故事的人甚至可以说,就发生在前面那村儿,就是去年那事儿。你在城市里不可能说,去年他们村子里闹了狐狸。你在城市里多少年都看不到一只狐狸。

南都:年轻时候喜欢讲狐鬼故事,到了年长以后再读《聊斋》,心得有不同吗?

梁晓声:说到我舍不得送人的书,有一本就是《聊斋》。《聊斋》应该是80年代初买的,当时非常便宜,才两元多,一本才8毛,字也很大,纸质粗糙,还发黄,一直就放在这个书架上,落了好多灰。既不愿意送人,同时也有一个愿望说,再读一遍吧。因为没有读过原文。在写《狐鬼启示录》的时候,才逐页、逐个故事地读了一遍。读得也比较吃力。原文确实很美。蒲松龄有极棒的、极令人羡慕的文言功底,遣词用句非常精准洗练。

南都:蒲松龄其实是一个失意文人,一生都孜孜于考取功名。他编撰《聊斋》的目的是什么呢?

梁晓声:第一个是聊以自慰。他总要找到一点事情来做。他维生的方式是教书,他也只不过是一个老秀才。我们知道,考科举首先要中秀才,再下一步应该是举人,是举人的话朝廷选派官员的目光就可能扫向你。连举人都不是,就不具备这个前提。就是举人这一个坎儿,他迈不过去。前十年他还有机会,又过了十年、二十年,他的想法就会减退。等他到了五六十岁还是一个老秀才的时候,我觉得他的这颗心彻底地凉了。但是还有火花。文人的这种被朝廷关注到的愿望,在封建时期是根本不可能完全死灭的。以我看史书的感觉,包括所谓的竹林七贤,包括所谓的那些隐入山林的人,他们内心里依然有着那种有朝一日入朝为官的炭火。蒲松龄也是这样的,到死也不会彻底变成冷炭。看起来也会非常心疼他们,也会想一想,这是一种什么样的愿望?所以中国才有“范进中举”的故事,一听到这个消息他简直疯过去。

蒲松龄总要有一种东西聊以自慰。另外,他和朋友小酌的时候,这成为他和与他同命运的人的话题。因为文学本身有一个功能叫做心理安慰。我们在医药上其实有些药品是心理安慰性的。文学本身对于人类有这个作用。这个作用首先是在他和他的同类之间。像那些官员们才不会有兴趣给他寄来一个故事,也不会跟他有什么来往。都是和他命运差不多的这样一些人,通过这个话题来互相安慰。最主要是安慰了自己,疗愈自己的心。一个男人,即使他有十个男性好朋友,而没有爱他他也爱的美丽的女性,他依然会感到这个世界是冷的。但是想象他们这样一些人,遇到这样一些女子的几率,是相对少的。因此他就在他的聊斋中为自己写下这些故事。

《聊斋》属于神话的传统

南都:从文学史上来说,《聊斋志异》是和《山海经》《酉阳杂俎》《太平广记》这样一类文字一脉相承的吗?它们虽然不是主流,在中国的文学和文化史上有何特殊地位?

梁晓声:《聊斋》可以划在民间故事、神话这一类里。人类的文化,是从这一点上开始的。所谓的希腊神话、罗马神话,最初都是口头上讲的这些故事。我读过高尔基的《论文学》,很破旧的一本书。高尔基在《论文学》里谈到,人类早期的那些神话,他甚至觉得包括希腊神话,都是人类童年时期想象力的佐证。中国也是这样。夸父追日、精卫填海,都具有这样的性质。当这样的神话传说很多的时候,后代的文人会不断赋予它思想意义和主题,不断地修正它。

南都:孔子当年说“子不语怪力乱神”,正因为此,鬼神故事一向不被文人士大夫看好,而中国历史上因此也少了神话和史诗传统。

梁晓声:这个肯定对中国文学史有非常大的影响。因为儒家文化它的初心是要“化”人的。不一定是使人都成为君子,但是至少被儒家文化所化的人,心性会向善。一个人心性向善的同时,他自己内心会充满阳光。他也让这种温度传递给了别人,因此使整个社会有这种温度。这是相当理想主义的一种文化自觉。

但是,真的“化”人的话,是需要很漫长的一个过程的。到了后来,这种文化变成了学问,变成了考试,变成了你答对了给你分,如果你胜出了,就可以成为秀才,成为举人,就可以当官。就看谁背得更滚瓜烂熟,会把相关的知识链串联起来。所有那些中状元、中进士的人,基本对儒家文化包括诸子百家都可以达到这种程度。它变成了功利的,变成了学问。

当一种文化变成了学问的时候,不再能有益地“化”人,它会形成一种分裂,人是人,学问是学问。因此到了王阳明那里,才会提出“知行合一”。你要言行一致,不要文章里是这样写的,现实生活中又是那样做的。这里我们看到,这种儒家文化、传统文化和宗教的不同。宗教也要考试的,它也有一个宗教知识的丰富或不丰富。但一个好的信徒不是说当教士当到了什么程度,而是他影响了多少人,为人世间做了多少事。因此有一些人可能是红衣主教,但是人们更尊重的是特蕾莎那样的修女,或者是好多默默无闻的传教士。这些人在传教的过程中无怨无悔,没有个人的那种社会地位上升的诉求。

还有一点,我们读传统文化,读那些关于人的论述,确实总结得也非常精准。但以孔子为例,他最鼎盛的时期也不过三千弟子,七十二贤人。对于这么广泛的人口,又能达到什么程度呢?它不同于西方的教廷,教廷和朝廷有时候力量几乎是匹敌的。教廷甚至有自己的军队,自己的大学,因此它的影响是更广泛的。

南都:您在《狐鬼启示录》里说,《红楼梦》受到《聊斋志异》的影响,这个说法有根据吗?

梁晓声:这个只是感觉。蒲松龄1640年出生,曹雪芹应该是1715年出生,这中间差着六七十年。曹雪芹既然要写书,《聊斋志异》《金瓶梅》他毫无疑问是看过的。我只不过在翻阅《红楼梦》的时候觉得书中有狐气。再重新看贾母,觉得就是一只老狐狸。再看凤姐也有这个感觉。再看袭人,还有这个感觉。甚至再看湘云、妙玉,好像都是这样。宝玉也是这样。

有两个人不是这样的。一个是贾政,他一门心思当官,他是以干部的形象出现的。整个狐族对于官场是不屑一顾的。有一篇故事,似乎就是《青凤》里,有一个狐族少年是那样的聪慧,写出文章来与时下之文卓然不同。因此有人问他,以弟的才华,为什么不求功名呢?狐族少年说,“仆不思进取也。”但是贾政太思进取了,所以我把他排除在狐之外。黛玉身上也没有狐气,她太矫情了,女狐狸是没有那么矫情的。

有些书在我看来是有性别的,《红楼梦》接近是中性的书。虽然是男人写的,但是书中的女性气息和气质是具有的。男人写出这样的书,我个人觉得它是中性的。中国女性从前不写书,而女性的诗词一看就是有性别的。还有一些书的性别非常鲜明,如《三国演义》《水浒传》,《聊斋志异》也是典型的男性视角,看世界、看女性。我个人觉得好多女性未见得喜欢看《聊斋》,因为她会有一种不知所措。想象自己是那个狐狸吗?我干吗要想象自己去爱那么一个书生呢?实际上《天仙配》《牛郎织女》都是男性视角的。要知道从前漫长的封建时期,2000多年来虽然女性的命运在战乱时期,在灾年依然非常悲惨,但总体来说活得更吃力的恐怕是男人。你不能是富人,你也当不了官,但是且慢,你有好的爱情。你看,织女都下凡了。当然蒲松龄没有想过安慰那么多人,他主要是安慰自己和周边的人。

小说不只是炫示技巧

南都:您刚刚斩获第十届茅盾文学奖的长篇小说《人世间》共115万字,历时数年完成,是您为家乡人画的一组群像。您写作这部作品的初衷是什么?

梁晓声:这是一直以来想写这样一部书。它是几种初心结合在一起的。比如说我最初的时候想为中国的大三线建筑工人写一部书。我们家在哈尔滨,但是父亲把大半个西南都走遍了,四川、云南、贵州、新疆、宁夏,撇家舍业,两年一次探亲假,以至于我们儿女和他见得很少,一次也只有十几天。中国的大三线工人,我个人觉得关注得很少,在文学画廊中人物不多。我想留下一些素描。

还有哥哥姐姐当年下乡了,留在城市里的弟弟妹妹这一代,尤其是普通劳动者家庭的这些孩子,学历才勉强达到初中。哥哥姐姐下乡了,觉得好辛苦,回忆起来恨不得要国家赔偿。但弟弟妹妹在城市里的成长也不是那么顺利。他们分配到的工作都是最低端的,肯定是这样。因为当时城市里好的工作也不是很多,可能有时候就分到街角的一个小铺子里去做售货员,一做就是很长时间。我也要为他们画像。为后来的下岗工人,为八十年代初期的一批干部。那时候的干部在风貌上和今天相当不一样。因为他们在十年中和底层有比较密切的接触,他们有一种担当精神。也为80年代初的知识分子、大学生画像。

原来是单独的,想写这个想写那个。后来就说,我可不可以把它们写在一起呢?原来也没有想写三部,只是打算分开写成几部独立的题材。但后来有了这些想法之后,觉得自己没有办法完成那样系列的写作,干脆都弄在一起吧。另外还有一点,希望给你们这种年龄的孩子(指80年代以后出生的年轻人——编者注)补上一课。这是我写这部小说的初心。看了这本小说,至少你能知道70年代怎么回事儿,80年代怎么回事儿,至少知道钱在当时是怎么回事儿,一元钱能买多少东西,一角钱意味着什么,爸爸妈妈们是怎么过来的,哪怕你的爸爸妈妈是知识分子、是干部,当年的知识分子、干部又是怎么样的。

南都:所以您主要是想通过小说来反映那样一个时代?

梁晓声:我们的青年,跨过这新中国建立的70年,对于以往的时代,谈起民国知道一点儿,然后就穿越到唐朝、宋朝,对自己的国家所知甚少。

这也不是历史书能教会,也不是看专题片能看得出来的。巴尔扎克说,小说是民族和国家的秘史。秘史讲起来不是说有多么神秘,而是民间记忆。民间记忆口口相传,它是一代一代人聊天中产生的。话语渐渐消失,但是小说会把这种记忆保留和呈现出来。这也是小说的价值所在。就好像我们看《了不起的盖茨比》。这个“了不起”是个程度副词,严格来说表示任性的程度。这个盖茨比太任性了,因此,当盖茨比与他的初恋情人在一起幽会并且拥抱的时候,那个大学生的旁白说,如果盖茨比的愿望到此为止,那就好了。但是后来没有,所以这种任性的程度没有办法从正面肯定的。

但最重要的是,《了不起的盖茨比》是一个时代小说,通过这样一个人写出了那个时代。那也属于巴尔扎克说的秘史。

因此我跟好多人谈到,尤其在拍电影的时候,我会强调,你们要记住还有一个人物不要忘了,那叫时代。这一切故事也都同时有着一种意义,把那时代的特征呈现出来。

南都:对您这个年纪的作家来说,书写这么厚重的一部长篇小说挑战在哪里?

梁晓声:一般人写这种长篇小说,分几章,列出好多提纲,我好像全都没有。就是铺开稿纸——我现在打算这样写,给第一个出现的人物取一个名字。然后,第二个人物出现了,临时想,他也应该有一个名字。下边要出现一个人物,再想想,这个人物不必有名字,以后也不会再出现。

我得开始学电脑。一百多万的手稿,4000多页,差不多有四尺高。出版社付出了很大辛苦,他们要重新打字,重新校对,这个难度太大了。要是接手一个U盘是什么感觉?我一直用笔给出版社带来了很大的麻烦。

南都:您曾经说,《人世间》里最大的努力是向现实主义致敬。您觉得对于当代文坛而言,现实主义文学的意义在哪里?

梁晓声:我们后来觉得现实主义过时了,现实主义没有魅力了,或者再用现实主义的方式写作的话是无可救药的了。大家特别在意形式了。大学里特别多的老师在讨论小说的形式,把小说解释得天花乱坠,好像小说仅仅是一个创作小说的个人的才华的呈现。其实小说对全人类的作用不是这样子。正如绘画、音乐,对世界的作用也不只是炫示技巧。

小说,包括绘画、歌唱、摄影、雕塑,所有的文艺,创作者要想使它有观众,它必然就会有观众;要想使它接地气,它必然就会接地气。要想使它具有批判的力度,它必然也有。要同时把几种元素结合起来,它也能够。关键是我们写作者自己看社会、看时代,你自己的眼是否还有温度,你自己的心是否还有温度,你还相信人世间有温度吗,你还相信笔下人物的人格的存在是必要的吗?如果你自己都不相信,你的作品里当然没有。如果你自己真的相信,你写下来,不用多高的技巧,它就是有说服力。