陈晓明、张柠对谈:文学与当代生活

来源:十月文学院(微信公众号) | 2018年06月15日09:58

编者按

5月11日上午,“十月作家居住地·武夷山”首场名家讲堂在悦·武夷茶生活美学酒店举办。本次活动由十月文学院、北京师范大学中国当代文学与文化研究中心、悦·武夷茶生活美学酒店共同举办。著名学者、文学评论家、北京大学中国语言文学系主任陈晓明,著名学者、文学评论家、北京师范大学教授张柠,围绕“文学与当代生活”的话题,进行了一场深度的对话与交流,与福建省文学爱好者共论文学思潮。讲座由十月文学院副院长吕约主持。来自武夷山当地、福建省高校的学生,当地青年作家以及各界文学爱好者百余人参加了本次活动。

陈晓明和张柠围绕“文学与当代生活的关系”,生动剖析了当代种种生活现象、创作现象和精神现象,深入浅出地揭示了当代生活的当代性与多样性、永恒性与瞬间性、社会生活与心灵生活之间的矛盾与关联。着重讨论了当代生活经验与文学审美经验的关系,以及文学如何表达时代生活与时代精神等重大话题。二位学者结合他们各自对当代生活和文学的独特理解,为文学爱好者更好地理解中国当代文学,提供了有益建议。

吕约副院长表示,“十月武夷山居住地”是十月文学院在中国东南地区设立的第一家居住地,这首先源于武夷山得天独厚的自然环境与身后的人文底蕴。其二是文学与当地旅游业的结合,拓展了当地的文学受众。三是文学与茶文化的完美结合。这是十月作家居住地想要探索的方向。今后十月文学院将邀请更多中国当代文学名家,入住武夷山进行创作交流,开展各类活动,通过作家居住地平台的辐射效应,让文学走向更多读者。

一、 暧昧而多样的当代性

陈晓明:今天非常高兴能在“悦·武夷茶生活美学酒店”见到这么多的乡亲。我的老家在光泽县,距离这里一个多小时的车程。回到武夷山我感到非常亲切,特别是能在这么一个独特的空间里,讨论“文学与当代生活”这个话题。确实,文学和今天的生活,发生了非常深刻的变化。十年以前,我们很难想象在某一个非常时尚而有情调的酒店里坐下来探讨文学。这本身就是一种新的生活方式,一种文学的生活。

我们今天的文学观念,很大程度上来自于德国古典美学,德国古典美学在欧洲思想的研究领域表述为德国浪漫主义。这种浪漫主义给文学下了一个定义,认为文学是绝对的,所谓绝对,本质上是向神说的语言。今天,这种浪漫主义的观念,这种向神诉说的语言,经历过现代漫长的世俗化进程,依然内在地影响西方文学与现实生活之间的亲密关系,也影响了对现实生活说话的方式。中国现代新文学,一开始就是与现实生活息息相关。我们探讨我们的文学如何对现实说话,就是在探讨如何让文学与当代生活建立起一种新的关系。所以,今天这个话题对文学而言是非常有意义的。

张柠:文学与当代生活,这个话题从理论角度来说是比较难讨论的,涉及到诸多貌似简单实则复杂的概念。比如,“何为当代生活?”“何为当代人?”比如,武夷山这个地方的生活是当代生活,还是北京的生活是当代生活?我们昨天在九曲溪漂流,在茶山上漫步,那种生活是不是当代生活?所以,这个话题看起来好像很平实很通俗,真正要说清楚却是有难度的。

在中国的城市中,北京和上海是国际化程度最高的,把全球所有前卫的东西都在这个城市里结合起来。有丰盛的物质,前沿的生活方式,前沿的思想观念和科学技术。但是我们觉得那个地方不舒服,车多人多噪音多雾霾多,我们总想逃离,比如逃到武夷山,这个世界“文化和自然双遗产”的小城来,在风景中漫步,看山看水,坐下来喝茶,过一种慢生活。

我们发现当下生活中的人,他们的心有一种往回走的冲动,往过去、往古代走,或者把古代人的生活方式想象为当代生活。在北京,每个人都是快速地走。每一分钟都在算,每一分钟都卡点儿,不可以迟到,不可以浪费。可是来到这里以后,漫步、休闲、散心,完全缓下来了,整个生活节奏缓下来了。这么一种功利目的比较淡化的日常生活,被我们理解为一种超越大都市生活的进化了的生活,前卫了的生活,这是不是当代生活?如果是,那为什么本地人还在拼命地采用各种方式逃离呢?

一般而言,“当代”生活,代表着现代科技文明和世界全球化的生活方式。这种生活方式是很多人都在追求的,但也是很多人都在逃避的。我们一方面在渴望它,同时我们还在逃避它。人们就是在这样的矛盾背景下,批评都市的现代生活,并想象另一种生活。我们这个话题由此进入了非常感性,同时又非常暧昧的地方。

陈晓明:张柠兄对当今现实生活的当代性、生活本身的多样性做出了一种很重要的阐述。确实,今天的生活变得非常多样化,甚至产生了非常大的矛盾。这一点在文学中得到了体现。一方面,是对于大城市书写的着迷。比如说,90年代中国最开始兴起城市文学,出现了像邱华栋这样的作家。他来自新疆的某个小城市或小市镇,他到了武汉上学,又到了北京工作。城市对他有非常大的震撼力,所以他非常着迷于城市的空间。在小说里把“三里屯”等北京热闹的城市街景这样的地名都写了进去。而此前,城市文学是一个概念的、抽象的、总体性的讲述。既然是现实主义的,却又不能现实化,所以它只能是绝对虚构化的,所写的地方只是象征,不会出现实际的地名。但邱华栋直接写出了真实的现实化的城市景观。这反倒是对现实主义的“真实性”的冒犯。

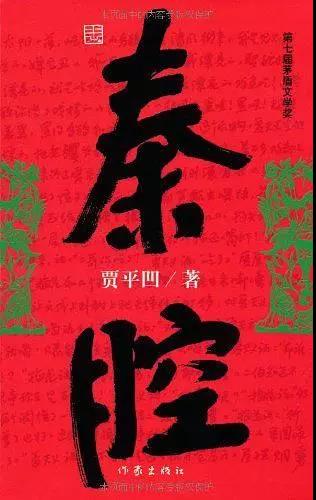

到了90年代末,21世纪初,中国加入WTO,中国城市发展得更热烈了。当时的中国,GDP每年都是10%以上的速度增长。但仍有相当一批中国作家在写乡村。他们把乡村写得苦难兮兮的,像阎连科、陈应松、东西、鬼子的小说,方方的《涂自强的个人悲伤》则把年轻一代的生活奋斗写得困难重重,他们甚至连高加林的机会都没有。大多数描写乡村中国生活的作品,把乡村生活写得非常苦,大多数作家笔下的中国农村陷入了严峻的“三农”问题,仍旧过着非常痛苦的生活。贾平凹这样的大作家也按捺不住,要写《秦腔》。他回到农村,发现青壮年劳动力都走掉了,只有村里死了人需要人抬棺材的时候,年轻人才会回到乡村。这是触目惊心的景象。农村历经现代进程无疑也经受了艰难的过程,表现这一进程的创伤无疑也是文学的一种责任所在,但文学表现如何多样化,如何更有当代活力和新的面向,也是文学需要做出努力的。

贾平凹《秦腔》

刚才张老师说的当代性我们怎么理解,这一点理论方面有很多的讨论。西方马克思主义理论家巴迪欧,他觉得评价一个作家是否真的有当代性,有当代关怀,要看他跟当代有没有保持距离,有没有疏离感。顾彬在论述鲁迅的意义时,就反复强调鲁迅的意义就在于他和那个时代是有疏离感的,实际上就是对时代的批判性。顾彬对中国现代文学的研究有不少有价值的见解,但他对中国当代文学的理解就完全陷入狭隘和简单。他认为中国当代文学就是受二种力量支配,其一是政治,其二是市场。这样表述中国文学的当代性也有点片面吧。时代总体是发展的,到处拆迁,城市拔地而起。但作家不止要关注这一面。就像沈从文一样在他那个时代,京派、海派写城市,他就是要写湘西农村。所以,多样性是我们理解当代生活基本的态度。今天,当代文学如此丰富,当代生活如此复杂,甚至自相矛盾,这恰恰是今天文化和生活有活力的一种表现。

二 、书写当代生活是文学的难题

张柠:刚才晓明兄提到许多中国当代文学的创作现象和作家作品。尽管每个作家观察世界和理解世界的角度不一样,但通过对文学史的梳理,我们发现,文学有它共通的地方。文学不是哲学、政治学、经济学、伦理学,文学是人文学、情感学,它是感性的、温情的、慈悲的、平等的。文学总能发现日常生活里被我们众人忽略的东西,总能够敏锐地发现,在烛光照耀不到的阴暗角落里,还有人在伤心在流泪。比如,经济高速发展的社会总体景观之中的“三农”问题。

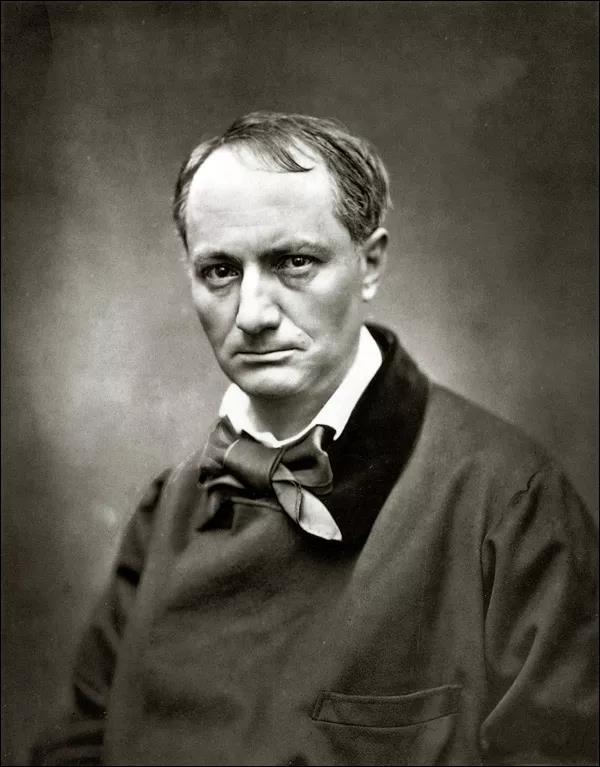

作家要书写当代生活,写美的世界,写没有疑问的世界,写永恒的世界。但他也一定会写这个永恒世界中突然出现在我们面前的陌生的、令人震惊的东西。因此,文学在表达当代生活的时候,一定是像波德莱尔所说的那样,既能捕捉到永恒的问题,也能捕捉到瞬间的经验。

波德莱尔

当代生活的物质条件得到了极大改善。不同于我们那个时代执着于基本生存问题,当代人可能会更加敏感于精神生活。比如在座这么多年轻人,你们的痛苦,跟我们这辈人的痛苦是不一样的。我们的痛苦是匮乏,吃不饱饭,老想吃饱饭,希望不要挑那么重的担。而你们怕的是“撞衫”,早上起床,穿了一件新衣服,结果碰到了跟我穿一样衣服的人。或者微信朋友圈,男朋友点赞评论的时候没有加波浪线符号,很生硬,一个上午都开心不起来了。这些都是经验层面上的差异性。

这些东西对于我们这代人来说不算痛苦,但对你们来说是真实的问题。文学要捕捉到这些细微的东西。这些东西对于一个机构来说很轻,对于一个具体个人的生活来说不轻。因而每个时代处理当代性的问题和精神生活问题的时候,是不一样的。书写这个时代的人的精神问题,是当代作家的使命。

陈晓明:张柠兄提出了一个问题,就是文学如何反映当代的生活。这在任何时代都是一个难题,并不能一劳永逸地解决。因为时代在变化,比如写苦难,之前是批判现实主义的写法,有狄更斯、巴尔扎克、托尔斯泰的传统,所以我们写起来得心应手。但今天还能照搬吗?今天我们的生活不再是过去的样子,需要新的文学形式去表现。这方面,当代文学其实一直是不太成功的。

90年代文学就做过尝试。《作家》杂志1997年第8期推出了一批女作家,她们本身的形象气质,与她们的文学所表达的内容,和过去的文学非常不一样。过去的文学是男性的,思考的是忧国忧民的民族国家的宏大问题。这些女作家写的是“小清新”,就是个人的感伤。其中有一两个女作家显得比较特别,比如卫慧。她写的《上海宝贝》,第一次把时尚生活和先锋结合起来,当时我管它叫时尚前卫,一定程度上呈现出了今天城市化和全球化时代,新的欲望和新的交往关系。这部作品她写出了一种新的城市生活,另一方面也过于迷恋时尚元素,甚至情色成分被渲染得过分了。

进入现代以来的西方文学,如果要用历史与阶级的表述,那资本主义的文学表现的都是没落的、绝望的、悲观的、批判的情绪。我这个学期给学生上一门课,选了16部当代西方获多种奖项的长篇小说来读。读了之后学生说,老师,这些小说怎么把生活都写得这么悲惨?我一时很难回答这个问题。

中国社会主义文学一直想在正面和积极的意义上表现时代的生活,表现人民的生活。怎么表现,这个是有难度的。赵树理曾经被标志为新文学的方向,后来写了《三里湾》,周扬他们不满意,觉得他没有写出农村创造社会主义时代的精神。后来出现了柳青的《创业史》,小说塑造的梁生宝是有历史理性的抱负的,其前进性无庸置疑,但也因此还是有概念化的倾向。前几年贾平凹写了一部长篇《带灯》,想写今天社会主义新农村积极正面的部分,但小说里下笔力要刻画的生活还是掺杂了农村大量贫困绝望的情绪。最后带灯像佛一样,又变成了想象的甚至只是理想化的人物。

三、古典性与当代性能否融合

张柠:晓明兄的论述中,隐含着一个非常有意思的潜在话题,是不是可以称之为“资产阶级文学的没落”?“资产阶级文学”从文学自身形态的进化角度来说,的确面临巨大问题,我们甚至可以用没落来形容它。但是,“资产阶级生活”本身并没有没落,在全球范围内依然存在,它描写的空间还是有的。

以长篇叙事文体为例。现代主义文学遇到了“叙事总体性破碎”的难题。到安德烈耶夫、托马斯·曼、卡夫卡那里,现代主义的招数已经使尽。乔伊斯后期的长篇小说,成了一堆词语的杂碎,已经不可卒读,变成了哲学家和文艺理论家专门研究的对象。因为它已经深入到资产阶级精神生活的骨髓里面,发现了许许多多无法解决的病毒,完全写不下去了。接续他们的是拉美文学。拉美作为一个后发达地区,一个充满了神话色彩的地方,在西方资产阶级文学没落的时候异军突起,出现了马尔克斯等一大批的优秀作家,凭借独特的尚未破碎的总体性神话,让长篇叙事文体又活了回来。

这些年的诺贝尔文学奖,除了颁给拉丁美洲作家之外,还颁给了土耳其、南非、中国,以及很多后发达国家。这说明后发达国家的想象力和形式创新能力依然存在,他们还在思考怎么样讲述我们这个族群的精神生活。想象的一种基本前提,是对于发达资本主义国家的思维方式的疏离,即所谓的反抗现代性。我们现在回归自然的方法、方式和心思越来越多了,不再认为科学技术的发展是完全进步的,不再认为越现代的生活就越是好的。我们的思维深层,进化论的影响开始淡了,东方思维越来越多了。在这种某种程度上返古的背景之下,我们如何书写当代?

前面我已经涉及到了一个话题:在当代生活中发现古代,或者说在古代人身上发现当代。比如,我们在陶渊明身上就能发现“当代”。作为一个古代诗人,陶渊明对于权力、金钱等的态度,正是我们今天所推崇的。今天,我们的日常生活中就有很多义人,观念上是陶渊明的当代延续。如何在当代发现古代?也就是说,如何在当代处理古代人的主题,则显得困难重重。比如说友情主题,在杜甫那里是没有疑问的。《赠卫八处士》就是如此,几十年后相见,我们依然是好朋友,我看见你的后代就像看见你一样亲切,兄弟情是没有疑问的。这是古人。当代人遭遇这个古老主题的时候,还会是一样的反应吗?比如说,我们这些人,二十年以后重新在这里遇见,还会像现在这样亲密吗?

古人是永恒静态的世界,是不变的。今天人的心思太活了,信息太多了,每天接触大量的信息。这些信息和技术改写了我们的行为方式和思维方式,甚至我们的价值观和人生观,我们可能已经变成了另一种人。这严重地影响我们处理古代主题的方式。翟永明有一首诗《重逢》,她写的主题跟《赠卫八处士》差不多,同样是老友重逢,在一家酒吧。结果她看到,昔日好友的眼神和动作是那么可疑,眼神恍惚,人也变得陌生起来。这些细节瓦解了他们当年没有疑问的友谊和友情。叙事者本人心里很慌,她不确定这个人还是不是当年的好朋友了。这个细微的变化叫当代性。导致这种变化的东西,是财富,是权力,是异化你的赤子之心的功利主义的东西。这是我理解的当代与古代之间的关系。

“人生不相见,动如参与商。

今夕复何夕,共此灯烛光。

少壮能几时,鬓发各已苍。

访旧半为鬼,惊呼热中肠。

焉知二十载,重上君子堂。

昔别君未婚,儿女忽成行。

怡然敬父执,问我来何方。

问答乃未已,儿女罗酒浆。

夜雨翦春韭,新炊间黄粱。

主称会面难,一举累十觞。

十觞亦不醉,感子故意长。

明日隔山岳,世事两茫茫。

——杜甫《赠卫八处士》”

陈晓明:在文学与当代生活这个命题之下,我们是否有可能探讨古典性的回归?回顾上世纪初,现代白话文学运动带来了文学的革命。当时有一波守旧的知识分子认为古典文学才有表现力,白话文学算什么玩意儿。后来我们不得不承认,确实白话文学运动促进了现代文学非常大的发展。但在90年代,古典的力量再次被重提,贾平凹的《废都》是其中代表。他想唤醒古典美学,写出古典人物和古典美文风格。但同样,贾平凹遭到了激烈的批判,《废都》也被禁了,主要是因为情色,但那种古典美文风格仿佛离开了情色就出不来情调。贾平凹后来自己回到乡村,重新贴在泥地上写作。所以,今天当代的土壤始终没有办法生长出完全的古典美学意义上的作品,接续《金瓶梅》、《红楼梦》的传统。

但要看到,今天的生活讲环保,讲人伦,讲友爱,在很大程度上都是在提倡古典价值。这些古典价值依旧非常有效,也不失时机地进入到了当代生活中。这一点是我们不能忽略的。特别是在武夷山喝茶,茶文化本身就是古典性的,就是文化,它在这儿变成了一种生活。

四、快的生活思维应服务于慢的人文理想

张柠:中国传统文化的复兴,这是一个很大的话题。教育部已经制定了“优秀传统文化进校园”的规划,这是很好的一件事。当我们把这个问题变成当代文学问题的时候,问题就会变得更特殊。我经常讲,中国文化是一种“后视镜”文化,“向后看的文化”。西方文化是一种“探照灯”文化,“向前看的文化”。比如,中国人认为,越老的人、越古老的东西就越好,最厉害的医生是黄帝,其次是扁鹊,接下来才是华佗、张仲景、李时珍,一代不如一代。而人家最厉害的人还没诞生呢。其实,换一个角度,向后看也并非错误。他的目的是解决当下存在的问题,用时间的延缓和后退,来解决空间的紧张和对峙关系。与此相应,西方的美学是人的美学、反常化美学、极端美学、快的美学,中国的美学是自然的美学、庸常化的美学、对称中和美学、慢的美学。

我着重提一下关于“慢的美学”。比如喝茶,要先烧开水,要洗茶,冲茶、泡茶,要闻香,然后要一点一点地喝,不能像喝可乐那样“牛饮”,这是非常慢的过程。再比如,写毛笔字,先得磨墨,然后一笔一划地写,要讲究提和按,还得顿笔。往左写的时候,心里想的是右。往下写的时候,心里想的是上。写快的时候,心里是慢,反之亦然。每一笔都在设置一个阻力,阻止你快。所以东方美学讲求一种“阻止”,也就是一种对快的欲望的限制,这个就叫“修养”。而我们从西方学来的所有现代技术和文明,都是为了加速,为了快,这跟东方文化的冲突十分明显。因为现代性是以节约时间、节约体力为基本原则来发明创造的。

由此我想到一个问题。年轻一代,生活在一个快的社会里,快的节奏里,接受本土慢的美学的时候是有障碍的,它会产生一种撕裂感。慢生活、慢美学,成本太高,年轻人根本就玩不起,也没这个心思。他们还在打拼、奋斗,他们被快的节奏所控制、所裹挟。

这需要全社会的共同努力,生活节奏慢一点,破坏自然的速度不要那么快,生命体能的耗散不要那么迅速。这需要一些道家的审美理想。中国文化和中国美学里面,的确有很多反抗现代性的东西。我们一方面没有必要完全按照中国古人的思维方式建构美学形态,同时也没有必要完全按照西方文艺复兴以来的那套美学标准建构我们的美学空间。在两种美学和两种思维方式的冲突之中,在冲突的缝隙之中,是有巨大创造空间的。所有的原创力都来自这样一种不确定性的空间。

陈晓明:中国作家对这个冲突空间的探索性还不够充足。今天中国文学最大的成就还是体现在乡土叙事方面,成就大的作家都是写乡村的,写城市的作家相对来说成就没有他们大。这当然是历史特殊时期的正常现象。因为20世纪的中国还是乡村生活占主导,农民问题是主要问题。20世纪历史惨痛的经验也是聚集在乡村方面。

70后写城市的作家,比如徐则臣,他关注城市交界,从乡镇向城市的飘泊而后又回归。他笔下的乡镇是一种临界的尴尬区域,徐则巨对这个区域的表现是非常深刻的。乡镇人已经回不去农村了,他在农村已经没有那么深的体会了。可见,“写什么”和作家的直接经验非常相关,没有经验就写不出来。我们都是干过农活的,昨天我们看农民挑担子就可以判断出多重。应该在一百斤到一百三四十斤之间。重十斤身体的压力就要大非常多,这种体会和经验必须亲身感受过,不只是技术性地感受过,才能写出来。

张柠:晓明兄特别强调了中国作家在书写当代生活的时候,贴近生活并从中汲取营养的重要性。进入新世纪以来,我们的生活已经发生了巨大的变化。新的生活形态,其实为文学新的发展提供了机遇。以往的文明成果,特别是现代科技文明,不应该成为我们的负担,而是应该成为我们的资源。快的思维应该服务于慢的理想。精神文明和以往人类物质文明成果,都应该为人类进入诗性、文学性、当代性的生活服务。这是我们对于文明发展和当代生活的期待。也就是说,如何想象“当代生活”,应该成为作家的一种自觉意识。我们不必像五四先贤那样唯西方马首是瞻。但我们也不避讳西方现代文明成果的为我所用。新的东方思维必须吸纳先前的所有文明成果,尤其是“人文主义传统”。那种割裂物质和精神的二分思维认为,东方人文主义是“精神性”的,西方人文主义是“物质性”,这种孤立的、静止的、片面的、非辩证的形而上学思维,我是不能苟同的。

观众问答环节

文学能调和美和生活之间的矛盾

刚才老师提到文学与当代文化的二元对立化,也就是美与现实社会生活的二元对立。我很迷茫,文学与当代生活既是相悖的,又是相称的,这是一对永恒的矛盾,是吗?

这位同学的思辨能力很强,把握的非常准确。这确实这是美和生活的矛盾。美这个概念的理论背景很复杂。整个现代文学,是在审美现代性的意义上发展的。西方最激进的理论家,像巴蒂尔、阿甘本,他们认为,当代性就是和这个时代保持疏离感,保持批判性。社会主义文学想形成一种文学经验,召唤大家前进,让大家看到生活新的美好方面,而不只是看到生活困难的方面。但至今没有做出令人信服的成功的探索。比如卫慧的《上海宝贝》,依然是以很混乱的方式表达新生活,很难以一个正面的方式去表现。但文学依旧在努力调和这个矛盾。

很多中国作家都赞赏过一篇小说。拉美作家罗萨的《河的第三条岸》。这是一个典型的逃离生活的故事。讲了一位父亲,有一天做了一只独木舟。家里人都不知道他要干什么,也不敢问他。而后有一天,他把这个舟放到河里去了,自己坐上去,小舟从此逝,江海寄余生,在河上生活了一辈子。这个小说我读完很感动。它不是教你怎么热爱生活,而是教你怎么逃离生活。所以,文学反而在书写逃离这一点上,表现出了打动人的东西。

美与生活之间的这个矛盾,正是一种双重性的体现。人都有双重性,我们不能真正完全理解自己,也是因为这种双重性。整个社会、整个历史都具有这种双重性。用黑格尔的话来说,还是历史辩证法的问题。但辩证法会庸俗化,要小心。当然,这个矛盾是不是永恒的矛盾,我不敢这么下论断,但确实很难解决。

慢是我们永恒的乌托邦

两位专家好,张柠老师刚才提到,古人过的是一种慢的生活,跟现在快的生活产生了撕裂。我是这么想的,我觉得“慢”不仅仅是一种观念,从社会角度来观察,慢更是一种资格。脱离了劳动阶层的权贵可以慢,对于普通民众来说,虽不否认他们有机会过慢的生活,但普遍来讲,他们的生活状态是忙和乱的,甚至是疲于奔命的。古人留下一种慢的生活,可能是假象。因为能留下作品的古人,可以说基本是古代的权贵阶层。我想向张老师问的问题是,这种快与慢的撕裂,或者我们认为的文学在社会意义上的衰落,其中一个重要原因,是不是因为整个上流社会对于文学已经不感兴趣了?

前面一个问题很有意思。在现实生活中,慢的人可能是占有资源比较多的人。不管是什么资源,自然资源也好,知识资源也好,货币资源也好。占有资源很多的人才有资格慢。一个资源匮乏的人慢不下来,必须面朝黄土背朝天,劳碌奔波,积累资源。但慢依然是我们的乌托邦,是我们的梦想。人是来自自然的,回归自然是有一种内在的隐秘冲动的,这就是文学的意义。但文学不解决社会资源配置问题,它是一个梦。

文学既不是社会科学,也不是自然科学,它叫人文学科,不一定有科学性,更强调的是情怀。当我们梦想着一种慢的生活的时候,文学在分享我们的这个梦想,这是它的意义。在这一点上,自由知识分子跟左翼知识分子是有冲突的。比如说左翼知识分子可能会把文学变成一种资源再配置的工具。而另外一种想法,比如追求纯艺术的人可能把文学仅仅是作为一种乌托邦来分享给所有的人。

第二个问题你谈到文学的衰落,这的确是全球性的问题。但只能说我们所理解的传统精英文学在衰落,其他类型的文学并没有衰落,比如通俗文学、大众文学、网络文学。网络文学也是文学范畴之内的一种文学,你可以不接受它,但它就是存在,有大量的作者和受众。这个受众可能相对而言文化程度稍微低一点点,但它一直在传播。所谓精英文学,如今没有80年代那么热闹,也没有那么主流,但是它依然非常坚定地存在着。在高等学校里要拿学位,你就得读托尔斯泰,就得读巴尔扎克。所以你不要焦虑,只要人类心灵世界还存在,文学一定不会彻底消亡。我是一个乐观主义者。