鲍贝&郭建强——《转山》的前世今生

来源:《十月》(微信公众号) | 2018年05月23日11:17

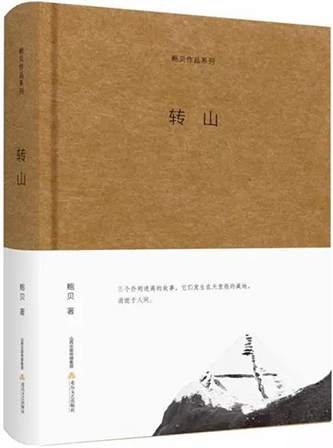

中篇小说集《转山》收集了鲍贝的三个中篇《此刻有谁在世上某处走》《带我去天堂》《转山》。2018年1月由北岳文艺出版社出版。

郭建强:中国70后诗人。1971年出生于青西宁。著有诗集《穿过》《植物园之诗》《昆仑书》等。获青海省第六届文学艺术创作奖,第三届中华优秀出版物奖,《人民文学》2015年度诗歌奖,2017年《文学港》储吉旺文学奖优秀奖。现为青海省作协副主席、西宁市作协主席、《西海都市报》副总编辑。

鲍贝:中国70后小说家。1972年出生于浙江象山,现居杭州。一级作家。中国作协会员。鲁迅文学院第11届学员;鲁迅文学院第28届作家深造班学员。曾获2011年度“浙江省青年文学之星”奖;获2011年度青海省“青海湖文学”奖。作品在《十月》《人民文学》《钟山》《作家》《小说选刊》《中篇小说选刊》等刊物发表、转载,并入选多种年度选本。著有长篇小说《观我生》《空花》《书房》《空阁楼》《独自缠绵》《你是我的人质》《伤口》《出西藏记》《松开》;随笔集《去西藏声声慢》《去奈斯那》《悦读江南女》《穿着拖鞋去旅行》;诗集《直到长出青苔》等。

郭建强:认真读完了《转山》所收的三部中篇小说,吃了一惊。其中《此刻有谁在世上某处走》尤其自然、饱满,有一些“妙手偶得之”的意思。但是,熟悉你的读者都知道,这部中篇小说和你的长篇小说《观我生》是一种“血缘”关系。你能谈谈这部小说是如何诞生的吗?

鲍贝:确实,没有长篇小说《观我生》,就不会有《此刻有谁在世上某处走》这个中篇。她们应该是母体和孩子的关系。但这个中篇又是完全独立和自由的,她并不依附于《观我生》。她们之间的精神气质、肉体和结构也都完全不同。

我觉得每一个小说都有它暗自生长的方式和秘密,每一个小说家与她的作品之间也一定存在着某种特殊的沟通方式和秘密感应。这里面还有缘分,为什么会选择去写这个小说,而不是别的小说。

秘密和缘分,都是些说不太清楚的东西,它们是虚的,但它们存在着。现在要我去讲这个小说是如何诞生的,就等于在讲我与这个小说之间的缘分和秘密交流。可以这么说,它的诞生出自于我瞬间的一个感觉,是我在无意中捕捉到的一个意像,然后,我觉得写出来应该挺好玩的,有点意思,就开始写了。因为这个小说的前世是《观我生》,所以我得先讲讲《观我生》的缘起。

2012年我去不丹的旅行途中遇到一位藏族小伙,他跟我说起他朋友的故事。他的朋友是位喇嘛。大概在25岁那年,和一位北京女孩相爱。为了爱情,喇嘛决定还俗,然后跟着女孩到北京。一个脱去僧袍的喇嘛到了北京之后,除了会念经之外啥都不会,约等同于废人,很快他就被那女孩抛弃了……。当时,我听完这个故事挺震憾的。但我并不是好奇他们之间的那场爱情,而是从佛世界坠入人世间之后的那位喇嘛,他是如何获得重生和赎罪的。一个为了爱情背叛了宗教信仰最后又被爱情背叛的人,在他的生活中到底会发生些什么?我想这种改变一定是天翻地覆、轰轰烈烈的,对此,我充满好奇。

旅行回来之后,我就开始写这个小说。2013年11月,由北岳文艺出版社出版了简装本《观我生》。2015年以精装本再次出版。去年年底,作家出版社要去了《观我生》和《此刻有谁在世上某处走》,打算把这个长篇和中篇合在一起出一本书,书名叫《还俗》,估计会在2018年7月左右正式出版。

在写这个小说的时候,藏族小伙告诉我,还俗之后的那位喇嘛已娶妻生子,日子过得还不错。他让我去成都的话可以去找他聊一聊。我到过成都,确实有约见他的冲动。但这个念头转瞬即逝。我并不想让现实中的人物过于干扰我的小说。虽然这个故事由他而起,但写成小说之后,人物和情节都是虚构的,跟他已没有任何关联。如果去约他见个面,我还得费心费力去解释一番,我觉得没必要。

可是,生活中的好多事情就是这么奇妙,你不想见他,他倒自己找上门来了。2016年秋天的某个深夜,他突然加了我微信,自称是《观我生》的主人公。主人公早被我写死了。他的深夜造访,对我来说犹如半夜惊魂。我当时有点害怕,就像在面对一个死而复生的灵魂。他的微信名是一串我看不懂的藏文,我对着那串藏文字愣了半天。事情其实很简单,他从藏族小伙那儿要去了我的微信号,然后要我给他寄书。说他在阿坝洲的红原县开了个小酒吧,邀我有时间去他酒吧坐坐。

说来也巧,就在几天之后,我去了趟色达,离红原很近,我突然又有一种想去红原、去他酒吧看看的冲动,但,还是放弃了。后来我把红原和色达写进了小说里。色达之行是真的,红原之行当然又是虚构的。

想起来,那晚我们的对话其实非常简单,之后也没再联系过,也从没见过面。书寄出之后,我这么想着,要是他读完小说之后,知道自己死在了小说里,万一要我把他给写活回来,我该怎么办?接下来的事情都是我自己翻来覆去想出来的,越想越好玩,越想越觉得意味无穷,于是,便有了《此刻》这个中篇。

郭建强:在当下的中国小说中,《此刻有谁在世上某处走》显得气质殊异。我是说,这和那些写世事、人情的流行腔拉开了距离。这部探讨生死的作品,行文自然,艺术张力十足。这样的书写暗合庄生梦蝶,佛教观念,以及波兰导演基耶洛夫斯基的《两生花》。你为什么会长久地痴迷于从死亡的方向叙事?

鲍贝:其实,我并不是刻意地要从死亡的方向去叙事,而是虚无,有一种永恒的孤独和迷失始终笼罩着我。

死亡从佛教上来说,并非终结,它是轮回,是另一个开始。但在我看来,它就是无,是生命和所有一切的到此为止。

《两生花》的导演耶斯洛夫斯基,在我的印象中也是个虚无主义者,他所理解的灵魂,终将会从现实生活中脱离。我们都是内心极其敏感的人,往往会在灵魂所留下的残片和废墟中获得另一种神秘的记忆和理解。《两生花》并没有跌荡起伏、扣人心弦的情节,甚至它的故事也是不完整的。看完影片,它并没有带给我多少震憾,而是弥漫,有一种情绪弥漫在我心间,让我彻夜难眠。这是一部典型的女性电影,女性总是更为敏感,更注重内心的感知,也更相信直觉。我觉得这比生活本身更重要。

说到底,这部电影并不以它的故事吸引人,而是它神秘、唯美、柔软、虚无的底色和气质。我甚至还能记起来影片中的色调、音乐、光线、水汽,甚至尘埃……这些都是一种弥漫,它们能够紧紧地抓住你的心,让你的每一根神经末梢都能受到感染,这就是艺术电影的格调和气质。

电影如此,小说也一样。我觉得写什么故事并不重要,如何去叙事,把故事讲得精彩、有趣才是最重要的。可能我们中国的小说起源于古代的说书传统,必须要有一个好的故事才能够吸引读者。因此,一直来都非常强调故事性。而西方的小说,大概起源于个人的阅读,就不那么强调故事性。比如契诃夫后期的一些小说,根本就没有故事,但它们依然能让人读得津津有味,把读者感动得一塌糊涂。我想说的是,要写好一个故事挺难的,要写好一个没有故事的小说更难,它更需要独特的思考和情怀,更需要高超的技艺和智慧。

在决定写《此刻》这个中篇的时候,我也被一种情绪所弥漫。我想大部分人对于死亡都是恐惧的吧,我就假定了这位深夜造访的“主人公”也是一个害怕死亡的人,所以,我想在他读完我的小说之后,会有让我替他改写命运的可能性。我们所处的生活本来就无奇不有,任何事情都有可能发生。

——这是我个人的想像,跟现实生活中的主人公毫无关系。人家现在生活得好好的。

到目前为止,在我所有的中篇小说当中,我最喜欢这个。我倒也没觉得它的故事有多精彩,但我觉得写这个小说挺有意思的,它像上帝赐与我的一个灵感或者礼物,我伸出手就把它给接住了,过程充满荒诞感,又有现实感,让人忧伤、悲哀,又哭笑不得。有一种生命的无常和虚空和悲凉的情绪紧紧攫住了我,我决定把这个小说写出来。

郭建强:《此刻有谁在世上某处走》构思既出人所料,也合乎情理,让我想起法国作家纪德的《伪币制造者》。让自己过去创作的长篇小说中死去的人物,在这部中篇小说中以来访的身份,成为观察、理解,试图接近“我”的另一种视角,你为什么要采取这种具有多种意味的“互看”的策略?

鲍贝:这显然不是我故意为之。我的每一部小说好像都没有预先去设定过任何策略,在写作之前我甚至连个纲要都没有。

我很羡慕那些作家可以把大纲框架全都先搭好,然后再往框框里塞进需要的内容。据说,这样写起来会很轻松,不会写着写着就走偏了。但我不会弄那些东西。我是个学建筑的。从建筑学来说,我知道应该如何运用好的材料去打好基础和结构,才会让建筑物更牢固耐用,然后再去一点一点地完成外立面和内部的装饰,尽量让它变得结实又漂亮。我想在这个过程当中,除了选用好的材料之外,更多的是靠一个建筑师的灵感和气质,有时候也会有神来之笔,让作品锦上添花。我想写小说也应该是这样的,选好素材,然后凭着自己的感觉和经验往下写。

纪德的《伪币制造者》是个长篇的体量,他的写法很别致、内容又非常复杂庞大,小说通篇都没有一个中心人物,很多线索都在同时进行,又往返穿插、夹叙夹议……如果,这是一个新手所写,必然会被认为是没有章法、乱写一气。当然,纪德不会乱写,他一定有他的策略和思考。

纪德所经历的时代是19世纪末和20世纪初,正是法国文学在经过现实主义、浪漫主义、和自然主义等思潮的盛行之后,向现代主义文学转型的时期。可能纪德写这个长篇,是想重新给当时的小说定义,打破19世纪小说的模式。他的这种多重线索的叙述方式,以一个中篇的体量显然无法做到。我也不会这么去写,这是自找麻烦。

郭建强:你的意思是你写这个中篇并非“预谋”,是顺手拈来?那你写长篇也不预设框架吗?

鲍贝:这个小说纯粹是它自己送上门来的。真不是我的预谋或者策略,纯属机缘巧合。

我写长篇也不会去预先搭个框架。大纲这个东西对有些人有用,对我一点用都没有。我想每个人的写作都会有自己独特的方式。对我来说,每写一部长篇,就仿佛去遥远而幽深的森林里进行一次长途跋涉,途中一定会碰到一些意外和未知。在进入森林之前,你可以确定进入的方向和你需要到达的目的地,但,你永远无法去确知在整个过程当中你会遇到些什么。有可能你会遇到过不去的河流和巨石,你就得尝试绕道而行;也有可能会遇到危险的动物,你就得具备与之搏斗的精神和毅力。

写长篇不仅靠技巧,更要靠精神。它是脑力活,更是体力活,当精神不能集中,或者,身体吃不消的时候,都会半途而废。

郭建强:一方面世俗是你的小说中爱情、或者主人公实现完满精神成长的障碍;另一方面,你也冷眼旁观精神在现实状况中的某些无力感。这样,泽郎无论在长篇《观我生》里,还是在中篇《此刻》当中,他其实成为两度不适于凡尘生活的还俗人,他以死亡(在两部小说中)的重复,恰恰提醒我们体察和体验生存的意义。人在精神和现实两极中的强烈震荡,是你的小说所关心的焦点。这是为什么?

鲍贝:我也说不清楚为什么,可能还是因为虚无。

一方面,我是个虚无主义者和无神论者;另一方面,我又对生活充满热爱,我希望我的每一个日子都过得意义非凡。我喜欢凡事都要有仪式感,喜欢活在语言中。但我也知道,语言和仪式恰恰又是最不可靠的东西。我是个矛盾体。因此,我小说中的人物也一个个充满矛盾,不可理喻,却又合乎情理。他们在生活和情绪当中经常左冲右突,却没有人能够从生活这张网里突围而出。

郭建强:你的这三部作品都有一种写透生命空虚状态的企图。《转山》以女主人公莫依楠身染毒瘾和性瘾,来喻示生命和生活堕落之极苦,自然引出了救赎、清洁等等不乏宗教意味的探寻,描述和渴求。令人印象深刻的是,你的小说里没有理所应当、廉价的救赎和完满;更多的是一种不断引申新的、不断触及更深层次的心理病症,这是为什么?

鲍贝:可能还是受中国古代文学的影响,包括戏剧和古老的琴曲等,传达的全都是悲情和悲感。因为悲,所以伤怀,所以感动,所以值得去写下来。当我开始学古琴的时候,我发现流传下来的古琴曲大概有三千首,竟然无一例外都是悲情,都是伤、离、别。戏剧也是,唱的演的全都是悲情和悲感。流传至今的古代小说也是如此,《金瓶梅》到最后尸体遍地;《红楼梦》所有的热闹纷呈,最终也都归于虚无之悲;《三国演义》《水浒传》也皆以大悲收场。万木飘零,英雄凋尽;古今多少事,尽付笑谈中……人生在世,草木一生,在时间和自然节律面前,无不让人感到虚妄和无力。

至于救赎和清洁,那是西方社会才有的意识。但,生而为人,无论你是谁,总是会有迷失、沉沦的时候,会产生我们活着究竟何为、有何意义的质疑。也会产生一些罪感。这种时候,自然而然就会想到宗教,想凭借宗教信仰的力量去实现救赎或自我救赎。这是宗教存在的意义。然而,宗教真能拯救得了一个迷途中的人吗?通过救赎一切真的能够变得完美吗?在我的小说里,答案是否定的。绝望和悲感一直来都是我小说的底色。

郭建强:在《转山》这个中篇里,转冈仁波齐神山那段,是否就是你自己的亲身经历?

鲍贝:是的。据说转一圈冈仁波齐神山可以洗去一生的罪孽,2014年是释迦牟尼佛的本命年,转一圈相当于转13圈。我就在那年秋天去冈仁波齐转了一圈。

郭建强:转神山不是一般人能做到的,请问你是出于什么动机,是带着赎罪的心理去的吗,还是为了挑战自己?决定写《转山》的动机又是什么?

鲍贝:也没什么明确的动机,只是想去试试。如果非要深究原因,可能跟那时的心境有点关系。那年发生了一些事儿,在我心里总有些罪感,虽然我并没有在今生今世做过坏事,但我不知道我的前世和前前世是否有过什么业障。我相信有果必有因。我信因果。

转山那段经历,对我还是刻骨铭心的,我觉得我应该为这段经历留下些痕迹,便虚构了这个小说。小说里的人物和故事都是我想像出来的,但转山却是我的亲身经历,我把它们揉合在了一起。

郭建强:这么多年来,你不时来一场想走就走的旅行,旅行和写作构成了什么关系?你能辨察这种突然旅行的内心冲动究竟是什么吗?你在走来走去中真正看到了什么,得到了什么,失去了什么?

鲍贝:每年至少一到两次去陌生的远方旅行,是我多年来不变的生活规划。坚持旅行,一半是我喜欢自由的天性使然,一半则是我没有被框在体制内,我有大把的时间可以用来挥霍。

这些年,在世界各地飞来飞去、独自漫游的过程,让我慢慢变得淡泊从容、宠辱不惊。旅行赋予我无限的广阔性和丰富性,同时,也让我认识到生而为人的渺小和来自人性的脆弱;认识到许多事物并不能以我们的主观经验去理解和意表,大多数事情是不可名状的,它们在语言未曾进入的空间里早已完成。比起在行走中所遇到的事物,更不可状描的是艺术作品和它神秘的存在。

多去外面的世界走走,会有一种向上的力量激励你更好地去感受生活、享受生活,并去多角度地理解生活。这也是认识世界的最好的方式。当然,最远、最艰难的旅行,还是从自己的身体回到自己的内心。这是另一种探索和感知。旅行最终的目的还是帮助自己走向自己,回到内心。

至于旅行和写作构成的关系,我想古人早就已经替我作答:“行万里路读万卷书,下笔如有神。” 陆游也曾作诗:“游山如读书,深浅皆可乐。”

郭建强:在你的旅行中,拉萨、藏地、藏文化,似乎构成了可以和你的居住地杭州并峙的一极。在这些年的行走和书写中,西藏对于你到底意味着什么?

鲍贝:走过很多地方,西藏是我唯一去了还想去、隔断时间就想去呆上一段的地方。它吸引我、并让我为之着迷之处,在于那里的藏文化和神秘的宗教以及藏人的生活方式。藏人对宗教信仰的虔诚可以说是深入骨髓的。只要你去布达拉宫和大昭寺的广场上看看就知道,无论刮风下雨或是大雪冰冻,每天都会有无数的圣徒在那里磕长头,转经的人更是日夜不息,如同赶集。

这是一个被信仰之光照亮的地方。会让你恍惚觉得,只要置身在此,你就可以抛却一切名利与物质,过一种纯粹的、自由的、形而上的精神生活。又加上它的海拔,构成了它不可征服的独特性。 我再也找不出一个地方可以和西藏相提并论。

就地理环境来讲,西藏硬朗的雪山、神秘的喇嘛庙、稀薄的氧气与杭州的风和日丽、花团锦簇以及小家碧玉式的温婉景致,正好构成截然不同的两极。一方水土养一方人。两个地方的人穿衣、长相、气质、谈吐、行事风格也各不相同。我在两地之间飞来飞去十多年,就像在两极反复穿越。每次到了西藏,我就有一种腾空而起,在高处俯视人间的感觉。感觉自己正从一个纷纷扰扰、流言蛮语、热闹喧嚣的现实生活中脱身而出。当然,这不仅是西藏的高海拔让我产生这种感觉,更是一种精神和信仰。通过在西藏的漫游,我看见“白茫茫一片,大地真干净”;看见“灵魂的轻和世俗的重”;看见“古今多少事,尽付笑谈中”;看见“大浪淘尽,爱恨情仇转头成空……”。

我刚说了,我是个虚无主义者,有时候我会生出一些厌世的负面情绪,偶而,我也会处于死机状态,无情无绪、干啥都没劲,不知道生而何为?而旅行可以把我激活,尤其是在西藏的行走,它赐予我很多正能量和生活的勇气,也让我懂得了只有先让脚步慢下来,方可变得优雅从容。有人说我“外表柔弱,内心强大”,除了天性之外,我想这也是通过长期的旅行而获得的能量。

郭建强:在你的作品中,隐含着一个潜主题,那可能是对于一种极致之爱的追寻和渴慕。在《带我去天堂》和《转山》中,这一点表露得特别明显。在小说中,你常常用情爱和朝圣来作为“爱”和“敬”的描写对象;但是,实际上你的怀疑倾向不时有所流露。能否说说你所认为的小说、文学,以及作家的使命?

鲍贝:我想极致的爱大概每个人都在追寻和渴慕着的。但,我也深知爱可遇不可求,俗世情爱很难达到极致和完美,它几乎是不可能实现的愿望。

那么,对一个小说家来说,在现实生活中不可实现的愿望,可以在虚构的世界里得以完成。我们都知道,小说是虚构的,小说必须是虚构的,在这个意义上,小说家通过想像、虚构和杜撰的一切事物便都获得了合法性。一些不可言说的事物和秘密,通过纪实文学和散文的形式恐怕不好表达,但是,通过小说可以。因为小说的虚构性,往往能够让小说家们表达出最真、最隐秘的情感。也即是说,当人们相信事实中隐藏着假时,也就相信虚构中可能隐藏着真。但,哪一部分是真,哪一部分是假,全凭读者自己意会。在每一部虚构的小说世界里,都暗藏着无限的实,亦暗藏着无限的虚。这一点,曹雪芹在写《红楼梦》时就已经把话说透了:“假作真时真亦假,无为有处有还无。”

文学不是技巧,而是一种精神。只有独特的精神和智慧和洞见才能够成就文学。小说还应该为读者传递新的消息和意义。写作者的气息会在字里行间弥漫。这种品质和气息,也决定了一部作品的品质和气息。浸润在小说中的这些品质,不会因为时间而老化,这是一种境界。也是一个写作者的使命。

郭建强:最后,让我替关心你的读者和“驴友”问一个问题:你如何描述和评价自己,这也是双重的,因为读者的认识和“驴友”的印象不尽相同。

鲍贝:这个问题,我也很想知道,我得去问问我的读者朋友和驴友们,不知道她们是如何评价我的。一个人的自我评价和自我描述,总是会有所偏颇。

我也会收到一些读者朋友的反馈,她们基本上都会问我几个相同的问题——自由自在的生活状况是如何做到的;独自一人到处行走的勇气又是从哪儿来的;某个小说中的人物是不是就是你自己;书中所写的故事是你的亲身经历吗……也有人甚至把我的生活状态,当成她们想要去实现的目标和追求的梦想……说实话,这很让我惭愧和不安。我发现通过文字认识我的人,很容易把我视作另类,或者传奇。而在现实生活中认识的一些朋友,她们可能会觉得我正常一些。而我自己认为我只是一个普通女子,喜欢特立独行。